从施工单位角度说一下吧。

看了报道,听了分包方采访的录音。

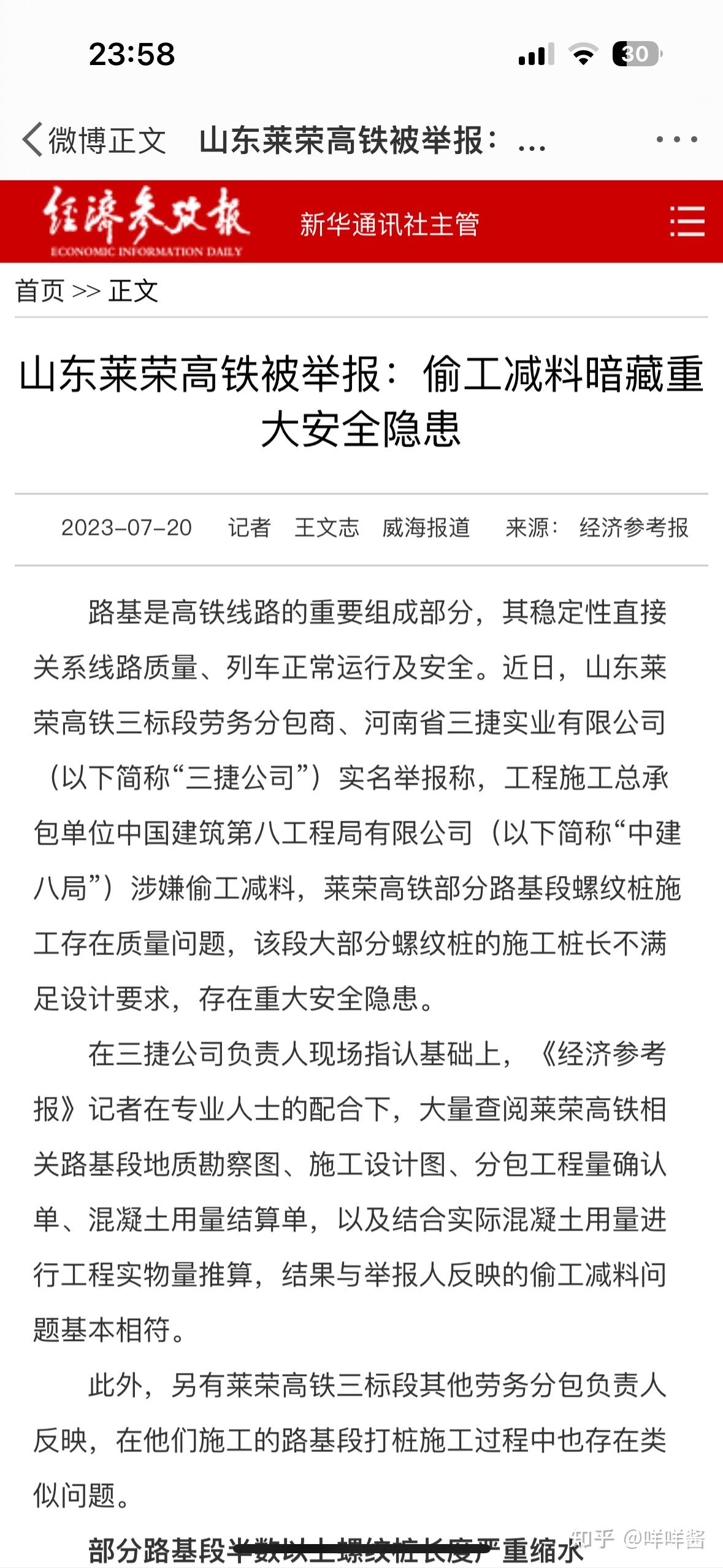

1.螺纹桩施工和安全质量。螺纹桩我并没有在现场干过,大概从网上查阅了一下施工工艺,是采用长螺旋钻机成孔,钻到设计标高后一边提升一边灌注混凝土。主要用于改善地基承载力。结合报道描述,该部分螺纹桩大概率是应用于高铁路基,提高地基承载力,并非高铁桥梁桩基础。根据隐蔽工程验收程序,如螺纹桩施工完成后,静载荷试验结果满足设计要求并通过验收,那么应该不会影响后续工程的安全质量。(该施工工艺对于我来说是全新的知识,仅根据粗略查找的工艺和经验进行分析,如有纰漏望各位大佬批评指正。)

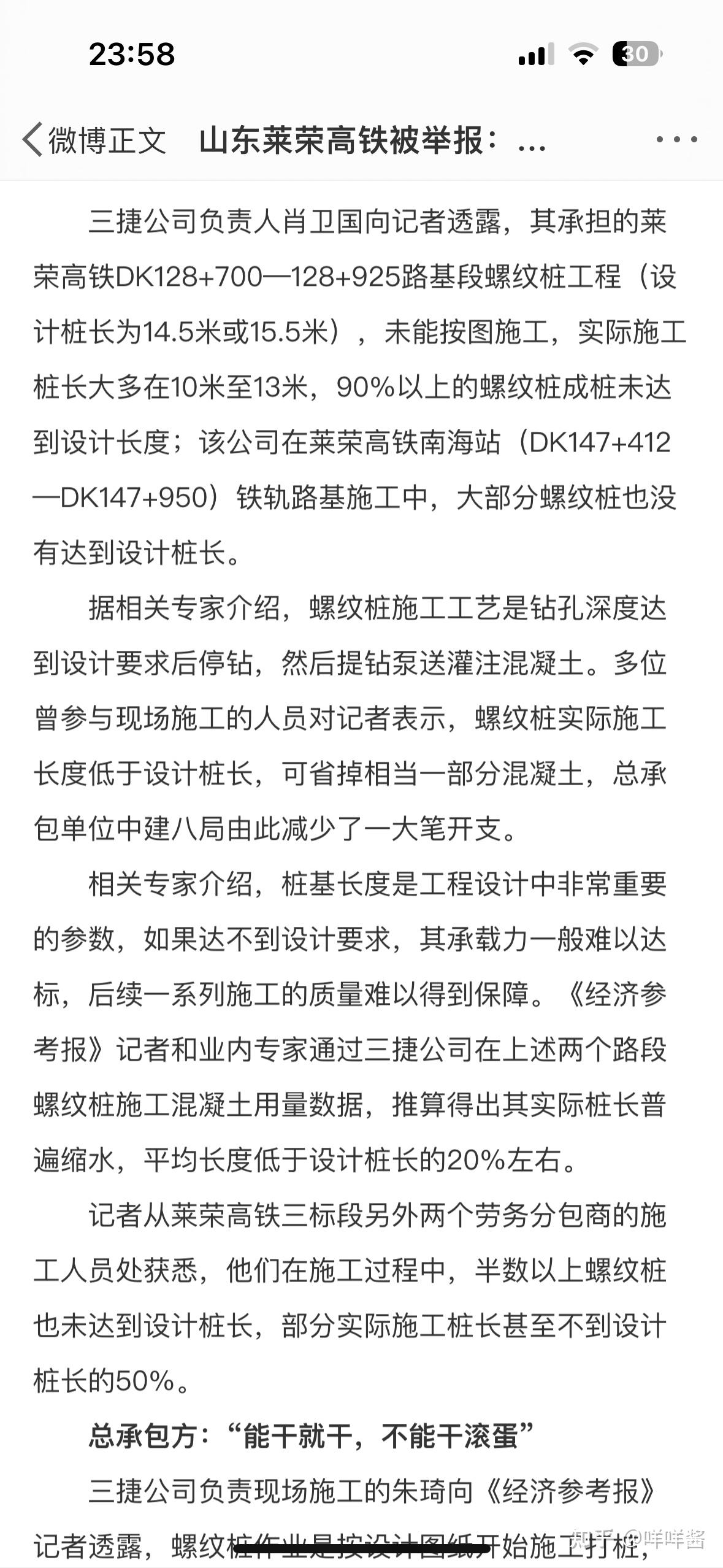

2.技术交底和成孔验收。据分包方录音中表述,分包在钻进到11米左右时发现钻不动了(设计桩长为14.5米和15.5米),与项目部进行沟通,项目部没有明确表示,而后分包方自行决定开始灌注混凝土。

也可能是我理解有误差,但是这样看起来,就是分包方没有取得项目部技术人员的同意,擅自转序灌注混凝土。项目部存在管理不作为、旁站监督不力、质检不及时的问题;而分包方却存在不按图纸和技术交底施工,擅自转序的问题。(可能是举报人对问题的表述不是十分准确,反正如果是我,我肯定不这么说。)

3.取证工作。

根据报道描述,记者和专家取得了混凝土用量数据。对于外部人员如何取得了混凝土基础数据,我表示存疑。工程项目材料管理一般是按月盘点,混凝土消耗量要根据每日混凝土小票累加计算得出。同一时间段施工的有可能是好多个分项工程,也就是有好多个部位都需要使用混凝土。项目材料管理比较好的可能会按部位和标号分别归档混凝土小票,管理较差的可能就直接全部放在一起。不论如何,区分、统计、核实这些混凝土用量都是一项大工程,除非记者彻底打入项目部内部,或者有项目内部十分具有正义感的工作人员向记者主动提供数据,否则外部人员无法获得这些基础数据和资料,更谈不上计算、核实。

4.勘查、设计和设计变更。工程地质勘查,一般是隔一段距离设置一个勘查点,根据测量数据得出一个较为理想化的地质情况。而实际中地质情况会更为复杂,地勘不准也是较为普遍的现象。据报道中表述,螺纹桩设计长度在14米至15米左右,实际钻进到11米、12米就出现了打不动的现象。这种偏差实际上也在可接受的范围内。同时螺纹桩作用又与CFG等类似,主要用于挤密土体,桩端又打到了持力层,即便缩短了桩长,也对最终承载力也不会有多大的影响。施工单位没有变更手续可能有两个原因,一是该负变更会核减工程量,影响最终结算金额,施工单位未上报;二是铁路工程一类变更、二类变更都有明确的范围和程序,且变更管理链条较长,该变更已上报但未完成审批。为满足施工进度要求,现场也经常出现,与业主、设计、监理沟通好后现场直接施工,同时同步走变更流程,或设计手头攒几个变更后一起走程序。

5.施工单位现场管理。项目部人员对螺旋桩的情况肯定是了解的,但是不会明确告诉分包方直接缩短桩长,这也是前文所述分包方表示项目不管这件事。我猜测分包也拿不出项目部指示缩短桩长的直接证据(如果真拿出来了,那处理八局也不冤)。

6.保密和舆情。中建八局,一个老牌央企,对于保密工作和舆情控制的管理这么不到位,也实在出乎我的想象。项目的基础经营数据,怎么这么轻易就让外部人员拿到。同时还有一点让我们不得不警惕,近几年正处大力推进一带一路关键时期,是否存在外部势力通过此次事件抹黑我国基建品牌,降低海外品牌形象。

综上,是否事实存在偷工减料还需后续调查组进场后核实原始钻进记录和混凝土灌注记录,隐蔽工程验收记录,以及承载力检测报告。同时调查是否是地质条件变化引起了设计变更,地勘和设计是否出具了相关手续。

当然,大概率还是项目部没有满足分包的需求,双方存在争执,项目部清退分包后分包蓄意报复。分包这种伤敌一千自损八百的做法,也实在算不上聪明的做法。