古埃及和两河流域并不是没有留下名字的文化名人。

但是为什么大家不了解古埃及和两河流域的文化名人呢,原因可能有两点——

1.埃及和两河流域的古文明,无论兴起还是衰亡都太早了。

距今大约5000-4000年前,埃及和两河流域就兴起了强大的帝国,可以说,这是世界历史上的第一批强国。但是从距今2800年开始,埃及和两河流域的本土帝国先后被外来的次世代帝国取代。

先来看埃及,距今约2800年前,来自南方的努比亚人北上,建立了第二十五王朝。努比亚人的文化非常埃及化,但毕竟是由肤色不同的异族建立的王朝。二十五王朝末期,中东的亚述帝国入侵埃及,一度将其纳入自己的统治之下。之后的第二十六王朝一度借助希腊人的力量驱逐了异族,这是古埃及历史上的最后一个本土王朝。之后波斯帝国、马其顿帝国、托勒密王朝、罗马帝国、阿拉伯帝国等异族王朝先后统治埃及,埃及的本土文明也在漫长的历史中逐渐融合、衰亡。

再来看两河流域,距今约2700年,伊朗高原的米底王国崛起,和新巴比伦一起灭亡了亚述帝国。米底后来被居鲁士建立的阿契美尼德王朝取代,他建立了人类历史上第一个普世帝国——波斯,此后直到阿拉伯帝国崛起,除了数百年的希腊化时代以外,两河流域一直处于伊朗高原强国的统治之下。伊朗文明其实在很多方面都继承了两河流域的成果,而且在伊朗人统治时期,两河流域也一直都是帝国最繁荣的地区,不过既然统治者是伊朗人,两河流域本土的存在感就显得不强了。

恰好在古埃及和两河流域陷入异族统治之时,世界历史进入了雅斯贝尔斯所说的“轴心时代”。随着文化和技术的发展,欧亚大陆先后出现了一批著名的思想家——也就是题主所说的中国诸子百家、希腊哲学家,当然还有印度的教主们。

那么我们回想一下,在古埃及和两河流域兴盛的时代,也就是距今2800年之前,中国、希腊、印度诞生过哪些著名的文化名人呢?其实也不多吧。虽然我们可以列举出周公、荷马这些人物,但他们的事迹都掺杂着浓厚的传说色彩,类似的人物,在埃及和两河流域自然也是存在的。

比如古埃及的伊姆霍特普(Imhotep),他生活在距今4700多年前古埃及第三王朝时期,是左塞尔王统治时期的大臣兼高级祭司。传说最早的金字塔——左塞尔王的阶梯金字塔,就是由伊姆霍特普设计的。伊姆霍特普可能是埃及最早的Sebayt(教导文书)作者,他在死后逐渐被神化,被埃及人视为医药和治愈之神,以及书吏的守护神,可能就和中国某些地区的人们对诸葛亮、关羽的崇拜那样。

古埃及的学者基本都是祭司,维基上有列表,列出了一些古埃及的祭司——

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ancient_Egyptian_priests

这些祭司中,比较著名的还有Hapu之子Amenhotep,生活在距今约3400年的第十八王朝时期。他负责了当时的多个建筑项目,据说还擅长医疗,死后和伊姆霍特普一样被人神化。

古代两河流域的文化名人基本也是祭司,其中最著名的大概是生活在希腊化时代的贝罗苏斯(Berossus)。他是生活在巴比伦城的马尔杜克神祭司,也是天文学家、占星学家和历史学家。贝罗苏斯利用如今已经遗失的历史资料,编写了一部巴比伦历史,据说他发明了一种立方形的日晷,在雅典城还曾有他的雕像。传统上,两河流域的祭司、书吏并不会在文件中留下自己的署名,贝罗苏斯是其中少见的例外。

古代两河流域的天文学比较发达,同时代的希腊学者对两河流域的天文学家和占星家们也非常推崇。借助希腊人的记载,我们得以获知一些古代两河流域天文学家的名字,比如生活在波斯时期的Nabu-ri-man-nu,比贝罗苏斯稍晚的Sudines等。

2.并不是所有地区,所有时代的作者,都有署名的习惯。

对于现代人而言,尊重版权,给自己的作品署名似乎是天经地义,自然而然的事情,但在古代,情况却并非如此。

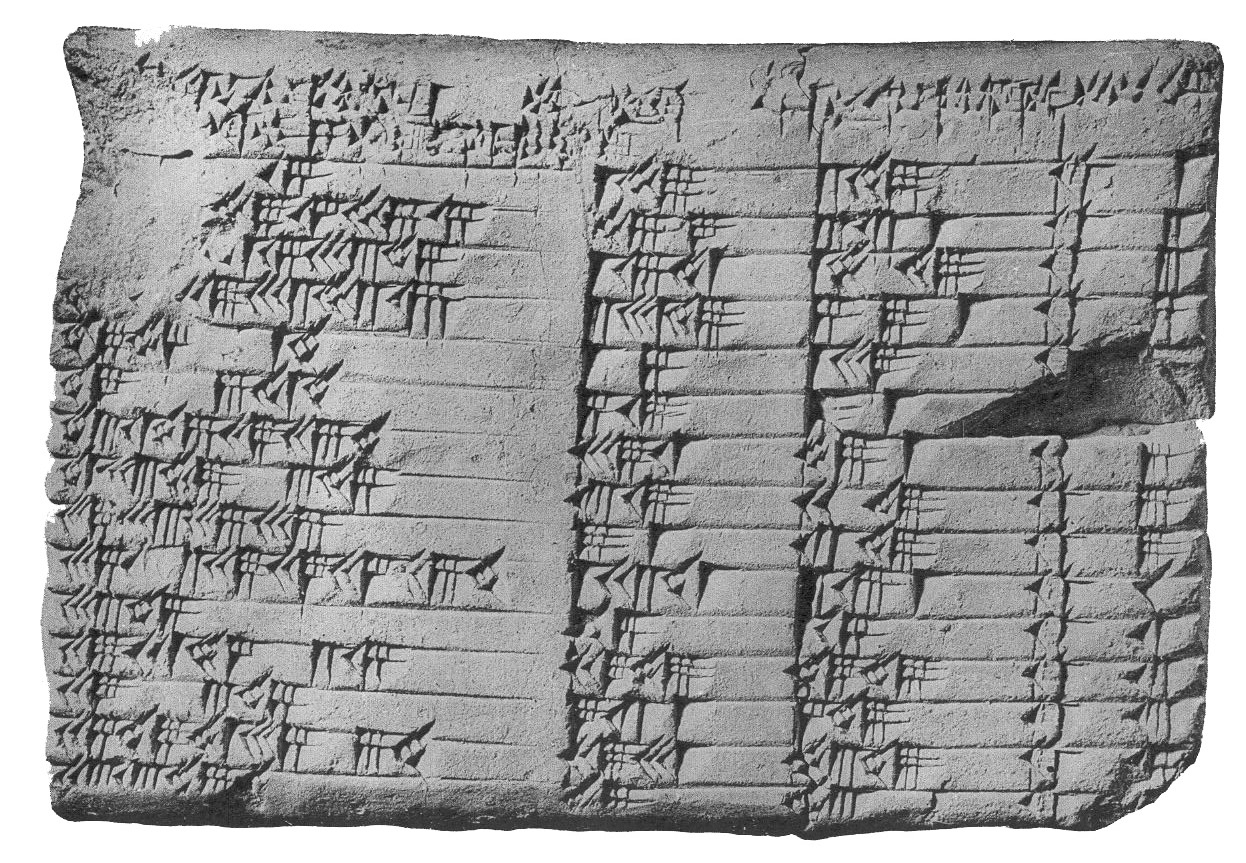

古代两河流域的作者留下了很多泥版,涉及文学、医疗、天文、数学等各个方面。但在两河流域,当时的书吏并没有在文件上署名的习惯,所以我们几乎对这些文书的作者一无所知。古埃及的情况好一些,我们还是能从莎草文书等文物中,找到一些古埃及祭司、学者的名字。当然也有例外,比如目前所知最古老的女作家Enheduanna,就来自距今4000多年前的乌尔城邦。

直到几千年后的伊斯兰时代,中东地区对作品署名的态度也并不是很热烈。以著名的波斯细密画为例,最早在作品上签名的是Joneyd Negârgar,他已经是14世纪晚期,也就是明朝初年时的人物了。古代中东的很多文艺创作可能都是一群人共同分工协作的成果,如果这些作品上没有署名,我们自然也就不知道到底是哪些大佬创造了这些作品了。