以前看到过不知是哪个了不起的人说过的一句话——zf并不是一个公意的集体,而是有自己的利益基础的。

具体地说,这个利益基础,就是财政。

循着财政逻辑往下思考,便能捋顺很多事,比如知乎上很多人追捧的天涯大神kkndme,不就是用这个逻辑来预测房价的吗?准了十年。

你再仔细想想,各大城市纷纷取消户口限制的逻辑,是不是也在这里?

我曾写过一篇文章,从财政逻辑推论了未来房价的增长点会在哪里。

直白地说,就是教人如何买房的:

这里的浙江取消落户限制,和以前西安、郑州、南京抢人,都是为了扩大“财源”。

我们对人的认知,一定要打开格局——吸引人口流入,不只是为了卖房,实际上,人是一切价值的创造者!

人不光是创造者、生产者,人还是需求端。

在产能过剩的时代,需求是价值的开端——没有需求,你的生产毫无意义。

所以越是生产过剩,越是就业不足,反而越需要人口流入。

随着经济下行,相信各大城市会开放越来越多的政策,来吸引年轻的朋友流入。

这对年轻人来说当然是好事,甚至对所有人都是好事。

因为只有公共服务优良,有就业,有跃迁机会,有向上希望的地方,才能有更多年轻人流入。

缺乏年轻人的城市,最终也会因为财政失势而导致公共服务缺失,最终进入恶性循环,从而越来越萧条,

当土地cai政和转移支付都凉了之后,这个趋势就会越来越明显。

那么“待价而沽”的年轻人们,应该选择怎样的城市去定居呢?

某种程度上,周公子的观察非常有道理——家里有关系的,都回到省会,进了电力、烟草、交通等部门;没关系的,就混在北上广深。

很多人说,一线城市房价那么高,为什么不回老家?

很简单,因为老家没有就业,没有发展空间。

所有你能看到的想到的有利润的地方,都被一小撮人把持得死死的,利益集团板结得就跟水泥地似的,任你刀劈斧砍都进不去。

所以要去大城市,因为它是更充分的“陌生人社会”,讲究契约,市场化程度高——努力不一定能定居,但至少努力有用。

因为在市场化氛围强的城市,企业主需要你的见识,需要你的勤奋,需要你的能力素质。

而在小地方,他们只需要你有关系,或者底线低。

那有人就问了,如果既对老家的关系社会感到绝望,又对一线城市的高房价望而却步,怎么办?

如何判断哪个城市该不该去呢?

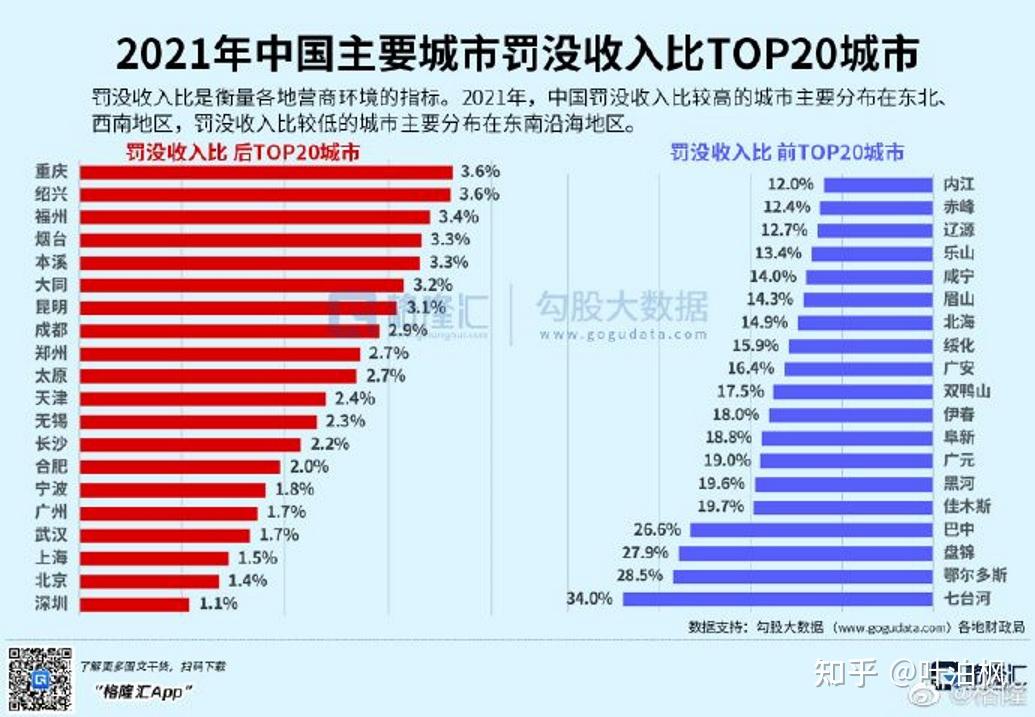

针对这个问题,我前几天看到一幅非常有用的数据图。

这幅图告诉你,如果你想要知道一个城市的市场环境如何,有一个非常有效的指标——看当地cai政收入,多少依赖税收,多少依赖罚没。

如果更依赖税收,大致靠近法制经济、市场经济。

依赖罚没,则更靠近管制经济、关系经济。

图片及数据,均来源于格隆:

罚没收入比超过5%,就需要警惕。

超过10%,就已接近经商的垃圾填埋场了。

超过20%,那就不是经商填埋场,而大概率是常态化粪池了。

至于怎么用这幅图,这里直接贴出格隆的原文:

1)如果你是做生意的,务必选择那些罚没收入比低的地方。

包括你生意的交易对手方,也要尽量来自这些地区;

2)如果你是大学毕业要就业的,也尽量选择罚没收入比低的地区、城市。

当然,如果你家里有矿,有钱任性,另当别论;

3)如果你是资本市场做投资的,选标的时,首先要确定的是公司在哪里,其次才是评估赛道性不性感。

前者远比后者重要。罚没收入比高的地区,是极不可能出好企业的。

如果你恰好发现了一家,那不是你水平高,而大概率是你被骗了。

这个数据确实能说明一些问题,但我认为还是要斟酌再三。

因为我国主要是间接税,如增值税、企业所得税,然后就是土地cai政。

间接税不发生在交易环节,而是发生在生产环节和最终的结算环节,那这样的话,税收收入比较多的,肯定是省会城市和少数一线城市。

所以大家在对比的时候,尽量要一线跟一线比,省会跟省会比,二三线和二三线比,旅游城市跟旅游城市比,这样相对更能筛选出较为人性化和更有发展空间的城市。

最后想告诉大家的是,大城市房价是真高,绝大部分人靠自己,一辈子都没法定居,而且待得越久越发现,这里似乎的确只适合打工,有结婚生娃打算的小年轻,来之前一定要盘算清楚,如果最后还是得离开的话,那趁早别来。

最好就是选定一个城市,然后安心经营自己的基本盘,这样你的社会资源、人际关系等的积累,就都是有效的。

有人说去大城市长见识。

啊呸,现在这时代,你要长什么见识,是一根网线搞不定的么?刘慈欣够有见识的吧,人一辈子就待一小县城,够够的。