《长安三万里》给我的一个特殊感受,是场外的。

自从电影上映后,本人突然发现周围平时不同立场的大V们居然不约而同地在推这部电影。其中有个观点很有趣,叫做“羡慕无法共情这部电影的观众”。说白了,这话意思就是“老子真羡慕你们看不懂这电影的傻样”,你们这群没经历过生活艰辛,怀才不遇的凡人们真是幸福啊。

是的,怀才不遇。

这是一个能将所有大V瞬间捆绑在一起天然属性,也是所有“李白们”“三百六十日,日日醉如泥”的最好托辞。

不但可以做理由,还能用来歌唱“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”。

差不多得了,都是大V了,随时挥笔一书,收入都能比肩科研人员,资本给你们画个牢笼舒服待着就行了,还真以为自己有能力治国平天下?

按照目前趋势《长安三万里》大概率会进入国产动画电影票房前三的位置,成为第三部10亿+的国产动画。

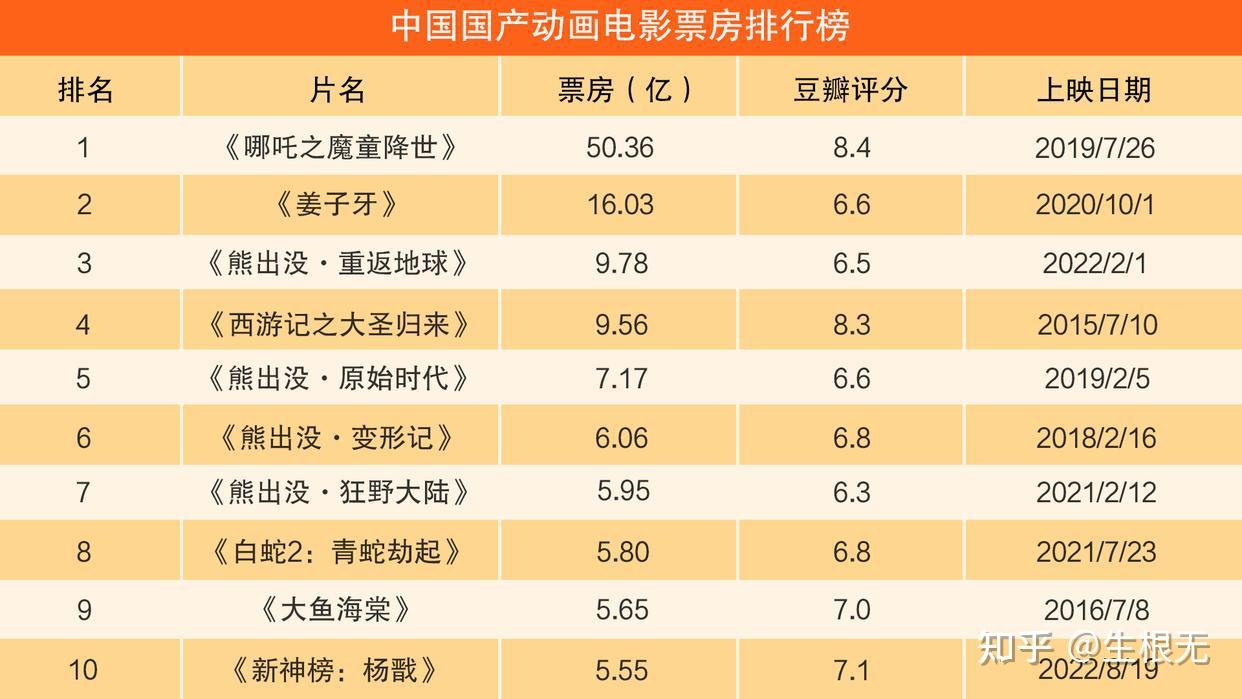

追光这次最牛逼的地方不在于动画质量,而在动画题材。可以看到之前的这份榜单上,除了神话故事就是二次元IP《熊出没》,而《长安三万里》用历史人物题材直接打破了普罗大众对传统动画的认知。原来动画还能这样拍?原来动画不仅仅是给小朋友看的?原来没有炫酷的打斗或者神奇的玄幻,仅仅靠人物剧情也能把故事讲得如此精彩。

可以说追光团队为动画电影开辟了一条崭新通道,甚至是一条跨界的新路。感谢追光!

除了票房外还有份数据,猫眼专业版的购票画像显示,《长安三万里》30~34岁受众为15.9%,排在第四位;35~39岁为21.1%,排在第二位;40岁以上为20%,排在第三位。在20~29岁的年龄区间,《长安三万里》排名也在中后段。从中可以看出,该片对多个年龄段都有一定的吸引力,尤其对于8090后这成长于动漫萌芽时期的一代,拥有了一波很坚实受众基础。

一直以来,国产动画都有一股低龄化的倾向。业内专业术语叫做“子供向”。在很多长辈眼里,依然有着很强的刻板印象:“动画片嘛,不就是小朋友看的”。甚至当很多中年人步入影院去看儿时的回忆时,都要被贴上幼稚的标签。

于是导致整个动漫产业分成了两派,一派围绕着儿童电影打造固定的IP,比如《熊出没》《喜羊羊与灰太狼》,这类“子供向”的电影票房稳定,通常在2-6亿之间,且因为成本低廉,深受某些资本青睐。

而另一派希望打破壁垒,通过更深度的内容向上兼容,也就是走入青年人甚至中年人群体。在《哪吒》的成功破茧后,各大电影公司仿佛突然都有了灵感,群体走向神话IP。结果却是作品百花齐放,成功者寥寥,因为观众审美疲劳了。

在我看来,本次《长安三万里》的突破,可算是打开了动画电影从业群体的思维。既然历史题材可以拍成动画,那么武侠题材为什么不可以?体育竞技题材是否也能试试?抗日爱国题材也行吧?玄幻修仙是不是可以跨出连载了?

当然关键点还是在于,故事要讲好。动画电影虽然不需要现实演员的演技,但也是活生生的人物,首先这人物一定要立得住,不能空洞叙事,不能把观众当成傻x,导演自诩天才。比如前段时间的《三体》动画就是典型反面教材。