证明了 人民群众爱看、要看才是票房的第一生产力。

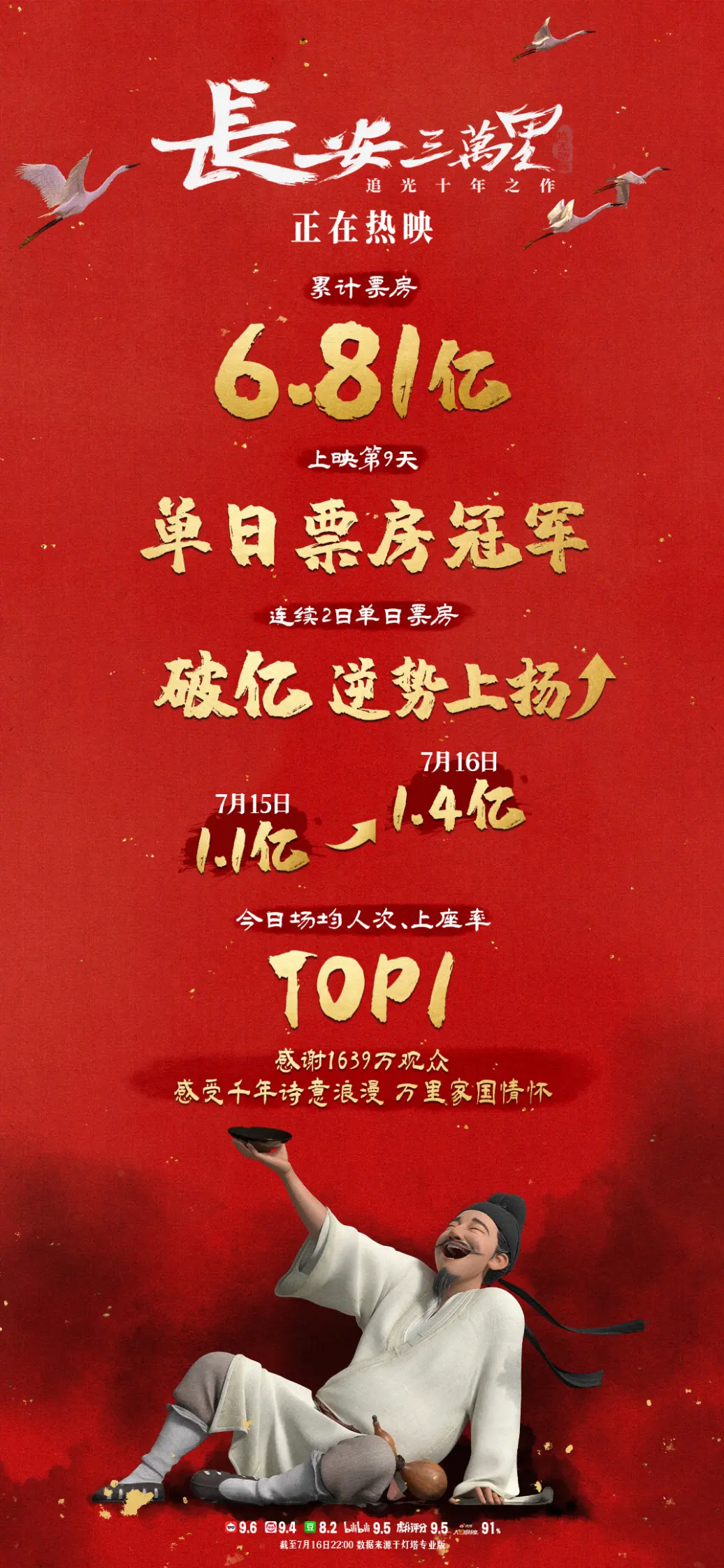

刚刚过去的周末两天,《长安三万里》的潜力彻底爆发出来了,目前票房已经超过7亿,要知道这片子一开始的预测票房只有5亿+,目前已经被调高到了14亿以上,甚至有可能去挑战第三的《伴我熊“芯”》(14.95亿)和第二的《姜子牙》(16.02亿)。

电影票就是选票,《长安三万里》的成绩是被观众们用脚投出来的,这只能说明该片得到了大家的广泛认可。

说实话,《长安三万里》的差评有不少,我也看了一些,除去那些哗众取宠、故意找茬的,确实有人指出了影片许多不足和值得改进的地方,比如李白形象的简化与片面化、对于史实的大规模改编、流水账式的叙事、“历史史诗”太过蜻蜓点水等等。

那些批评和评价都对,但都不是该片的重点,更不会对影片的卖座造成什么实质影响。

《长安三万里》得到了大规模的好评,即便是在影评人等群体中也是以积极评价为主,它虽然不算是典型的“合家欢”片子(时间长、故事偏严肃等都是减分项),但却意外拥有了合家欢的效果,甚至还能做到一些合家欢电影做不到的事情,是一部真正适合全年龄段观看的电影。

正在上学的孩子,多多少少能看到、听到几首耳熟能详的唐诗,体验古诗词在银幕上的出现;

年纪再小点的孩子,看到了别具一格的画面和人物造型,对“国风”感受一二(当然这个年龄段的小朋友要全程看下来有点困难);

精力开始走下坡路的成年人,看到了怀才不遇、壮志难酬的常态;

沉舟侧畔千帆过的中年人,看到了“行路难,行路难”,也看到了“将进酒,杯莫停”;

传统一点的人,看到了典型中国士大夫和儒家子弟的样貌;

缅怀老电影的人,看到了龙门客栈的雪夜与颇具古风的男人友情;

被耽美叙事惯坏的人,磕到了李白和高适的CP;

喜欢历史的人,看到了锦绣大唐、诗词歌赋,感叹中华文化不曾断绝的浪漫……

还有许多人,都能在《长安三万里》中发现自己想要的东西,就算对电影完全不感兴趣的家长,还可能架不住老师的建议,要在暑假里带孩子去电影院“补课”……

诚然,作为一部电影,《长安三万里》还存在些许问题,但在更多时候,电影不仅仅是一部电影,它更像是一扇简易的、触手可及的便捷窗口,给观众一个契机,去打开前往另一个世界的通道,无论大家能在那个世界走多远,只要找到自己的心之所向,那电影便算是成功了。

其实,我更奇怪的是:古诗词(历史、诗人)这么大一块题材富矿,为什么之前一直都没人专门去做大电影,特别是动画形式,再合适不过了,是觉得古诗词和历史与学习考试绑定了,会引起大家反感么?可对于真正美好的东西,大家的喜爱之情是不会被轻易动摇的呀。

如今,《长安三万里》算是结结实实吃到了第一口螃蟹,追光动画也可以扬眉吐气了——只不过,电影一下子就把“水准”拉到了目前这段位,将来的后来者(包括追光自己的“新文化系列”续作)恐怕都会被拿来与之比较,想随便糊弄糊弄恰烂钱恐怕是没那么容易了。