钱学森和郭永怀几十年前的「战略部署」成果落地,是国际最先进,这意味着什么,会有哪些积极影响?

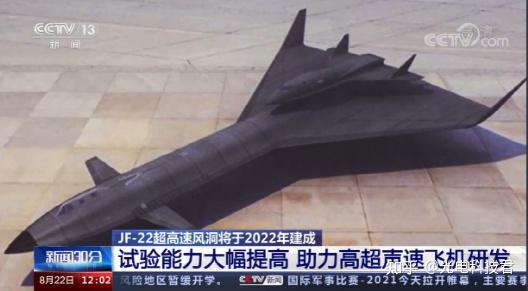

15日晚间,央视播发视频披露“国之重器——JF-22超高速风洞通过验收”。政知君注意到,针对目前这款“世界上最为先进”的超高速风洞,央视此次的解读内容看点颇多。...

- 1452 个点赞 👍

说明中国人的智慧是无穷的,不比任何人差。

风洞就是战斗力,越先进的风洞战斗力越强,这是军事爱好者的共识。

借着这个问题说几句题外话。

现在有一股思潮,借着为“两弹一星”元勋们所谓的“打抱不平”,试图别有用心地否定那个激情澎湃的年代。

这是完全错误的。

“两弹一星”元勋们与新中国是相互成就,是新中国顶住了巨大的国际压力,拿出了能够拿出的所有资源支持他们,让他们可以心无旁骛地从事自己研究的领域,理论实践,开花结果。

除了个人生活条件不如之外,“两弹一星”元勋们的工作实验条件、保卫措施、保密手段,可以说非常好的。

看看伊朗核科学家被暗杀了多少。

科学家们说怎么干,新中国就怎么配合,这是能够实现“两弹一星”快速突破的关键原因。

至于有段时间缺衣少食,那是全国都陷入了困境,各个部门依然拿出最大的努力,勒紧裤腰带支持科学家们的工作,“两弹一星”没有下马,继续前进,这都是要花大钱的事情。

身体浮肿那只是非常短暂的时间,科学家们一直享受的是新中国提供的高等级个人待遇。

如果科学家们留在国外,绝无可能在“两弹一星”研制领域取得如此伟大的成就。

即使是从荣誉角度讲,新中国也给与了科学家们能够给与的最高荣誉。

钱学森,连续三届全国政协副主席,其他荣誉不计其数。

邓稼先,第十二届中央委员会委员,其他荣誉不计其数。

1999年,在中华人民共和国成立50周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业做出突出贡献的23位科技专家,授予他们“两弹一星”功勋奖章。

这是新中国的最高荣誉。

他们的国外同行,有几人享受到如此礼遇?

新中国从来都是重视科技,尊重人才的。

《满江红·两弹元勋》

两弹功成,拥核盾,元勋伟绩。蘑菇云,千锤百炼,冲天而起。美帝苏修皆自辱,煌煌中华巍然立。履艰难、先辈战犹酣,神州泣!

新格局,形势易。忠魂在,争朝夕。天下乱犹酣,高展旌旗。降魔除妖凭利剑,解放台湾须枪戟。千秋业、漫道越雄关,谁能敌!

编辑于 2023-07-17 13:08・IP 属地湖北查看全文>>

曾经年少 - 381 个点赞 👍

本狐给知友补充更多内容:

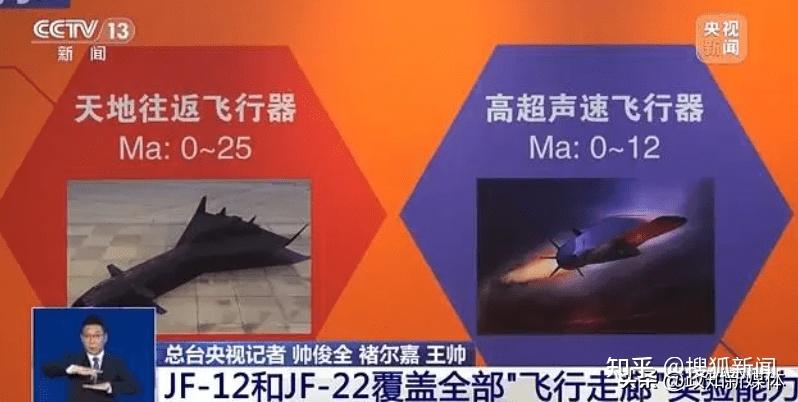

“天地往返飞行”

据央视介绍,JF-22超高速风洞的研发目标是针对天地往返飞行技术领域的国家重大需求和高温气体动力学学科的前沿探索,解决超高速飞行技术的试验研究问题。

此外,科研团队还将利用这一激波风洞实验平台,展开滑翔式飞行器、天地往返飞行器、多级入轨飞行器等研究,支撑和服务国家高超声速科技领域重大需求和关键技术攻关。

央视还披露,中国科学院力学研究所有关团队最近正利用该风洞研究两级或者多级入轨的飞行器,“我们正在准备这样一个相应的分离方案的实验,主要就是来探索下面级跟上面级产生一个分离的过程。”

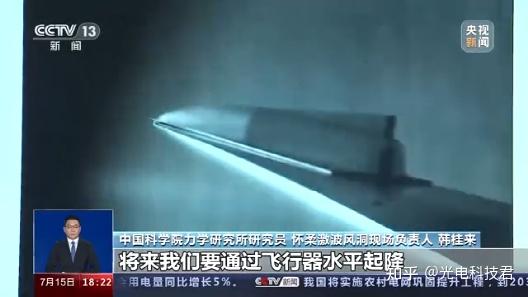

对此,宋忠平解释,天地往返飞行的意思就是从地面至太空的往返飞行。以空天飞机来举例,其可以利用载具从地面起飞,高空中再以接力推进方式进入太空预定轨道。载具和空天飞机完成任务后,还能降落回收。

他提到,这个过程中的技术难点很多,例如载具和空天飞机在超高速时的分离,接力推进时的动力衔接、受力情况等等。研究清楚这个过程,超高速风洞是必不可少的试验环境。“天地往返飞行不但给航空航天提供了更多的应用场景,同时可以大幅降低发射的成本。”

“爆轰发动机”

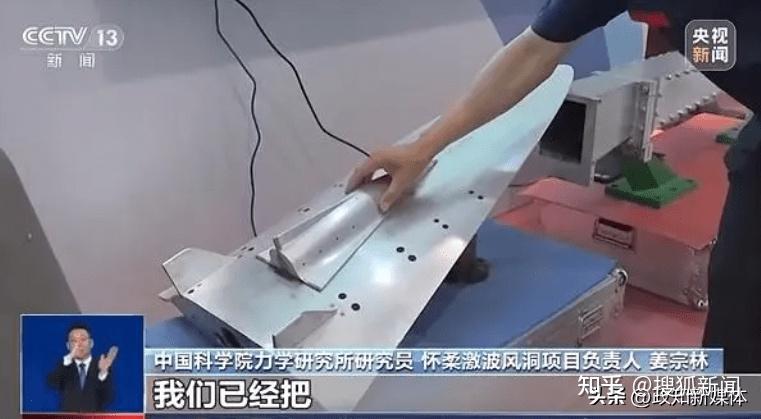

央视提到,利用超高速风洞,中国科学院力学研究所有关团队提出一种新型发动机试验。政知君注意到,这种被叫做驻定斜爆轰发动机出现在了央视画面中。

据介绍,新型发动机比传统发动机热效率要高50%。“这样一个发动机做完后,对我国下一步航空航天技术发展是一个非常大的推动。”相关研究人员表示。

宋忠平介绍称,传统发动机的工作原理是依靠氧化剂、燃烧剂在燃烧室燃烧产生推力,而爆轰发动机是让不同燃料混合产生爆炸来作为推力。“这样的推进技术成熟后,将极大拓展超高速飞行器的种类和用途,助力我国航空航天技术的变革。”

覆盖全部“飞行走廊”

央视总结称,此次完成验收、正式运行的JF-22超高速风洞是目前国际上最先进的超高速风洞。

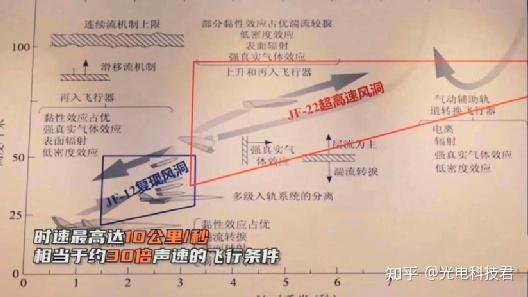

JF-12复现风洞和JF-22超高速风洞可分别实现每秒1.5-3km和每秒3-10km的实验条件,两者共同构成覆盖马赫数5-25、飞行高度25-90km的气动实验平台,使我国成为高超声速领域唯一具备覆盖全部“飞行走廊”实验能力的国家。

宋忠平解读称,所谓“飞行走廊”是指飞行器进入高超声速领域后,有可能会进入的不同速度、高度、温度、压力的飞行环境。依靠JF-12、JF-22风洞,我国具备了“不断档”式模拟高超声速飞行环境的试验条件,这给我国研发不同种类、用途的高超声速飞行器提供了坚实的基础。

他还强调,将JF-22称为“国之重器”,是因为它不但对提升我国航空航天技术大有助力,同时也可以应用在国防安全领域。

“另辟蹊径”

政知君注意到,2021年8月,央视军事频道也曾介绍过当时在建的JF-22风洞。

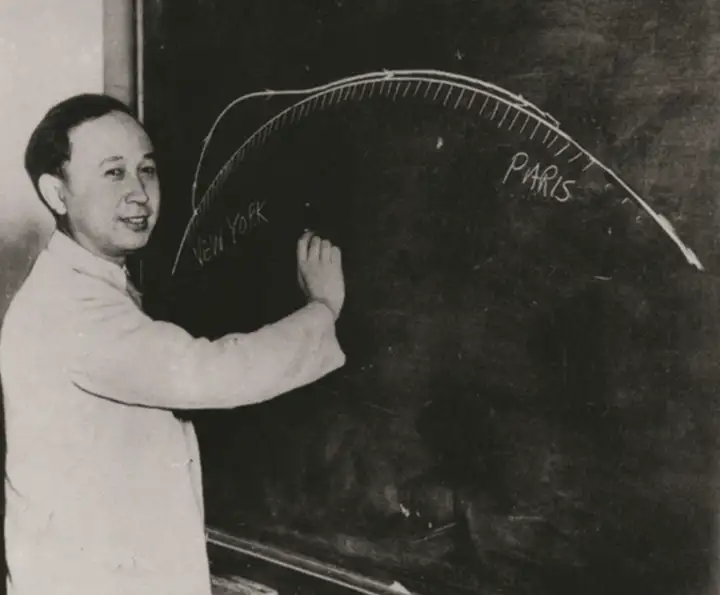

据介绍,上世纪五六十年代,在钱学森、郭永怀的战略部署下,中科院力学所组建起我国首个高超声速激波风洞科研攻关团队,团队放弃当时国际通行技术,通过几十年的技术攻关,另辟蹊径实现爆轰驱动理论创新。

上世纪九十年代末,姜宗林(激波风洞项目负责人)带领团队开启大型爆轰驱动激波风洞攻关。

2012年,JF-12风洞研制成功。如今,JF-22风洞通过验收并开始运行。

资料|央视新闻频道、军事频道

发布于 2023-07-17 11:18・IP 属地北京查看全文>>

搜狐新闻 - 95 个点赞 👍

你们要往美国的好处想。

1钱学森和郭永怀都是美国几十年前培养出来的,至今中国仍然无人能够超越,说明中国的科研体制就不可能培养真正的科研人才。反观美国优越的科研体制,过去培养了一大批像爱因斯坦、冯布劳恩等美国本土科学家,现在也培养出了众多黑头发的奥数银牌少年。

2钱学森和郭永怀几十年前的“战略部署”,在今天才刚刚实现,说明中国现在的科学家们都是飞舞,要花费几十年时间来理解消化美国过去的科学技术。反观美国现在的科学家,对美国几十年前的登月技术都可以了如指掌、易如反掌、摩拳擦掌。

3钱学森和郭永怀的子女竟然都不是科学家,龙生龙凤生凤,科学家的孩子怎么能不是科学家呢?说明中国在打压真正的人才。反观美国有很强大的的继承体系,优秀的洛基山血脉可以代代传承下去,总统的儿子可以当总统,科学家的儿子也可以当科学家。

4风洞是夕阳产业、是落后的技术,中国总是把精力放在这种无关紧要的地方,即便再强大的风洞,也需要操控者才能发挥作用,所以人才是最关键的因素。反观美国早早地就点亮了LGBTQIAPKDRCEW科技树,至少领先中国一个船新版本。

5中国的科研基础太差,却总是幻想着弯道超车,这是不可能的,比亚迪的电动汽车被丰田验证码打得一败涂地,国产航母的电磁弹射装置故障率比福特号还高,说明中国要沉下心来踏踏实实搞科研。反观美国基础科研能力强大,力大砖飞根本不在乎边边角角,spaceX火箭发动机动力过于充沛,火箭刚刚起飞就能够爆发出全部的力量。

6理解历史,定义“超高速风洞”……双椎体不是超高速风洞……乘波体效应……很难说世界上现在到底有没有实用的超高速风洞……分辨超高速风洞最直接的办法是看外形……美国至少也是追平了中国的发展进度……中国所谓的超高速风洞,我们不妨称之为马蜂。

发布于 2023-07-21 09:27・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

不想上吊王承恩 - 91 个点赞 👍

美国在二战的时候,陆军航空队司令找了钱学森的老师冯卡门。

给他无限资源,把全美国最优秀的科学家几十人集中起来,在全美国考察,研究未来二十年科技的发展。

打破一些规则,展望未来二十年军工科技应该怎么发展,让美国在未来能够保持科技领先。

今天的高超音速武器,美国在40年代就已经写在报告里面了。

钱学森作为冯卡门的学生,被选中了,然后在十三卷的报告里面,他涉及了7个部分……。

同时,他和这几十个科学家都有交流,熟知所有部分。

他还去考察了美国所有的尖端科技制造,深入一线工厂。

在美国打到德国以后,他和老师一起去德国把德国科学家审问了遍,看了德国当时领先于美国的火箭技术,把工厂搬回美国。

所以,钱学森在50年代已经掌握了美国投入无限资源,集中美国最优秀科学家智慧的成果。

他知道了,而且是从顶层理论到底层制造,他都知道。

所以,美国人才说他值5个师。

如果他不参与这个项目,就是在加州理工教课研究,他恐怕一个连都不值。

合作之后,美国人给了他丰厚的待遇,我用黄金折算,相当于一年能挣6000多万人民币。

不是美国神经病,麦卡锡主义迫害他,他也不会回来。

回到中国。

他也去全国考察了一下,看苏联给了中国什么东西。

他的同学,学弟,朋友基本覆盖了最优秀理工人才的圈子,所以他能给中国规划中未来几十年,应该发展什么,让谁去干。

郭永怀是他召唤回来的。本来郭永怀在美国的小日子也不错。

所以,他很早就布局高超音速风洞。

在国家80年代要省钱的时候,他力保四川的风洞不能废。

今天中国大部分航天科技军工科技的成功,都是钱学森早在50年代,60年代就提前布局好的。很早就做了预研,成立了队伍,虽然当时水平低,钱少,但是已经开始动手了。

也就是说美国人在40年代,集中无限资源,全国优秀科学家的研究成果展望的未来科技。钱学森结合中国当时的实际,慢慢做了布局。

中国政府也听他的,给了能提供的所有资源。

中国政府应该给麦卡锡发一吨的勋章,不是他搞迫害,一年拿6000多万的钱学森根本就不会回来,中国科技的发展恐怕要走非常多的弯路。

发布于 2023-07-20 17:18・IP 属地山东查看全文>>

maomaobear - 68 个点赞 👍

说明真正的“战略科学家”,有着超越时代的眼光。

中国目前能够领先世界的领域,其实都是几十年前就未雨绸缪、提前部署下来的......

拥有“钱学森弹道”的高超音速导弹、空天往返飞行器,都来自于几十年前超前的战略规划,今天大名鼎鼎的“CNMD”导弹防御系统,来自于近60年前的640工程;中国今天独步天下的“有源相控阵雷达”技术,同样来自于“640工程”,第一部远程警戒雷达、第一部相控阵雷达、第一部预警机雷达,都来自于那个时代的南京“中电14所”......再比如说如今我国领先世界的电磁炮和电磁弹射技术,技术研发始于80年代,那时候,美国正在搞“星球大战”的PPT,而我们真的开始研发测试“电磁动能武器”了。

大家看《三体》,看到“红岸基地”的时候,为什么不觉得违和?因为我们第一代的执剑人和战略科学家们,真的在考虑很多“终极”的东西。

高速风洞,是决定一个国家能否成为航空航天大国的根本。

今天我们的J20、运20、C919、甚至是高超音速导弹东风17,都是风洞中“吹”出来的。

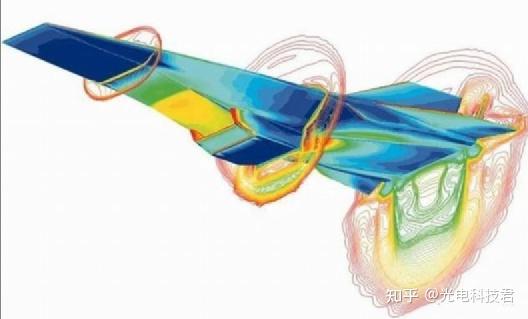

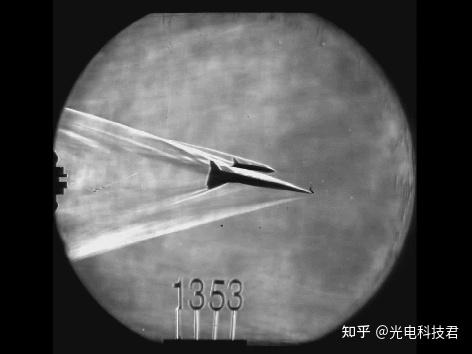

简单说,风洞是通过人工产生和控制气流,模拟飞行器或物体周围气体的流动及空中各种复杂的飞行状态,并可量度气流对物体的作用以及观察物理现象的一种管道状试验设备。是进行空气动力实验的最有效工具,飞机、宇宙飞船、导弹、甚至是汽车、高铁,乃至于滑雪运动员的装备,都需要风洞技术。

风洞群的建设成本就要上千亿,维护成本同样是天文数字。大型风洞是耗电大户,因此风洞周边要专门配有发电站甚至水库。光能吹出风还不行,还得有高精度的测量和控制设备,全世界绝大多数国家,没有能用拥有风洞……

日本、德国这些所谓的“发达国家”之所以造不出高科技现代战机、大飞机、先进导弹,就是因为他们没有世界一流的风洞实验室。美国为什么造不出高超音速导弹?因为他们做不了这个水平的风洞实验。

所以,当今世界,不是谁想造飞机就造飞机,想造导弹就造导弹,想造飞船就造飞船的;想上天,首先得能吹。

大家大概要问,我们风洞实验室是什么水平?世界第一!并且碾压世界第二,四川的风洞群有多强?强到可以承接世界其他所有国家的任何风洞实验!而目前打造成功的JF22超大型激波风洞,能够吹出30倍音速的风,领先美国二三十年。如果飞行器可以达到35马赫的飞行速度,意味着1秒钟可以飞过12公里,14分钟内就可以从中国飞到美国西海岸(1马赫等于1倍音速)。

作为对比,美国从上世纪70年代开始,就没有办法再高超音速风洞实验上更进一步,长期只使用数字模拟,五角大楼正在装备放弃风洞实验。“马超”吹的震天响,也没办法帮美国在这个领域赶上中国。

因为美国没有钱学森这样的战略科学家!上世纪五六十年代,在钱学森、郭永怀的战略部署下,中科院力学所组建起我国首个高超声速激波风洞科研攻关团队,团队放弃当时国际通行技术,通过几十年的技术攻关,另辟蹊径实现爆轰驱动理论创新。

1960年,我国首座超音速风洞FL-1在沈阳空气动力研究所投入使用,数以百计的产品在这个风洞内进行了无数次试验。1997年,四川绵阳的中国空气动力研究中心建成了亚洲最大的跨音速风洞,该风洞帮助我国歼-10和飞豹系列完成了设计制造。

2012年5月,我国8个国家重大科研装备研制项目之一的JF-12激波风洞通过验收。JF-12可以模拟10马赫高速飞行状态,它为东风-17高超音速导弹的设计试验提供了保障。

“激波风洞”瞬时的功率几乎接近三峡大坝的功率。这里吹出来的飞行器,一秒钟能飞10公里,已经超过了第一宇宙速度(7.9千米每秒),逼近了第二宇宙速度(11.2千米每秒),一小时能几乎能绕地球一圈。正是因为中国独立自主设计制造了世界级的风洞群(位于四川绵阳的中国空气动力研究与发展中心),中国才能够成为航天大国和航空大国。这个风洞群,是由钱学森和郭永怀等规划,经毛主席批准于1968年开始组建的。

今年通过验收的JF-22风洞的驱动能力比JF-12提高了10倍,JF-22的核心技术是通过“正向爆轰驱动”来提供气流。传统的超音速风洞或高超音速风洞是通过机械能产生的气流模拟飞行条件,但我国科研人员创造性提出了使用化学能取代机械能的方法,通过严控爆炸能量释放来模拟试验条件。当飞行速度达到30马赫时,空气中的分子会不断振动激发,甚至出现电离,此时空气将成为一种反复进行热化学反应的特殊介质,这也就意味着风洞已经无法被用于模拟大气层内飞行环境,而是用于模拟空天往返。如今,JF-12复现风洞和JF-22超高速风洞分别是对应领域规模最大、性能最先进的激波风洞,使我国成为高超声速领域唯一具备覆盖全部“飞行走廊”实验能力的国家。

JF-22超高音速风洞将被用于验证天地往返系统,如果成功,就能将卫星和航天器的发射成本减掉90%,并且可以支撑天地往返飞行器、多级入轨飞行器的研发。

“我们最近正要研究两级或者多级入轨的这样一个飞行器,火箭是垂直起降,将来我们要通过飞行器水平起降,然后飞到比方说30公里到40公里高度,再把第二级释放出来,接着往上飞,形成一个接力的模式,叫两级或者多级入轨,所以最近我们也正在准备这样一个相应的分离方案的实验,主要就是来探索下面级跟上面级产生分离的过程。”

这是我们未来实现“星辰大海” 梦想的基础。

也是威慑敌人、捍卫国家安全的利剑和坚盾。

庆幸科技掌握在文明手中!

发布于 2023-07-21 10:46・IP 属地江苏真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

申鹏 - 28 个点赞 👍

这是中国重大战略性突破,实现1小时全球抵达,美国没有实现的中国实现了。

战斗机、航天器、舰艇、火箭、导弹等尖端武器需要具备更高的速度、机动性、静音水平和生存能力。为了研究和测试这些武器在飞行中的气动特性、运动特性以及噪声来源等情况,必须利用风洞模拟各种气流和风力,以进行试验和观察。风洞为科学研究和工程设计提供了重要的工具和平台。

中国的风洞建设起源于钱学森和郭永怀。在20世纪50年代,他们就意识到未来将进入高超音速武器的时代。因此积极倡导研究风洞技术。

郭永怀于1965年在四川成立了高速空气动力研究机构,并在此基础上于1968年领导成立了中国首个空气动力研究与发展中心,这是全球范围内最早的风洞实验室之一。

高超声速风洞实验模拟存在四个难题,包括无法用替代实验气体模拟化学反应机制,需要模拟气流温度以确保化学反应的重现,需要解决非平衡流动模拟问题,以及需要足够长的实验时间来确保流场的稳定性,以进行超声速燃烧和飞行器气动力的实验研究。

俞鸿儒院士及其团队独创了爆轰驱动高燃激波风洞技术。他们建立了系统的爆轰驱动高超声速风洞理论,并进一步提出了激波反射型正向爆轰驱动方法。

这一创新方法使得中国在高超音速风洞技术领域取得了重要突破,为高超音速飞行器的研究和开发提供了可靠的实验平台。

在俞鸿儒的爆轰驱动高超声速风洞理论的基础上,中国建造了JF-12高超声速复现风洞。这是全球首个能够复现高超声速飞行条件的超大型高超声速风洞。JF-12解决了困扰高超声速地面试验六十年的难题,实现了从流动“模拟”到“复现”的风洞试验状态的重大突破。

通过JF-12风洞,中国已经成功研发了几款先进的高超声速飞行器。这些飞行器的速度在5-9马赫范围内,使得现有的导弹防御系统基本无法应对。

如今建成的JF-22高超音速风洞将进一步推动中国在10-25马赫速度范围内的飞行器研制。该风洞技术领先于西方约20至30年。

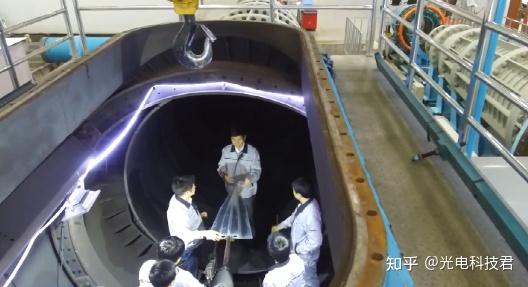

JF-22超高速风洞总长167米,喷管出口2.5米,实验舱直径4米,模型最大尺寸达到8米,实验气流速度范围3-10公里/秒,可有力支撑中国天地往返运输系统和超高速飞行器研发。

JF22高超音速风洞的负责人姜宗林指出,JF22风洞的基本理念是开发可实现天地往返的系统,一旦实现,将能够将卫星发射和航天器发射的成本降低90%。

JF-22超高速风洞可以复现40至90公里高空、速度最高达每秒10公里、相当于约30倍声速的飞行条件。

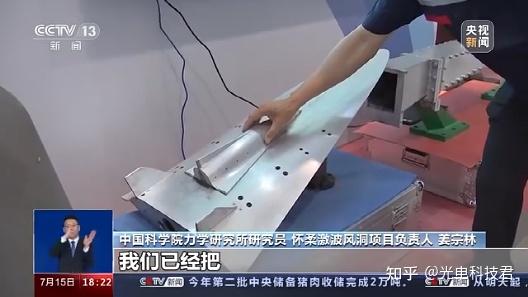

JF-22风洞有三大优势,尺度大,可以吹出流场2.5米的直径,一般国外最大直径1.5米,这样就可以放更大的飞行器。其次是风洞吹的时间长,在10马赫的时候能够达到40毫秒,比国内国际同类水平先进好有几倍,实验结果精度更高。三是总温高、总压高、性能高。现在可以达到2500摄氏度到18000摄氏度,100个大气压一直到10000个大气压。

意味这中国可以研发更快、耐压力更高的飞行器。

美国现在还没有高超音速导弹,中国已经开始进军更快的飞行器研发了。

另外,中美正在竞争的第六代战机,中国在JF-22风洞的加持下美国显然失去了竞争优势。

这在大国博弈的关键时刻,中国推出了大杀器,美国都快看不到前方的车灯了。

发布于 2023-07-17 12:51・IP 属地广东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

远方的狮 - 28 个点赞 👍

查看全文>>

夏非冬 - 26 个点赞 👍

这就是为什么

那个建国两百年的国家

怎么也理解不了

为什么明明吃了自己几十年打压

中国非但没有崩溃 反而越来越强

这就是现实版的寓言故事

“夏虫不可语冰”

编辑于 2023-07-20 23:30・IP 属地上海查看全文>>

高山昙 - 18 个点赞 👍

上世纪五六十年代的美国要反思,为什么美国拥有可以毁灭一切的强大武器,可以把飞行器送上太空,可以在地球另一端肆意挑起战争,但却做不到对科学家足够的敬畏

强大的原子弹保护了上百万美国士兵的生命,使他们免受于牺牲在日本本土的战争中,但原子弹之父奥本海默却因为政治家们的丑恶行径而蒙受迫害

出于对和平的向往与对好友奥本海默的同情,爱因斯坦号召知识分子联合起来反对法西斯分子的迫害,并指出美国的扩军备战政策是世界和平的严重障碍,对此,麦卡锡为首的法西斯分子公开称其为「美国的敌人」「颠覆分子」

为什么钱学森、郭永怀这样优秀的科学家,在美国就会因为自己的肤色和出身遭到歧视和监禁,而当他们回到自己的祖国,却可以让一个贫困的国家在几年内造出核武器、导弹和人造卫星

同样一批科学家,在美国只会遭到迫害,而回到了自己的国家,他们的知识与成就至今都在发挥着他们的价值。美国很强大,培养了很多优秀的人才,但这些人才却不能在美国自己这得到应有的赏识和尊重,这何尝不是一种悲哀,可以说科学在这片土地上已经死了

发布于 2023-07-21 16:11・IP 属地湖北查看全文>>

云卷云舒 - 7 个点赞 👍

接下来,就是中国的思想需要一次大换血了

总不能拿着机关枪当烧火棍用

中国需要能够真正玩转这些项目的人,让这些项目发挥最大的优势

而不是继续搞房地产,琢磨怎么996不违法

发布于 2023-07-20 23:35・IP 属地山东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

大钦岛别处书馆 - 5 个点赞 👍

獨一無二 !

電腦模擬還是有很多不足之處。畢竟就算神奇達成資料充分收集,人類的計算資源還是不夠用。

只要這兩個問題:資料收集、計算資源的天花板在,就是需要實體吹風洞。

現在要發展鄰近軌道發射技術。就是需要這類風洞解決很多細節設計問題。

至於各類乘波體導彈。早就做完了。還不需要用上 JF-22

______

在國防太空很多領域,大陸早就是世界第一。

很多國家還不習慣這點。沒關係,久了就會接受。发布于 2023-07-21 10:17・IP 属地中国台湾查看全文>>

胖胖安 - 5 个点赞 👍

没有影响。

我只要点开chatGPT输入对应参数,只需要1秒钟,就能得到详实的精确的数据。

甚至还能用这些数据生模型,然后3D打印出来。

chatGPT不愧是遥遥领先的跨时代的伟大发明!

发布于 2023-07-21 19:39・IP 属地浙江

发布于 2023-07-21 19:39・IP 属地浙江查看全文>>

呼噜噜镇长 - 4 个点赞 👍

工科发展速度有多快,基本上就看试错成本有多高。试错成本越低(包括物质成本和时间成本),发展速度越快。

最简单最贴近我们生活的例子就是软件行业。随便抓个游戏出来,如果这游戏是通过实物来实现的,那从复杂程度来说,人类历史上任何造物都比不上。

正是因为软件试错成本低,所以才发展这么快。

发展的慢的典型就是我国的材料技术,特别是很多金属材料。都不谈啥资金成本了,光就每炉金属冶炼的时间和冶炼出来后做测试的时间,这发展速度就注定了快不起来。

30倍音速风洞意味着很多实验不需要真的发射一枚火箭,时间成本缩减到几分之一,对应的研发速度也就快了好多倍。

钱学森这类科学家的意义不在于做了多少研究,而是在于展示了科技树,就像你玩文明,科技树上看得到你点亮了哪项科技后,后续可以再点亮哪些科技。

反例就是群星,没有明确的科技树,能研发哪个看抽奖。我上一把玩群星,战列舰都点出来了,巨构体科技都出现了,就是没出现电弧炮,跳出来的武器都是激光导弹,我激光都点到X射线激光了,我要激光有个毛用啊。

发布于 2023-07-22 11:54・IP 属地四川查看全文>>

王璟 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

南望江 - 2 个点赞 👍

中国不再低调,“国之重器”JF-22 超高速风洞通过验收时, 央视居然对其整体和细节都进行了全方位展示,并罕见称之为“世界上最为先进”的超高速风洞,此举终于圆了钱学森、郭永怀几十年前的梦想。

研制飞行器,光靠计算机模拟可不行,必须要有等比例模型进行验证,而限制设计能力的从来不是想象力,而是有没有先进的风洞。

中国在 2012 年建成 JF-12 复现风洞,领先世界的基础上,再一次冲击更高先进的风洞高地。2023 年,JF-22 投入使用,一举让欧美等发达国家在风洞上落后中方 20 年。

老一辈科学家布下的“闲子”俞鸿儒,几十年如一日影响世界风洞格局。

如果要实现“一小时打遍全球”,就必须要有高超音速飞行器,登陆外太空也必须要有先进的航天器,为此钱学森、郭永怀等老一辈战略科学家高瞻远瞩,在中国科学院力学研究所组建了我国首个高超声速激波风洞科研攻关团队。

团队建立之处,就明确自主研发,放弃了国际上的通行技术,经过一代代科学家的几十年的努力,另辟蹊径地实现了爆轰驱动理论创新。接过力学所这项重任的是钱学森、郭永怀和林同骥的爱徒——俞鸿儒。

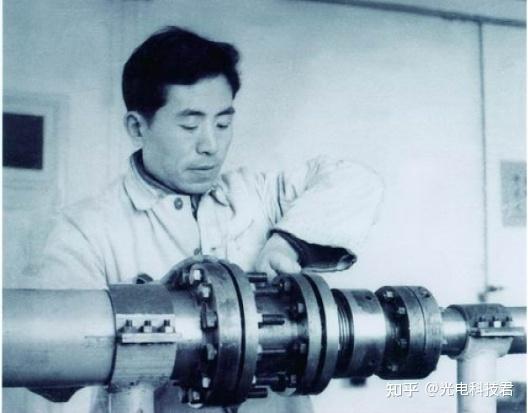

(1960 年,俞鸿儒在试验中留影。)

他自称是郭永怀布下的一颗“闲子”,1957 年,俞鸿儒前往力学所报道,成为钱学森第一批研究生,因为钱老太忙,而由郭永怀代为指导。

钱学森在 1946 年提出“Hypersonics”这个英语单词,定义了一个崭新的高超声速研究领域,由此发展出系统的高超声速和高温气体气体动力学。

此时,郭老预见性地指出我国将发展航天事业,而高性能、大尺寸的高超声速风洞,是设计航天飞行器必不可缺的。

然而,跟随外国技术路线,永远不可能超越。郭老深思熟虑,在 1958 年成立激波管组,独立自主地开展激波管、激波风洞技术研制。令人意外的是,郭老一开始就指定俞鸿儒担任组长,而不是其他 7 个研究组的海归大专家。

入学 10 个月的研究生挑起了中国风洞的未来,这是郭老的一片苦心,国际上的风洞造价昂贵,工艺复杂,并且需要巨额的资金,在当时是不可能实现的。

而郭老看准俞鸿儒则是因为他是“万金油”,同济大学读的数学,大连大学读的机械,做过助教,有 3 年多的教研室工作经历,并且动手极强。可以说俞鸿儒是多学科融合的综合人才。

郭老告诉俞鸿儒:“你们不可能也不应该照葫芦画瓢模仿别人,一定要尽力去发展适合国情的实验方法。”另外他还强调:防止人身伤亡事故。

没钱,没人,没场地,这是那个年代中国科研的实际情况。俞鸿儒左思右想只能走外国人走不通的路,不愿意走的路,但是又十分危险的路。最终发现既便宜,装置还非常简单,又不依赖于高技术装备的“氢氧燃烧驱动”路线。可是最大的风险就是容易发生爆炸,还有就是驱动的气流品质差,实验的可重复性不高。

最终,俞鸿儒咬牙做好了方案,细致地考虑了各种问题,经过多位专家的论证,郭老同意了这条充满风险的技术路线,并再一次强调:要严防人身事故。

可是,做实验不是动嘴皮子,实验还真就出现过多次事故,最严重的一次,爆炸产生的高压将实验装置的一个大零件给轰了出去,继而打穿了试验厂房的墙体,索性没有造成人员伤亡。

如同诺贝尔在实验中看到了炸药的未来,俞鸿儒在多次爆炸中也看到了新的理论起点——爆轰。于是出现了一个奇怪的现象,俞鸿儒这边爆炸一次,郭老就表扬一次!几次下来,终于发现了危险的根源,解决了爆轰的问题,并且找到了以此为起点的新路线。

此后,无论是困难时期,还是特殊年代,由于郭老等老一辈科学家的支持和保护,这个激波管组才得以存活下来。1962 年,郭老开始忙碌于“两弹”任务,正在准备论文答辩的俞鸿儒的导师换成了研究室的主任林同骥,这让他成为三位力学大师的弟子,还时不时给钱学森打下手的传奇人物。

1964 年,俞鸿儒在此前研制成 JF4 和 JF4A 两型激波风洞后,俞鸿儒率领激波管组开始攻关大型激波风洞 JF-8,它的设计尺寸和参数都看齐国际水平。并且一共才花了 8 万元,要知道此前北京大学曾做过一个风洞,尺寸比 JF-8 还小,光加工费就花了 80 万。

“少花钱,干实事”的贯彻,让郭老颇为欣赏,也给后续困难时期的研发奠定了坚实的基础,但凡大手大脚一些,中国风洞都不可能发展的如此迅速。

JF-8 激波风洞于 1965 年 4 月底全部完工,调试和运行期间正好遇到了“文革”,前期小组研究没有受到影响, 甚至因为其他研究所的停止研究,他还得意直接长期使用重要的仪器和设备。

可是,时代的这粒灰,同样落在了 40 岁的俞鸿儒的头上,1968 年 11 月,他被免去了激波管组组长职务,终止一切活动,等待审查。最令他悲痛欲绝的是,这一年,他的恩师郭永怀从核试验基地返回北京的途中,因飞机失事而不幸遇难,而没有一个人告诉他。

当他最终得知之后,泪如雨下,仰天长啸,内心悲鸣的同时,也感到了深深的遗憾。恩师不在了,项目一定不能中断!

没有经历深夜痛哭的人,不足以聊人生。没有撕心裂肺之痛,不足以谈坚持。俞鸿儒明白,只有把恩师们期望的激波风洞搞出来,才是算是真本事,悲痛和消沉只能让所有努力化为泡影。

俞鸿儒再一次扎进了风洞的研究中,好在小组成员都没有放弃,一直在努力,终于在 1969 年建成了中国历史上首个大型激波风洞——JF-8,喷管出口直径800毫米,其性能堪比国际大型激波风洞。

大家记住这个时间节点,因为在这个时期,中国科学历史上的突破并不多,而能从国外的“死路”上,开辟新的技术路线的,独此一家。这一年是中国风洞追平世界的一年!

因为 JF-8 的建成,中国首个返回式卫星研制得以进行,“东风五号”等型号“真理”才得以试飞,此后,在 JF-8 里淬炼过的航天重器不胜枚举。

俞鸿儒因为特殊时期职称评定暂停,等到 1985 年恢复的时候,他已经超过了 55 周岁的“红线”,丧失了成为研究员的机会。此后的职称和荣誉都是身外之物,尽管他被评选为院士,也没有离开一线实验半步。

想着年轻时做实验时候的爆炸,他提出了一个更为大胆的设想:利用爆轰研制更高性能的激波风洞。在他之前,世界上还从未有科学家提出过。

俞鸿儒想通过人为控制爆炸,形成的爆轰气流,从而作为新的动力进行风洞试验。这个想法尽管在他的头脑里盘旋了几十年,等到真的提出来之后,没有一个人敢于认同,即便是他已经位居高位,还是学术权威。

加上技术和条件不允许,实验一直未能进行。1988 年,当俞鸿儒前往德国访学时,在亚琛工业大学激波实验室证实了爆轰技术的可行性。回国后立即着手启动氢氧爆轰驱动方法研究。他有想起来郭老的话:“没钱干出大事,才是本事”。

10 年时间,俞鸿儒团队只用了国家自然科学基金支持 2 万元,加上节省的资金,建成了国际上首座爆轰驱动激波风洞 JF-10。但是,世界科学界认为即便建成了激波风洞,试验时间只有几毫秒。美国人凭借世界科学家俱乐部的人才优势,也才把试验时间延长到 30 毫秒。但是,俞鸿儒却提出了 100 毫秒的目标。

因为这有这 0.1 秒的时间,才能让风洞实验状态从“模拟”跨越到“复现”,真正在地面完全复现高超声速飞行条件。也许战略科学家总是孤独的,这个项目立项的时候,就找到了太多了反对。

如同多年以后,马伟明院士一锤定音要让“福建舰”航母用上电磁弹射和电磁阻拦装置一样,战略科学家的目标设定往往超过了常人的想象。

在做与不做?能与不能之间,项目组耗费了 10 年时间来进行论证,最终于 2008 年,向财政部门申请了 4600 万元,得以实施项目研究。

4 年后,俞鸿儒团队就突破了困扰世界 60 多年的难题,再一次领跑世界风洞发展。2012 年 5 月,JF-12 高超声速复现激波风洞顺利建成,消息一传出,就令美国五角大楼高度警觉,他们认为 JF-12 将支撑中国宇航领域民用与军用部门的研发。此后连续三年向国会报告,要求增加预算,以便于追上中方研究。

可是,他们哪里知道,俞鸿儒团队的研究,靠的根本不是资金,也不知招募各种科学家,几十年笃定一个领域,无论荣辱,无论回报,家国情怀的担当,是美国人用钱买不来的。

如今,俞鸿儒已经 90 多岁了,还住在中国科学院黄庄小区一栋 70 多平方米的房子里,还是几十年前的陈设,他要弥补给妻子“丢失的时光”,每天带着老伴出门转转,给她做份可口的饭菜,成了俞老晚年最大的成就。当他听到自己亲手组建的高温气体动力学国家重点实验室(LHD)有任何进展的时候,他脸上的笑容是最灿烂的!

人才辈出时期,姜宗林接过“衣钵”,高超巨龙惊艳出世

现在让我们挺起脊梁的国之重器背后,都有这样一位总设计师,他们接过老一辈科学家的“衣钵”,以榜样的力量前行,以自己的创新突破,取得了一个个惊艳世界的成果。他们是高考恢复后第一批大学生,也是挑起中国进入现代化的最为重要的生力军。

有国外研究机构断言,中国的发展才刚刚开始,高考恢复之后的人才在担任总师时,培养的下一代接班人才是中国领先世界的全面时刻。而师从著名科学家周培源先生的姜宗林就是杰出的代表。

作为 50、60 年代出生的姜宗林从小就听惯了老一辈科学家的优秀精神,产生了热爱科学,崇拜科学家的习惯,恢复高考后,他如愿以偿地进入了哈尔滨船舶工程学院。

在这里,他感受到了“科技强军”的魅力,在这里他对海军系大楼房檐上的舰艇和空军系大楼房檐上的飞机产生了浓厚的兴趣,7 年时间里他立志成为一名像钱学森、郭永怀一样的战略科学家。

等到他到北大攻读博士的时候,周培源给他指明了方向,研究激波模拟的数值理论,希望将来探索激波诱导的可压缩湍流问题。博士毕业后,姜宗林应高山教授邀请前往日本东北大学流体科学研究所任教,他开始从事激波动力学方面的研究。

1999 年,俞鸿儒院士通过“百人计划”引进姜宗林回国,让其成为高温气体动力学国家重点实验室(LHD)一员。

姜宗林凭借高超的学术理论,和精湛的实验功底,2000 年就开始探索复现风洞理论与创新技术验证。经过 6 年时间,解决了关键技术和工艺的攻关。等到 2008 年获得“国家重大科研装备研制项目”时,只用了四年时间就成功通过了 JF-12 复现风洞的国家项目验收。

(JF-12 高超声速复现风洞)

JF-12 复现风洞必须要突破三大技术瓶颈:风洞驱动功率小、实验时间短、测量精度低,任何一个方面都需要颠覆性的技术创新。

功率小可以通过增加驱动能源供给来实现,但是有极限,“如果应用 2.5 米直径的喷管,开展 9 倍声速的实验,JF12 复现风洞的功率需求比葛洲坝水电站的总功率还要大!”,而姜宗林在俞鸿儒爆轰驱动方法,发明了大功率激波风洞爆轰驱动技术,利用化学能替代机械能,变革了国际主流机械压缩模式,驱动性能得到量级的提升。”

(姜宗林荣获美国航空航天学会 2016 年度地面试验奖)

实验时间做到 100 毫秒,同时解决了激波风洞测量精度低的瓶颈问题,因此 300 米长的 JF-12 成为世界之最,被国际同行称为“高超巨龙”(Hyper-Dragon),是国际首座可复现飞行条件的超大型高超声速风洞。

有人问姜宗林为何能够取得如此优秀的成绩,他说:“高温气动复现风洞团队由近 20 个科研人员组成,是一个典型的‘老中青’三结合的团队。

老一代的科学家是钱学森和郭永怀先生建立的科研团队的成员;中年一代是‘文革’后我国培养的科研人员;而年轻科研人员则是 70 后和 80 后的青年学者,比例达到 45%。”

俞鸿儒院士担任学术指导、姜宗林带队研发,高等教育培养的青年学者实施,在“传、帮、带”的优秀传统下,不断地创造者奇迹。一个大型项目的成功,往往不是一两个人的功劳,当我们歌颂与赞美其中一个人的时候,实际上是肯定一个团队的努力。

2012 年,姜宗林在接受采访的时候说,“我们常常自嘲是‘盒饭’支撑了 JF-12 复现风洞的建设,实际上力量的源泉是团队对国家需求的责任和科技强国的理念。”

也基于这个理念,发展能够复现高度 40—80公里、马赫数10—20高超声速飞行条件的风洞试验技术,成为团队接下来的心愿。

30 倍音速,支持空天往返,世界最强风洞 JF-22 建成验收

姜宗林团队并没有止步在领先世界的功劳簿上,随着中国航空、航天事业的发展,他们再一次迈向科学之巅。经过 6 年的理论研究,2018 年 3 月,国际上最先进的超高速风洞 JF-22 的科学大装置进入安装阶段。

作为研制新一代飞行器的摇篮,JF-22 超高速风洞可以复现相当于约 30 倍声速的飞行条件,已经比 JF-12 时预想的高了 10 倍音速,并且所有参数都比此前设想高出了几个数量等级。

JF-22 超高速风洞可以复现 40 到 90 千米高空、速度最高达每秒 10 千米,瞄准的是天地往返飞行技术。

据中国科学院力学研究所研究员、怀柔激波风洞项目负责人姜宗林介绍:

lJF-22 吹出来的流场大概有 2.5 米直径,一般国外最大的是 1.5 米直径,可以放更大的飞行器;

l在马赫数为 10 的时候,JF-22 可以达到 40 个毫秒,比国内外同类先进水平有成倍的提高,实验结果的精度也更高;

lJF-22 总温高、总压高、性能高,目前世界上没有其它风洞可以相比。

l

其实,2023 年初,媒体就透露 JF-22 已经建成,并且即将验收的消息。没想到,最近,央视将尽头对撞了世界上最先进的大国重器,既没有遮盖,也没有打码,将整个装置的整体和细节展示的非常细致。

网友们不明白:难道是“过于落后,可以展示”了吗?要知道中国此时正在试飞的空天飞行器还处于保密阶段,为何提供设计支撑的科学大装置就能全面展示了呢?

原来,原理写成论文,图纸详细描述,也不会被抄袭出去,这就是最大的底气。

央视的总结原文是:JF-12复现风洞和JF-22超高速风洞可分别实现每秒1.5-3km和每秒3-10km的实验条件,两者共同构成覆盖马赫数5-25、飞行高度25-90km的气动实验平台,使我国成为高超声速领域唯一具备覆盖全部“飞行走廊”实验能力的国家。

笔者注意到,在节目中,怀柔激波风洞现场负责人韩桂来介绍,“我们最近正要研究两级或者多级入轨的这样一个飞行器,可以通过两级或者多级入轨。”

他说,火箭发射时垂直起降,接力实现空天往返,依靠JF-22就能探索分离方案。

姜宗林表示,在风洞研究中,超声波分离的概念已经解决了,从实验的角度,我们非常成功、非常安全解决这个问题了。

也就是说,尽管JF-22刚刚通过验收,空天飞行器的试验已经在紧锣密鼓地进行,并且解决了告诉分离难题,照这个形“南天门计划”也不会是文创产品。

JF-12复现风洞和JF-22超高速风洞配合起来,就让中国成为高超声速领域唯一具备覆盖全部“飞行走廊”实验能力的国家。既然让空天飞行器的研发进入高速路,还让高超声速发动机试验有了依靠。

姜宗林告诉记者,一款被命名为“驻定斜爆轰发动机”已经经过JF-12和JF-22的风洞试验,分别实现了马赫数7到马赫数9的试验,以及马赫数9一直做到马赫数16的试验正在准备。

这款发动机比传统的发动机热效率要高50%,燃烧稳定,一旦风洞试验昨晚,就将极大地推动航空航天技术的发展。

总结:

随着我国JF-22超高音速风洞的建成并完成验收,未来我国在天地往返飞行器、高超音速飞行器、高超音速飞机等多个领域将不断取得新的进展和突破。此外,中国在风洞技术领域对美国展现出整体技术碾压之势也将在未来逐渐体现出来。

借用歼-20总师杨伟的话说:我们已经从“必然王国”进入了“自由王国”。

参考:

发布于 2023-07-21 18:47・IP 属地安徽真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

光电科技君 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

你好啊 - 1 个点赞 👍

这个实验室之前去参观过,讲解小哥应该是力学所的在读博士或者毕业博士?当时介绍了这个激波风洞的工作原理,还讲述了风洞吹过了的模型,除了J20这种明星机型,还有当时阅兵闪亮登场的乘波体。当时听小哥讲的时候还是很自豪的,顺带提一下,这个实验室隔壁的力学实验室,是设计高铁的外形结构的,在高速运动时,高铁不同于常规火车,阻力占比中风阻较大,所以需要像飞机一样做外形的气动设计。

发布于 2023-07-21 00:32・IP 属地河南查看全文>>

尼侬君 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

中年大叔 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

老夫子的大灯泡 - 1 个点赞 👍

这个是为了未来高超音速空天轰炸机准备的。

现在已经有了高超音速导弹,但作战飞机飞不了这么快,未来可以使用人工智能驾驶,这样就不会有过G问题,有人驾驶因为人的承受能力有限,未来肯定会向无人发展。

如果实现无人,基于人工智能的空天轰炸机,而且飞行速度极快,可以达到高超音速,那么实现整个全球飞行打击不是梦。

即更加高端的无人机,实现全球作战的无人机。

现在的洲际弹道导弹,不能共用前面的发射部分,导致成本特别高,如果有无人机,可以共用前端部分,到了附近才发射导弹,那么成本下降很多。

高超音速空天无人机,平时装备很多架,不受飞行员数量限制,也不需要平时训练,平时也可以巡航,如果批量制造成本会下降很多,但前提就要有能力研发出来,这种高超音速风洞就是可以达到研发外界条件,充分在本地测试好,在设计出优秀的气动布局后,可以重复生产利用。

未来人工智能会飞快发展,现在已经可以做到使用人工智能芯片实现实时的战场侦测,不需要把数据上传到后端再人工分析,这样可以大量减少通信,防止被干扰,只有在需要攻击或者返回这种重大决策时需要通信,这种通信越少,理论上受到的干扰概率就越小,以前那种需要大量人工分析数据的无人机太落后了。

未来人工智能发展可以做很多决策,基于传感器数据实时分析,可以做到更加智能化。只需要大量生产这种无人机,后面可以改变战争状态,实现真正的无人化部分,如果能超远程打击,如同神兵天降,发挥出更大的效能,实现现在传统武器达不到的效果。

发布于 2023-07-21 09:06・IP 属地安徽查看全文>>

倪静风 - 1 个点赞 👍

这意味着就是人家这科学家和这种当年的两弹一星的元勋高瞻远瞩的能力。这就是让我们仰望的科技的这种人才,真的很感动,也为这样的科学家的付出和贡献表示最大的尊敬。

我觉得不是什么积极影响的问题,而是这种战略的部署,可以说是影响了我们整体的现在的国际安全和国防的,这些跨越几十年,真正让我们感受到了这种时空的记忆和老一辈这些科学家在为国家倾尽一生的震撼

发布于 2023-07-21 09:05・IP 属地河北查看全文>>

西日韩留学吕老师 - 1 个点赞 👍

能问出这种问题的,基本就是不了解钱学森。

你觉得钱学森和拉姆斯菲尔德是一个造型只会想入非非,还是觉得钱学森和于敏属于一类科学家是搞科研的?

另外钱学森的战略部署是完全落地了的。

钱学森的作用是根据国情规划战略路线。

除了高超声速导弹以外,现在的数字化部队起步于1963年。

现在中国的战略路线,是没有路线,无论好坏技能点全部点亮。

能问出这问题的,可以说是完全不懂钱学森。

钱学森是战略科学家,作用是用最小的代价,获得最大的收益。按两弹一星时钱学森的路线走到今天,中国会严重偏科。

中国在70年代以后就走天赋全部点的路线,这是根据国情需求做出的改变。

钱学森的战略方向:

无人机,现在中国是爸爸。

数字化,现在中国也是爸爸。

高超声速导弹,中国依然是爸爸。

钱学森在美国写的《通向新地平线》那些跨时代武器,美国都没有搞清,中国已经投入实战几年了。

编辑于 2023-07-22 00:18・IP 属地云南查看全文>>

阿疯 - 0 个点赞 👍

高瞻远瞩,有战略眼光!这次央视公开了JF-22的验收成果,说明在这个领域,我们的技术已经炉火纯青,可“适当展示”。

常有人这样比喻,先进的飞机等飞行器都是在先进的风洞里“吹”出来的。近年来,我国各种高超音速武器不断进入部队服役,都离不开高超音速风洞的支持。

风洞相当于在地面人为建造一个“飞行天空”,是研制飞行器必不可少的大型气动实验装置。风洞是现代化航空领域研究和飞行器设计的重要设施,其建造能力代表着一个国家航空航天技术的发展水平。

中国风洞的建设起源于钱学森和郭永怀,他们在上世纪50年代就发现,未来会是高超音速武器的天下,于是他们大力倡导研究风洞技术。1965年的时候,郭永怀在四川组建了高速空气动力研究机构,3年后,他又领导组建了中国空气动力研究与发展中心,这是比欧美更早组建的具有一定规模性的风洞实验室。也是他们的提早布局,让中国风洞技术能够领先全球。

我国自主研制的最新一代JF-22爆轰驱动高超音速激波风洞近日通过验收,标志着中国在更高速度领域的自主创新水平将不受技术条件和环境限制。这一突破不仅为中国空天飞行器和高超音速飞行器的研制提供了支持,也彰显了中国在风洞技术领域的全面超越。

发布于 2023-07-21 01:43・IP 属地广西

发布于 2023-07-21 01:43・IP 属地广西查看全文>>

SU27 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

lynn - 0 个点赞 👍

查看全文>>

Zcgy·Jtsd - 0 个点赞 👍

查看全文>>

孜然一生 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

Caroline - 0 个点赞 👍

查看全文>>

反动派的爹 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

宫酱自宫 - 0 个点赞 👍

这是个可歌可泣的突破

一个非追赶型突破

国内很多行业都是在重复欧美的技术研发,走的是欧美的技术路径

而这次,是完全放弃欧美路径,完全自主的一个路径最终获得重大成功

这真的值得大书特书

发布于 2023-07-21 03:54・IP 属地北京查看全文>>

拧净掷远