网络水军最强的一个神族之一,天天网上又是发视频、又是相互点赞评论。

现实中没别的原因,就是敛财,某个模具公司用一个动漫布袋戏木偶的形象,取个“赵世子、王世子、张世子……”的名,连传统依据都说不出来,就天天宣传“传统”文化,线下是香火供奉(网络是流量打赏,配一首印度神曲《Nijamena》)。

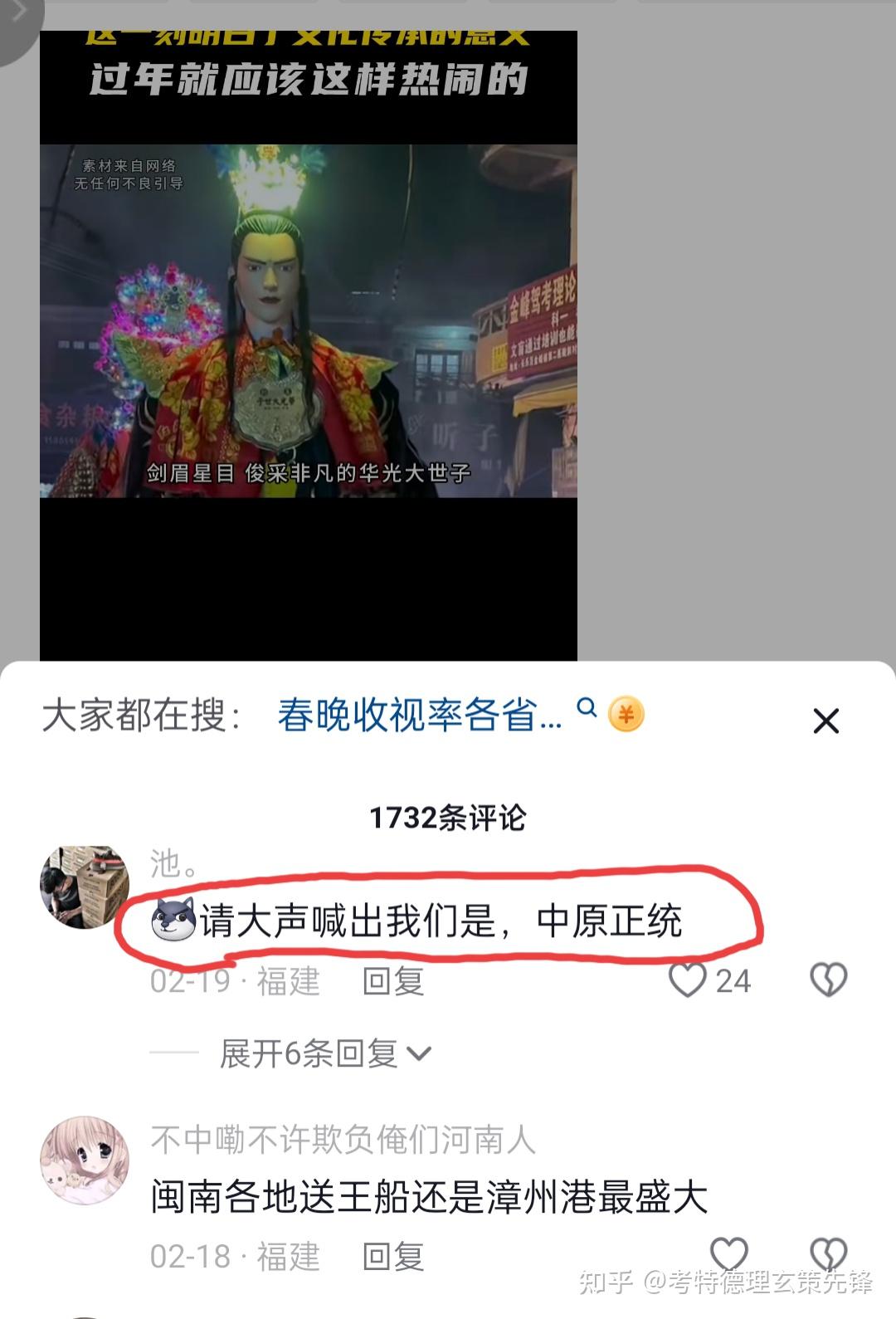

明明是百越,居然上升到了自诩“中原正统,南方发财富裕,一省超越俄罗斯一国”,“信仰”……。然后顺便踩一遍北方“春晚、饺子、社火表演”。

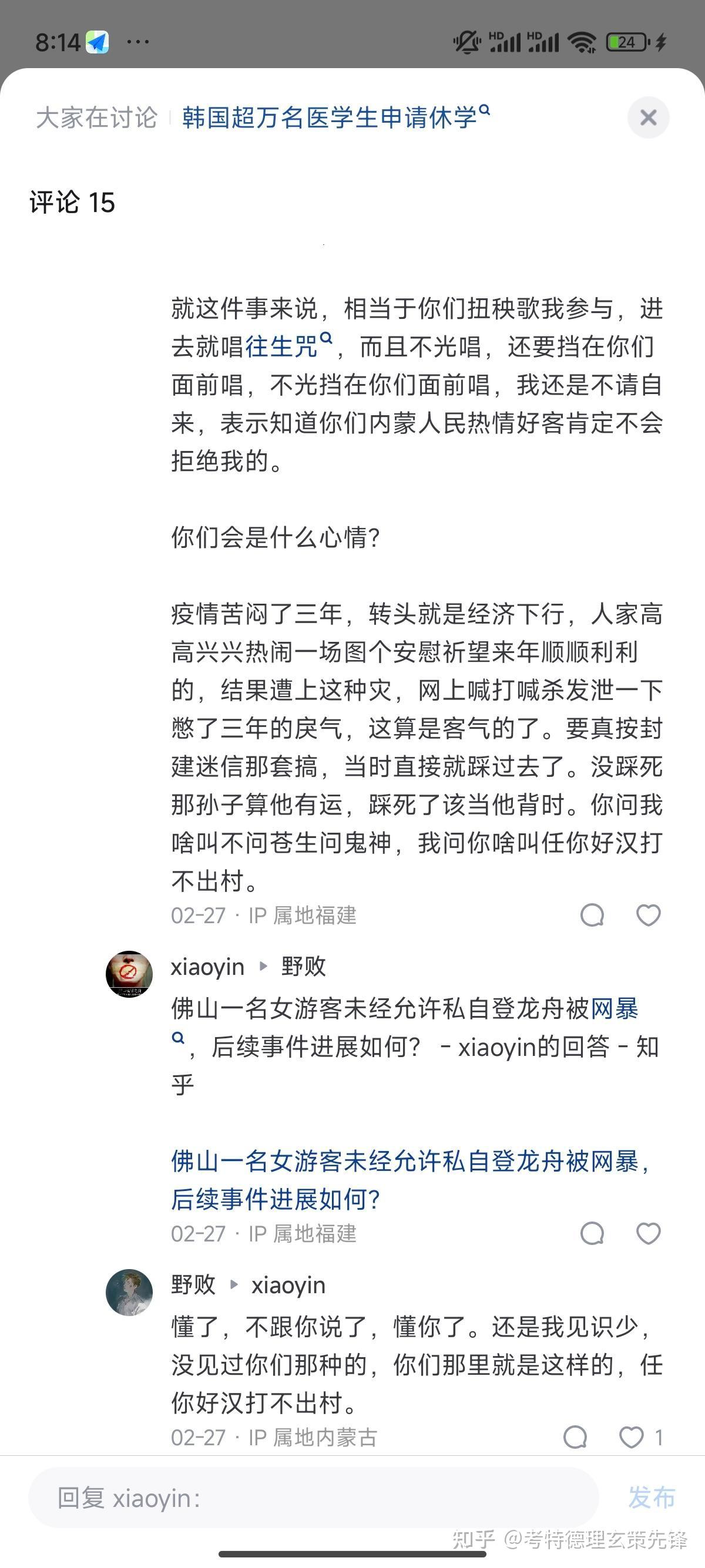

整个事件就是一波炒作,所谓的东家、犯规者,甚至神明本尊,女游客私自登龙舟被网暴,男网红模仿被造成破坏活动不得不网上道歉……。后面一大堆人越讲越神叨……全特么是一块儿撩大众情绪的,电诈被打击了嘛,换个来钱的路子。真的呼悠的一堆外乡人在那儿喊是相当于人家祖宗的存在,是信仰要尊重,要有敬畏心。

这件事最讽刺的地方在不仅仅是一些当地的中老年,而且包括受过现代“良好教育”(估计现实中也就是辍学早的一群厂弟厂哥),年轻一辈当地人,为了强化网络中福建封建迷信的固有标签,一直在网上强调这种形象。

明朝魏校捣毁了百越野神信仰,强推制度。但随着魏校的离任,也就导致北方对南方百越的汉化不彻底,南方的传统百越就形成了一种汉越结合的迷信观念,不是单纯的宗族制度,而是一种“南方百越土司”的唯我中心意识,特别是敛财方面。

明朝时期,南方发生的一系列毁淫祠事件(南方以前祭祀各种“淫祠”,就是不在朝廷允许范围内的“野神”,在浙南称为古宫庙。),这场运动得到了一批亲近理学的当地士人的支持,一度取得成效,但终归失败。此后,大部分地方士人对民间信仰均持相对宽容的态度,地方志书中“私祀”的观念进而得以成型,而理学及其相关实践也未能在当地取得支配性的地位。

明代中后期,即弘治、正德、嘉靖时期是明代地方毁淫祠的高峰。魏校在广东捣毁淫祠事件的相关研究。在此事件后,所谓“儒教秩序”在该地区逐渐得以形成。

“潮汕商会”,更神通广大,能从缅北那边捞人,网上宣扬的“神乎其技”。

唐代杜佑所著《通典》说“五岭之南,人杂夷獠,不知教义,以富为雄”,不仅教化未开,文明未至,而且当地人还“凭恃险远,隐伏岩障,恣行寇盗,略无编户”,难以管束。

元代诗人韩奕说:“天际舟去水和烟,路遥遥知几千。广州又在海西边,堪怜!”甚至到了明末,顾炎武在他的军事地理著作《天下郡国利病书》中还不忘评价古代广州“历古交广之间,民獠多叛”。

嘉靖元年(1522),广州来了一位不速之客——魏校。这位曾任兵部郎中的人,没有真正带兵打过仗,但他的到来,却有如带来十万大军,掀起了一股飓风,令广州走石飞砂,播土扬尘。

嘉靖三十七年《广东通志》卷 20民物志 《风俗》说: “习尚,俗素尚鬼,三家之里必有淫祠庵观。每有所事,辄求祈谶,以卜休咎,信之惟谨。有疾病,不肯服药,而问香设鬼,听命于师巫僧道,如恐不及。嘉靖初,提学副使魏校始尽毁,而痛惩之,今乃渐革。”

魏校认为岭南是民杂华夷,教化未及的地方,“闾阎有便安之习,教化无切实之功,相染为风,遂成弊俗”,广州人邪奸好讼,浇风薄俗。针对广东“尚巫信鬼,重淫祠”的岭南现状,因此,他决定负向这片蛮夷之地推广圣教的责任,进行移风易俗的大改造。

广东地处边陲百越,民间信仰,从来就是“满天神佛”的,五花八门的神祠、神庙,遍布城厢每个角落,观音娘娘、金花娘娘、天后娘娘、急脚先锋、田公元帅、司命帝君、三界之神,各有地盘,享受三牲五鼎的祭祀。这些杂七杂八的民间信仰,都不是正宗的宗教信仰,魏校对此深恶痛绝,断定这是广东人“淫移耗财,放纵败家”的重要原因。下车伊始,即张贴布告,严禁“师巫邪术”,他把火居道士、师公师婆、无牒僧道,统统归入邪丑之列,痛斥他们:“大开坛场,假画地狱,私造科书,伪传佛曲,摇惑四民,交通妇女,或焚香而施茶,或降神而跳鬼,修斋则动费银钱,设醮必喧腾闾巷。暗损民财,明违国法。甚至妖言怪术,蛊毒采生,兴鬼道,以乱皇风,夺民心以妨正教。”魏校一看见人们在金花庙上香,在华光庙磕头,就火冒三丈,恨不能挥动大扫帚,横扫一切牛鬼蛇神。

魏校下令,凡是朝廷没有赏赐敕额的神祠、佛寺,都属“淫祠”,概行捣毁。民众必须按朝廷规定,以110户为单位建立里,实施乡约,里社统一供奉五土五谷神。于是,一场捣毁神像、荡涤旧俗的旋风,平地骤起,席卷城厢内外、四乡八镇,甚至连六祖惠能留下的“曹溪之钵”,也砸个稀烂。被指为淫祠的,一律改为书院、社学、公署。官府的告令称:“广城淫祠所在布列,扇惑民俗,耗蠹民财,莫斯为盛。社学教化首务也,久废不修,无以培养人才,表正风俗。当职怵然于衷,拟合就行,仰广州府抄案委官,亲诣坊巷。凡神祠佛宇不载于祀典,不关风教、及原无敕额者尽数拆除,择其宽厂者改建东西南北中东南西南社学七区,复旧武社学一区。”

他在广东用暴力禁毁本地信仰,只让当地人祭祀祖先。“汝四民合行遵守庶人祭先祖之礼 ,毋得因仍弊习 ,取罪招刑。 一 ,禁约之后 ,师长、火居道士、师公师婆、圣子、尼姑及无牒僧道各项邪术人等 ,各赴府县自首 ,各归原籍 ,另求生理买卖。故违者拿问如律治罪。二 , 民家只许奉祀祖宗神主。如有私自奉祀外神隐藏邪术者 ,访出问罪 ,决不轻恕。”另外 ,以南雄府为对象的禁令里 ,有如下的命令: “万物本乎天 ,人本乎祖。 比则木之有根 ,水之有源也。 ”

—《庄渠遗书》卷 9“岭南学政 ,谕民文” ,“辟异端以崇正道”。

可是大家哪知道自己的祖先是谁呢?岭南大部人属于百越传承,没有祭祀祖先的传统。但是当地官员逼广东人祭祀先祖,那么大家只好编造祖宗了。所以说当地人的族谱明以后的还比较确定,这之前就非常可疑了,属于被人按着头认的祖宗。这就又兴起了一个产业——编修族谱。

明 李诩 《戒庵老人漫笔·赝谱》:“今人家买得贗谱,便诧曰‘我亦华胄也’,最是可笑。

陆容《菽园杂记》中记载:成化年间,南方常州有个孔姓暴发户,为自己没有高贵血统而抱憾。当听说太仓有个孔士学家境贫困,却是正宗的孔子五十五世孙时,他便去登门拜访,提出通谱的要求,即要求在家谱上加上他这一支孔姓人,这样他便可以堂而皇之地以孔子的嫡派子孙自居了。然而他碰上了一鼻子灰,穷却有骨气的孔士学愤怒地拒绝了要他出卖祖宗的建议。那暴发户并不死心,他耐心地等待着,当得知孔士学去世的消息,便再赴太仓,重提此事。也许是穷困所迫的缘故,那个暴发户终于如愿以偿,只花了一船米的代价就把孔氏家谱买走了。

明末松江人李延昰的《南吴旧话录》记载,当时有人开设了赝谱专卖店。业主招募了一些贫穷的读书人按着百家姓编制,“姓各一谱,谱各分支”,列为始祖的都是历史上的皇亲贵戚或达官显宦。前来购买者一旦决定附认于哪一支,店铺中的雇员就当场填入购买者及其祖、父辈的姓名。那些家谱都是“贵显者则有画像,及名人题赞,无不毕具”,为了使购买者能将它炫耀于人,店铺制作时还故意“以旧绢为之,成粉墨剥落,或字画糊涂,示为古迹”,这些赝谱的价格一部要卖几十两银子呢。

魏使在他对南雄的禁令中说到“今南雄之民皆不祀先祖 ,是绝祖考血食 ,而忍其无所依归。 不孝之大者也。有司宜严加禁约 ,悉毁外神 ,则令专祀先祖。”

—《庄渠遗书》卷 9“岭南学政 ,谕教读” ,“为风化事”。

魏校在广州待了一年,离开后不久,大部分社学便陆续关闭了。

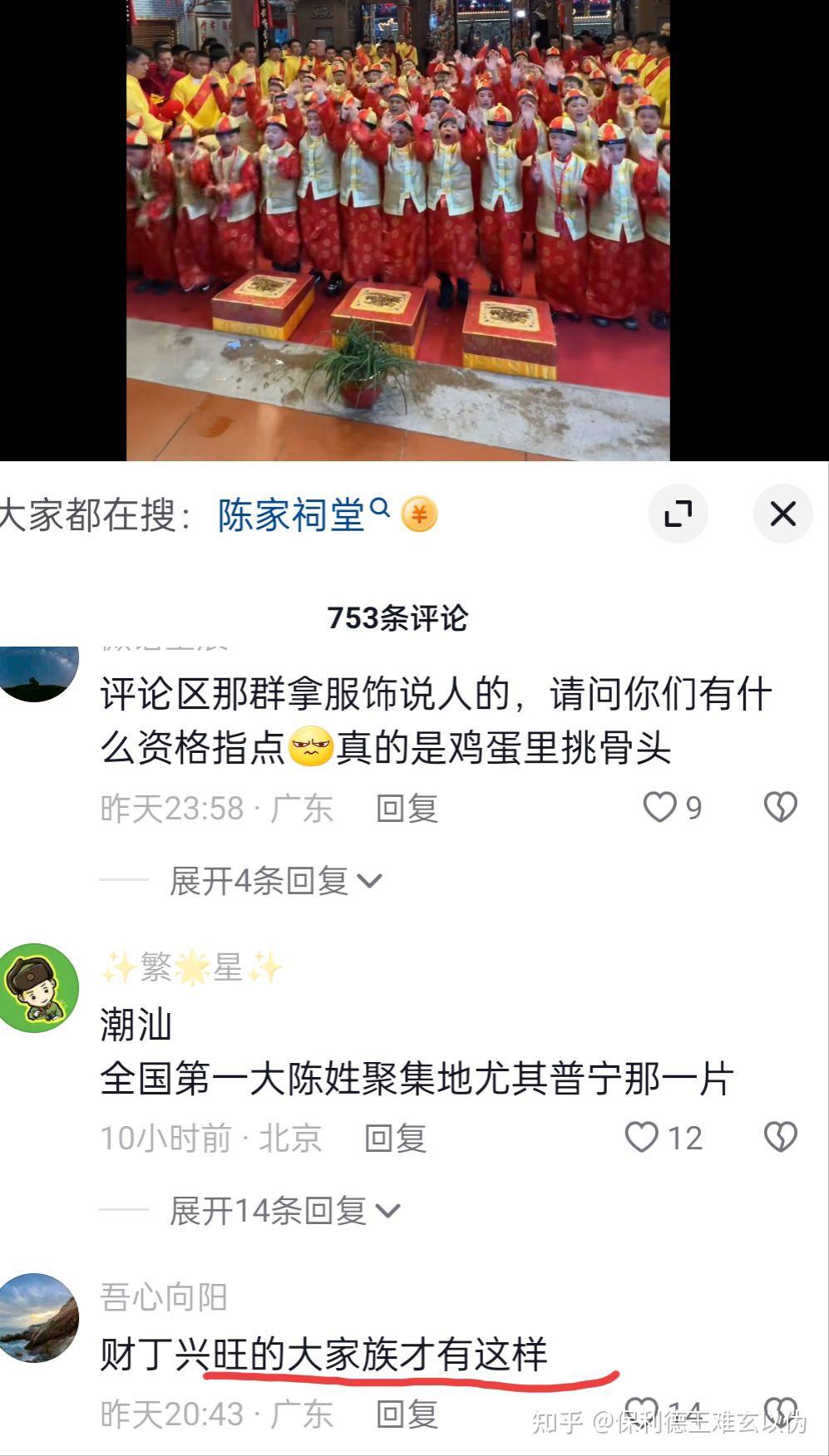

魏使调走后,乡绅阶层和后来的官员继续推广祭祖,兴建祠堂。魏校要人们以祀祖先取代拜邪魔外道,其本意是推广儒家伦理,但最直接的结果,就是各地兴起了一股建宗祠的热潮。方献夫、霍韬、黄佐这些本地名儒,成为这股宗祠热的有力推手。

戴璟编修的《广东通志初稿》里,对此赞美不置:“至副使魏校始毁淫祠,大行改建。其规制有堂,有寝,有书舍、门屏,轩豁弘敏。每岁各举有学行者为教读,与童生正句读,习礼节,端容仪,暇则教之射。其教法俱有条款刊行。童生能进修者,则进之学”。

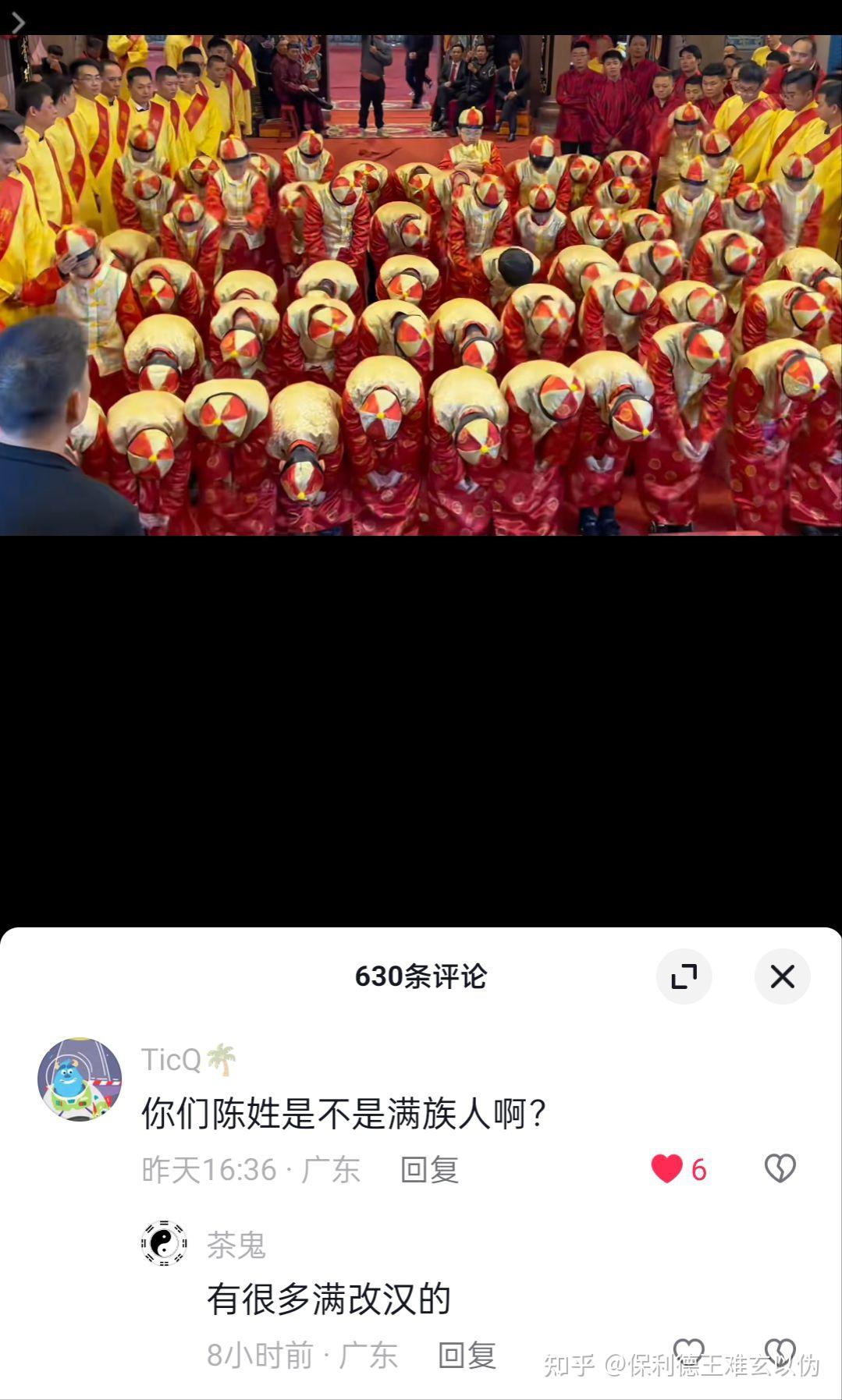

而从明朝中期传承下来的宗祠就逐渐商业化了。

总的来说南方宗族有两个特点:

1、非法敛财。要求村民们“自愿捐钱”请道士打醮(祭祀),以“自愿”幌子“绑架”村民们的选择。

这个就出现了一些问题,钱进出不透明,非法敛财等等问题。

2、迷信。在山区还有人相信神仙能治病,人病了到淫祠里买上香的香灰泡开水吃。在神像出巡(也就是抬神像)时,庙里人公开的欺骗公众,用铁棍穿口鼻,称之为“穿令箭”,以显示神的"威灵显赫"。