氰化物会使细胞窒息而导致死亡。中毒后如果没有采取有效的急救措施,除非剂量很低,否则死亡通常都在中毒后15分钟至1小时内发生,具体的时间长短与毒药剂量、中毒途径都有关系。

如果口服大量氰化物,或通过静脉注射、吸入高浓度氢氰酸气体的形式中毒,会极大地影响心肌细胞的内呼吸,这将导致心脏不堪重负,直接引起心脏停搏,导致急性心功能衰竭死亡。这个过程非常快,受害人往往五秒左右就会彻底死亡。

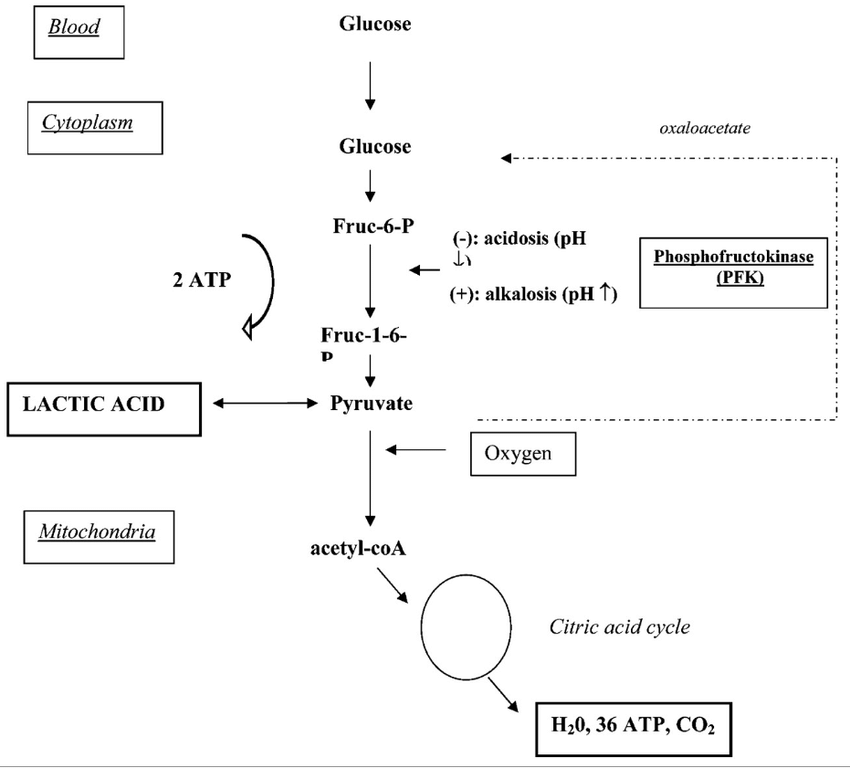

氰化物死亡患者因为氰化物阻断有氧氧化产生ATP的过程,这些组织器官不能利用血液和组织中的氧。因此,常规剂量氰化物致死的尸体,很容易出现全身的鲜红色尸斑,组织血液也呈鲜红色。

而过量氰化物致死的尸体,离心脏近的组织器官仍呈鲜红色,但远离心脏的组织和器官处心血、尸斑呈青紫色(即便心脏停搏了,这些地方仍可以消耗氧气产生CO2)。

氰化物中毒的具体原理是:其可以通过接触皮肤和腔道粘膜、呼吸吸入、口服、注射等各种途径进入人体,然后解离出氰基离子(尤其在胃部和胃酸接触后)。这种离子能与人体中细胞色素酶内的三价铁离子(Fe 3+)牢牢地结合,使得它不再能变为二价铁离子(Fe 2+),从而导致氧的摄取和利用出现障碍,细胞的需氧代谢紊乱,无氧代谢增强,于是糖酵解发生,最终使乳酸生成增多,导致代谢性酸中毒,加强细胞内窒息的症状。

同时,因为缺乏呼吸作用产生的能量(ATP),中枢神经系统会迅速丧失功能,继而使人体出现呼吸肌麻痹、心跳停止、多脏器衰竭等症状而迅速死亡。

真正具有强烈毒性的氰化物有三种:氰化钠(NaCN)、氰化钾(KCN)以及氢氰酸(HCN)。而其他一些物质,如铁氰化钾等,虽然也含有氰基(CN),但因为很难解离出氰基离子(CN-),所以毒性较小。

2009年第4版的《法医毒物分析》认为,氰化钾的致死剂量在50-250毫克之间,这与砒霜(As2O3)的致死量差不多。而决定是否致死,则需要看血液浓度达到多少,氰化物中毒血浓度约为0.5μg/ml,致死血浓度≥1μg/ml。

形象地说,如果口服氰化钾固体,若吃下相当于1/3颗普通胶囊或半个新版1毛钱硬币大小的一小撮粉末,就几乎肯定能置人于死地。而如果考虑的是最小剂量的话,米粒大小的氰化钾粉末就可能致死。

参考:

[1]《法医学》,陈世贤主编,北京:法律出版社[M]2005年第2版

[2]张战民,灵宝.抢救急性氰化钠中毒36例[J].内科危急重症杂志, 1999.5(1):40.

[3]王汉斌,牛文凯,刘晓玲.急性氰化物中毒的诊治现状[J].中国全科医学.2009.12(10B):1882-1884.

[4]朱少建,邹友,邓承强 等.32起使用氢氰酸作案分析[J].刑事技术.2003.3.43-45.