中国画不行,西方画可以。

国画和西方绘画,是不同的。

国画:

- 毛笔、水墨、 矿物颜料、植物颜料等工具,在宣纸或绢帛上作画。

- 而是采用散点透视或多点透视的方法。

- 散点透视,又称“移动视点”,它从多个角度来表现客观对象的特征。

- 国画则注重神似和表现。

西方绘画:

- 利用水粉颜料、水彩颜料、丙烯颜料、油彩等在卡纸或布面上作画。

- 西方绘画多采用焦点透视法。

- 焦点透视法坚持近大远小、近实远虚的原则。

- 讲究科学性和真实性。

- 在表现手法上,国画具有自己的特点。

- 西方绘画注重形似和再现。

古人云:“品画先神韵,论诗重性情。”国画追求神韵、意境,讲究“意足不求颜色似”。

看看国画和西洋画的传世之作就明了。

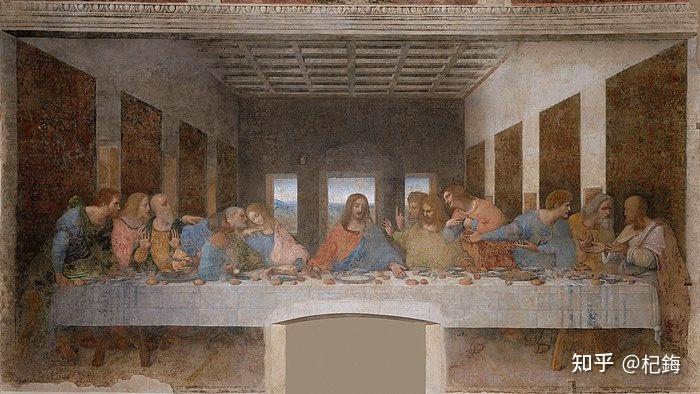

例如, 达•芬奇的《最后的晚餐》这幅画,就是采用焦点透视原理,看起来极具真实性,和照片类似。

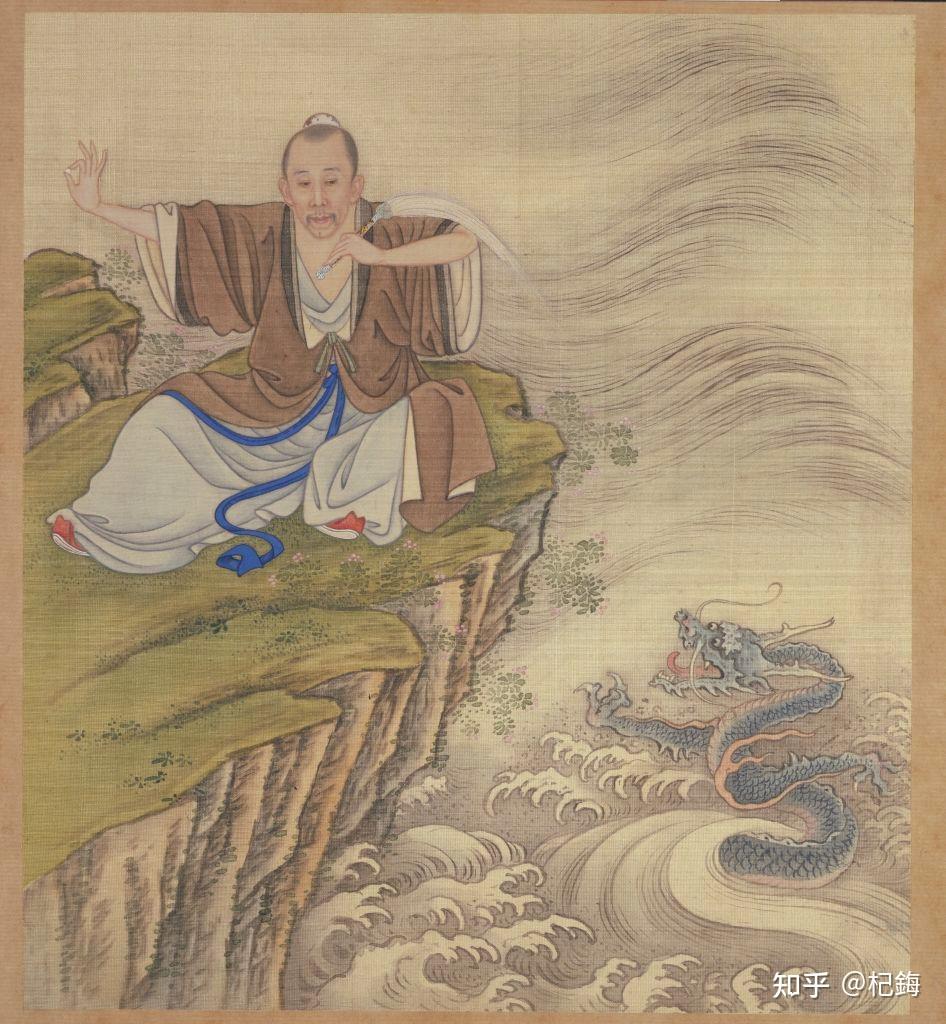

相反,再看国画。

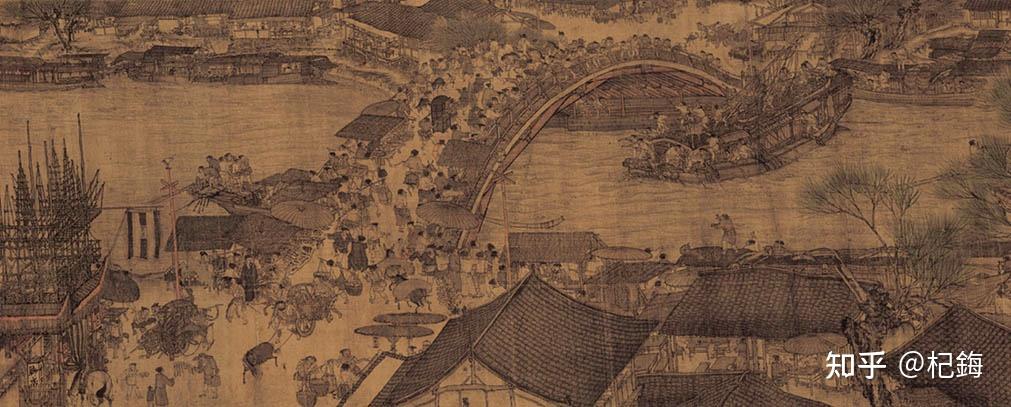

传世名画《清明上河图》 即是采用散点透视的典范之作。《清明上河图》描绘的是北宋时期汴京城内和近郊的各阶层人们的生活场景。

AI要还原古人的长相,最重要的问题是肖像的写真程度有多高?

答案是所谓的“古人”画像是虚构的。

古代作画,都需要讲究“美颜”!

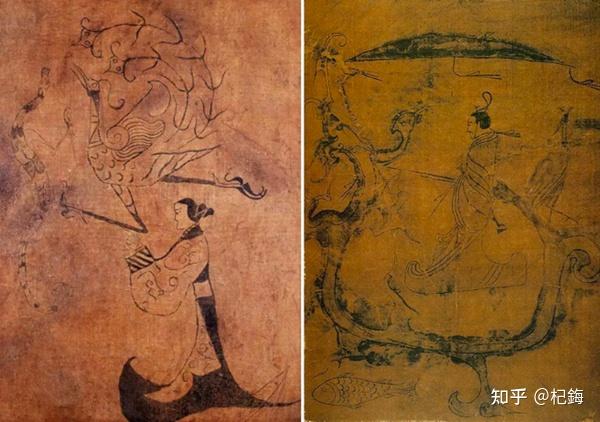

早在春秋战国时期,就已出现对人物肖像的画作。

但是一看就知道是不真实。

湖南长沙子弹库战国楚墓出土的《人物龙凤帛画》《人物御龙图》,条线简单。

为什么说肖像难流传?

- 改朝换代时,宫室玉帛多数被洗劫一空

- 古代绘画颜料质量堪忧,难以久存。

记得新中国成立时,发生了一件事。

在20世纪50年代,苏联莫斯科大学正准备做一批世界各国科学家的画像图。

因为没有中国科学家的肖像,就致电周恩来总理,请求中国提供古代科学家人物以及画像。

时任中科院院长的郭沬若立刻将李时珍和祖冲之两人报了上去。

名字容易,但是没有画像啊!

为之奈何?

从古到今的画像,根本找不到二人画像。

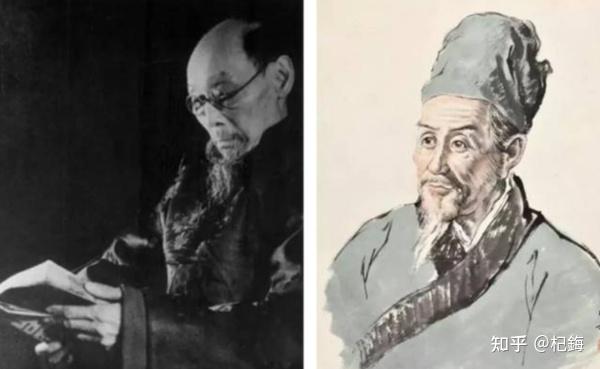

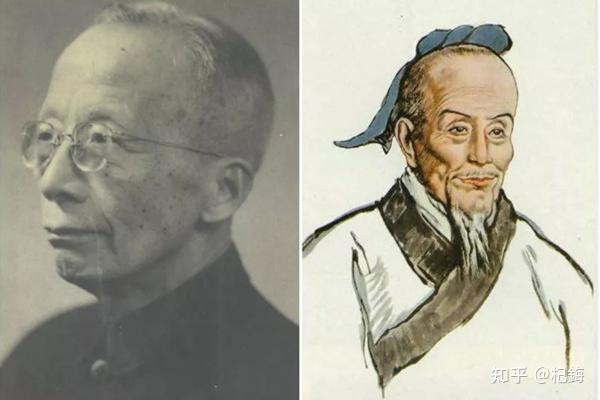

只好重新绘画,画师就是徐悲鸿大师的弟子蒋兆和先生,为李时珍和祖冲之画像。

画师找到了,关键还要找「李时珍」和「祖冲之」。

蒋兆和来不及多想,就找了自己的老丈人,号称“京城四大名医”的萧龙友扮演“李时珍”。

再找了近代气象学家竺可桢扮演「祖冲之」。

画像全被送去莫斯科大学,至今现在全世界的科学界把萧龙友和竺可桢当成了李时珍和祖冲之,并一直延续到今天。

所以说,古人会否又有这种情况?

而且,国画和本人的相似度又如何?

西方文艺复兴后,艺术水准突飞猛进。

到西学东渐的时代,西方传教士来到中国。

西方先进的技法传入中国,但明代人物画的普遍水平提高。

但是明之前的画家,作画都是不写实的。

再看看肖像画方面,这几个人是谁?

想多了,不是谁,全都是雍正!

再看看这个沙皇亚历山大二世,据统计,他一生遭遇了近百次暗杀,也最终死于暗杀。

之所以这位沙皇总被暗杀,可能就是杀手一看就知道他是谁了。

他的画作简直就是画如其人!

所以中国帝皇,连喜欢的菜都不能再多夹一次,怕被暗杀。

因此,肖像画得太像了,有没可能不能画太像啊?