莫言和索尔仁尼琴当然不是一类人,但是区别的根源不在纯粹外部或者国情不同产生的元素。

本质上:莫言是去政治化的,而索尔仁尼琴是高度政治化的。

诺贝尔奖实际是一种猎奇的东方主义展览,评委希望看到的是他作为欧洲中心主义者自己期待的所谓表现作家所代表的特定国家民族性质/精神/气概的文学,这就是为什么村上春树陪跑十几年得不了奖,因为他太美式工业化,没有刻板印象里面的日本物哀/武士道/樱花whatever。

其实在莫言获奖之前,网络舆论界对他和现在类似,几乎都是恶评,然而理由是完全相反的:当时媒体和意见领袖普遍认为莫言太忠诚、太爱party,通过挖黑料的方式,他们查出莫言不但是党员,还曾经手抄过《在延安文艺座谈会上的讲话》——在目田看来这和“创作自由”是绝对冲突的大不敬行为而配不上诺贝尔,因此批判他是文艺体制者:

温和目田派媒体最终意见是:虽然诺贝尔奖应该颁给索尔仁尼琴这样反对国家体制的、反对康米的、人道主义的作家,虽然莫言是一个不懂普世价值的普通俗人,但是莫言的文字功底足够得奖,为了爱国/民族文学争光,需要先搁置争议。——笔者认为但凡看过类似拉美魔幻现实主义文学也不至于觉得莫言多么有创造性,但是文无第一你非爱看那也没人有办法强制。

《纽约时报》和BBC记者的评价更甚一步大脑升级,Anna Sun、Perry Link认为,莫言全书代表的是病态语言发生机制,莫言非但没有对前30石器时代进行讽刺反而是在完整重复它的惯用语言:

莫言所写的几乎每一页都充斥着农村方言、社会主义流行语的老生常谈,以及文学的装模作样的大杂烩,这只能归咎于莫言上学时学到的共产主义术语和毛式语言,莫言的大杂烩语言很难被读成讽刺,如果有讽刺的意味那也似乎比较偶然。比如,莫言的《檀香刑》是描写1900年义和团运动的小说,远早于社会主义流行语出现的年代,但小说中的人物却不断说出社会主义的术语。一个年轻女子说出她的“领导者”——这个词在1900年是不可能出现的。这是“讽刺”吗?讽刺什么?我认为更大的可能是莫言写得太快(通常作者写得太快就会有这样的问题),导致他的思维定式不经意地呈现在写出的文字中。像丁玲一样,在经历了毛政权20年的迫害之后,显然还是无法从毛式语言脱身。一旦一个人钻进了某种语境,要想脱离这种语境就异常困难。

论提纯还是你们英美保守主义和目田派在行,反共不绝对就是绝对不反共,一旦沙漠开始计划经济沙子都要短缺了;在动的是康米,不动的是训练有素的康米。

莫言本人的回应是稀松平常的车轱辘话:

每个作家都说他要通过作品来探讨什么,但是所有的作家通过作品来探讨的最终还是人性。我想任何一个读者都有权利对作家发问,都可以提问题,当然有的作家可能愿意回答政治问题,有的作家不愿意回答政治问题,这也是作家的自由。如果诺贝尔有一个政治奖,我得了政治奖你们来问我政治问题我不回答的话,这奖牌就会被收回去了。政治需要政治家研究,我没有深刻的研究,所以我的回答很可能不正确,我不正确的话就误导了读者,所以我还是不太愿意回答。但是我的小说里有政治,你们可以在我的小说里发现非常丰富的政治。而如果你是一个高明的读者就会发现,文学远远比政治要美好。

非常无聊的标准答案:make literature not politics。所以莫言本来也就是8090去政治化的自然产物,书写着资本主义文化作协体系里面出现的那种随处可见的文学,混杂着他生活中接收的乱七八糟的东西、各种刻板印象-似是而非-狗哨帽子批发。所以莫言评价的变化其实只是帝国势力和配套思潮变迁的结果:在2012年,莫言得奖是符合帝国梦想和爱国民族主义的,得到欧美世界认可很重要;十年后帝国野望转换了范式,这时候自己开发一个新贝尔文学奖而不是巴结诺贝尔奖才符合主流,而得到欧美认可就要被民族主义批判了。

和莫言大相径庭,索尔仁尼琴虽然被苏联驱逐出境,但他同样被自己的异见人士同行反对,理由是他被认为过于极端反民主:

1974 年 3 月 3 日,索尔仁尼琴《致苏联领导人的信》在巴黎发表;西方主要出版物和苏联许多具有民主思想的持不同政见者,包括安德烈·萨哈罗夫和罗伊·梅德韦杰夫,都认为公开信是反民主的、民族主义的,包含危险的妄想,索尔仁尼琴与西方媒体的关系继续恶化。

1974 年夏,索尔仁尼琴利用《古拉格群岛》的版税收入,成立了俄罗斯援助受迫害者及其家属公共基金会,以帮助苏联的政治犯。

1975 年 6 月至 7 月,索尔仁尼琴访问华盛顿和纽约,在工会大会和美国国会发表演讲。在演讲中,索尔仁尼琴尖锐批评了共产主义政权和共产主义意识形态,支持美国在越南的行动,呼吁美国放弃与苏联的合作和缓和政策;此时他仍然认为西方是将俄罗斯从共产主义极权主义中解放出来的盟友,尽管他担心苏联迅速向民主过渡可能会加剧民族冲突。

1976 年 2 月,他前往英国和法国,此时他的演讲中开始出现反西方的主题。1976 年 3 月,他在西班牙电视台发表了轰动一时的演讲,对最近的佛朗哥政权大加赞赏,并警告西班牙不要过快地走向民主,欧美舆论进一步开始批评索尔仁尼琴。

1978年,索尔仁尼琴对西方感到失望:美国从越南撤军是软弱的表现,为捍卫自身安全,人们必须乐于赴死;而在一个由拜物教风尚滋养的社会中,人们绝少这样的乐意。

索尔仁尼琴很少接近公众,他与旧俄罗斯移民组织和YMCA基督教青年协会出版社走得很近,但没有成为正式领导人。由于他决定将经营出版社约 30 年的移民公众人物莫罗佐夫从出版社管理层撤职,他在移民社区受到了一定程度的批评。

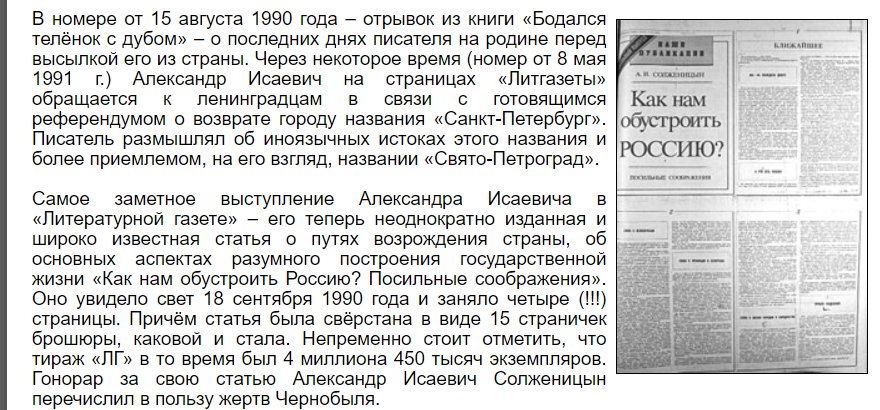

在戈尔巴乔夫改革和叶利钦时期,索尔仁尼琴解冻,作品在《共青团真理报》得到官方发表,恢复了苏联公民身份,甚至在媒体上探讨俄罗斯民族复兴方案,并被叶利钦颁发大量奖章。他将一些稿费转发给了切尔诺贝利事故受害者。

虽然索尔仁尼琴反对叶利钦私有化运动,希望恢复沙皇时期自治村社议会体系,但难以想象的是,他对俄国领土的理解与一般意义的皇俄不同:

在这个新闻检查的王国里,有一个人挺起胸膛,大声讲述人民和国家在斯大林的阳光下所经历的悲剧和恐怖。无论是对当局还是对人民来说,都不可能再像以前那样生活了。索尔仁尼琴本人成了良知和痛苦的化身。对当局来说,他是世界上最不方便的人。

尽管随着戈尔巴乔夫和叶利钦的上台,当局不止一次地想把他的权威固定在他们的马鞍上,但他依然如此。命运没有眷顾索尔仁尼琴,他也不希望当局眷顾他。但是,他勇敢地维护了他在这个充满权贵利益的国家所能享有的唯一特权,说真话的特权,即使是不便和邪恶的真相。

索尔仁尼琴不喜欢恭维,既不恭维当局,也不恭维人民。他太了解俄罗斯和我们俄罗斯人民了,不会在寒暄中分崩离析。他对俄罗斯近几十年的发展道路发表了最深刻、最尖锐的评论:俄罗斯选择了一条最弯曲、最艰难的与共产主义决裂的道路,这绝非偶然。

叶利钦抵达华盛顿后做的第一件事就是给当时仍流亡在外、居住在美国的索尔仁尼琴打电话。谈话时间很长,有 35-40 分钟。正如外交官们所说,谈及了广泛的问题。鲍里斯·尼古拉耶维奇非常希望就当时紧迫的千岛群岛问题进行磋商:他正在准备对日本的访问,而他们正在等待一个答案,俄罗斯是否会将这四座岛屿交给日本。索尔仁尼琴的观点出乎意料,令许多人震惊:我研究过这些岛屿自 12 世纪以来的全部历史。这些不是我们的岛屿,鲍里斯·尼古拉耶维奇。我们必须还给他们。但代价高昂......

至于索尔仁尼琴的完整政治态度和保守主义古典哲学,只需要看他在普京时期与普京商业互吹和系列专访就明白了:

政党在我国发展得不好,因为对我们来说,它们是一种不自然的形式。我们今天的政党只会阻碍民主的发展。我曾多次撰文指出,我谴责政党这一概念,认为它是一种牺牲他人利益的集体利己主义。我记得托洛茨基的经典论断:如果不以夺取政权为目标,任何政党都没有任何价值。一个健康的民主制度只能耐心地从下往上发展,从具有地方重要性的地方协会发展,通过一步步的相互沟通,然后通过一步步的选举。只有这样,合理和普遍的利益——工业、职业、环境、文化、教育和其他类似利益——才能成为主导。这是一条非常艰难的道路,因为它将在许多层面上遇到官僚障碍。但即使在党派间斗争的动荡背后,我也看不到和平的未来。我认为,从有效的地方自治政府开始,逐步上升到最高苏伯尔杜马(与沙俄帝国议会对应的机构)的民主,对俄罗斯来说是最健康的,也是最忠实于其传统精神的。

仇外心理在历史上并不是俄罗斯人的特质,否则一个由120个民族组成的帝国也不会存活下来。而法西斯主义这个词被不负责任地当作方便的脏话到处乱说,以阻止俄罗斯人的自我意识站起来。但是,德国的国家社会主义是建立在德意志民族自我扬弃的基础上的(早在希特勒之前就已孕育),这样的责难不能抛给现在饱受屈辱、奄奄一息的俄罗斯人民。

压制大俄罗斯人而有利于其他俄罗斯民族是列宁坚持的中心思想之一,他以列宁民族政策的形式坚定地贯彻了这一思想。尽管斯大林后来发表了虚伪的言论,但在他的领导下,这一政策得到了稳步的延续。几十年来,这一切在俄罗斯人的意识中积累了痛苦。

随着所有社会保证的崩溃,随着言论自由时代的到来,当前未开化青年的攻击性滑稽行为、袭击和谋杀以丑陋、扭曲和危险的方式表现出来。是的,需要坚定不移的权威来制止这些威胁我们社会本身的野蛮攻击和谋杀。而且,为了我们的整体复兴,有必要明确调查并认真解决这些攻击性态度的原因和根源。

将乌克兰视为一个从大约九世纪起就存在,并拥有其自身非俄罗斯语言的民族,所有这样的说辞都是近来发明的谎言。(发表于1990年代)乌克兰正在发生的一切,甚至从1991年全民公决的虚假措辞开始,就一直是我的苦痛。对俄语的狂热压制和迫害简直是残暴至极,与乌克兰本身的文化观背道而驰。新罗西雅、克里米亚和整个东南部地区等从未属于历史上的乌克兰的大片土地,正被强行挤压到当前的乌克兰国家及其渴望加入北约的政策中。在叶利钦的整个任期内,他与乌克兰总统的会晤没有一次不是屈服和让步的。将黑海舰队驱逐出塞瓦斯托波尔(赫鲁晓夫时期从未割让给乌克兰苏维埃社会主义共和国)是对整个19世纪和20世纪俄罗斯历史的卑劣、恶毒的践踏。

在所有这些条件下,俄罗斯无论如何也不敢冷漠地背叛乌克兰的数百万俄罗斯人,放弃我们与他们的团结。

尽管目前轻浮的行话和英美词汇的涌入(我指的不是专业术语的自然使用,而是时髦的、滑稽可笑的重要截取)使俄语肆意堵塞,但我坚信,只要地球上还有残余的俄罗斯人,俄语就不会动摇,也不会让自己无可挽回。

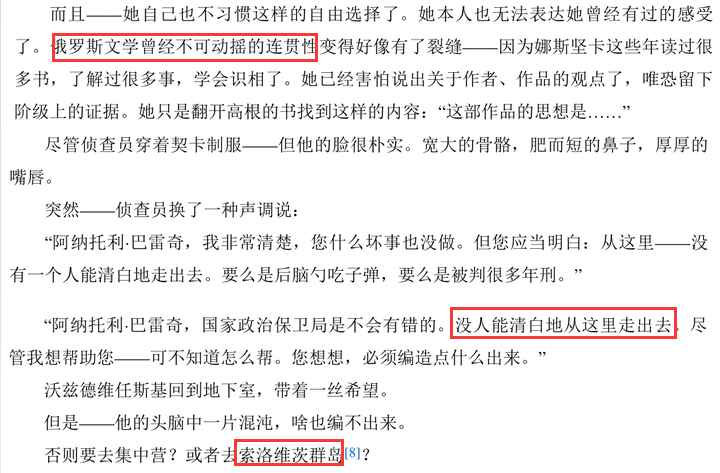

由此可见,所谓“索尔仁尼琴晚年忏悔、高度评价斯大林”是完全不存在的。实际上被引用的那本小说集《杏子酱》就是真正的高配莫言,是《古拉格群岛》的延续,是狗哨政治的堆砌:

最后补充一点,索尔仁尼琴被俄国语言学者称为落后的复古主义者,根据统计,索尔仁尼琴喜欢使用的纯粹俄语的不同寻常的词汇,其中只有40%出自达里词典(大俄罗斯语详介辞典),其余全部使用已经死亡的古俄语或者前缀词根组合生造。索尔仁尼琴认为,现代俄语词汇极其贫乏,而且充斥着大量外来词尤其是英语词,为了抵制俄语的退化,也为了净化俄语,他编撰了《俄罗斯语言扩展词典》。

参考文献:

http://yavlinsky.ru/theme_of_day/index.phtml?id=2860

Без Солженицына,Еженедельник "Аргументы и Факты"