那就看看阿基米德的《论平面图形的平衡》和墨子的《墨经》中分别是怎么表述的了

阿基米德在《论平面图形的平衡》中首先给出了7个公设:

1.相等距离上的相等重物是平衡的,而不等距离上的相等重物是不平衡的,且向距离较远的一方倾斜;

2.如果相隔一定距离的重物是平衡的,当在某一方增加重量时,其平衡将被打破,而且向增加重量的一方倾斜;

3.如果从某一方取掉一些重量,其平衡也将被打破,而且向未取掉重量的一方倾斜。

4.如果将全等的平面图形互相重叠,则它们的重心重合;

5.大小不等而相似的图形,其重心在相似的位置上,相似图形中的相应点亦处于相似位置,即如果从这些点分别到相等的角作直线,则它们与对应边所成的角也相等;

6.若在一定距离上的重物是平衡的,则另外两个与它们分别相等的重物在相同的距离上也是平衡的;

7.周边凹向同侧的任何图形,其重心必在图形之内。

然后在这基础之上证明了命题1-5:

命题1:在相等距离上平衡的物体其重量相等。

命题2:距离相等但重量不等的物体是不平衡的,而且向较重的一方倾斜。

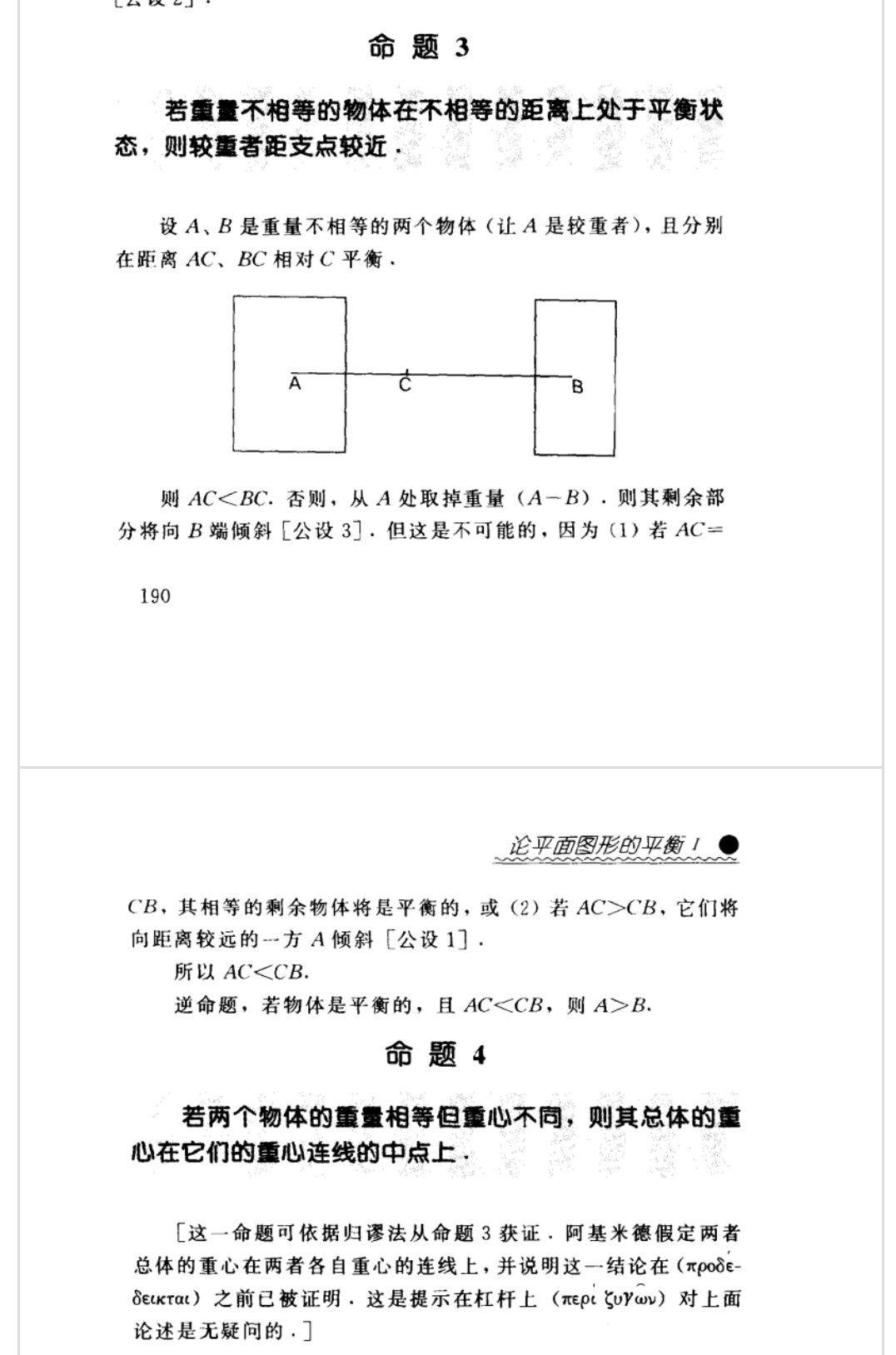

命题3:若重量不相等的物体在不晓得的距离上处于平衡状态,则较重者距支点较近。

命题4:若两个物体的重量相等但重心不同,则其总体的重心在它们的重心连线的中点上。

命题5:若三个等重量的物体的重心在同一直线上,且其距离相等,那么这一系统的重心将与中间物体的重心重合。

证明过程如下:

接下来才是提出了杠杆原理,也就是命题6-7:

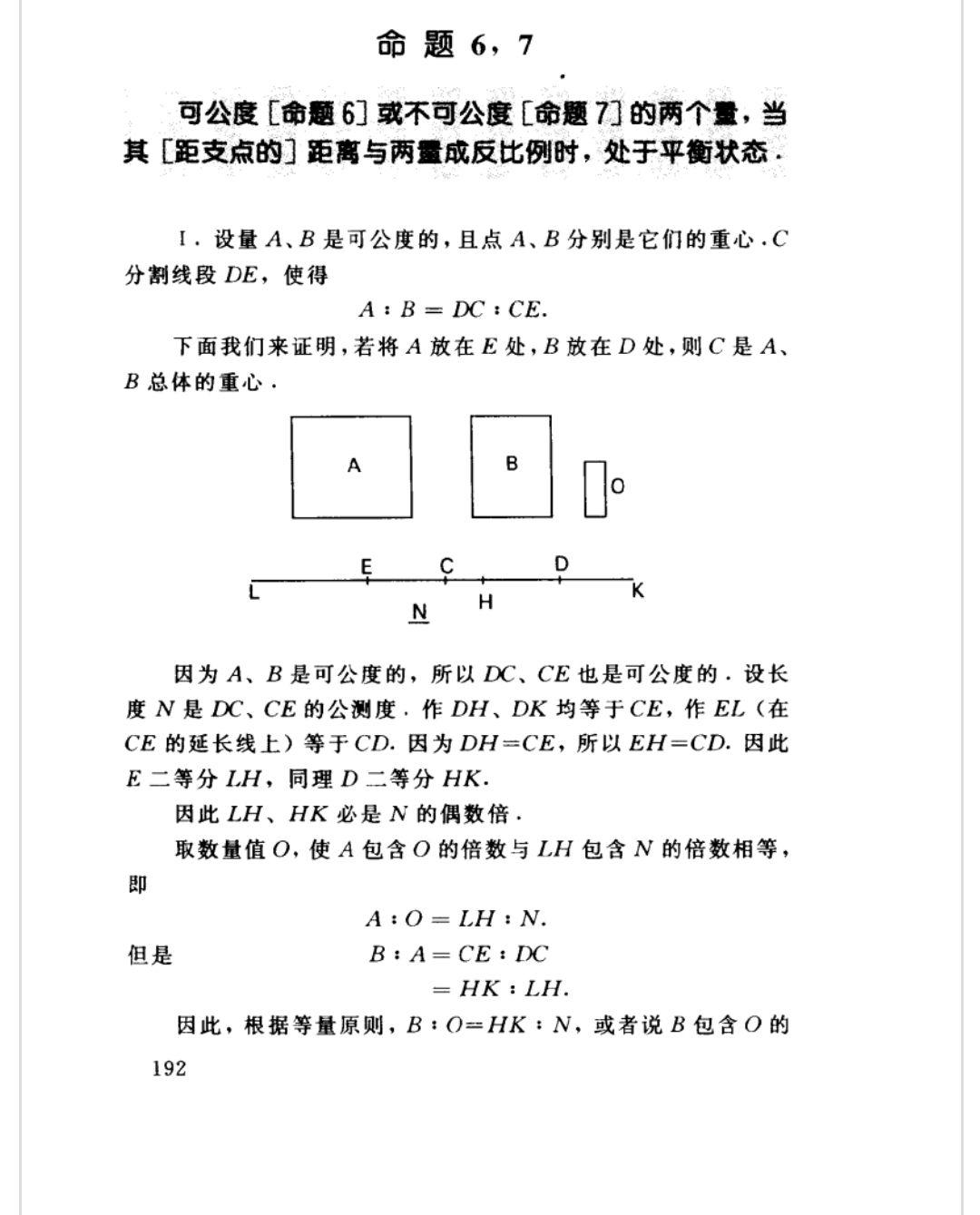

命题6:可公度的两个量,当其距支点的距离与两量成反比时,处于平衡状态。

命题7:不可公度的两个量,当其距支点的距离与两量成反比时,处于平衡状态。

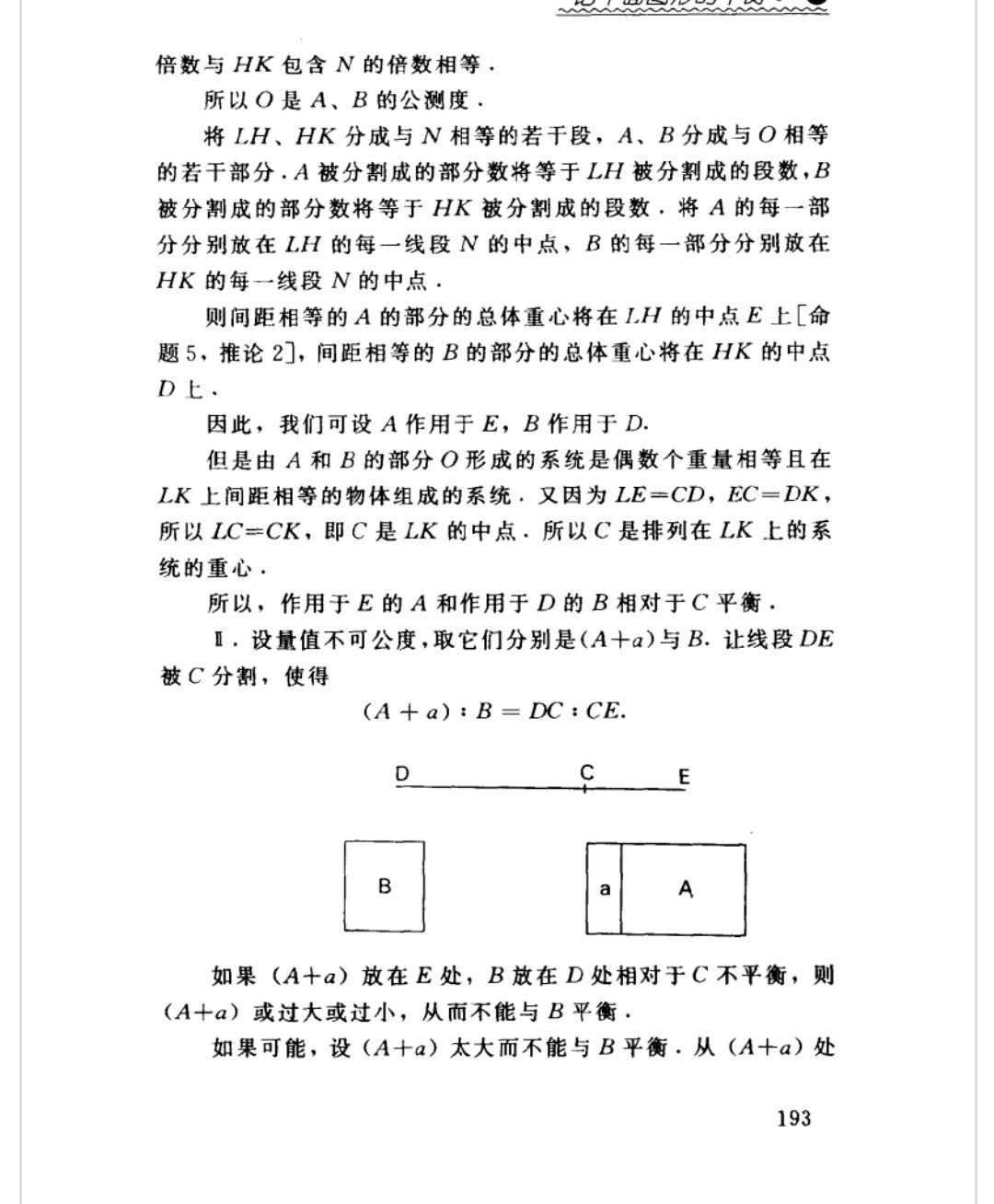

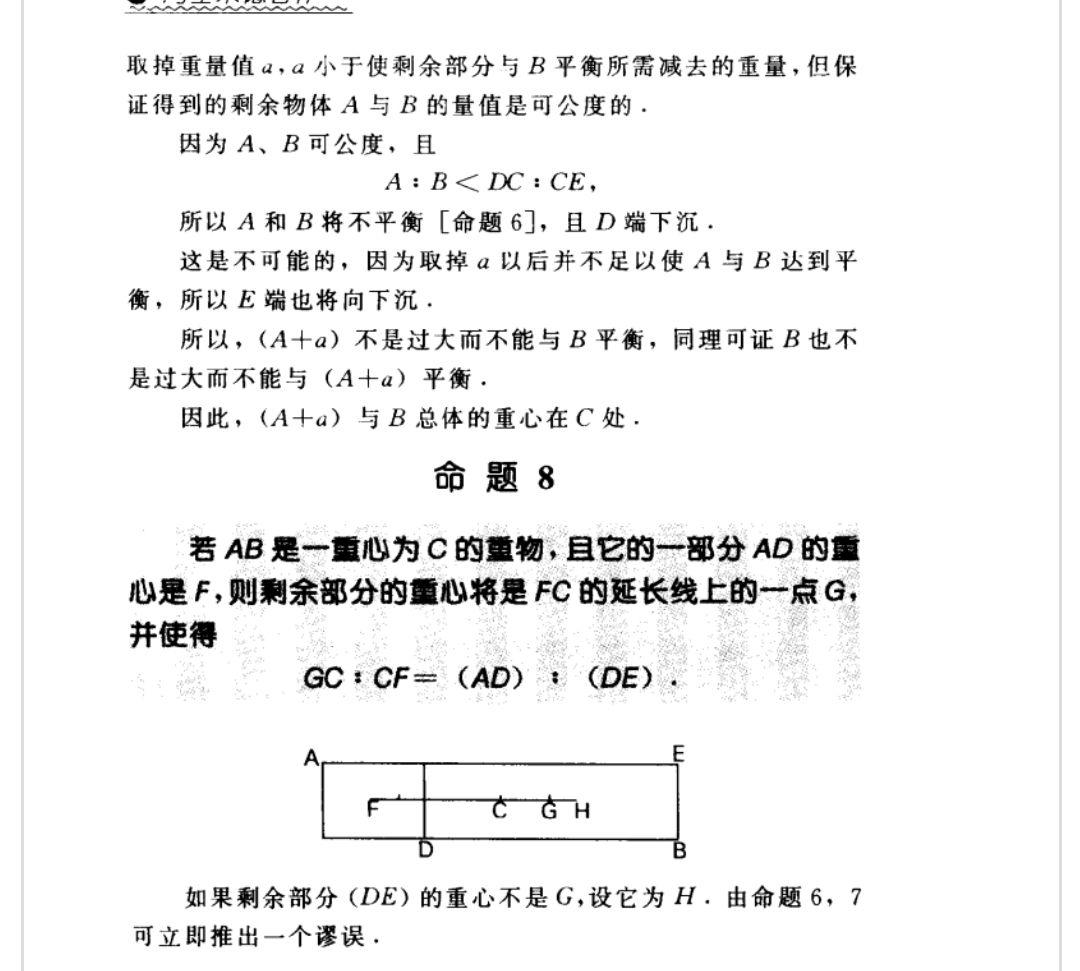

证明过程如下:

而《墨经》当中关于杠杆原理的描述是这样的:

〔经126〕负而不翘,说在胜。

〔经说〕负。衡木加重焉,而不翘,极胜重也。右校交绳,无加焉而翘,极不胜重也。

〔经127〕衡而必正,说在得。

〔经说〕衡。相衡则本短标长。加重于其一旁,必垂。权重相若也,两加焉,重相若,则标必下,标得权也。

大概翻译一下就是这样的:

题126:使用桔槔提取重物时,本端负重而标端不会翘起来,关键在于标端的重量超过本端的重量。

解:横杆承受重量却不会倾斜,是因为标端的重量胜过本端的重量。又调节挂重物绳子的位置,没有增加重量就会倾斜,是因为重量不够。

题127:秤杆一定会保持平衡,关键在于秤砣滑动到了合适的位置上。

解:秤杆保持平衡,则本端短,标端长,增加其一侧的重量这侧就一定会下垂,这是因为本端和标端的重量不相等。如果要保持平衡,就要重量大的一端短,重量轻的一端长。

这一看就能看出来差距嘛,墨子的理论仅相当于阿基米德的公设1—3和命题2命题3,而且还缺乏相应的推导证明过程,差距一目了然。

当然我并没有贬低墨子的他的学生们的意思,甚至在看了《墨经》之后有了些许的惋惜,至少他们尝试了尽自己的能力去解释生活中的物理现象,如果这种方式能够一直发展下去,谁知道日后会变成什么样子呢?

发布于 2023-06-01 20:58・IP 属地四川