其实过分自由化的市场经济,会产生很多问题,美国只是今天又走了一遍英国的老路而已。我以历史上的英国去解释——

第一次工业革命前期,英国形成了一个良性循环,即纺织品利润率高——劳动力、资本和科研力量向纺织品市场倾斜——纺织产业加速发展(包括扩大工业化生产,珍妮机发明)——纺织产业带动其他产业发展(你要卖出去,你得修铁路降低运输成本吧?你得有轮船运输吧?是不是带动了交通运输业发展?是不是也跟着带动了诸如煤炭等能源行业发展?)——投资获得大量利润——继续投资。

这种市场需求带动的良性循环使得英国比别国更早实现了第一次工业革命——但是在另外一个角度来说,他也限制了英国走向第二次工业革命

纺织业叠加上殖民地市场带来的巨大红利,使得英国大量的社会资本和劳动力都倾斜在纺织业和纺织业衍生行业里面,但是新的产业,比如炼钢,石油能源,电能产业却得不到充足的投资。

打个比方的话,“米缸里的老鼠”

老鼠跳入一个盛得半满的米缸里。这意外使老鼠喜出望外,它先是警惕地环顾了一下四周,确定没有危险之后,跳进米缸便是一通猛吃,吃完倒头便睡。

老鼠就这样在米缸里吃了睡、睡了吃。日子在衣食无忧的休闲中过去了。有时,老鼠也曾为是否要跳出米缸进行过思想斗争与痛苦抉择,但终究未能摆脱白花花大米的诱惑。直到有一天它发现米缸见了底,才觉得以米缸现在的高度,自己就是想跳出去,也无能为力了。

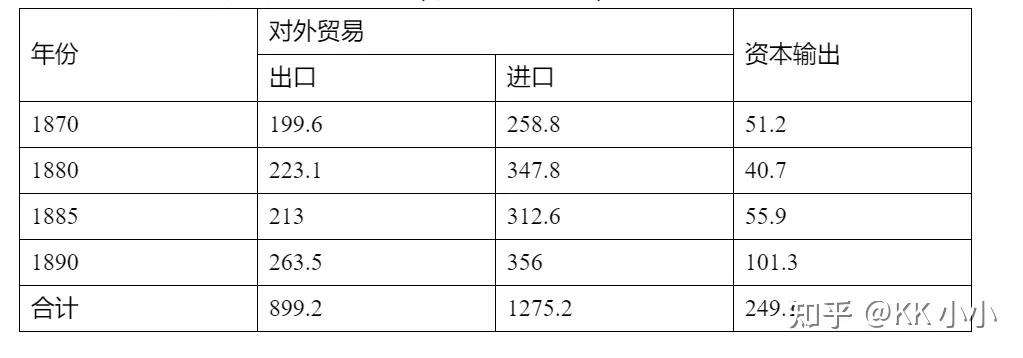

如果说仅仅是投资纺织品产业,这就低估了完全自由式市场经济的恶果,在19世纪的末期,英国大量的资本流向了殖民地和其他国家的债券股市,金融业繁盛,实体产业却得不到投资了——从长远来看,英国丧失了长远的大利益,只是关注于眼下的小利益。

为此,英国经济学家罗伯特·吉芬还专门跳出来呼吁英国政府加大对新兴产业的投资。但是英国政府显然没有采纳这一建议

更换新技术设备需要巨大成本,英国工业家宁愿继续使用蒸汽机等已有设备。英国作为当时最强大的殖民帝国,只需要简单掠夺殖民地经济就足以获得巨大利润,使得英国人对改进生产技术缺乏动力。此时英国科技领域的守旧思想也比较严重,固守已有的科技成果,许多新发明的推广阻力重重,比如电灯,电灯以耀眼的光芒宣告,新的光源将使世界的面貌焕然一新,而在当时的英国,电灯的推广却遭到煤气照明公司的反对,千方百计保护已取得垄断地位的煤气照明。

生产力会反向限制组织关系的发展

纺织业并不是一种“大”工业生产模式,在第一次工业革命期间,英国广泛存在的是大量的乡镇小型企业,这固然是纺织业本身的特点;而在第二次工业革命时期,电气行业、能源行业强调大工业生产和产业链塑造,在客观上需要具有先进管理经验的管理人才,于是美国诞生了诸多管理能力、规划能力和投资眼光都比英国强很多很多的企业家和管理者,其工人得到的投资也比英国多太多了。

1870年时,英国对每个工人的投资比德国高30%,比美国高10%;但到了1900年,英国对工人的投资居然比美国低了90%。

在教育体制方面,英国也开始落后于美国。

在英国完成第一次工业革命尤其是开启大规模对外间接投资后,英国出现了很大一批食利阶层,他们既不需要学习先进资本家的优秀管理经验,也不去学习优秀技工的技术——他们不从事社会生产,仅仅是靠收贷款之类的东西获取巨量财富。进而诞生了一种新的教育模式:绅士教育。

(绅士教育典型的培养了一堆只能端红茶秀优雅的废物,它属于六边形废物,什么都会一点,但什么都不精)

英国的非全日制培训、在职教育传统以及学术精英教育越来越不适应于新技术革命的要求。虽然不断有教育家、工业家和官方调查机构与委员会倡导改革的呼声,但对自由放任信条的迷信使英国政府举棋不定,改革最终归于流产。

在生产模式方面,美国最早诞生了产业链式生产,实现规模效应

这里解释一下规模效应——企业的生产成本包括固定成本和变动成本,混合成本则可以分解为这两种成本,在生产规模扩大后,变动成本同比例增加而固定成本不增加,所以单位产品成本就会下降,企业的销售利润率就会上升。

从苏必利尔湖开采两磅铁石,并运到相距900英里的匹兹堡;开采一磅半煤、制成焦炭并运到匹兹堡;开采半磅石灰,运至匹兹堡;在弗吉尼亚开采少量锰矿,运至匹兹堡——这四磅原料制成一磅钢,对这磅钢,消费者只需支付一分钱。

——安德鲁·卡内基

英国在19世纪最后的20年,其实已经开始全方位落后美国了,从工业产能,到产业政策,到生产组织关系变革,再到国家动员力,可以这么说,美国取代英国霸权只是一个时间问题——而这一切恰恰是因为英国信奉完全自由化的市场经济,缺少了政府对教育、投资的干预,导致国家相对美国走向了衰败。

那么,美国是否有英国这些问题呢?回答是有,你可以把纺织业换成金融业,美国也能串下来。

美国政府的产业政策是偏上头轻下头,大量的资金用于投资白领而不是技术工人和工程师群体;美国的基础建设投资不仅远少于中国,甚至在主要经济体中都是最低的存在;美国今天的国防采购预算,养的是一批没什么创新能力的大型国防承包商,而在过去的冷战70~80年代,这些国防预算支持了一批有创新能力的企业,这些企业开枝散叶,进而创造了民用市场经济的繁荣。

这些不合格的、畸形的产业政策,导致美国今天的制造业环境越来越差,制造业加速流失,去工业化也就不可避免。

很多人过于关注制造业的某些点,制造业这种庞大的产业,需要上中下三股力量齐心协力——

上层,顶尖科研人员培养,

中层,中高端人才,就是大量的熟练的技术工人、工程师、理工科高材生(研究生以下)

下层,广阔的市场,良好的基础设施建设

这些都需要政府的产业政策去合理布局。

美国的产业布局问题出在中层和下层,即中端人才培养和基建投资出了问题,导致制造业环境变得恶劣;这些又反过来推动上层人才和中层人才转行转专业,造成人才流失,形成恶性循环。

中美产业政策规划能力可以说已经拉开差距了,不仅仅是投资力度,更是投资效果、规划内容等等等等

再有军工行业——军费利用效率低。

这里不是腐败那种小问题;大问题是美国今天的军工复合体,和以前的军工企业真的没法比。

冷战时代,美国和苏联的军工体系有一个最大的不同,那就是他是一个半开放体系,鼓励民企、自由资本进入,积极开发研制工作,由政府进行投资,激发整个民间资源。

这一点导致的就是,美国的军工企业、政府企业积累了很强的技术能力,这些技术除了可以用于国防军队建设,还能被迅速转化为民用科技,创造惊人的财富。以阿波罗计划为例,这个计划投入产出比达到了惊人的1:14。就是这样的良性循环,能推动美国变得更强。

但苏联不是这样;苏联军工体系确实强大,但这是高投入没产出的一个体系,军工复合体膨胀的厉害,但是只吃预算产出一堆坦克飞机——苏联后期民用产品短缺时,坦克能当汽车开吗?炮弹能当面包吃吗?谁能顶住一个烧钱的无底洞啊?有石油也不带这么玩的。

但是回到David P. Goldman的那个结论,今天的美国国防承包商的创新生产科研能力严重落后于30年前的军工企业,吃预算倒是很积极,这导致的是美国的军事开支不断增长,但投资效率却大幅降低;这里面既有制造业衰落导致具有创新活力的中小企业破产转移;又有军工复合体的暗中阻挠。

市场经济并非万能,经济就像一只小鸟,你不能绑住她的翅膀不让她飞,但也不能让她乱飞,那就飞跑了,而是要造一个鸟笼,让她在鸟笼里面飞。

“搞活经济是在计划指导下搞活,不是离开计划的指导搞活。这就像鸟和笼子的关系一样,鸟不能捏在手里,捏在手里会死,要让它飞,但只能让它在笼子里飞。没有笼子,它就飞跑了。如果说鸟是搞活经济的话,那末,笼子就是国家计划。”