形势严峻!

我理解大局要搞预期管理,但我们上网冲浪,又不是来接受管理的,而是来看“实在话”的,不是么?

实事求是地说:

第一,经济危机真正的信号,就是失业!

提到经济危机,你大概率会想到大萧条、饥饿、战争。

不对啊,那只是它最极端的表现形式。

其实大规模失业,才是经济危机的本质,用术语讲,是劳动力供给过剩。

有没有觉得很奇怪——劳动力怎么会过剩?难道不是多多益善?

粮食会过剩,这很好理解,比如你吃5个馒头就饱了,那第6个就是过剩。

但劳动力不是这个逻辑啊,

假如你只需要5个人蒸馒头,那么第6个人可以去倒马桶、抬轿子,或者吹拉弹唱……

无论怎么发挥想象力,劳动力都不应该过剩,因为社会始终需要更多的人来创造价值。

而且我们所现在担心的人口危机,不就是担心劳动力人口的减少,发生养老危机么?

不该发生的事,却发生了——这就是经济危机的真实面目。

比如一边是卖不出去要倒掉的牛奶,另一边是饥肠辘辘的人群;

一边是35岁失业和毕业即失业的待业青年,另一边是延迟退休和996卷命。

经济危机就是一边供给过剩,另一边又需求不足。

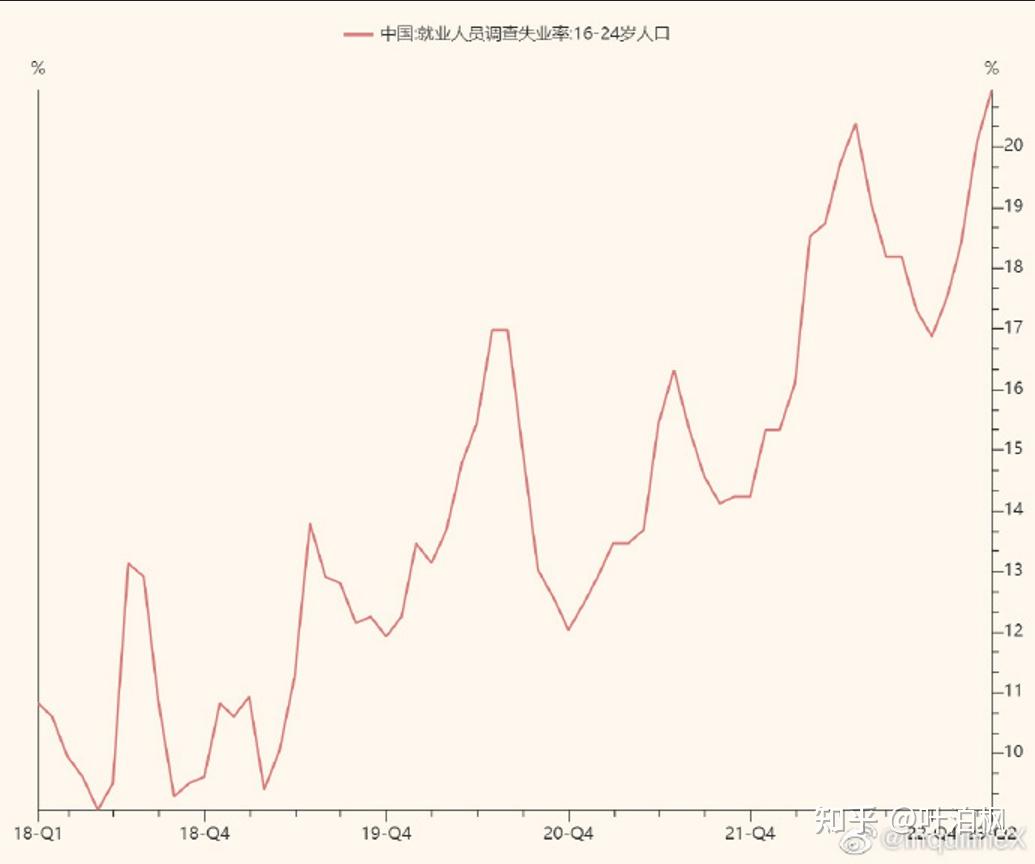

第二,先从历史数据,纵向看失业问题:

2019年全年,我们的城镇调查失业率,是在5.1%~5.3%之间。

2023年4月,这一数据为5.2%,

请问大家的感受跟当年一样?

再从各国数据,横向看青年失业率:

这还没到7月大学生离校高峰呢……

第三,怎么办?哪些政策有效?如何定向帮扶?

前面讲过,失业这个事,虽然司空见惯,但我们心里要有数——它就是不应该发生的事,劳动力就不应该过剩。

失业既是国家效率的损失,也是经济结构失衡所制造出来的危机。

如果看不到经济结构的问题,那阿所谓的定向帮扶,就只是个安慰剂。

解决失业,特别是大学生人群的失业问题,很多人都知道,要产业升级!

但怎么升级?

砸钱就行的话,那疫苗、芯片、GPT早该出来了。

为了说明怎么升级的问题,我要讲三个故事。

第一个故事:

大V“九边”讲过硅谷的例子,很适合用在这里。

你网上随便一搜,能看到很多描述硅谷发展的纪录片,基本都会从晶体管之父肖克利讲起,再到“八叛徒”出走,成立仙童公司,然后这些人又分家,分别成立AMD、英特尔……

崛起的过程不是重点,原因才是。

有人说,原因是人才+资金。

没这么简单。

因为技术突破最难的,其实是“方向”问题。

具体的说,就是你根本不知道往哪使劲是对的,力气再大也没用。

所以“集中力量办大事”的本领,在这儿是无效技能。

那怎么搞定“方向”呢?

答案是四面出击,瞎跑、随机、广撒网。

比如《三体》中,智子是怎么锁死地球科技的?干扰粒子对撞机的结果,对吧?

粒子对撞机就是让粒子瞎跑,然后看哪个方向有突破的可能。

但智子能让它们一会儿排成个“人”字,一会儿又排成个“一”字——失去了随机性,实验结果就失去了意义。

又比如《黑客帝国》中,墨菲觉醒程度太低,在他的认知里,人类的真相,是机器人的 “生物电池”。

但从“建筑师”和男主对话中,我们可以发现,人类对于机器来说,是进化之源。

因为机器人是程序思维,讲逻辑,绝对理性,它的任何行动都是精确计算的结果,那么它的进化方向就是线性的,是单一的。

然而人类不是这样,人类的行为充满不确定性。

通俗地说,就是啥人都有,啥都干得出来,充满了不可预知的随机性。

就像自然界的进化,也是先随机发生基因突变,然后“物竞天择,适者生存”,从一轮又一轮的竞争淘汰赛里杀出来。

“瞎跑”、“随机”、“多点突破”,听上去好像很盲目,但其实这才是文明进化最快的路径。

集中力量,反而意味着其他方向失能,一旦搞错方向,就完犊子。

而且大概率会搞错——即使是全球最聪明的科学家聚在一起,也计算不出70年后的生活会是个什么样子。

就像70年前的科学家,也绝想不到今天我们对电子产品是如此依赖。

70年前,美国国防部造出了世界第一台计算机,但没人知道怎么推广使用。

于是他们选择放开技术,让众多科学家一起研究,谁搞对方向,就算谁的,肖克利的实验室,就是其中之一。

肖克利这个人,是得过诺贝尔的学术大拿,但也只对学术感兴趣,所以他确定的研发路线是高规格+高逼格。

商业推广?

推个屁!

然而给肖克利打工的“八叛徒”(包括 “摩尔定律”中的摩尔)却认为,应该往实用且低成本的方向走——要是家家户户都用上计算机,不就赚翻了?

然后他们就离开了。

肖克利对此非常生气,甚至放狠话要让他们混不下去,“叛徒”就是这么叫出来的,但没人鸟他,尽管他是学术权威。

这个故事还有很多细节,就不展开了,反正结果大家都知道了——“八叛徒”不仅获得了天量财富,对人类社会的贡献也远超老东家。

这个故事告诉我们两条对产业升级至关重要的道理:

1)自由的大脑,不惧对权威的挑战,很重要。

否则就没有“八叛徒”,只有“八听话人”。

这既需要思想解放,也需要自由宽松的学术氛围和自下而上的制度建设。

如果一个领域充斥着学阀和“近亲繁殖”,那要么老人限制打压新人,要么新人奉承讨好老人。

这种氛围,啥都搞不出来。

而且通常来说,一颗自由的灵魂,也会反感学阀氛围和圈子氛围,我对此就深有感触。

我曾在某著名大厂上过很小一段时间的班,

我一看那状况——官僚主义和形式主义深入骨髓,觉得多待一刻,都是对自己的不尊重,果断逃了。

那些顶级人才更是如此,人家选择多,必然会选一个限制少,可以充分自我实现的地方。

2)前面说“四面出击”很重要,但你有没有考虑过,他们为什么愿意四面出击?

因为利益巨大,一旦搞对了方向,功名利禄滚滚而来。

所以产业升级,必须是利益驱动的。

也正因为它背后蕴藏着巨大的获利空间,各种风险资金,才会闻着味儿前来,进一步加速研发和应用的进程。

那么问题又来了——获利空间从哪儿来?

你造出东西来,大家都买得起,还愿意买,多多地买,你才能赚到钱,对不对?

你赚到了钱,就有动力继续投入研发,迭代产品,对不对?

想象一下,在一个简化的经济模型中,假设你是唯一的富人,除你以外的其他所有人,都是背负30年长期债务的打工人,

他们每天哼哧哼哧工作,赚到的钱,除了必要的刚需消费,都要用来还债。

作为首富的你,有意愿升级产品么?

肯定没有嘛,升级了卖给谁呢?

也就是说,产业升级,必须依赖于一个潜力巨大的消费市场!

只有将新技术新产品投入到消费循环中,企业才能获得充足的商业利润和风险资金,天才们才会为了赢得市场,而一代又一代地更新技术。

正是美国庞大的中产阶级,提供了这样的消费终端,才使得硅谷制造的芯片,一步步从游戏机(你没看错,就是我们小时候玩过的“小霸王”,因为成本够低,能进入消费循环),不断迭代成今天这个样子。

某些精英主义者认为,像产业升级这样的大棋局,是国家产业基金和少数顶级大脑在执子,跟普通消费者没有关系。

错!

大错特错!

再讲第二个故事

提起福特,大家会立刻想到两样东西,第一个是万恶的流水线,第二个可能才是汽车。

但这些并不是福特公司的全部,

学术界一直有种观点,认为是福特主义拯救了资本主义。

理由是上世纪二十年代,是福特率先给工人涨工资,并落实5天8小时工作制,而且他还是成功缔造“内循环”的第一人。

是不是觉得他很有良心?

千万别,良心这玩意,不是一个合格资本家该有的东西。

福特之所以这么干,是出于极致的商业理性。

他引进流水线,扩大了产量,但紧随而来的问题是——如果他的员工都买不起福特轿车,那还有多少人能买得起呢?扩大产量的意义何在?

于是他大幅提高工人工资,翻倍涨,甚至掀起了一轮行业内卷,目的就是要让打工人们拥有充足的购买力。

但光买得起还不够,因为如果买了就是停着吃灰,大家还是不会买。

什么是有效需求?

老王想在工作的城市拥有一套房子,这叫需求。

但他只买得起鹤岗的,这叫实际购买力。

即使他买了鹤岗的房,也不能住进去,还得交物业费、取暖费……这叫无购买意愿。

所以有效需求=需求+实际购买力+购买意愿。

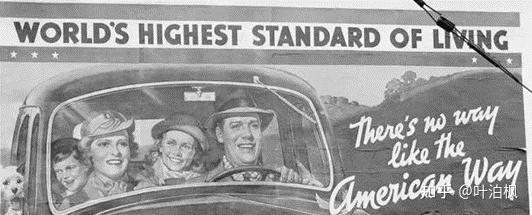

福特认为,如果让工人一直996,那他哪有时间开车呢?

所以福特不仅给工人涨工资,还增加假期,这样他们就可以开着自己造的汽车,载着全家,去旅行度假。

所以福特主义的内核,并不是流水线,而是让自己的工人,有能力也有意愿购买自己的产品。

为什么说福特主义挽救了资本主义?

因为在这之前的资本主义世界,搞的都是“对内压榨,对外倾销”那一套。

比如带英,别看它工业革命之后,到处抢底盘搞殖民,牛逼轰轰,但英国本土的工人也同样活得不如牛马。

马克思在《资本论》中描述过英国工人福利缺失,童工滥用的惨状,工厂主为了降低成本,甚至只招童工而让成年人失业,结果很多家庭竟要靠孩子来养活。

本土工人是这样的处境,必然无力消费自己的产品,就势必要搞对外倾销,你不同意,就大炮来轰。

所以一战二战,本质上是“对内压榨,对外倾销”的经济模式循环到最后,一定会出现的局面。

因为我产能过剩,所以要摧毁你的产能,并占领你的市场,我的产业资本才能存活。

巧了,你也是这么想的。

咋俩眼神一交汇,就知道对方都是这么想的,于是先下手为强……

但福特主义构建起了一条截然不同的“内循环”路线——国内工人生产,国内工人消费。

前提是,增加工人收入,提高工人福利和假期,加强消费意愿。

以

上,如果把硅谷和美国工业崛起的历史,浓缩起来看,你会发现,所谓的产业升级,其实是构建起了一个良性的“科技-市场”循环——自由地大脑➜ 技术突破➜ 市场获利➜ 再突破,再获利……

现在知道共同富裕和内循环的真正目标了吧?

它们和产业升级是一体的,没有共同富裕,没有内循环,就没有产业升级。

此处以美国为例,并不是夸美国,而是把它当过河要摸的石头。

美国社会非常撕裂,底层反智,枪支毒品泛滥,是真;

但从硅谷和华尔街流出的科技创新和金融创新,塑造了21世纪的人类生活,也是真。

前者是需要我们去批判的,后者则是需要我们去“摸着过河”的,一码归一码。

现在网上出现了一个很不好的风气,说美国,就只能说衰落、药丸,不能说学习、追赶,这正是美国精英最想看到的样子。

作为竞争对手,他们特别清楚,这种盲目的民粹主义会使人蒙蔽心智,从而错误决策。

兵法讲,敌人越希望你干什么,你就越不能干。

《三体》讲,弱小不是生存的敌人,傲慢才是。

上世纪70-80年代,美国比现在还要“衰弱”得多,越战打得一塌糊涂,经济陷入滞胀危机,年轻人迷茫叛逆……

那时的苏联媒体就天天宣传美国药丸。

苏联的基础科研和工业能力都很强,不然也不会搞出那么多变态的武器,但为什么还是在科技上跟美国拉开了代差呢?

因为苏联走的是自上而下的规划路线,高层选题、立项,挑一个带头人,给他绝对权威……

这就无法形成 “四面出击”的效果,一旦带头人压错方向,越是加大投入,越积重难返。

另一个问题是苏联的工业是去市场化的,不管搞出什么垃圾,都会由政府买单,所以既缺乏对失败的敬畏,也缺乏利益驱动。

最重要的,是缺少市场反馈对科研成果的检验和校正,很多时候,他们不知道方向对不对,可能一开始就错了,直到海湾战争开打,装备苏式武器号称世界第四的伊拉克军队,被美军秒成渣,才幡然醒悟。

所以苏联恰好是产业升级的反例:

1)搞自上而下的规划,试错成本不是巨大,而是万劫不复,因为错了也没法回头,领导怎么可能会错?

2)官僚学阀遍地,迫使大量顶级大脑出走。

谷歌创始人谢尔盖的父亲,原本是苏联的数学家,最主要的工作就是骂美国,专门计算苏联人生活水平比美国高,比如苏联人的幸福感比美国人高出19.7%什么的,后来自己带着儿子跑到了美国。

3)缺乏消费市场的正反馈,既无法对产业升级形成利益驱动,也无法使科技成果朝正确的方向持续迭代。

所以硅谷为什么能够高科技产业云集?

表面看,是人才和资金都往美国跑。

实际是:

1)自由的学术氛围,吸引了全世界的高端人才。

2)健全的法制建设,吸引了全球资金。因为金融资本天生依赖秩序,一个依法运转的社会,意味着强烈的确定性和安全感。

3)拥有庞大的消费中产,和人才、资金一起,共同构成了一个良性的商业循环,使新技术不断涌现和升级。

第三个故事

我们也有很成功的产业升级经验,在互联网和软件行业!

所以大家才扎堆去互联网大厂寻求高薪、高技术岗位,因为他们确实有东西。

但现在互联网大厂也在裁员,原因是什么呢?

因为他们的探索和升级节奏,暂停了。

用任正非的话讲,就是“不讲故事,讲现实”,“不抓规模,抓现金流”。

我在本专栏的第四节《关于投资买房:买在哪?何时买?什么城市值得买?》中提起过,互联网过去的发展模式,是资本型增长,也就是烧钱扩张,赚估值上涨产生的资本差。

在开始抢地盘之前,他们也同样面临“方向”的问题,什么样产品能打?什么样的模式耐操?一概不知。

怎么办?

办法就是成立各种各样的项目团队,分散出去,四面出击,谁探出路来,就集中资源攻那一路。

有眉目了,再去资本市场找钱,然后烧钱抢用户。

我们现在熟悉的各种app各种应用,基本都是这么杀出来的。

大厂必须这么干,因为互联网产品的生命周期很短,要是不迭代不创新,不赶紧找到并占领新赛道,很快就会掉队。

把视野再拔高一下,会发现其实整个互联网行业,都是一路用这种“千军竞发”的模式走过来的。

以前团购领域出现过“百团大战”,就相当于四面出击的探路部队。

居民作为消费终端,通过真金白银地“用脚投票”,来闭环他们的升级循环。

而他们受到的激励,则是赢家通吃。

所以在互联网公司,有两个阶段,会产生特别多的高端岗位。

一个是探索阶段。

首先你得有很多个项目组,才能广撒网。

其次每个组都要有人搞调研、开发、测试,还得有人专门去讲故事,拿资源……这些工作都是灵活的,非标准化的高端工作。

另一个是扩张阶段。

这很好理解,你每多开一家分公司,在市场上就会多出来一系列的工作,从员工视角看,就是有升职加薪的机会,从毕业生视角看,就是offer多多。

但搞过软件的人都知道,那玩意儿一旦稳定运转,它只需要少量的人去维护即可。

现在老板说“不想听故事”了,意思是说——不要搞探索了。

老板说“要抓现金流,不要抓规模”,意思是说——不要搞扩张了,不盈利的部门通通关掉。

发现没,真正躺平的,其实是这些大厂的老板们。

互联网大厂越卷,年轻人的就业机会就越多,反之,他们越躺平,年轻人就越内卷。

所以要反垄断,要让市场充分竞争起来,这样谁都不敢停止探索的步伐。

现在我们可以回过头,去回答产业升级什么难的问题了。

难在哪里呢?

1)难在人力资源充沛这个事,是红利也是诅咒。

我曾在知乎上回答过“李约瑟之问”——为什么工业革命没有发生在古代中国?

其中一个很重要的原因就是人太多。

任何需求,直接填人就行了,运河上的粮船靠人力去拉都比搞蒸汽机便宜。

大猛子的视频在网上火了之后,又接连出现很多“劝退一个土木,胜造七级浮屠”的视频。

有人忧心忡忡地说:“工地建设怎么办?”

有网友回复:“只有年轻人都不去工地,工地才有救。”

这句话放到这里也合适,制造业怎么办?

只有年轻人都不进厂,制造业才有救。

因为工业革命的前奏——机械替代,就源自人力短缺。

2)难在国人的消费能力极低。

我们还有9亿人月收入在2k以下,而且房地产也大量消耗了居民的消费潜力,把当下的和未来的口袋都掏空了。

居民没有钱去升级需求,形成商业循环,企业也就只能打价格战、抢市场,而无心升级产品。

3)难在需要思想解放、法制建设、深化市场改革、共同富裕、反垄断……总之是整个社会的软实力都要全方位地提升!

这些都是政策层面需要去“治本”的病根所在!

以上内容节选自盐选专栏文章: