真相会让人大跌眼镜。猛禽1/2/3的迭代快,是因为他掩藏了发动机可靠性极差的真相,动力部分盲目推高,发动机重量转移到发动机舱。最后获得了博眼球的发动机先进数据,最后用来忽悠广大不知名的航天小白和空叉粉。

早上无意中在油管中刷到下面的叉粉视频,无意中解开了猛禽高推重比的真相。

真相就是,发动机极限减重,试验过程大量注水,动力系统严重不可靠,发动机随时有爆炸风险,加上地面发射设施简陋,为了避免重蹈N1的惨剧,马斯克领导的空叉,给每台发动机都配置了坚固的护罩,防止单机爆炸影响周边发动机。解读放后,先上视频图片。

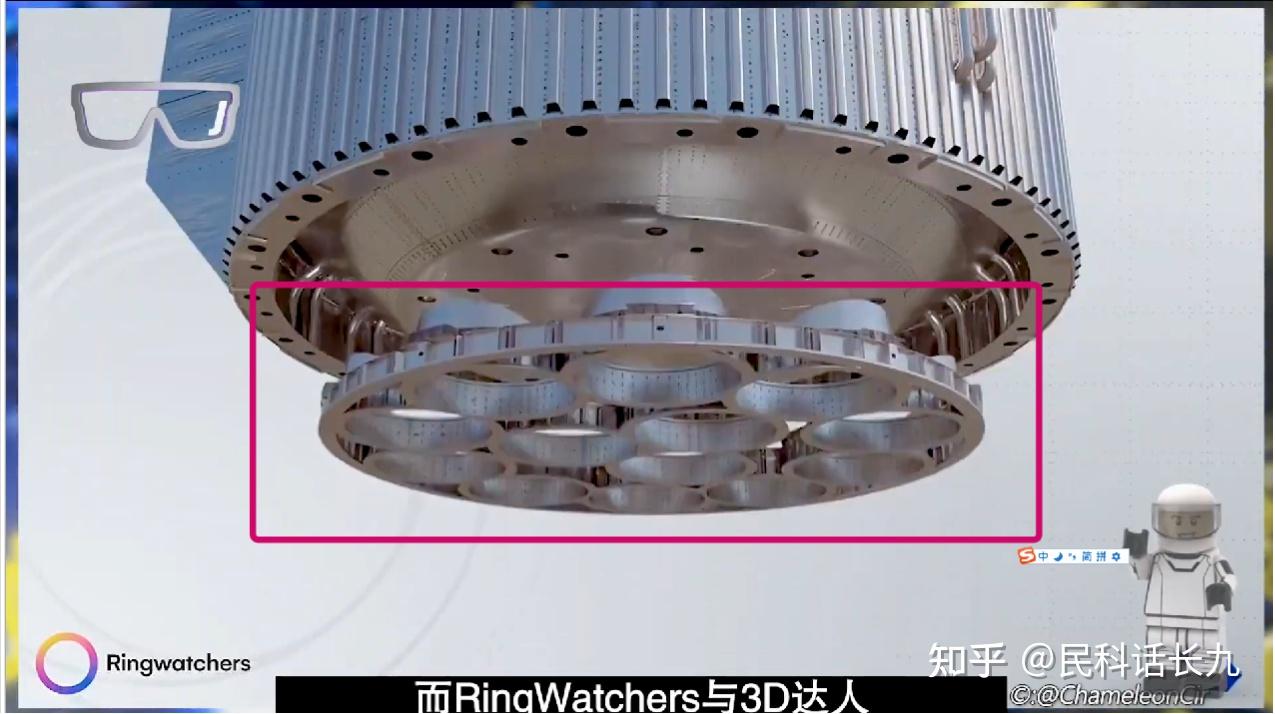

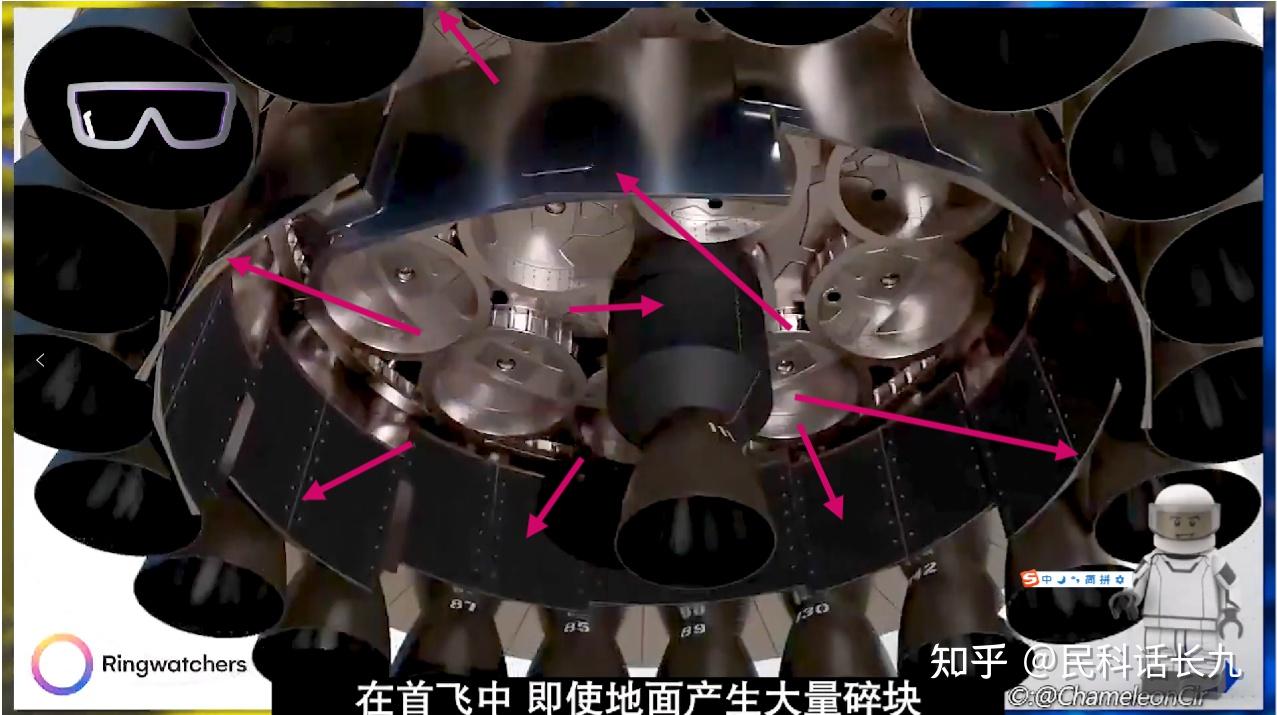

上图是在SH超重火箭的矢量控制底座(上面那个大圆盘是可以动的,由两个大液压装置驱动)上安装隔舱的上护套,注意孔洞

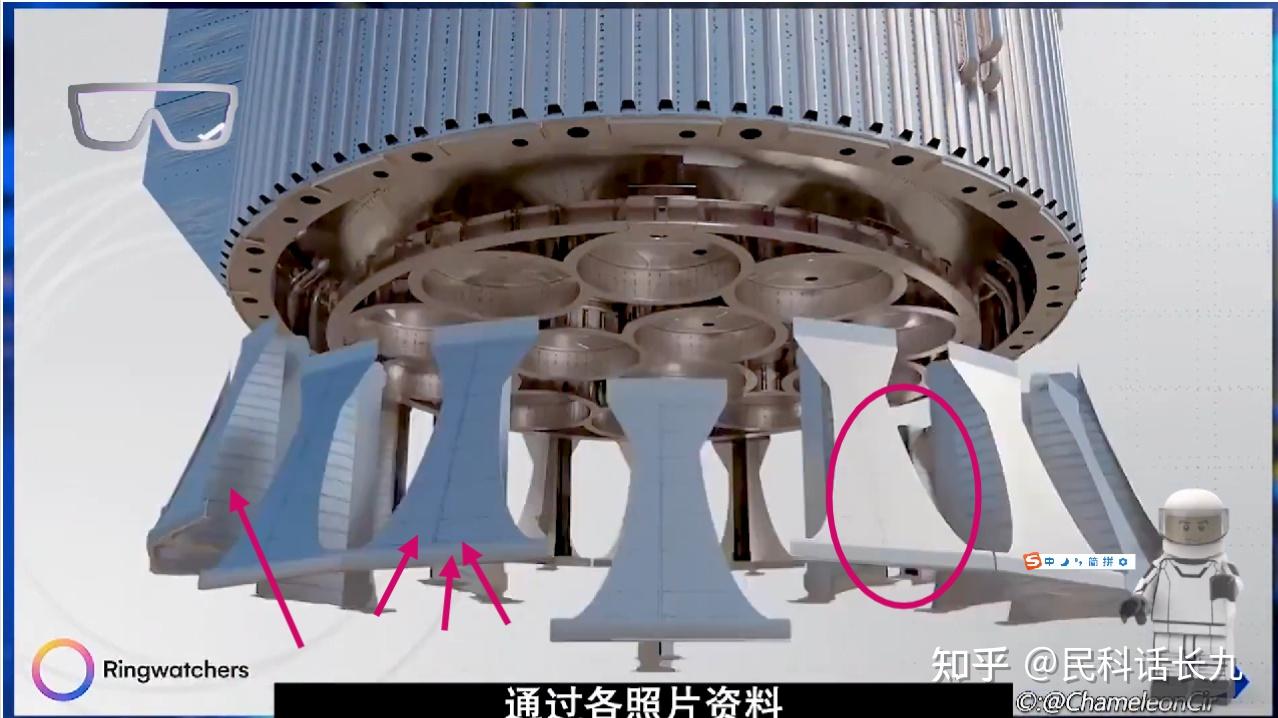

这是安装外圈的发动机隔舱版,从底面看是T型的。

这是外圈固定发动机的下护套

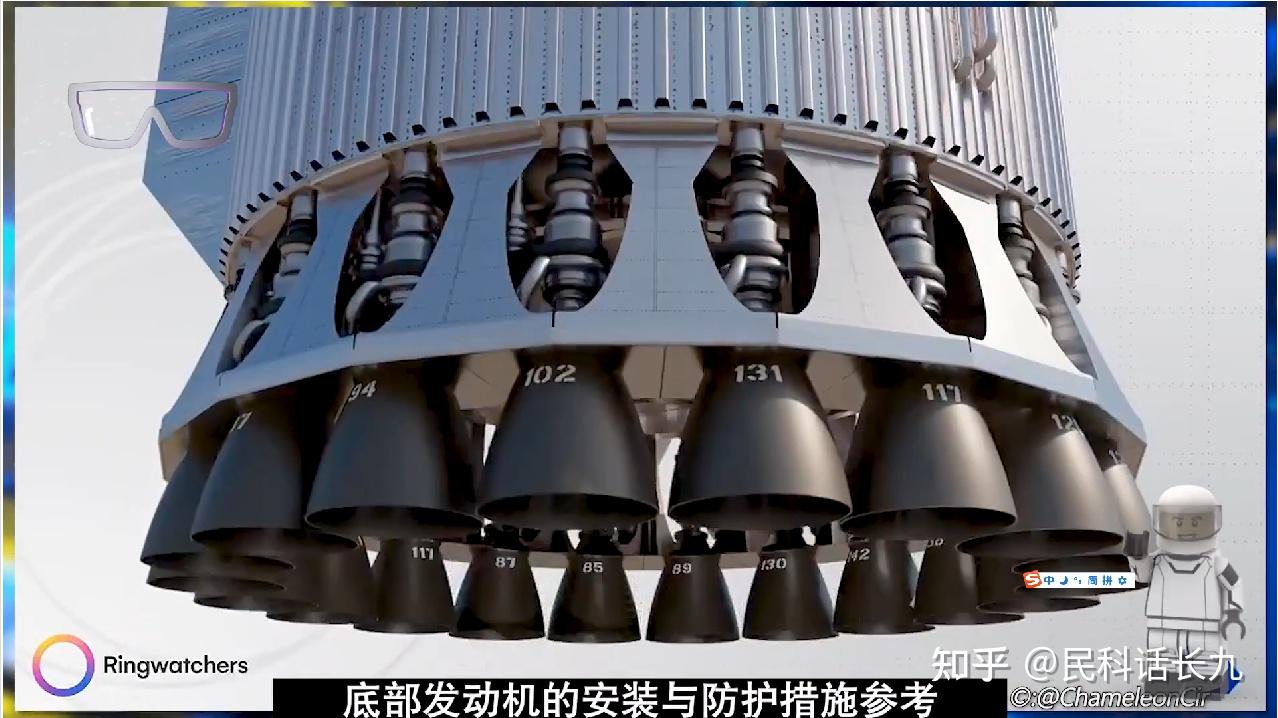

外圈发动机的安装

外圈发动机装好后

外圈发动机的外护套

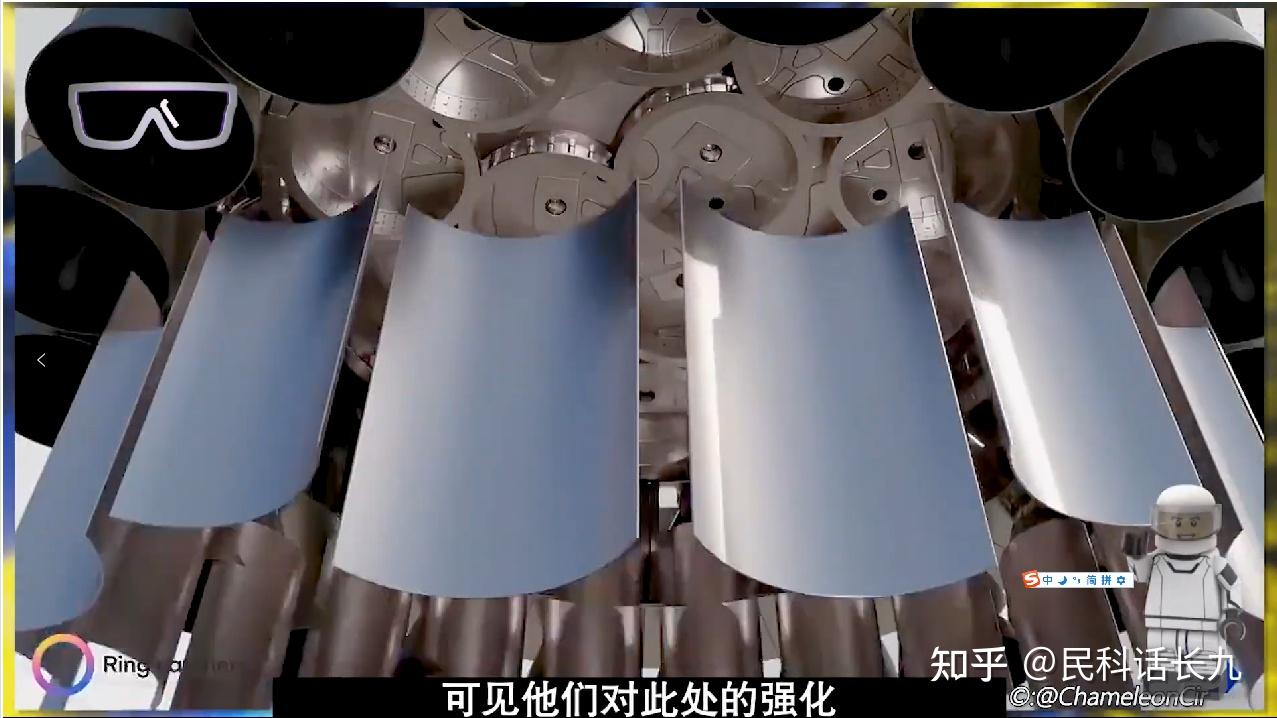

外圈发动机的内护套。主要关键点,这是外圈的发动机的护套,还有一个内圈发动机的基座的护套。第三圈和第二圈发动机中间是3层防护!!!

内圈发动机底部护罩

内圈发动机安装,注意两个燃料通孔

内圈发动机护套分上下两部分,这是上护套,估计为了检修才设计成这样

内圈发动机护套分上下两部分,这是下护套,估计为了检修才设计成这样

内圈发动机安装效果

注意第二圈发动机和第三圈发动机之间还有一圈隔板,应该是内部矢量推力基座的围挡。

安装内圈的发动机

内圈12台发动机完全安装图

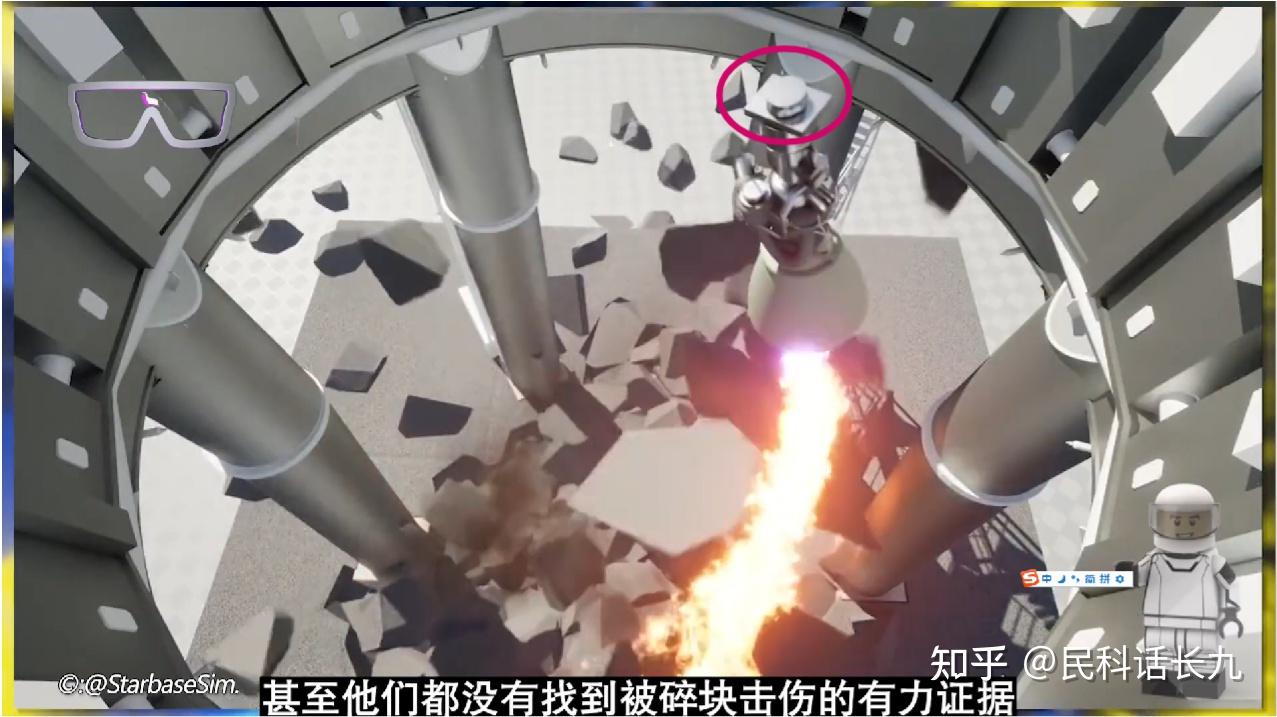

看到这里,不知道大家明白没有,为啥星舰首飞失败,NSF第一时间就判断被地面物贱起物砸伤的可能性极小。马斯克一周后也老老实实承认,没有证据说明发动机首飞关机问题,就是外来物损坏的。因为就不可能!

空叉马斯克决策搞那个超简陋的发射架的第一天起,他们就知道可能会有被发射架溅起物损坏(虽然可能性很小,因为是有高速燃气流冲刷),所以一开始他们就对火箭底部做了严密的防护。让发动机不可能被破坏。看到隔舱的设计,其实非常明确,空叉是非常清楚发动机有爆炸风险的(参考苏联N1火箭)。空叉星舰,一开始就试图隔离故障,特别是隔离爆炸!!!才会这么设计发动机隔舱!

- 发动机被严密的高防爆材料包裹

- 第二圈和第三圈发动机之间还有额外多加了一层钢板防爆

为什么说是隔离爆炸而不是碎石呢,因为碎石最多做底部的防护即可,没必要台台发动机之间还要做隔离!!!

思之极恐!!!猛禽系列发动机可靠性到底多少问题!!!为什么初期就彻底考虑这么厚的隔舱防护?!!仔细思索,马斯克对30s发动机爆炸破坏隔板的背后的惊讶。也就是说爆炸的威力超过空叉早先的预估!!!隔舱防护是无效的或者低效,存在失能的(可能首飞中更多的发动机爆炸了,但没有影响其他发动机!)

注意,空叉内圈每台发动机之间,至少2层防护,内圈到外圈是3层,薄弱的是外圈两台发动机之间,只有一层保护!所以外圈一炸就2台都出问题,内圈最后中间3台中2台出问题了!

空叉的猛禽数据是很漂亮!但是背后呢?笔者常说一句话,上帝为你开了一扇窗,很可能就会给你关上一扇门!仔细想想,空叉猛禽的靓丽数据背后是有严重问题的。他的发动机是可靠性严重不足的!

猛禽的靓丽数据,一个是高室压,一个是高推重比。

很多人不知道高室压的问题,首先,猛禽是全流量补燃机(又叫分级燃烧),全流量补燃机有一个特点,就是和一般补燃机比,泵系的密封问题可以大大简化!因为漏出的燃料可以回流到燃料泵和预燃室燃烧室循环中,燃料没有任何浪费,所以他才天生性能高。由于泵系不需要考虑高压下的密封问题,所以实际上他提高室压是远远比一般补燃机容易的。他的难度是数学上对发动机流量和燃烧的控制和判断,如何保证稳定燃烧。YF100补燃发动机,全机工作相关的方程涉及3000多个,在改深变推型号中,全部需要重新调整优化。所以全流量发动机,对于现代技术而言,更多的是算法的优化改进(和SSME的年代比,IT硬件的优势太大)

所以猛禽提高室压比较容易做到,但是代价就是泵系能不能扛住。而泵系为了维持高压(比发动机的燃烧室室压大多了,一般是近1倍),必须持续高转。而高速转动,需要高温高压和特种材料的轴承系统和滑油系统。而且不能过于振动或者是遇到较大冲击波。这种振动或冲击波会破坏泵系的动平衡,在高速高压下,相关材料是偏软很容易出问题的。然后很容易触发破坏性结果。

最近几天很热的猛禽发动机3的试验,很可能是刻意对高压下猛禽2发动机极限测试,因为测试团队(包括马斯克)很意外竟然坚持的比预计的久,说明他们大概率没计划关机,是发动机点到爆炸为止。而笔者上传的视频中,也承认这次测试发动机是爆炸结果。

所以笔者有点怀疑,这真是猛禽3发动机吗?还是空叉最近的压力很大,马斯克故意放个利好消息,炸个猛禽2。编个创新进展的故事,稳定外部局面?

很多人可能并不知道,星舰首飞的失败,而且是惨败(这里不解释,笔者其他文章里说了)。对美国国家计划的阿尔忒弥斯登月计划影响多大。空叉有个时间表,大约在执行阿尔忒弥斯3计划之前,需要用2年多,完成从星舰首飞,到油舰加油(千吨级低温燃料),到月球无人降落和复飞的演示。

现在在国外航天专业圈里,空叉这个时间表被称为地狱级灾难性的。基本没人认为能完成,包括NASA在内。而NASA已经启动备用计划(HLS的选项P,排除空叉参与),拟计划2028年登月。

按空叉给的时间表和NASA认可的计划(国外专业圈小规模传播的只言片语)

- 空叉应该在22年初首飞,在原定计划24年底之前执行阿尔忒弥斯3(现在基本推后1年)

- 空叉必须完成天基千吨级低温加注验证,这个实际上历史上没人干过,目前NASA的空间加注是一次不到10吨级,还是常温空间可储存燃料,低温燃料有空间蒸发问题。星舰之前没有计划。

- 空叉天基低温加注需要专门的储油船,现在还不知道在哪。年初有个60m高度不带翅膀的星舰二级,不知道是不是储油船

- 空叉星舰HLS提交的方案是16发登月,三种形式。为什么16发,是因为加注的油库船必须满油做备份。所以实际加注每条船7发补给。其中7发中1-1.5发燃料应对蒸发问题。一天蒸发燃料至少1吨一船。加注周期半年以上(目前最多1月1发星舰)。

- 空叉星舰HLS必须完成一次无人演示并成功,才能参与阿尔忒弥斯3,否则阿尔忒弥斯3只环月不着陆。而无人演示就是16次发射(1年多周期)并取得成功,首飞成功,载人至少2.8年后了。问题是现在首飞问题更大!

所以,马斯克急需一个好消息,对冲阿尔忒弥斯计划的负面传闻。

另外从上图/视频可知,空叉猛禽发动机的靓丽数据背后是什么?21年底空叉废掉100多台猛禽1发动机转产猛禽2发动机。并且不惜逼走猛禽的前研发高管。说白了,马斯克玩了一手障眼法。他把发动机上可靠性省出来的重量,翻倍加到箭体重量上了。光这么多发动机隔舱设计,一级至少增加50吨质量。

其实,笔者一直就很奇怪,星舰首飞,空叉官方的直播播报,就说了这是5000吨的起飞重量,装了4500吨燃料(从首飞燃料霜线,可以看出不假)。问题是星舰载荷舱,一直没载荷,而且发射前几周就焊死舱门。这事NSF上一直有人盯着研究。所以100%确认没有100-150吨载荷。

而这样一发星舰,首飞没载荷,还是亚轨道飞行(不完全入轨),两级火箭干质量是500吨(设计指标是260-280吨),也就是超重了200吨以上。

有心的人,应该注意到星舰箭体减重的新闻,在2021年炒过一次后,就没人提了。实际上星舰箭体一直没减重,马斯克一直说困难重重,然后就不提了。

猛禽发动机的指标很靓丽,特别是推重比极高,比如推重比有134~155~170的各种传闻。很多叉粉,动不动就说猛禽发动机NB,性能吊打其他发动机。

这里笔者说一下,由于装机对象不同,发动机的自重标准各家有统计差异。比如国内的发动机自重,基本都含有发动机架和发动机转向偏航的万向节等重量。而可以明确告知叉粉,空叉的猛禽发动机不需要这两个部件。因为这两个部件是自身具有360度摆动的发动机才会具备。而猛禽专用于星舰发动机,而且大部分发动机都是固定式,所以不需要机架和万向节设计。而这两个部件,在重型发动机上(200T推力),每个都是几百KG甚至上吨的重量(YF130级别)。

星舰的姿态控制,是第二和第一圈的12台发动机,固定在一个可动基座上,而这个可动基座才是通过液压或未来的电机动作。所以自己不需要万向节以及支架系统,所以光这两个部件,以及配套万向节的高压高流量的燃料或燃气管路(分泵前和泵后两类),就能省大几百kg的重量。这才是猛禽发动机减重的关键。

其实看完前面的图,猛禽是在支架和万向节上每台省了几百kg,但是那个巨大5-6米直径的姿态基座底盘,加上巨大的液压设备和管路部署,实际分摊到每台发动机上的重量,肯定不止减掉的那大几百KG。这才是箭体超重的原因。

而猛禽发动机极限减重,获得了靓丽的推重比数据,但星舰一级动力采用单发独立隔离的设计。发动机减的重量,实际以数倍的代价,加到发动机/箭体的隔舱系统中了。这种营销游戏,不知道马斯克打算玩到什么时候。

这是内圈发动机摆动图,注意发动机没有万向节和支架系统

这是内圈发动机摆动图,注意发动机没有万向节和支架系统

所以,猛禽真的减重了吗,他真的高可靠性了吗?笔者看来,现在就是笑话一个。

关于猛禽发动机的可靠性,还有一个例证

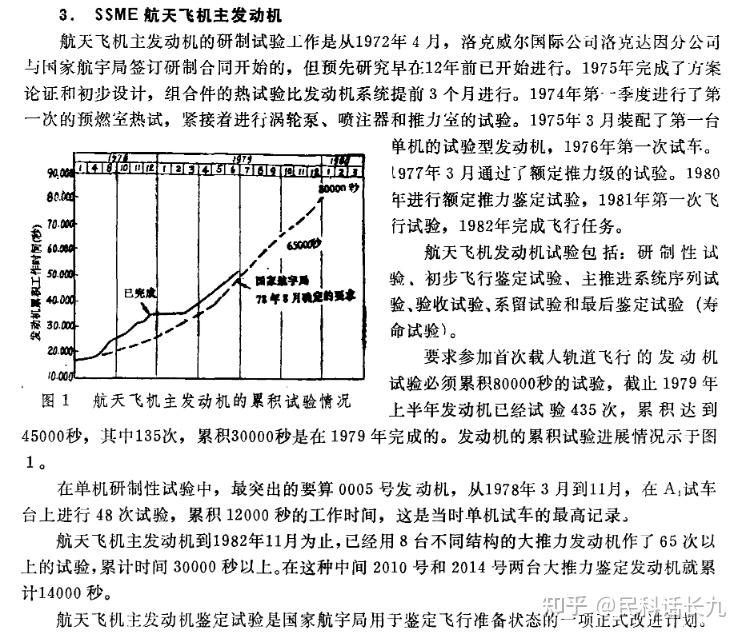

刚好昨天笔者又做了功课,回顾了一下航天飞机的主液体引擎也就是大名鼎鼎的SSME(RS25)研制试验。

下面来源是1989年中国发动机研究机构发表的中文文献。

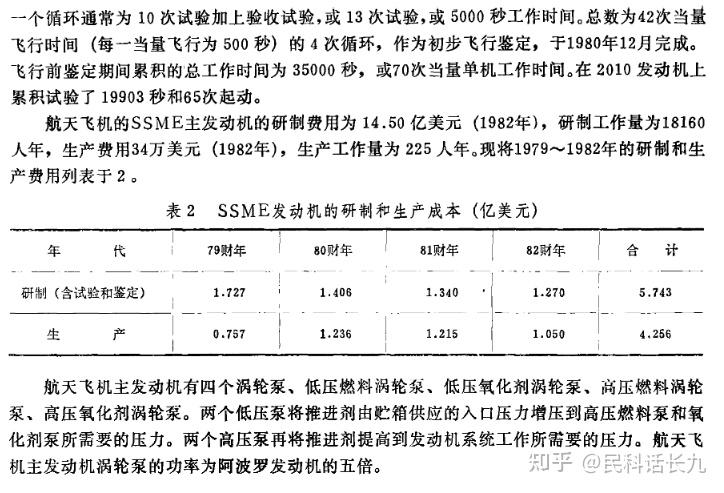

其中重要的是SSME的飞行验收,需要在地面完成80000s的试验。实际首飞之前(无人),在1979年上半年就完成了45000秒,下半年又是近30000秒的计划(见图),实际1979年上半年就是30000秒。而所采用的发动机数量是8台。下图数据中可见平均试验时间在200秒以上。单台累积最高近20000秒的试验时长!

这就是高可靠的复用的SSME传奇的基础,实际上这个发动机,在初期阶段也是问题不断,最后侥幸完成了可靠性调整。成为一代名发!

这里对比一下星舰的猛禽的研发试验,就可笑了。在SN08之前,空叉有个新闻,是累计实现16000s的发动机试验(猛禽1,330多次启动),然后在2021年底,马斯克量产猛禽2发动机之前,还有一次累计发动机试验秒数,大约是30000秒(576次好像)。而此后空叉官方公告还说了试验发动机总数是60台。

大家关注一下数据,SSME在首飞前(1981年之前),最少完成了8万秒的试验,用8台SSME验证的其动力系统可靠性。平均单次试验至少200秒以上(SLS的RS25,首飞前做了多次8分钟级测试,维基百科上RS25词条里每次的时间和结果都有记录,自己去查)。

而空叉在2021年底之前的发动机累计试验,是至少用60台发动机,总计30000秒,平均每台每次点火时间40-50s。平均每台发动机累计试验时间是500s(SSME平均单机是1万秒以上)。而更可笑的地方在于。猛禽1于2021年底关产线,然后所有发动机回收(100多台)并销毁!!!也就是说这30000秒累计的试验,累计了一个寂寞!!!

各位读者,自2021年底到现在,猛禽2已经披露生产了超过360台(仓库都堆满了),足以支撑至少10次的星舰发射。目前因为没地方放,而停产。

这款发动机,在今年2月的静态点火中(仅1次,还不成功,去看看SLS点了多少次!),点火前异常1台,点火后5秒内一台停机,总测试时间15秒,还是半推力!

而现在星舰首飞,这款优秀的发动机,起飞前异常3台,起飞30秒爆炸1台,2分半的时间里,一共至少8-9台发动机彻底关机,处于异常状态的发动机不可统计!

现在已经明确可以排除,是地面水泥块飞溅破坏发动机的可能。所以实际原因就是一个:动力系统不可靠!

我想说,这就是猛禽3年迭代一个版本的真相!

现代发动机,特别是重型发动机,从预研到首飞,至少15-20年周期,看上面SSME的研制(预研1960年,首飞1981年),要知道他的诞生是冷战时代最强工业能力的美国!

空叉首次提出猛禽级别的发动机是2009年,最早是氢氧动力,在2013-2014年之间改为甲烷动力。首次Demo试验记得是2016年(推力160t的demo版猛禽)。然后在2019-2023年的5年左右时间里,居然搞出3个改型,一个比一个生猛,猛禽1更是啥验收都不用,直接量产了100多台就回炉。

其实对比SSME的研发,真正的技术对比,不是当事者自吹自擂,而是需要客观的专业机构,按统一的技术标准,对结果进行评分,以便不出现某些极端数据不均衡的产品。这就和大家厌恶的各种流量粉一样,知识和演技甚至道德一个都没有,只有一付好皮囊。猛禽是不是这类产品,现在还不急着下结论,时间是成长的最好证明,我希望看到的是猛禽脚踏实地的发展,而不是某些为了粉而狂欢的行销行为。

至于最后真的是逆天的科技神力(神话)?还是商人的狡猾的营销套路?大家各取所需,叉粉们自然选择继续神话空叉。正常的科技爱好者,工业党们,大概现在都知道,马斯克的营销手段了吧。

笔者,一个专门针对某些航天爱好者砖家的民科级爱好者。欢迎叉粉继续睬我。

同好,还可以看笔者的其他文章

猛禽V3刚刚达到350巴的室压(269吨推力),猛禽3什么时候蹦出来的?