你怎么看冰川思想库所言:地方基建欠了六十多万亿?

- 210 个点赞 👍

查看全文>>

marbay - 184 个点赞 👍

查看全文>>

很久前是粉红 - 95 个点赞 👍

地方债35万亿、城投债65万亿,加起来得有一百万亿

所以可以看出我们以前的投资强度多可怕,后面搞一次战争,把这些债务全核销掉,破产一批城投,完美。问题最头疼的是已经产生,而没爆发之前,已经明朗化,就不是大问题。就像未婚少女,怀孕6个月,这已经不是大问题了。现在要讨论的是生下来给谁养。

如我我没记错的话之前谈这类债务的华尔街见闻,直接封了一年多。现在就公开了,谁都可以谈论了。

编辑于 2023-01-10 08:49・IP 属地重庆查看全文>>

匿名用户 - 87 个点赞 👍

放在民企身上,就是暴雷了,几百亿的窟窿,还不知道多少人家破人亡,放在国企身上,就可以展期,有人之前就计算过,全国各地的城投债务总额应该在200+万亿才是真实数据。各地政府真的是没钱了,只是没有暴雷。所以提了几年的住房不炒实际上已经废除,各地方政府纷纷取消限制性政策,就是要来拉动土地财政。还有金税4期的上线,同样是为了进一步的提升地方税收。聪明人早就开始准备了,抛售房产,套现股票期权,保存实力。其他普通人千万别投资,房产股市一律不要投,老老实实存钱。未来还可能会好过一点。

发布于 2023-01-04 20:23・IP 属地湖南查看全文>>

皮克蛙蛙 - 69 个点赞 👍

查看全文>>

奶包的大叔 - 54 个点赞 👍

原作这个题目不够严谨:“基建欠了六十多万亿”,应该说的不是基建,而是所有城投背负的债务:

2021年我国城投平台的有息债务余额高达56万亿元。刚过去的2022年,城投债的总规模可能已经达到了65万亿元,中国人人均欠5万。

我不知道65万亿这个数字是从哪里得到的,我在下面的文章中计算过地方gov+中央gov债务的数据,节选如下:

gov债务主要分布在:

- 国债(中央gov);

- 一般债:由一般公共预算收入偿还,用于没有收益的公益性项目;

- 专项债:由(本项目)政府性基金预算收入偿还,用于有一定收益的公益性项目;

- 置换债:代替非政府债券形式的存量债务(相当于隐性债务显性化 + 展期);

- 再融资债:代替政府债券形式存在的债券(相当于展期);

- 由政府收入偿还/担保的企事业单位信贷;

- 由政府收入偿还/担保的城投非标/信贷(银行、委托、信托等)。

其中,城投公司的数据很难统计。首先哪些公司是城投公司就已经很难统计(估计有两千多家),更何况这些公司的贷款数据。一般来说,城投公司的实际控制人为地方政府(或其相关部门),且业务目标是为政府做一些事情(基础设施、土地开发、棚改、交通、公用失业、文旅、国有资本运营等)。那么,能明确统计的债务有哪些呢?以2021年年末为例:

- 地方政府债务余额:304700亿(一般债务:137709亿,专项债:166991亿);

- 国债余额:232697亿;

- 由政府收入偿还/担保的企事业单位贷款:不知道;

- 由政府收入偿还/担保的城投非标/信贷(银行、委托、信托等):不知道。

因此,政府的债务率大概就是:

\frac{国债 + 一般债 + 专项债 + 置换债/再融资债 + 由政府收入偿还担保的企事业单位信贷 + 由政府收入偿还担保的城投信贷}{一般公共预算收入 + 政府性基金预算收入}

把上面的公式拆分为狭义债务和隐性债务两部分:

狭义债务

\frac{国债 + 一般债 + 专项债 + 置换债/再融资债 }{一般公共预算收入 + 政府性基金预算收入} = \frac{304700亿 + 232697亿}{202539亿 + 98024亿} = \frac{537397亿}{300563亿}

隐性债务

\frac{由政府收入偿还担保的事业单位信贷 + 由政府收入偿还担保的城投信贷}{一般公共预算收入 + 政府性基金预算收入} = \frac{x + y}{300563}

这部分债务有多少呢?学者估计应该在30万亿左右(15万亿~50万亿)。就以30万亿计算,假设无隐性债务试点最终在全国范围内完成,就相当于新增30万亿的专项债。

前文说过了,债务的本质是看利息。要看年利息是多少,就需要先知道债券的平均利率是多少:

- 国债:大约3%;

- 地方债:大约3.51%;

再加上隐性债务。由于隐性债务大多来自于信贷,其中不乏信托贷款,平均利率要远高于债券。但即使这样,Gemfield暂且按照地方债的低利率进行计算:

304700亿 * 3.51% + 232697亿 * 3% + 300000亿 * 3.51% = 28205亿。

考虑到这个30万亿有可能是60万亿,考虑到平均利率有可能是5.x%而不是3.x%,每年偿付利息就可能需要4万多亿。中央的部分还好说,关键是地方的债务——它们怎么赚钱来偿还债务呢?主要就是卖地。2022年的市场行情大家也看到了,估计连利息都快要还不起了,结局不敢想象。

发布于 2023-01-04 18:18・IP 属地北京真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

Gemfield - 48 个点赞 👍

查看全文>>

沉钧 - 32 个点赞 👍

查看全文>>

郭怡和 - 6 个点赞 👍

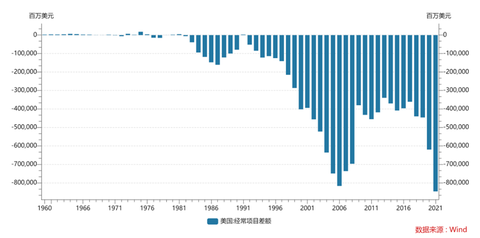

一帮发行规模每年新高,资本净流出每年新高的货你有什么期待呢?其实他们想明白以后少花点钱,现金流层面平衡了的话以前的债务都是小事,但是这么乐观的想法太奢侈了

发布于 2023-01-07 15:10・IP 属地广东查看全文>>

SALADIN - 4 个点赞 👍

又是只提负债不提资产那一套,玩了多少年了还玩这一套无不无聊啊。

以前就是这么玩的把大量公有企业套走了变成自己的第一桶金,现在还想来这一套,能不能换点别的手段玩玩。

你们这么关注这几十万亿的债务,要不私有化,我来接管这几十万亿的债务怎么样。

发布于 2023-01-08 04:22・IP 属地上海查看全文>>

德川家康薛定谔 - 3 个点赞 👍

查看全文>>

匿名用户 - 2 个点赞 👍

按《中国国家资产负债表2020》的说法,2019年的政府总体负债379577亿,总资产1341939亿,地方债8.9万亿,负债占资产的比例我记得不到30%,就算过了两年也不可能暴增。

问题在于很多资产变现能力弱,比如你不可能真的把政府大楼卖了。

不过作者也说了,城投公司的部分隐形债务未计入,应通过债转股的方式暴露实际的杠杆率,指导经济政策和风险的分担。

编辑于 2023-01-08 14:00・IP 属地浙江查看全文>>

linearleaf - 1 个点赞 👍

查看全文>>

过程 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

山上智博 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

匿名用户 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

未定目 - 0 个点赞 👍

有资产抵押的债和无资产抵押的债是不一样的。举个很简单的例子,你买房子银行敢给你上百万贷款,信用卡的消费额度银行敢吗?当然不敢,因为房子作为资产抵押是比较安全的,但消费贷你花完了就没了,消费品折旧率高。地方基建债务对应的是基建资产,那是银行最喜欢的贷款类型,特别是收费高速公路,建成后每天都有现金流进账。地方贷款搞基建,总比贷款拿去发福利要健康得多。有些面子工程确实存在,但总量很小。有些项目暂时没收益,不代表以后就没收益,基础设施的估值眼光要放长远,起码要与折旧期限相匹配。炒这个事儿,转流量是一方面,有人想抄底买债务对应的资产是另一方面。

发布于 2023-01-08 01:35・IP 属地北京查看全文>>

左撇子安 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

匿名用户 - 0 个点赞 👍

无所谓吧,60万亿不是“欠了”,只是负债。

债务只要能还利息就行,利息高就降息搞一波置换,到期再来借新还旧,实在不行搞永续债。债务人债权人都没说过要还钱,你纠结本金干嘛?

全世界政府债务超千亿美元的有一个算一个都没准备还本金,美国一年利息都要出血万亿美刀了,这点钱算啥呀,等600万亿再拿出来说事吧。

发布于 2023-01-08 13:08・IP 属地山西查看全文>>

末缇欧 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

000000000 - 0 个点赞 👍

不确定该数字的真实性。

但从各地基建情况及披露的有限政府负债情况,该数字有较大的参考性。

60万亿是什么概念呢?即便按照遵义城投的标准,不还本,且只按3.5%的利息付息,那么每年仅此一项就需要2.1万亿。

要知道2021年中国的财政收入才20万亿,其中地方财政收入约11.1万亿。就意味着仅基建支出的利息就要占到地方财政收入的20%,除了基建地方还要承担其他利息支出。在各地财政收支已经捉襟见肘的情况,拿出20%多付息。我也不知道这是个什么概念,您自行判断即可。

发布于 2023-01-08 17:13・IP 属地浙江查看全文>>

1984 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

ning jli - 0 个点赞 👍

查看全文>>

匿名用户 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

东耳 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

xiaofeixiong - 0 个点赞 👍

如果是真的资不抵债,那么MMT估计快了。很可能突然来临,就像核酸突然放开一样。

如果还没到资不抵债的地步,那么宣传这个就是其心可诛了。以前东北山西的优质国有资产,是怎么落入个人口袋的?不就是到处嚷嚷你这工厂不值钱,然后转手就三毛一斤卖给了个人吗?

发布于 2023-01-09 01:44・IP 属地广东查看全文>>

轻舟已过万重山 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

clouday - 0 个点赞 👍

说了多少遍,内债不是债,是财富的转移。

原计划是财富转移一段时间,然后在那里钱生钱,然后再把本金利息转移回来,这是一种循环。但现在的问题不是本金利息转移回来受阻,是钱生钱这个环节就不成立,至少没有生那么多钱。

本来如果正负反馈正常的系统,这个债务规模早该进入二阶导数下降了,但是由于博弈的存在,对于博弈者而言,债务越来越大符合各方利益,导致了目前的结果。不过,内债都是局部阵痛,只要自己不是局部就问题不大。

发布于 2023-01-09 15:12・IP 属地海南查看全文>>

walle - 0 个点赞 👍

查看全文>>

等风的光景 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

hu jeff