一年不见伪史人又出来作妖了。我就动动手指随便找两篇文献吧,倒不是指望伪史人会看,而是让非相关专业人士不至于被暴论迷惑,也顺便给我自己以及一直关注我的读者学到点知识的机会。

古代的粮食储存一直是分为1. 各户单独存储;2. 社区集中存储;3. 地区集中存储这三环的,更高级别的还有首都对全国粮食的集中存储。各个环节都有很多考古遗址留存,尤其是区域粮仓和王家/帝国中心粮仓。地中海区域现存的各种古代港口、城镇、军营的遗址上都有很多谷仓建筑。我今年去土耳其南部海岸的安德里亚克古港城,一整个吕基亚文明博物馆都是建在一个重修过的哈德良时代联排谷仓里。研究古代地中海世界各种谷仓遗址的文献更是数不胜数,我选的这两个都是比较有意思的。

1. 青铜时代克里特岛的谷仓与政治经济

Santo Privitera. (2014). Long-Term Grain Storage and Political Economy in Bronze Age Crete: Contextualizing Ayia Triada’s Silo Complexes. American Journal of Archaeology, 118(3), 429–449.

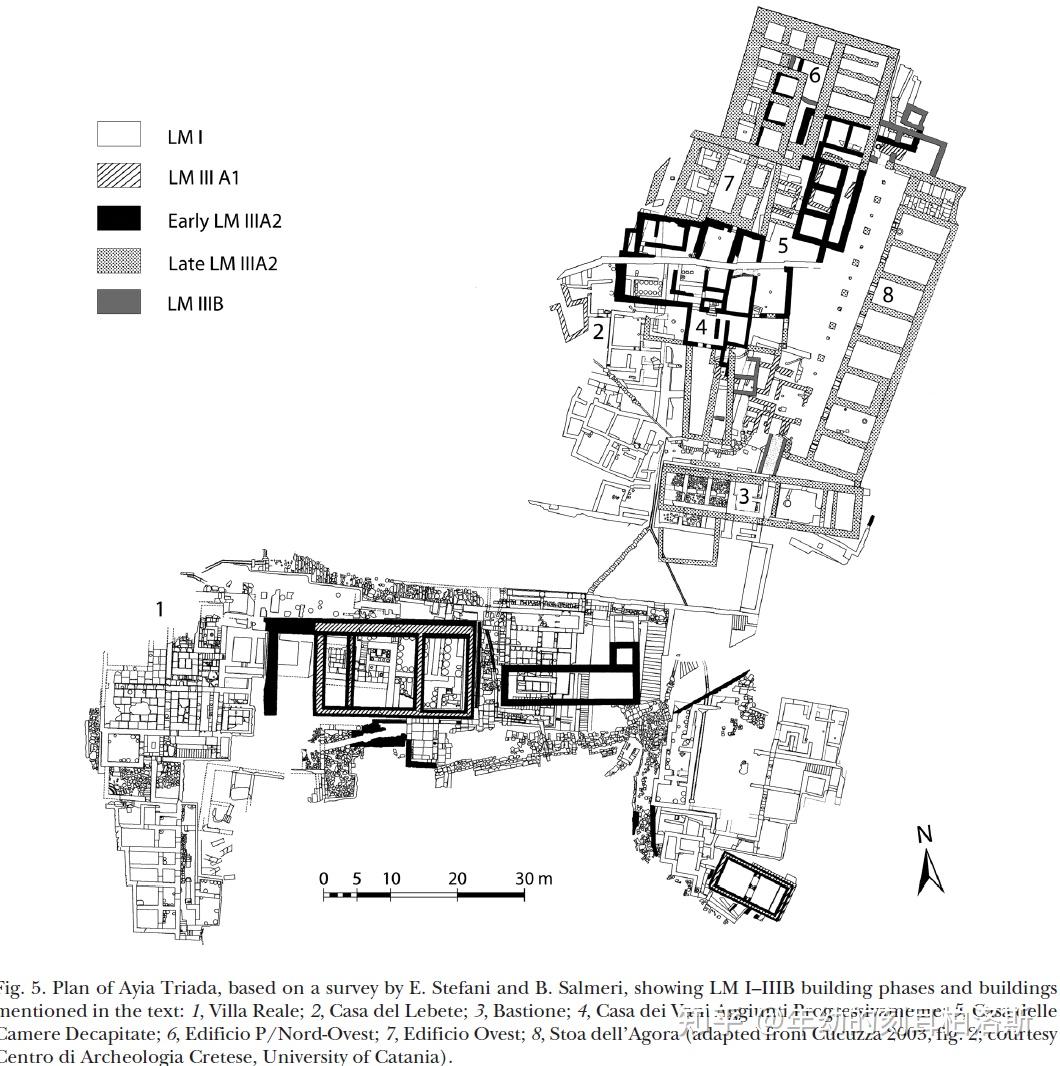

克里特岛的Ayia Triada遗址曾经是米诺斯时期梅萨拉河流域(克里特岛产粮平原中最大的一个)重要的经济政治管理中心,东邻海岸,东有Phaistos宫殿。遗址发现了大量线形文字A和B的泥板,其中就有74条上提到了大麦,总共有4,148个单位,约398,208升,其中有个单一条目就有1000个单位,约96,000升。遗址上也有两个被认为是谷仓的建筑,容量都在100,000升以上。到了遗址晚期(公元前1300-1100年),这一处聚落已经新建了十一个长期谷仓,总储量达到340,000-400,000升,短期存储的地方就更多了。

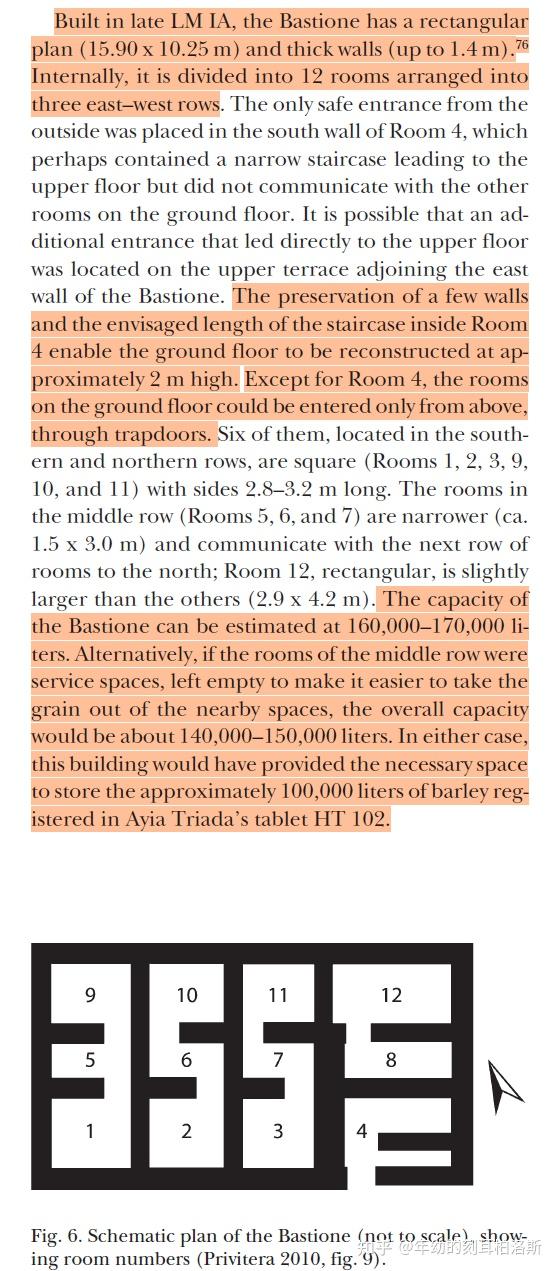

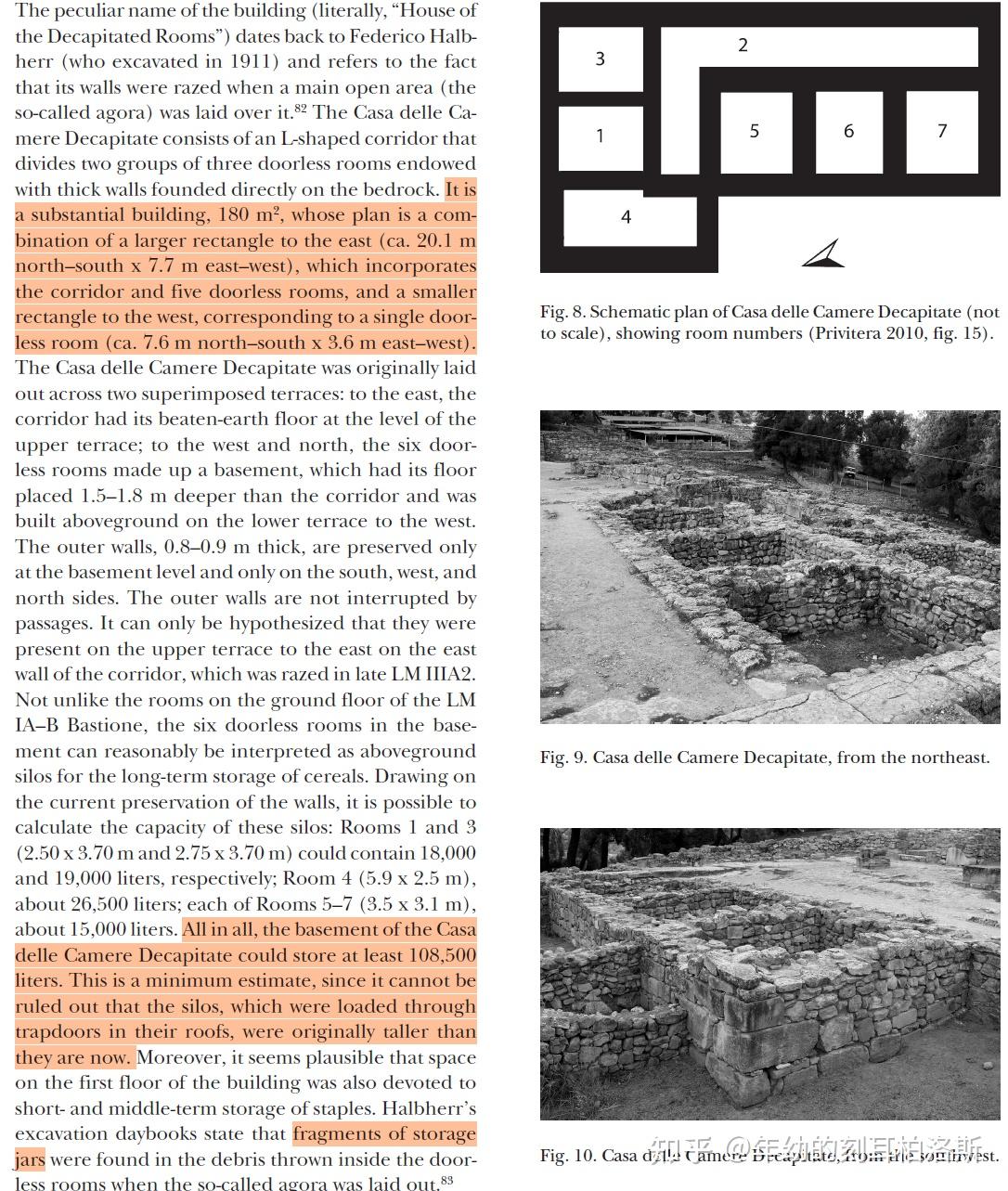

第一个被认为是长期谷仓的建筑是一个15,9x 10.25m的结构,建于晚米诺斯IA时期,分为两层,墙厚1.4米。一层不通人,只能从楼梯或者外部平台上到二层后,用地板门进出。每层都有十二个小房间,总共可以容纳140,000-150,000升大麦,这一存储量超过了泥板记录上单一条目最大数字的96,000升。第二个是晚米诺斯IIIA2时期的,同样有6个没有门的房间,靠楼上的地板门进出,也可以容纳108,500升大麦。

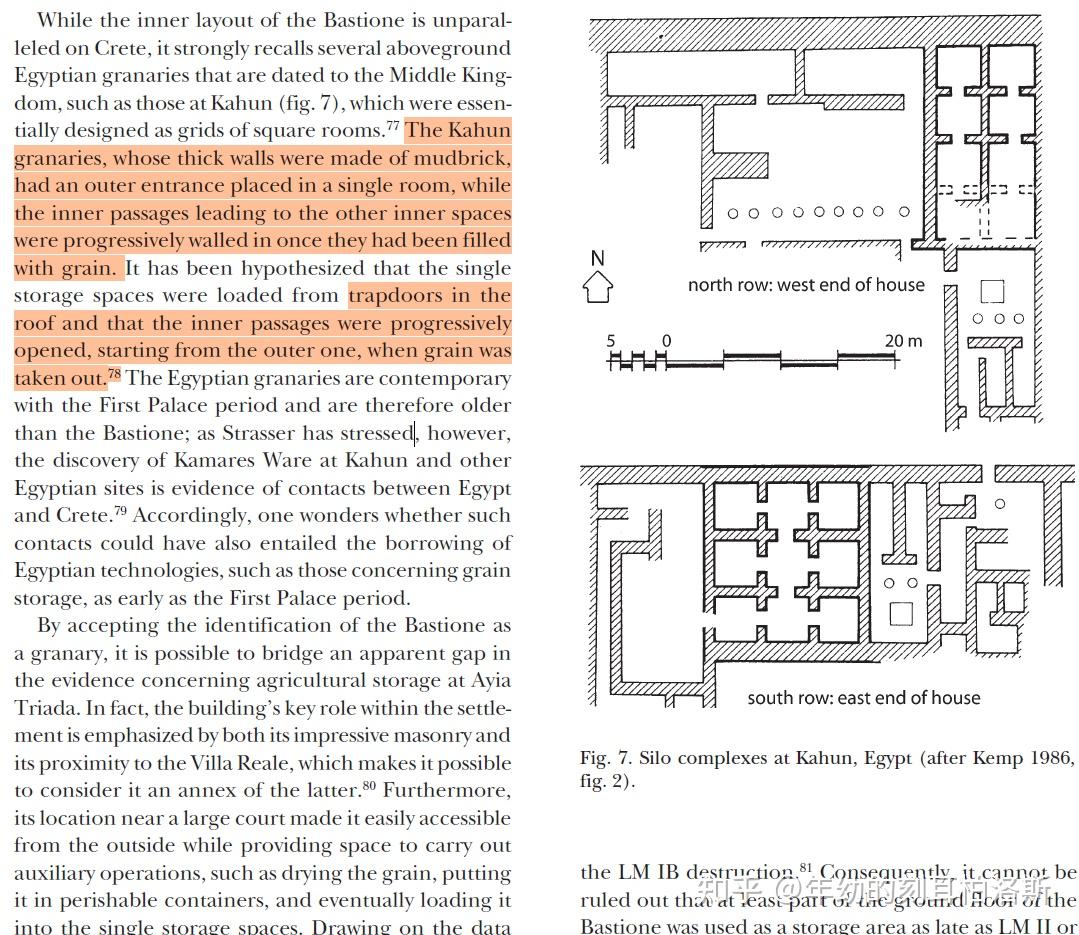

这种粮仓结构与埃及的一些粮仓类似(比如埃及Kahun的粮仓遗址),都是厚墙、窄通道、一层房间无门、二层地板门进出,这一存储方式可能是米诺斯人与埃及人交流中学到的。

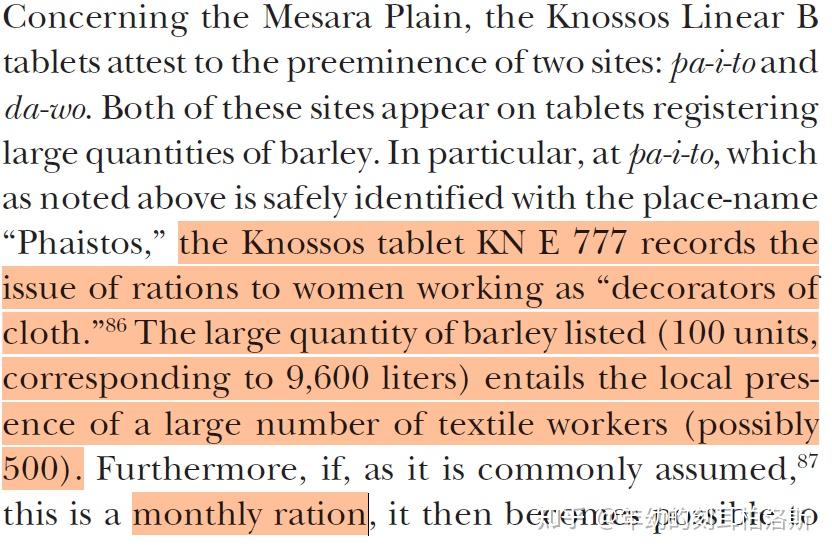

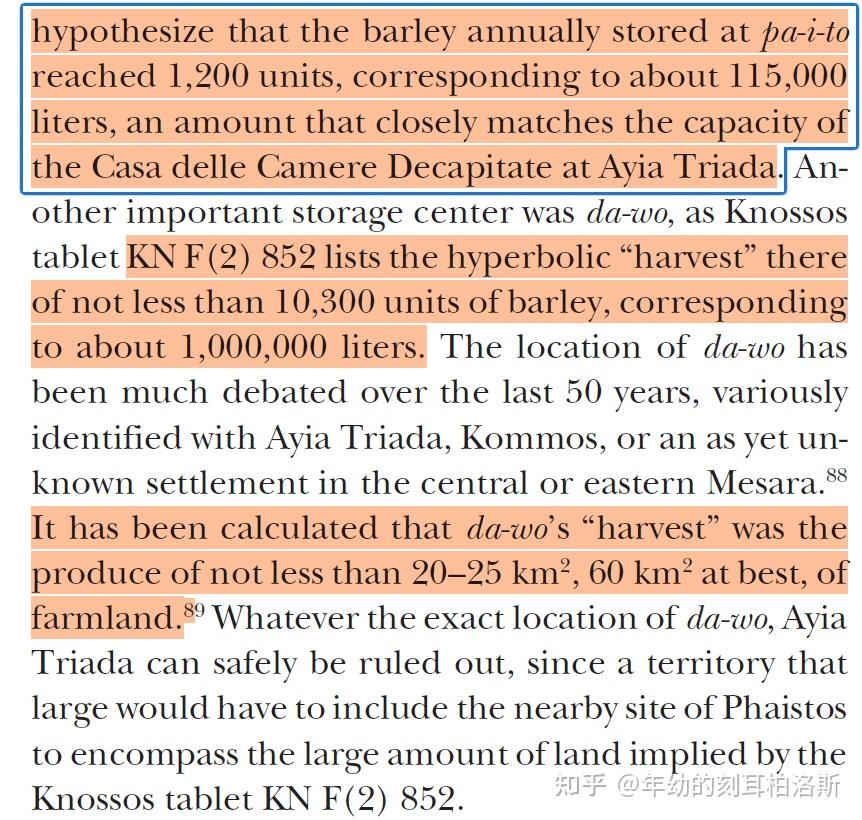

Ayia Triada是克里特人的一处区域粮储中心,米诺斯时代包括后来的迈锡尼时代的克里特岛上都有很多个这样的中心。这种区域中心由克诺索斯官方管理,用于收集并储存盈余粮食,以养活当地的非农业人口,而农业人口则在自家或者社区里有规模更小的谷仓。比如有一处的线形文字泥板记录了有100个单位(9,600升)的大麦被发给了一群纺织女工(学者猜测500人),很可能是每个月的量,那么每年则要115,000升,差不多就是上面说的一个仓库的储量。这是典型的用盈余粮食豢养手工业人员的克里特宫殿经济(这个概念很复杂,这次不细说了)。另外粮食也会被用来换明矾和毛皮等原材料。另有一个泥板记载了一个叫da-wo的地方的一次丰收,收成约有1,000,000升。而学者们对于产出这一数字的粮食所需耕地的估算,大约是20-60平方千米不等,这个da-wo可能是河流上游另一处管理中心,但具体地点目前仍然没有吵出结果。

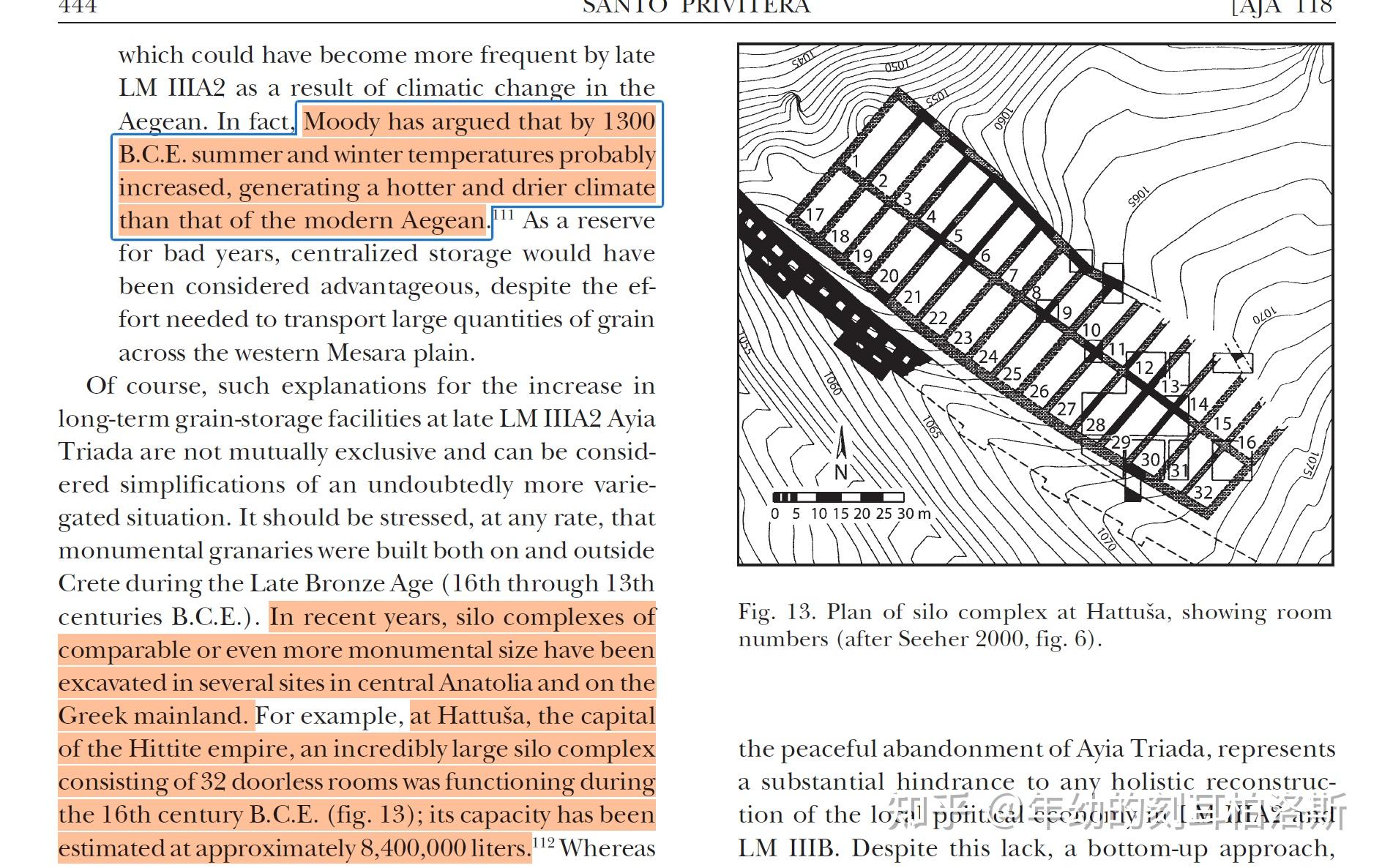

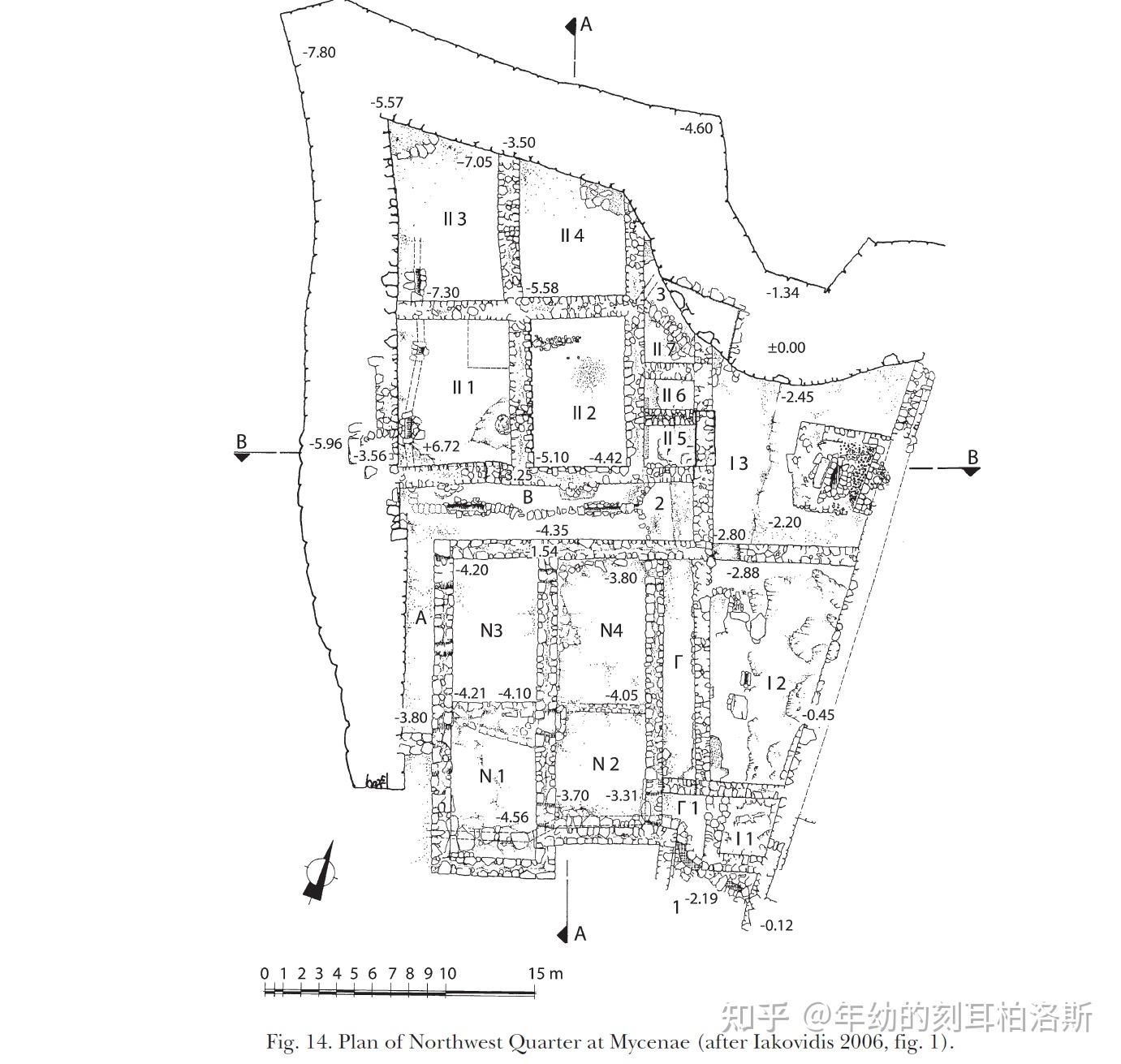

另外,作者指出,克里特岛的官营谷仓数目增加除了反映米诺斯晚期到迈锡尼早期的人口增长与经济多元化以外,还反映了牛耕的兴起(提高粮食产量但也增加了饲料需求)、气候变化带来更多旱灾风险等等。同时期的希腊和安纳托利亚都出现了大规模的国营谷仓,尤其是赫梯首都哈图沙,发现了一处有着32个无门房间的超大型谷仓,存储量达到了8,400,000升。古迈锡尼城西北区域的考古发掘也发现了一个240平米,存储量700,000升的无门房间建筑群。

2. 叙拉古僭主希耶伦在西西里的莫甘提那城广场上修建的大型谷仓建筑群

Walthall, D. A. (2024). Monumental Granaries. InSicily and the Hellenistic Mediterranean World: Economy and Administration during the Reign of Hieron II(pp. 201–243). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.

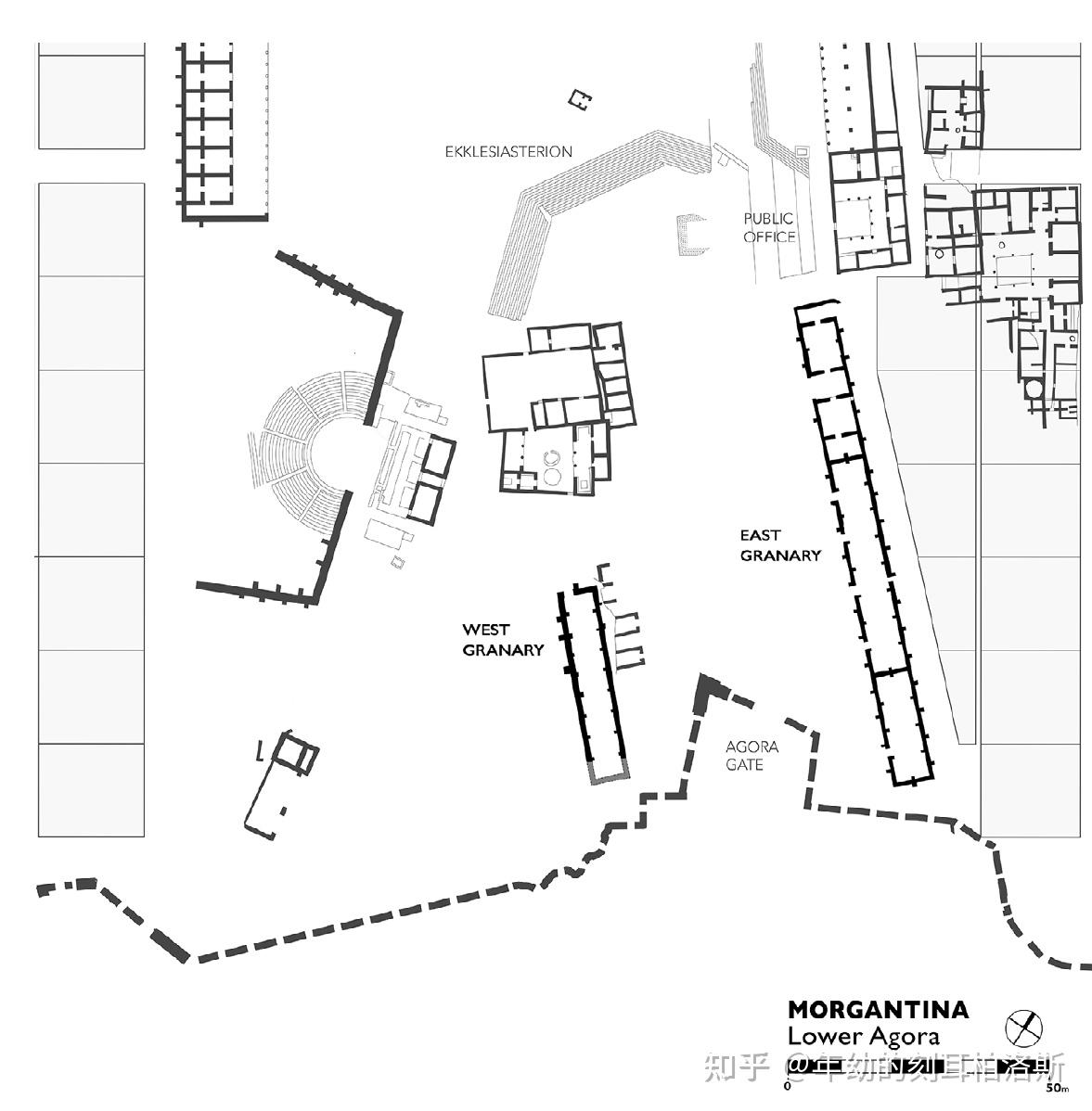

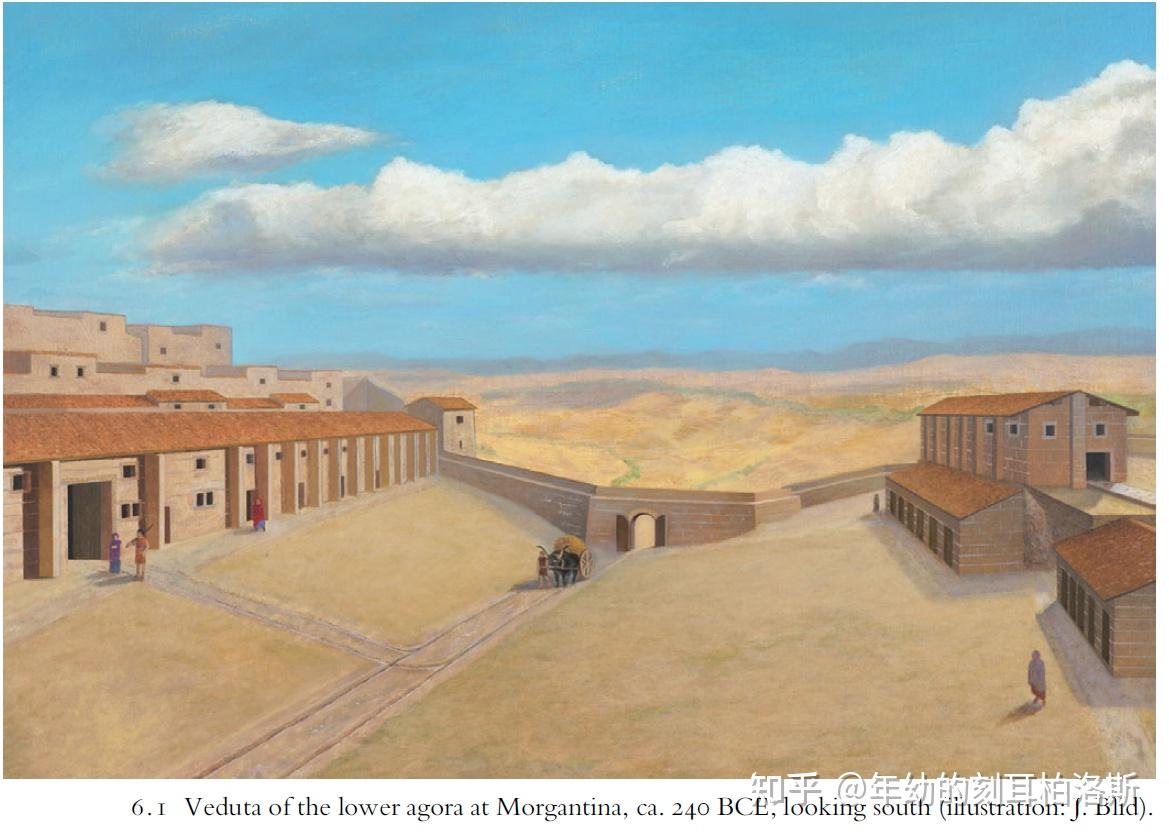

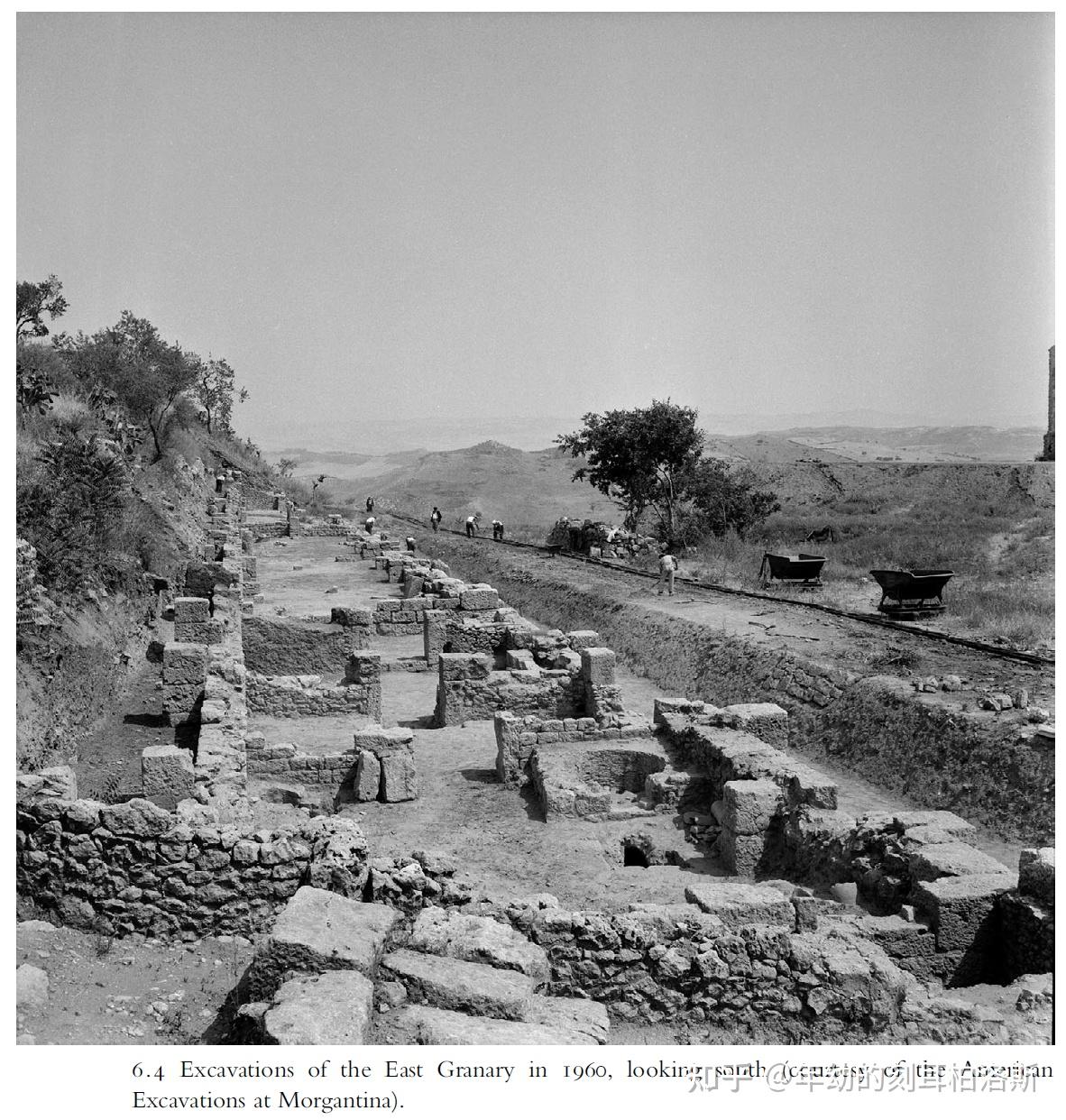

西西里岛的莫甘提那有巨型粮仓来源于李维的一处记载,公元前214年,莫甘提那的居民出卖了罗马驻军,为迦太基将领希尔米科打开城门,让后者收获了罗马人存在那里的大量粮食和补给。从1959年直到21世纪,考古学家在莫甘提那的市场区域进行了几次发掘,在市场两侧发现了两个巨型的粮仓,东侧粮仓宽7.8米,长92米,西侧粮仓宽7.5米,保存下来的部分长33米。

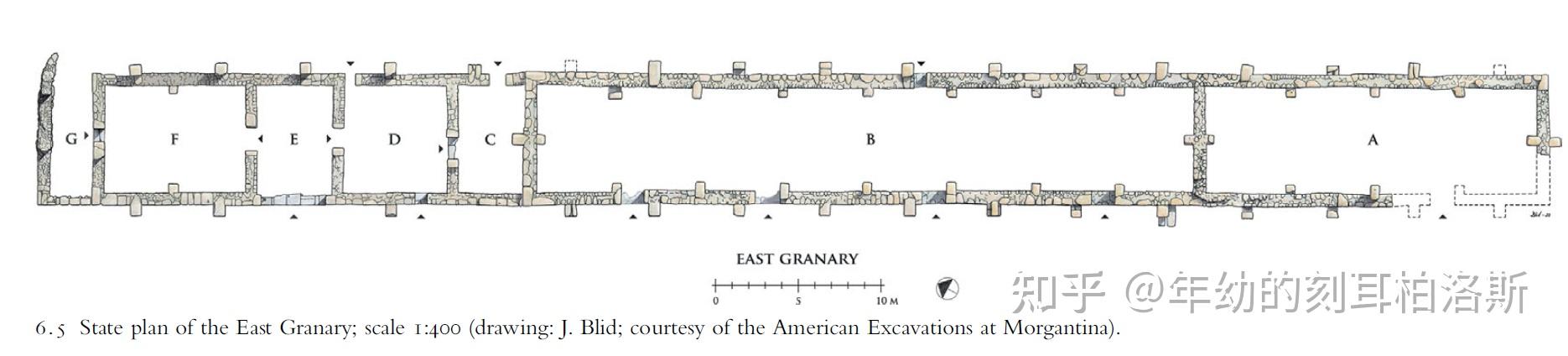

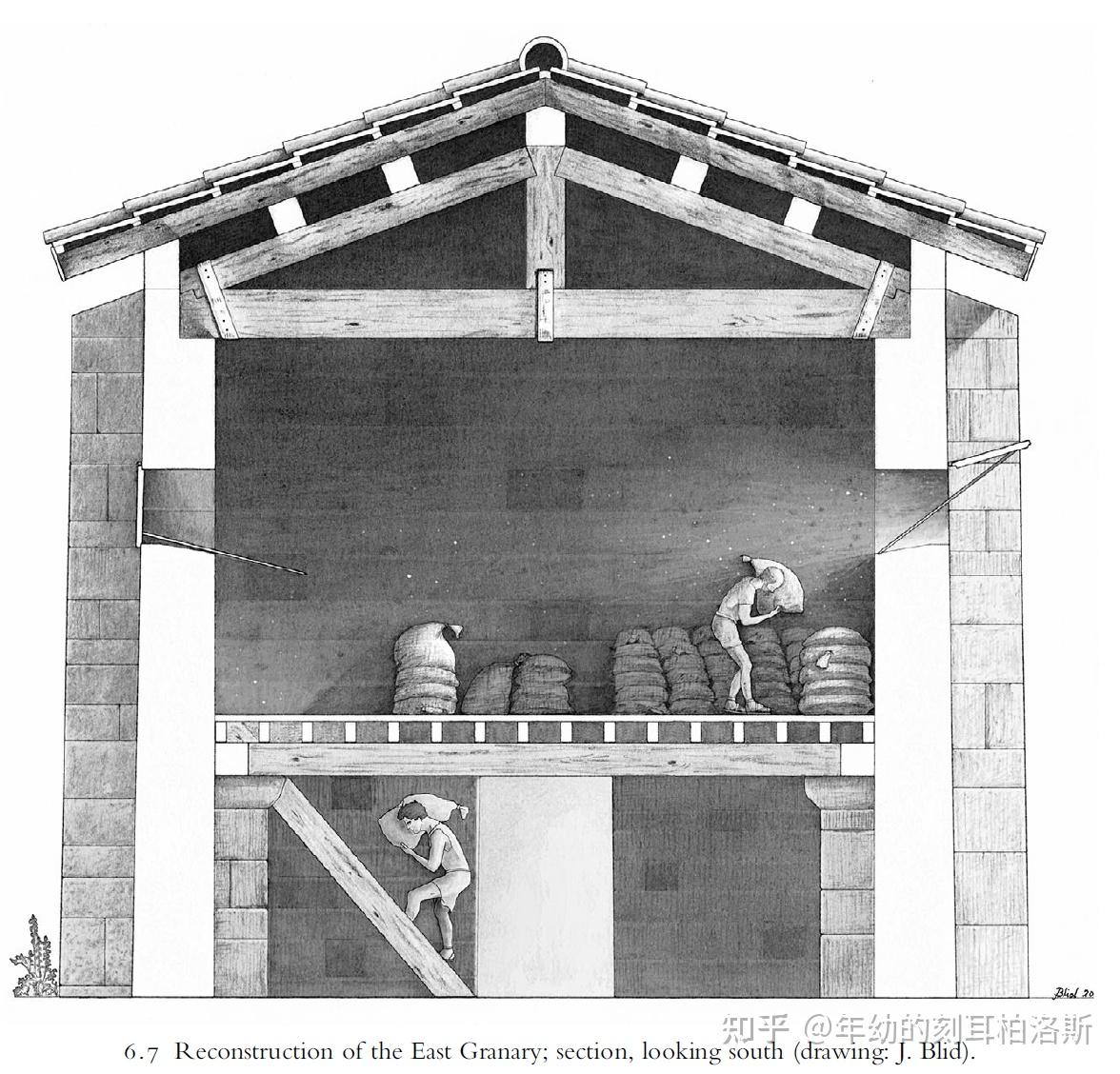

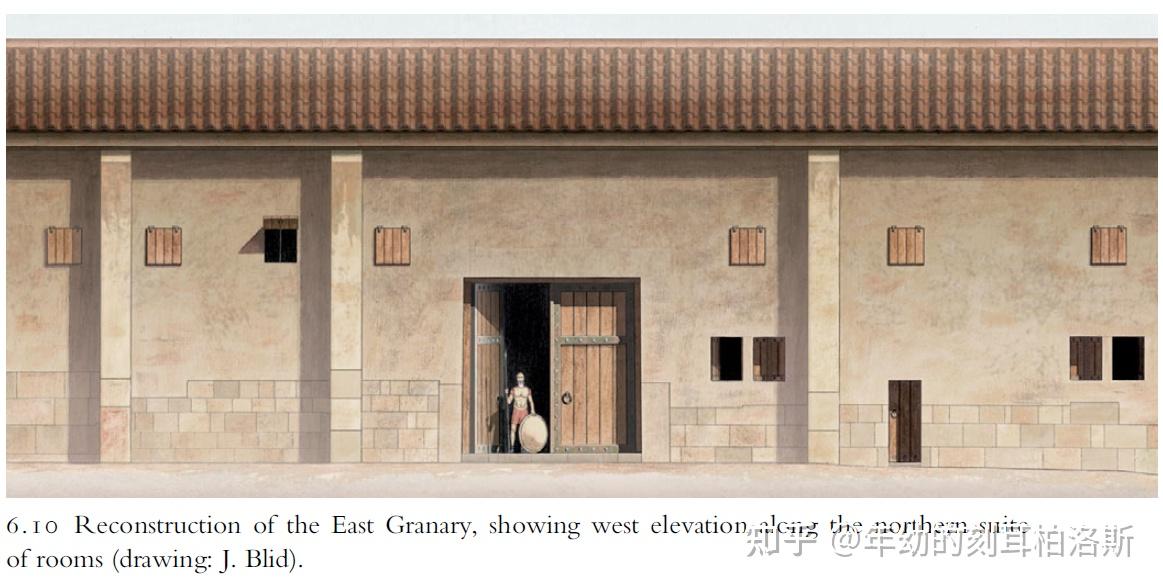

东侧粮仓最显著的特点是厚实的墙壁与内外两侧规则排布的扶壁,内侧的扶壁很可能用来支撑第二层的木梁,而外侧的扶壁则起到加固墙壁的作用,应对粮食的重量对墙壁的推力。考古发现,粮仓修建之前还经过了两个步骤,一是将东边的一部分山脚挖平,形成修建粮仓所用的平整空地,二是用黏土和疏松石灰岩铺平,再用大火炙烤,让地面形成一个整体,防止湿气和昆虫从土壤中侵入。A. B两个双层的大房间应当是粮仓的储藏部分,而北侧几个小房间则可能作管理用途。其中只有F有内扶壁,可能是中转用的储藏间。而E有一个极宽的大门(3.95米),可以供大车出入,可能是装卸货的地方。C.D.则是管理人员的办公室,C更是没有面向广场的门,只有向后面山坡下小巷(可能是管理人员用的内巷)的门,可以走内侧小门进入B库房。西侧粮仓结构与之类似,就不赘述了。

地层中发现的陶片与铜币等小物件显示,谷仓建于公元前三世纪中期,叙拉古僭主(“专制将军”)希耶伦二世统治时期,到前三世纪末罗马人到来之后荒废。希耶伦和托勒密埃及的君主一样,建立了一整套农业税、官僚体系与配套的区域谷仓。埃及留下了很多纳粮收据的纸草档案,而莫甘提那粮仓的这类档案(纸草在湿润地区无法保存下来应当是热知识了)原先可能就存放在C.D屋里。位于城中心的粮仓也成为了希耶伦这样的希腊化君主展现自己王权(控制盈余粮食)的场所,农民们每年都要到这里“向将军”缴粮,而市民们也每天都在市场上看到这两座巨大的纪念碑式建筑,感受到将军带来的安全感。历史记载中希腊化的君主们更是会用赈灾和接济盟友等方式展现软实力(见下文)。另外,粮仓里的粮食可能会在春天粮价最高时通过河运运往下游入海,或是进入叙拉古的王家粮仓,或是流入地中海的市场,为将军换取迈巴赫(划掉)贵金属。而罗马人接管之后,需要西西里的粮食尽快装船运往意大利,于是不再利用这处西西里的内陆谷仓囤积居奇。

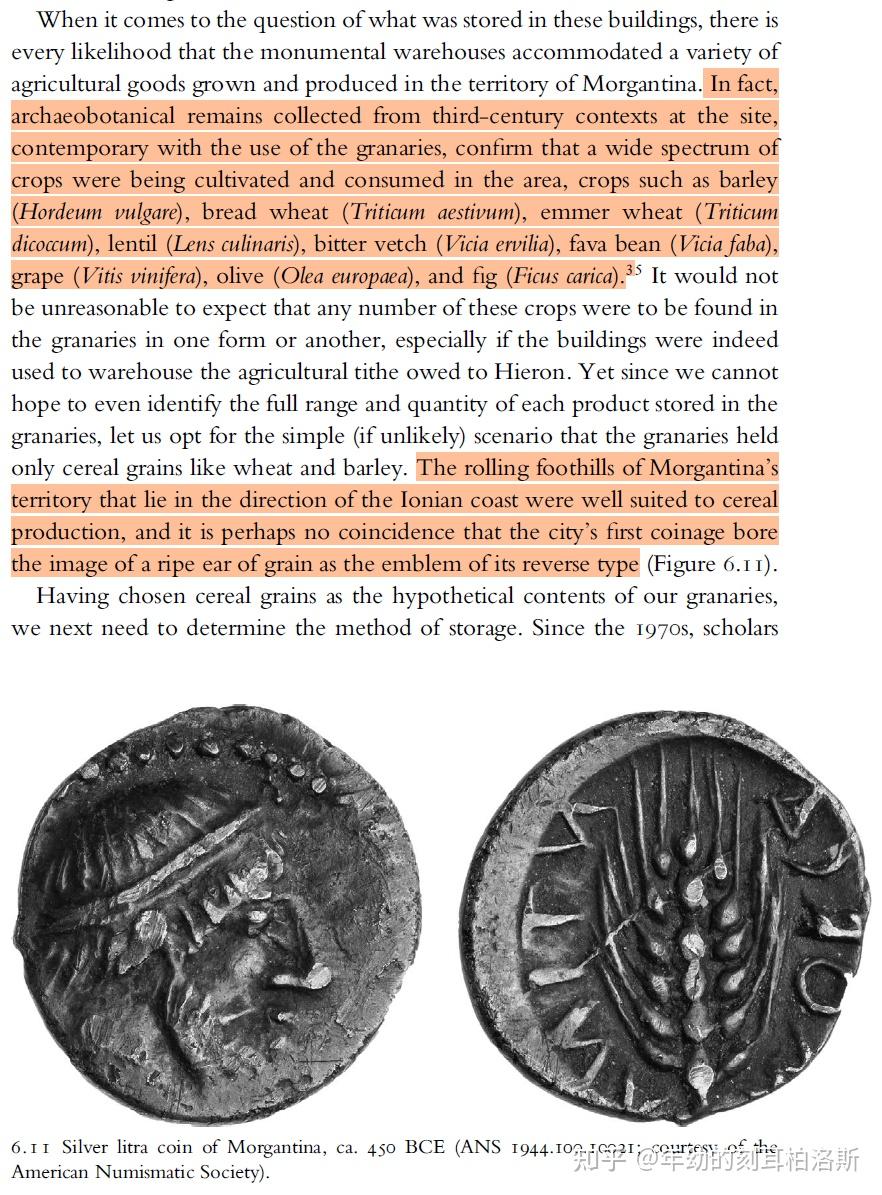

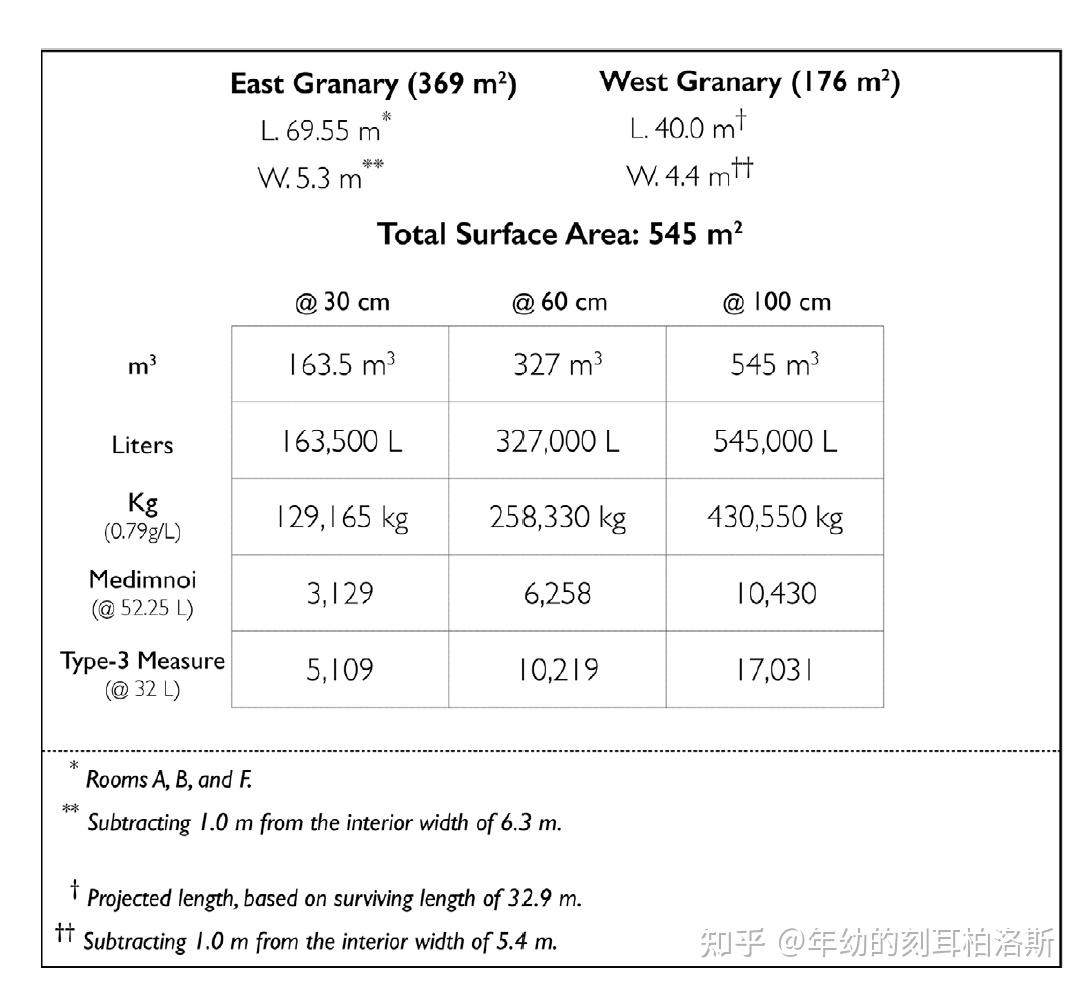

粮仓储存的很有可能是小麦或者大麦等谷物,比如莫干提那的一枚早期银币上就描绘了一颗麦穗。对于当时长期存放谷物是用麻袋储存还是散放堆积一直有争论,但一般认为散放堆积更利于透气,方便时常翻动;而麻袋虽然能码得高,方便管理,但不利于长期储存。对于当时粮仓中堆积粮食的高度以及储量的计算方法也有争议。作者采用了30, 60, 100厘米三个堆积高度对东西两个粮仓的储量进行估算,得到了163,500升(129,165公斤), 327,000升(258,330公斤),545,000升(430,550公斤)三个数字,可以作为粮仓储量最低值和最高值的参考。罗马在坎尼惨败后,希耶伦雪中送炭,给罗马送去了500,000莫迪(modius)的大麦和小麦,合4,365,000升,是莫干提那最大存储量的八倍,可以说非常大方了。当然,希耶伦控制了西西里产粮区很多像莫干提那这样的小城。他在首都叙拉古也营建了多个王室谷仓,目前尚未发掘出来。

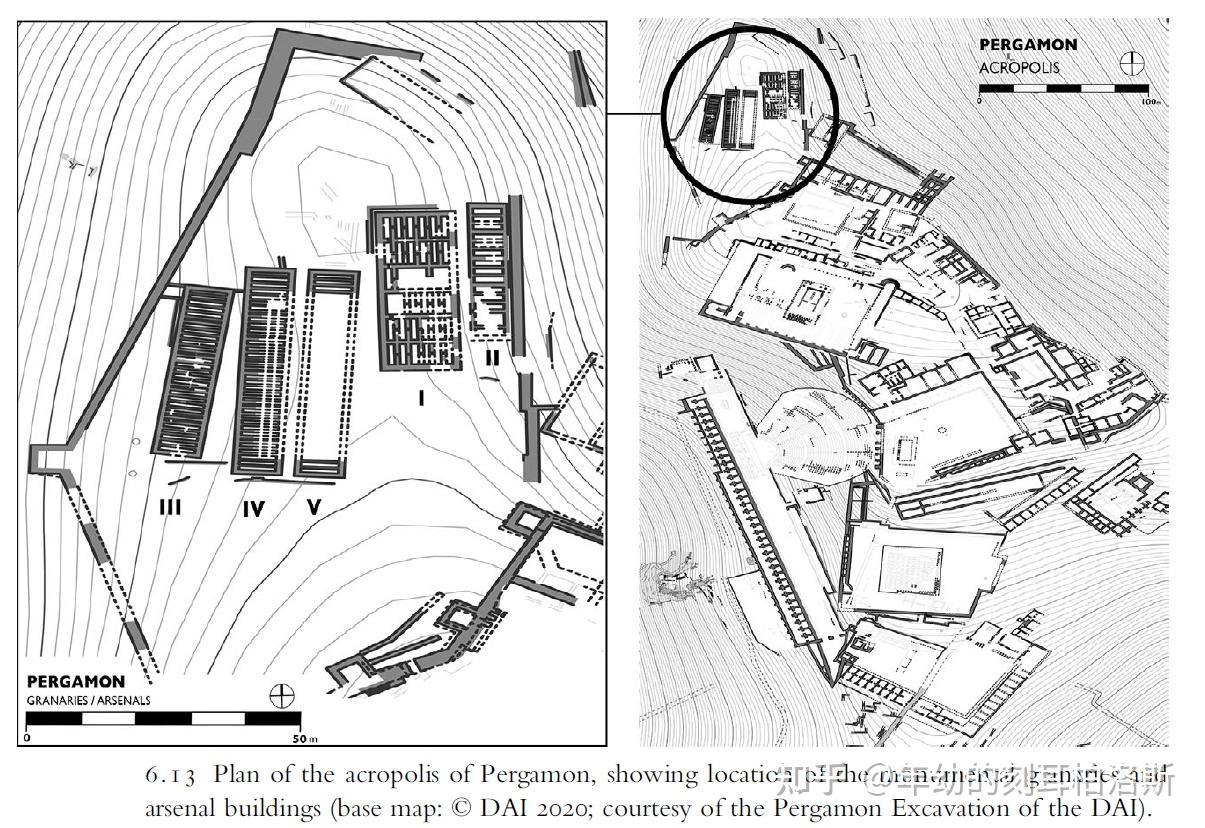

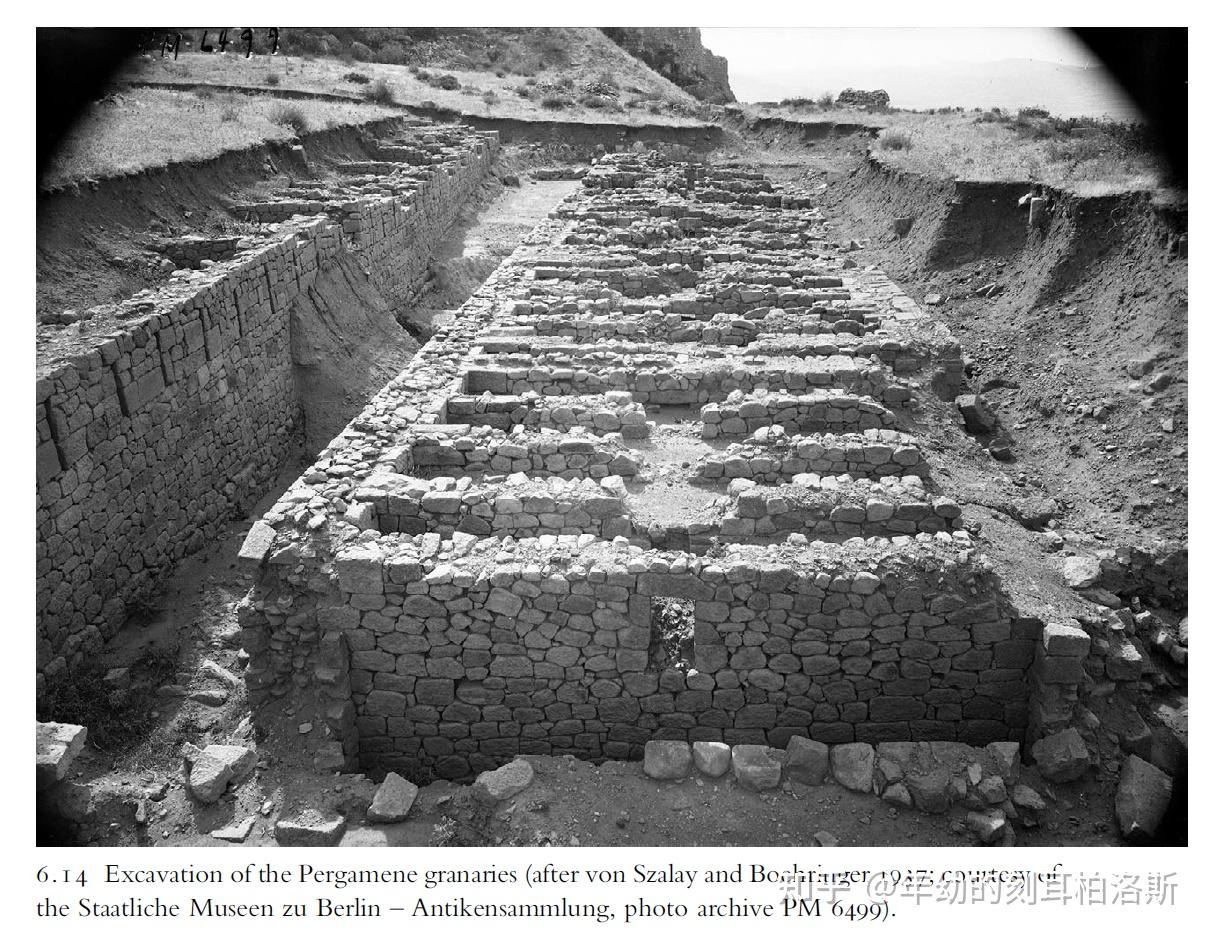

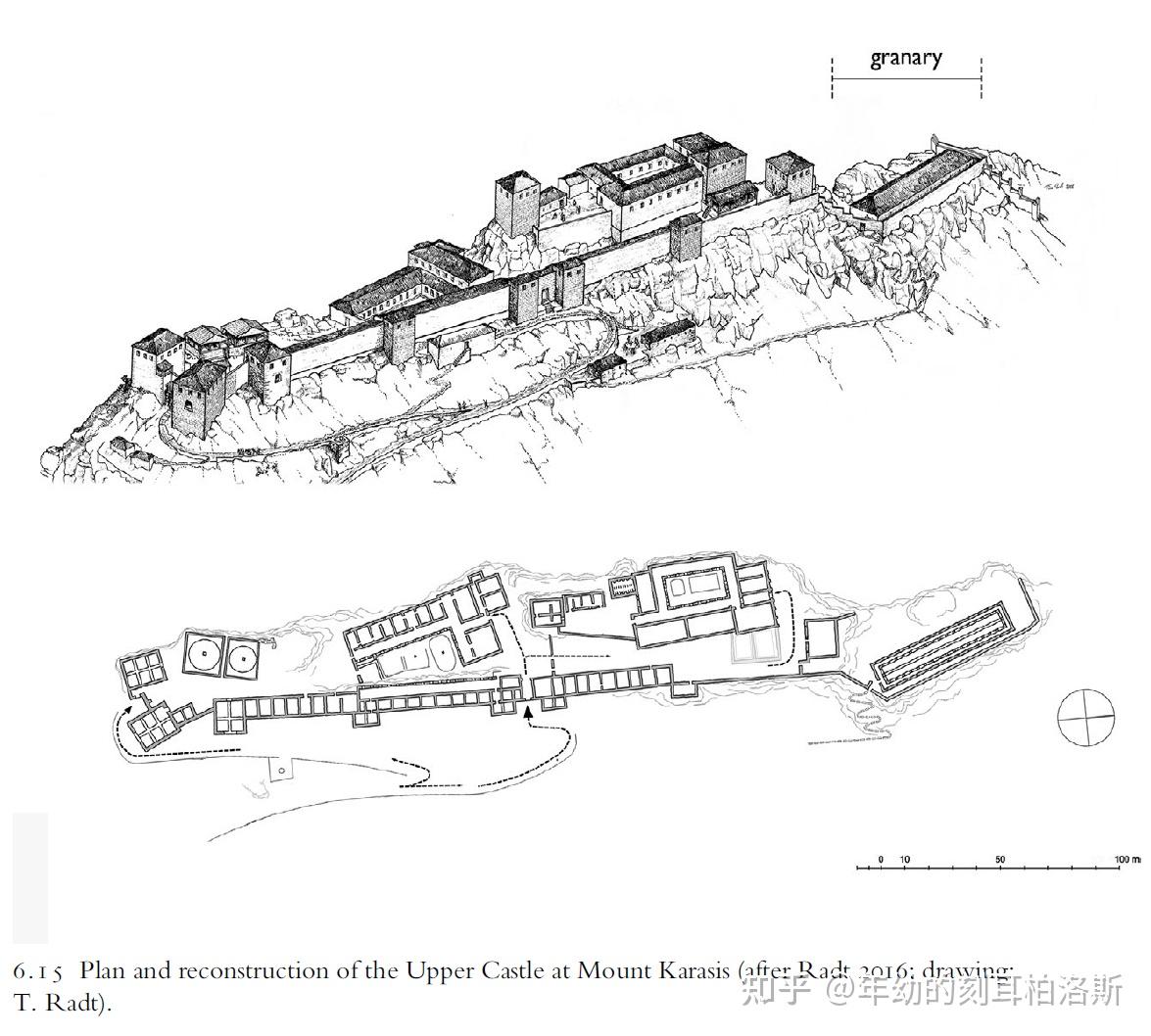

作者还将莫干提那的谷仓与帕加蒙的王室谷仓比较,认为长条形的双层谷仓是希腊化时代的特色,类似的王室谷仓还有塞琉古的安条克三世在陶鲁斯山脉的一处要塞宫殿中的谷仓。它们的宽度都是7-8米之间,长度则不限。在三世纪的一个残篇中,也记载了这类双层谷仓的建造方法以及其透气防湿的功能。所以这很可能是当时的某种模块化设计。

两篇文章的内容我就介绍到这里,有兴趣请自行查阅原论文,每篇后面也都有几十篇参考文献可以进一步探索。另外,我之前也写过有关罗马帝国时期橄榄油运输的文章,说到了罗马国营橄榄油仓库外由上千万个陶罐堆起来的“陶片山”,以及橄榄油的生产和运输情况,乃至陶罐的生产、清洗和回收情况。我今年也探访了土耳其境内二十多个希腊罗马古城遗址。欢迎去看。

虽然我知道对伪史人说这些没用,他们只会说假的假的。这次讲谷仓,下次他们就说没有石矿、陶窑,反正空口造谣不需要成本。但是呢,如果我不抱着治疗这些人癔症的心态,而是抱着向更多正常人普及知识的心态,那么我的写作就是有价值的。