子木年华之前曾不止五次挂我,对我进行过辱骂攻击,什么难听的词都用。今天这人再次发表高论,扬言“古罗马没有大型仓库设施”。铁器这一块我不懂,但是对于建筑史,我比较喜欢也相对擅长。

在罗马城的分区当中,最南部的是第13区,紧邻台伯河。这个区的功能就是充当面向外港的窗口,进行物资储藏与运输。这是因为这个区有不少粮仓遗迹,为数不多的几个其他公共建筑都在山上,所以得出“第13区主要功能是储藏”这个结论。看完这篇文章之后,我来问问伪史壬一个问题:仓库这个词用拉丁文怎么拼写?词缀是什么?

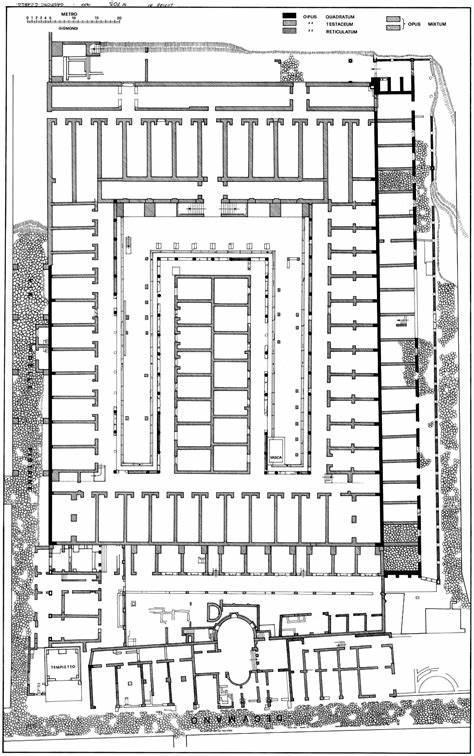

第13区有Horrea Lolliana,这座仓库在河港正后方。它长487米,宽60米。这个仓库这么细长,是因为它本来是沿河一字排开的船坞,在拉文纳成为舰队基地之后,才被改为仓库。

东南方的Horrea Galbae相对正式一些,167*146米,三个房子围绕中间一个院落,院落里面还有房子,建于共和国后期。这个仓库挖出了铭文,表明这个仓库存储的物资之一是橄榄油。

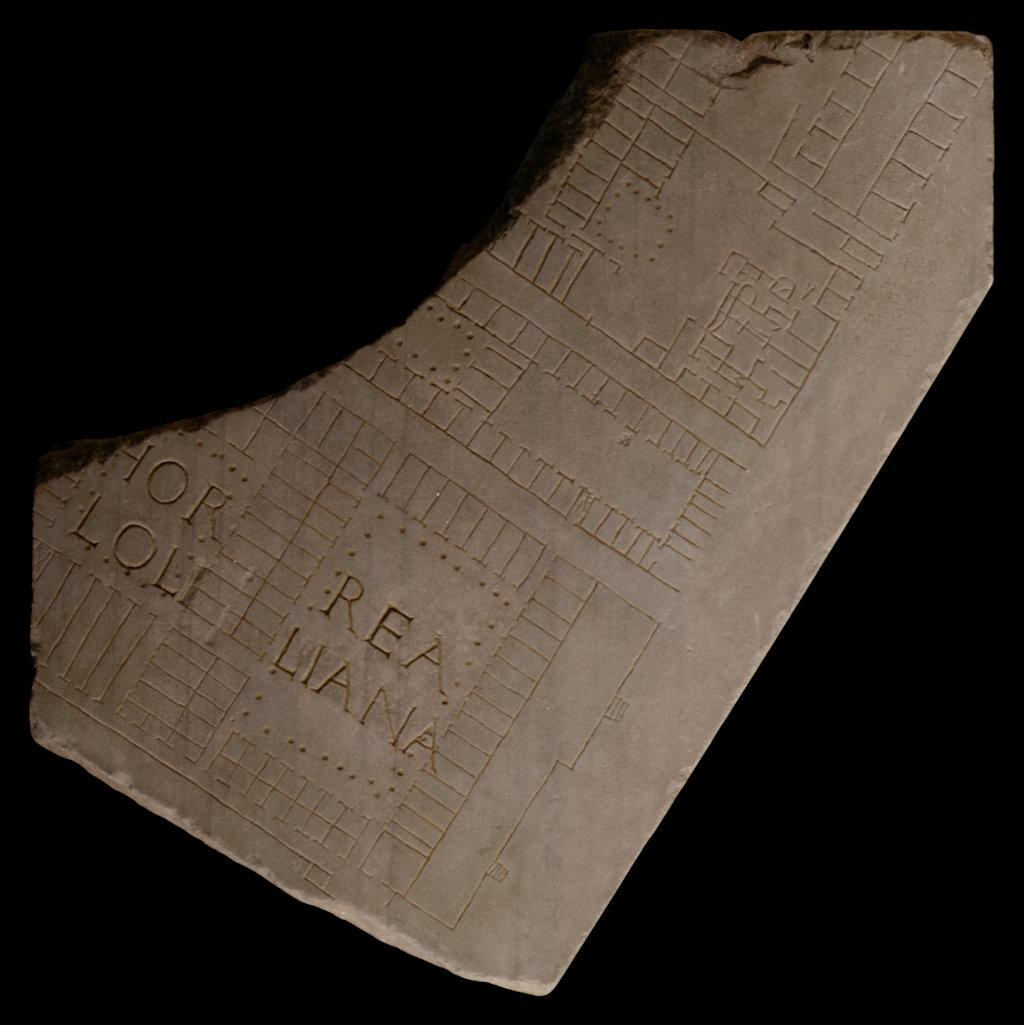

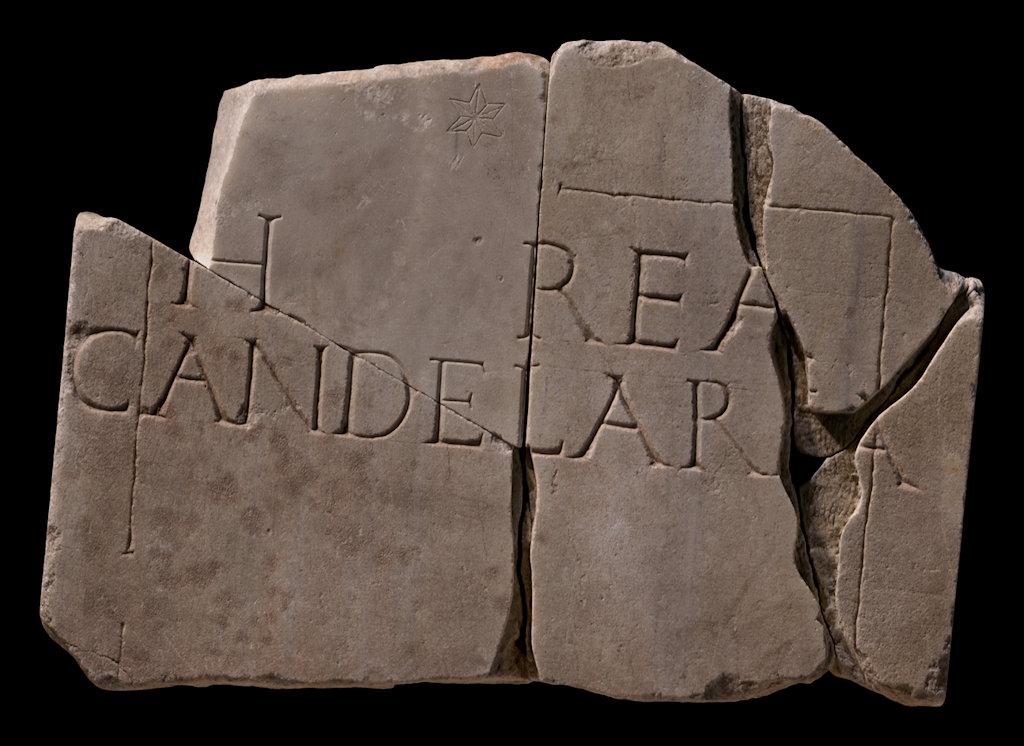

在这两座仓库以南,还有Horrea Seiana和Horrea Lolliana。后者在一块大理石底图残片上能看到,不过它的具体形状和具体尺寸未知。可以看出Horrea Lolliana的形制是两圈房子围绕两个庭院,可能是新建的仓库而不是其他建筑改建。

平面图残块上还有其他仓库,但是具体地点未知,例如Horrea Chartaria。

看到这几个例子,伪史壬兴高采烈地宣布胜利:“哈哈!西史信徒说的这四座仓库,就这么小的面积!”但是注意两点。

1.Horrea Galbae有楼梯残迹,所以可以推断古罗马的粮仓不只有一层,它们像公寓楼一样多层。

2.罗马城的仓库不止这一座,甚至不止这一片。古典时代晚期的两本资料Curiosum和Notitia Regionum XIV提及,第13区共有35座仓库。我上面提到的只是其中四个,其他很多覆压在现代建筑之下。

罗马有一座储藏东方奢侈品(主要是胡椒香料,没有赢学家最爱的赛里斯铁锅)的仓库,是建于图密善时期的Horrea Piperataria。它的遗址被马克森提乌斯巴西利卡覆压,在第13区之外,可以看出在3-4世纪之交,罗马与印度之间的贸易陷入低谷。

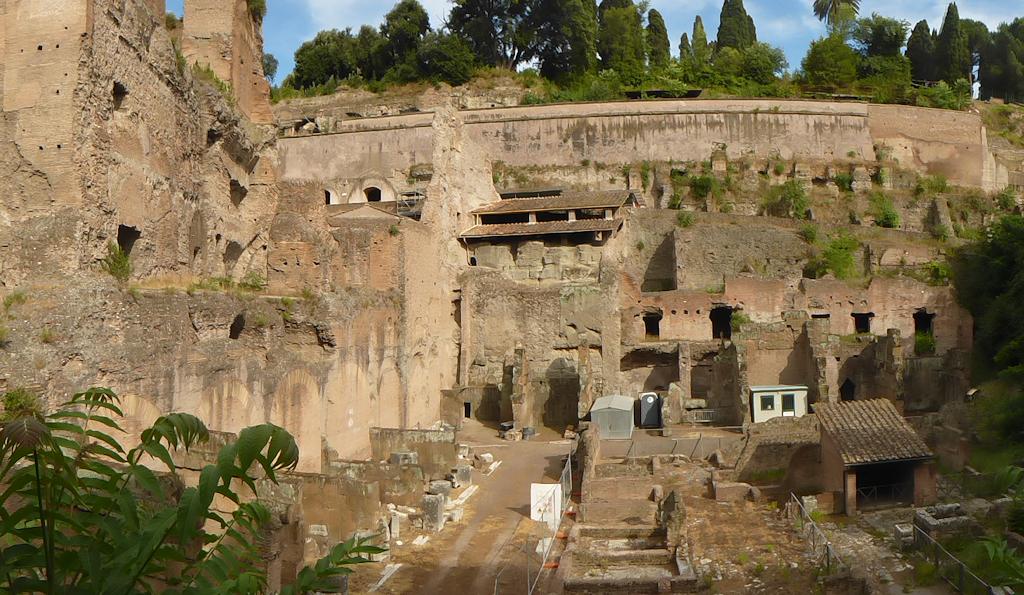

第13区之外还有其他仓库,例如市中心的帕拉丁山还有阿格里皮娜仓库,它被局部挖掘。从名字可以看出,这座仓库建于帝国早期,也是房子围绕庭院的布局。从百叶窗装潢看出,它不仅是仓库,也兼作商店。这是因为罗马城的居民不全是白吃饭的,奥古斯都分发给公民的钱粮从某种意义上只是一种恩惠,无公民权的人总归要自己掏钱买粮食吧。就像之前的Horrea Galbae,阿格里皮娜仓库也是多层建筑。

所以从这个可以看出,在古罗马的城市,部分粮仓和部分商店之间是没有明确界限的,而且其形制与公寓楼较为相似。

这些仓库大概能储藏多少东西呢?这就是伪史壬最蠢的地方,看到古代中国仓库面积巨大就默认其他文明的粮仓也必须这么大,却完全没有进一步计算。

我列举面积那两座,平均面积2.65万平方米。假设有1/3的面积装粮食,装粮食的面积是0.88万平方米。假设粮食摞两米,总体积是1.77万立方米。假定仓库2-3层,一座仓库能装4.42万立方米的粮食。之前我说过第13区有35座仓库,假设它们当中有25座是储藏粮食的,25*4.42,整个第13区的粮食一共是110万立方米,1100万升。一升小麦1.1kg,共计1210万吨。

人一天吃0.25千克,假设罗马城有50万人,一天消耗12.5吨。这样一来,仅第13区的存粮就足够支撑96.8天!这还不够多吗?

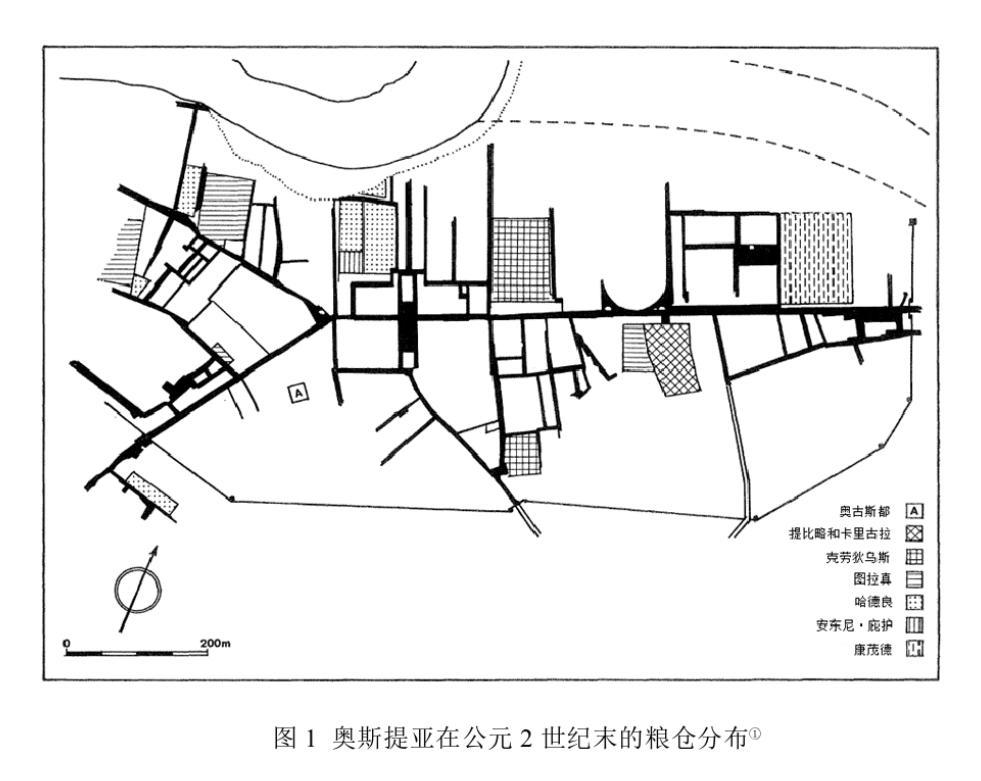

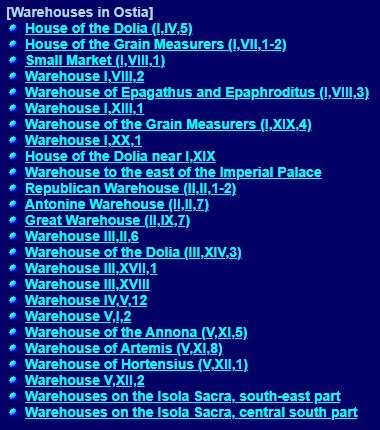

除了罗马城,外港城市也要承担仓库功能。外港是什么名字,我之前提到过几次,在这里不说。伪史壬要是想把它证伪,自己查去。下面这张截图是外港的仓库列表。

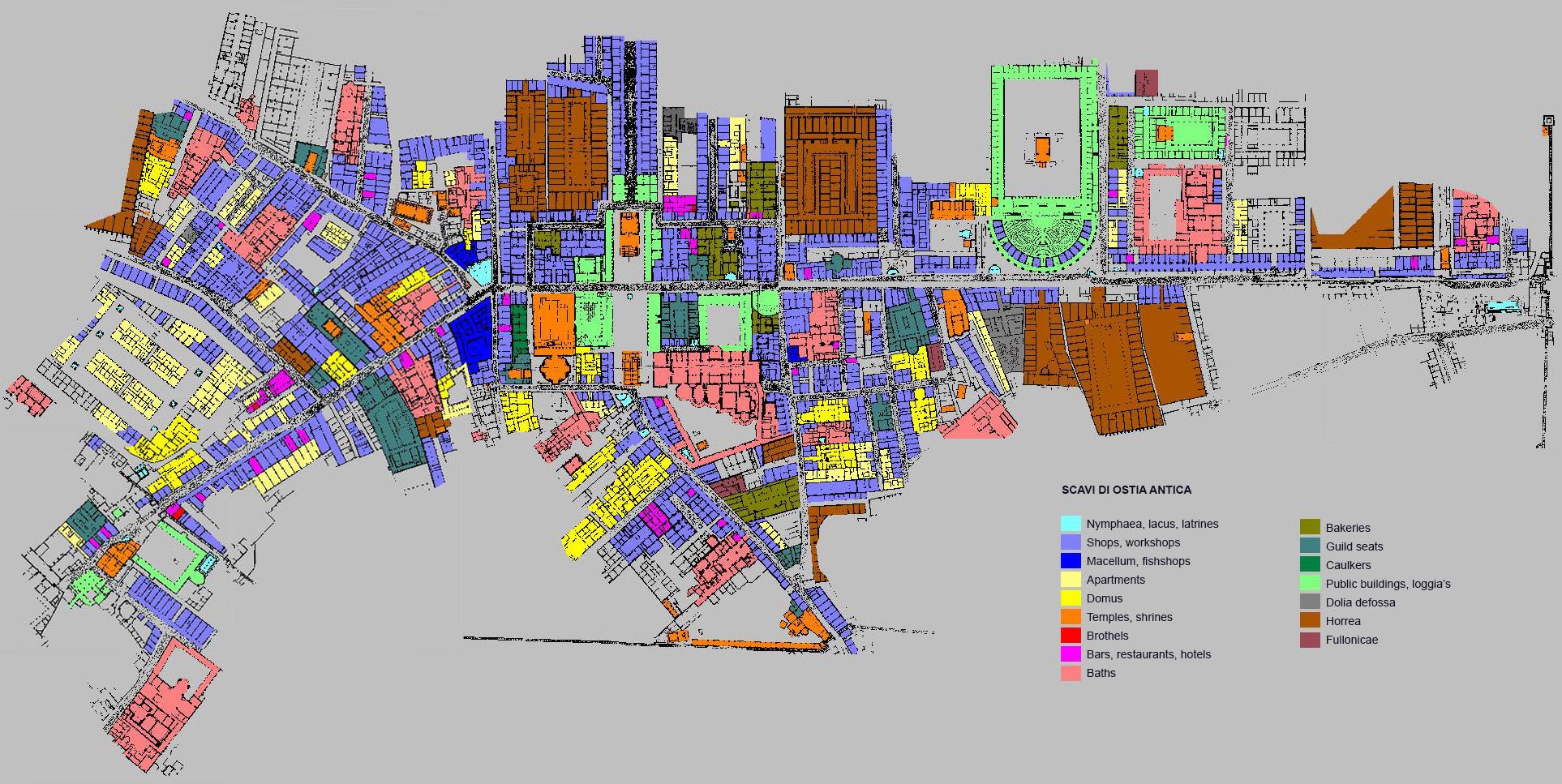

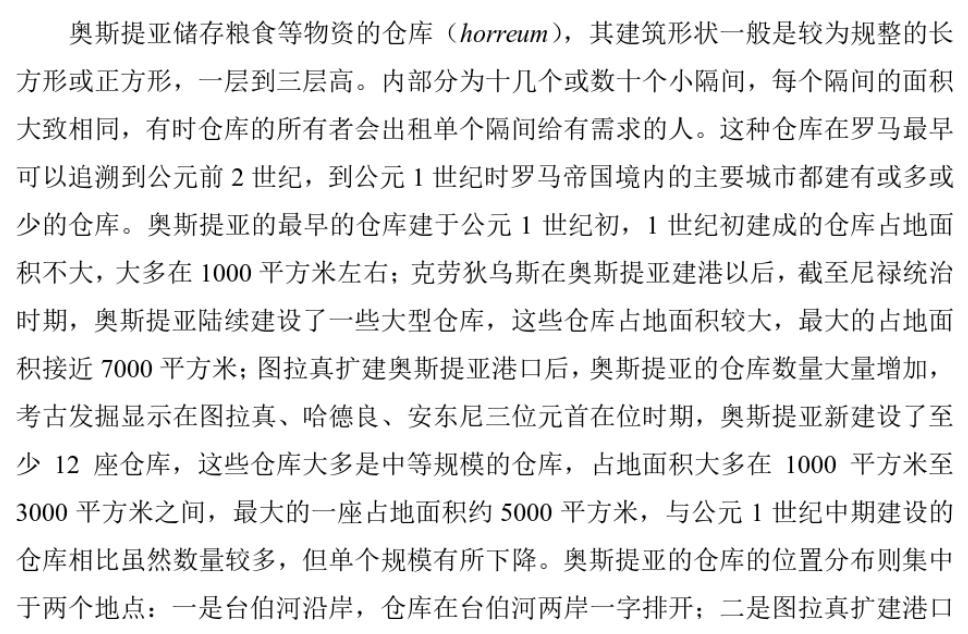

下面这张图,是外港已发掘部分的功能分区平面图。其中棕色是仓库,藕荷色是商店。这两个加起来,已经占外港已发掘部分的一半还多了,而且它们都是多层建筑。这些仓库小的1000平方米,大的7000平方米,在五贤帝时期,又新增12座几千平方米的仓库。这就是伪史壬所谓的“古罗马没有大型粮食仓储设施”?