民国时期有法律吗?当然有,但具体的执行就是另一回事了。

问题下有知友提到民国时期法律界依靠法律条款,成功反对国民党“党治”的案例,这一个案例其实相当有意思。

它不止是体现“执政掌权的国民党无法轻易利用法律堵塞民口”,更体现了一个深层的矛盾:想要执行一党独裁(或训政)建成党国体制的国民党,与学习西方法律的法律界知识分子的矛盾。尤其是在司法精英形成独立王国的背景下,国民党人更难以插手其中。

早在二十年代的北伐时期,这一问题就表现了出来,王奇生老师在《党员、党权与党争》中谈北伐后国民政府的官僚机构,提到当时有句话叫“党军北伐,官僚南征”,意指国民党在军事上凭借国民革命军之武力节节胜利,行政上却大量接收、依靠北洋时代的旧官僚。

而这句话还有一个版本,叫“革命军北伐,司法官南征”,国民政府不光接收大批行政官僚,北洋政府的司法官,同样被他们接收了。

在1927年5月,时任北京政府司法储才馆(司法部下属部门,专门培养司法人才)馆长的梁启超,就在给子女的书信里感慨北京的知识分子,无论高级教授还是一般学生,都(在张作霖捕杀进步知识分子的恐怖下)“用脚投票”跑去了新成立的南方政府。

北京的智识阶级,从教授到学生,纷纷南下者,几个月以前不知若干百千人

不久以后,这样的事也发生在了梁启超主管的司法储才馆,众多储才馆学员南下,投奔新崛起的国民政府——即使这个时候国民党自己上演了宁汉分裂,形成两个国民政府

实际上,如若北洋政府司法部的老官员、学生们南下投奔国民政府,他们也不会感到孤单。

因为广州国民政府的司法部长徐谦,便是一位在游走于南北政府之间的国民党老同志:其在1912、1916、1922三次出任北京政府司法次长、总长职务,又在1917、1920、1926三次出任广州政府的司法首长职务。可谓能北能南,业务十分熟练,无论南北都愿迎他领导司法工作。

到1927年武汉国民政府建立时,徐谦更被推为武汉国民政府主席。在南昌见夺权阴谋不成的蒋介石气急败坏,干脆污蔑徐谦为“独裁者”。徐谦则在武汉召开的国民党二届三中全会上作关于国民党中执委建立中央的报告,反对“蒋同志”篡党乱军,可见徐谦这个“老同志”确有名望。

而这样一位有名望、有影响的国民党司法老同志,他对司法人事的态度是什么呢?

便是发扬“革命化”、“党化”的作用,开办法官政治党务学习班。虽然旧人员“一般思想比较落后,有的甚至反动”,但徐谦相信经过学习改造,这些北洋旧人也能变成国民革命的“新人”。

也是在这一思想指导下,徐谦对北洋旧司法官的投奔敞开大门:前清法政举人、北京政府总检察长翁敬棠,到武汉成为国民政府最高法院刑庭庭长。北京政府京师地方检察院检察长戴修瓒,到武汉后同样成为国民政府最高法院审判所庭长。湖北夏口地方检察厅厅长马寿华,在北伐军夺取武汉后本主动挂冠离职,却也被武汉政府请回来筹备最高法院。

宁汉合流以后,徐谦成为蒋汪合作的牺牲品,被打成“媚共卖党”,被迫去职。然而武汉一方的司法官们却大都保留下来,去了南京,翁、戴、马三人也均转入南京政府工作。

汉府如此,宁府亦然。

当1927年武汉一方对北方官员大开绿灯时,南京一方也在积极联络,且招揽到的官员比汉方更重量级。

1927年4月南京政府建立后,寓居上海的伍朝枢应胡汉民邀请重返国民政府,但他提出了一个条件:让国民政府接受曾在1922年的北京组建“好人政府”的王宠惠。

胡汉民与蒋介石二人自然答应。于是王宠惠5月抵宁,受命为国民政府司法部长。

这些曾在北洋政府任职的法律专家,也并非是单纯对军阀趋炎附势的无能、无思想之辈,徐谦是曾追随孙中山的北方国民党人,王宠惠是南北和谈的中间人(也在北洋政府的对外修约上有重要角色)翁敬棠、戴修瓒在北洋政府中作为司法长官往往也偏袒进步人士。

然而这又牵扯出另一个问题,王宠惠等人不是无能者,也不是无思想者——这意味着他们并不一定认同孙中山改组后的国民党党治理念。

当然,至少出任首长的头面人物不会去打国民政府的脸。1929年王宠惠的《今后司法改良之方针》就顺应“司法党化”的政策,提出司法改革应当法官学党义、司法全党化,以此落实以党治国之理念

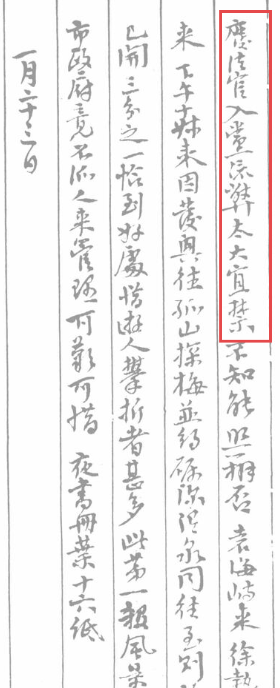

宜进司法官以党化也。以党治国,无所不赅。法官职司审判,尤有密切之关系。……为法官者,对于党义,苟无明澈之体验,坚固之信仰,恐不能得适当之裁判。是以法官党化,实为目前首应注意之点。关于此项计划,约分三种:(一)网罗党员中之法政毕业人员,使之注意于司法行政及审判实务,以备任为法院重要职务,俾得领导僚属,推行党治;(二)训练法政毕业人员,特别注意于党义,务期娴熟,以备任用;(三)全国法院一律遵照中央通令,实行研究党义,使现任法官,悉受党义之陶镕,以收党化之速效。

然而更多司法专家们,所信奉者乃是三权分立之论,相信司法独立,由此不认同北洋时代的军头政治,也不会认同北伐后的假训政真独裁。

公开表态支持党化司法的王宠惠,也选择接纳北洋时代的老司法官们——曾多次担任北京政府司法总长的张耀增凭借与王宠惠的联系,将自己的旧友及下属何基鸿、沈家彝、熊兆周、沈浣等人塞入了国民政府的司法部门。

这还不过是国民政府接收司法旧人的冰山一角。和张耀增一样多次出任北京政府司法总长的罗文干,于1931年被任命为国民政府司法行政部长以后,即大批起用北洋时代的旧司法官。

当时有国民党人指责罗文干大肆任用北洋反革命分子,罗列出的名单便可谓触目惊心:安徽高等法院院长陈福民、湖北高等法院院长陈长簇、湖南高等法院院长徐声金、广东高等法院院长董康、福建高等法院院长魏大同、察哈尔高等法院院长王淮琛……

于是由人际关系之网络,这些北京政府时代司法界的“知识精英”们很快在新的南京政府里恢复了旧关系,对国民党高层的干涉也敢直接抗拒

这一局面造成的结果便是,国民党人谋求的司法党化,跟他们的“以党治国”沦入同样的命运。

蒋介石等人领导的国民党为了“革命胜利”而“不拘一格”,对于各路军阀势力不求消灭,只求臣服,于是北伐战争以后的中国仍是军绅政治的时代。

同理,北伐后的国民政府口头上鼓吹司法党化,却毫无培养“党的司法干部”的意识,反而对旧司法官大开绿灯,结果是国民政府的司法界成为“针插不入水泼不进”的独立王国。

“国民政府”的司法官员们对“国民党”的主张不屑一顾,乃至有公开反对司法党化者。

曾在北京政府做过司法部次长、代理总长的余绍宋,就在1932年直接写信给时任司法行政部次长郑天锡(也是一位在北洋政府做过司法官的)表示“法官入党,流弊太大,宜禁”

问题下知友提到的“国民党人以侮辱元首状告报纸反而败诉”的政治案例,更早在二十年代末就有类似情况。

1929年4月,天津市国民党党部就曾向中央党部报告,埋怨司法界的“媚共”,以致他们虽抓获共党,将之送上法庭后却往往为司法官员赦免,“益令共党无所忌惮”……

1929年4月,天津特别市党部向国民党中央报告:“该市前曾组织惩共委员会,惟该机关职权,对于共党,只能逮捕,不能处理,以致被捕共党,移送法院后,往往宣告无罪,益令共党无所忌惮。请赐予惩共委员会以处分共党之权,以便应机处理,或请明令法院,对于审理共党案件,非经党部同意,不得滥予释放”,该报告还称:“各地关于审决共产党徒案,党部对法院,不少同样感想。”国民党中央也承认:近来各地破获共产党案件甚多,“党部对于法院仍虑其偏重证据,轻易释放,迭据陈述前来”。

要知道,如按照此时期的“司法独立”情况来说,国民党中执委的指令就是民国的最高立法机关,司法部门最高长官亦是由国民党中执委任命。

而这时的国民党中央党部,却是拿这种“擅自行动”毫无办法,实在是令人感慨。从这个角度来说,国民政府的法度确实也要沦为空谈了(当然,1927年武汉七一五政变时,武汉政府也发布有“保护共产同志身体自由”的命令,或许1929年天津的法官们是沿用此条“中央指示”来办案)