今天是世界艾滋病日,作为一名医者,也来科普一下相关知识。

什么是艾滋病?

艾滋病简单说,就是获得性免疫缺陷综合征(或称后天免疫缺乏综合征,英语:Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS,音译为艾滋病),它是一种由人类免疫缺乏病毒(简称HIV)的反转录病毒感染后,因免疫系统受到破坏,逐渐成为许多伺机性疾病的攻击目标,促成多种临床症状,统称为综合征,具有传播迅速、发病缓慢和病死率高的特点。

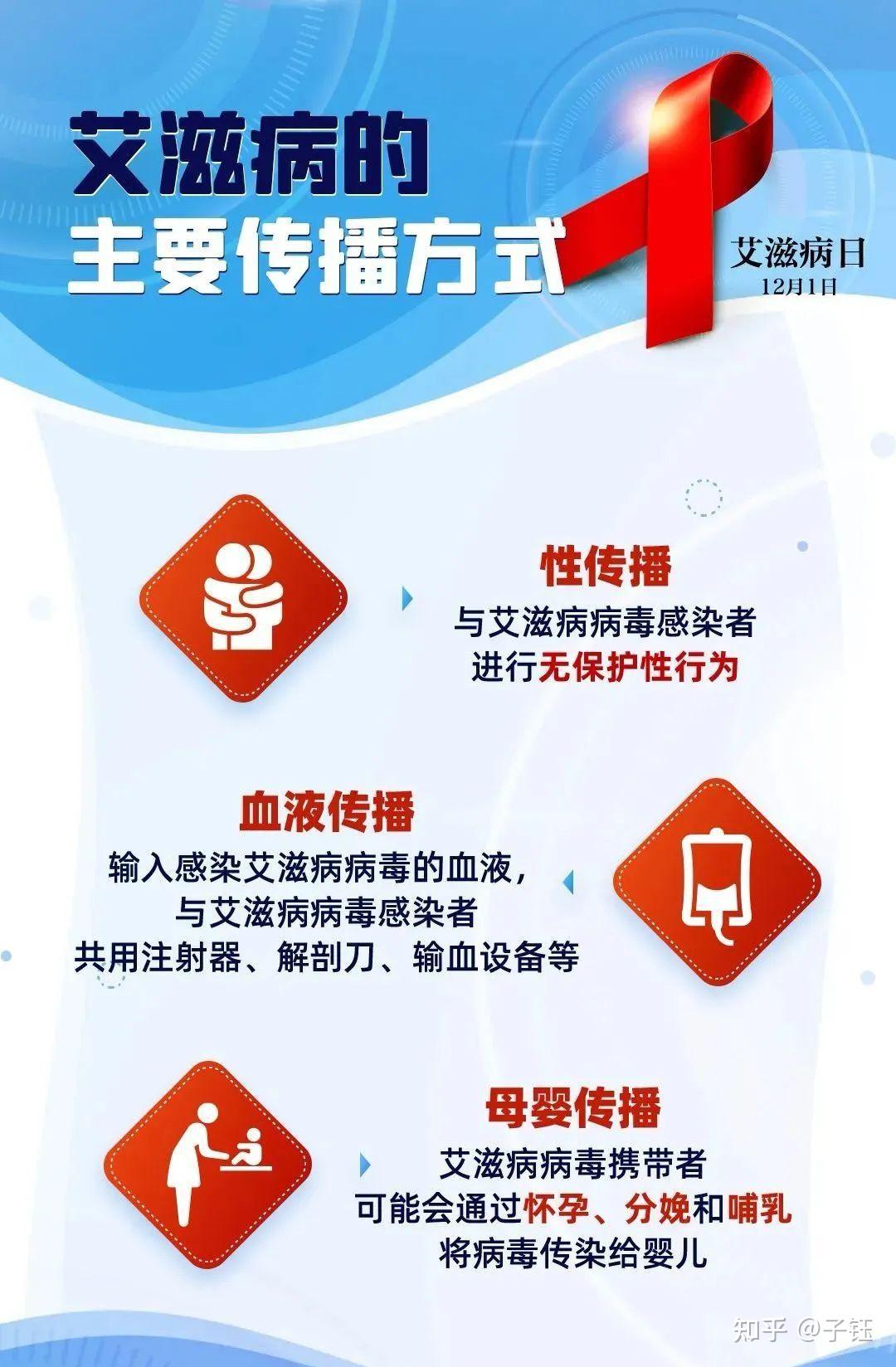

主要传播途径是什么?

主要传播途径三种:

1、性传播:是目前全球主要的传播途径(70%以上);女性被感染的机率高于男性。同性恋者更高。

2、血液传播:输入被污染的血液或血液制品;共用注射器吸毒;病毒携带者的器官移植及人工受精等;其他如刮脸、纹身、口腔科、非一次性器械消毒不严以及被HIV污染的针头或其他物品刺伤等。

3、母婴传播:HIV母婴传播感染率约为30%左右;怀孕、分娩过程中被感染(占2/3) ;哺乳期被感染(1/3)。

如何预防艾滋病?

1、阻断血液传播途径:远离毒品,不吸毒,不贩毒。尽量减少不必要的输血和注射。避免共用牙刷、剃须刀等行为。到正规医院或诊所进行治疗活动;

2、阻断母婴传播:作为女人要避免HIV感染。感染HIV的妇女最好不要生育。产前进行艾滋病检测。根据产科指征选择择期剖宫产术或自然分娩。如有艾滋病就应避免母乳喂养,采用混合方法喂养。

3、阻断其它传播途径:树立健康的性观念,谨慎性行为。正确使用安全套。及早治疗并治愈性病,因为患有性病,尤其是造成生殖器局部溃疡的性病使HIV的传播更容易、也更易获得。

高危行为后的预防和处理

高危行为后的预防极为重要,也叫暴露后预防(PEP),暴露后预防是一种事后预防HIV感染的紧急措施,它是指尚未感染HIV的人群,在暴露于高感染风险后,如与HIV感染者或者感染状态不明者发生明确的体液交换行为。特殊人员在职业工作中与HIV感染者的体液接触。这类人员应尽快采取措施进行预防。

1、局部紧急处理

(1)用肥皂液和流动的清水清洗被污染局部;

(2)污染口腔、鼻腔、眼睛等粘膜时,应用大量等渗氯化钠溶液反复对粘膜进行冲洗;

(3)存在伤口时,应轻柔由近心端向远心端挤压伤处,尽可能挤出损伤处的血液,再用肥皂液和流动的的清水冲洗伤口;

(4)用75%的酒精或0.5%碘伏对伤口局部进行消毒、包扎处理。

2、服用药物:在发生高危行为的72小时内服用特定的抗病毒药物,越早(2小时内)服用,阻断效果越好,连续服用28天,能降低HIV感染风险80%以上。

3、进行检测:一般在高危行为发生后的第4周、第8周和第12周时,要进行艾滋病病毒抗体检测。如果第3个月后,检测结果还为阴性,基本上可以排除艾滋病病毒感染。

其它科普知识

1、感染艾滋病病毒是否会立即被人发现?艾滋病的潜伏期是8-10年。也就是说感染艾滋病病毒后,一般要经过8~10年的时间发展才成为艾滋病病人。处于潜伏期的艾滋病病毒感染者的血液、精液、阴道分泌物、乳汁、脏器中含有艾滋病病毒,都具有传染性,但在外观上与正常人没有区别,不容易被发现。

2、艾滋病病毒的抵抗力如何?HIV对外界抵抗力低,对热敏感,能被75%的乙醇、次氯酸钠和含氯石灰灭活。

3、接吻是否可以传播艾滋病?一般来说,接吻不会传染艾滋病。艾滋病毒存在于感染者血液、精液、阴道分泌物、泪液、尿液、乳汁、脑脊液中,在唾液中的含量非常少,不至于导致人体感染病毒。