补贴理论上在2020年就应该结束了,但是在21年和22年仍然延续了。

- 2022新能源汽车1-10月销量516万辆;新车渗透率24.7%

- 2021新能源汽车1-12月销量352万辆;新车渗透率13.4%

- 2020新能源汽车1-12月销量136万辆;新车渗透率5.8%

这三年的新能源新车渗透率几乎成倍增长,如果没有意外,今年的新能源汽车销量破600万应该问题不大。

在此情况下,新能源汽车已经不需要补贴来刺激新车销售。今年纯电动汽车单车最大补贴为1.26万元,对于购车者而言,吸引力也已经没有“很香”了。

另外,新车补贴是补给了车企,至于车企有没有让利消费者,就不得而知。消费者所追求得性价比,是鉴于产品力和价格之间的一个平衡。

- 能接受续航焦虑么?

- 用车成本便宜多少?

- 保养维修成本高么?

- 综合对比哪更合适?

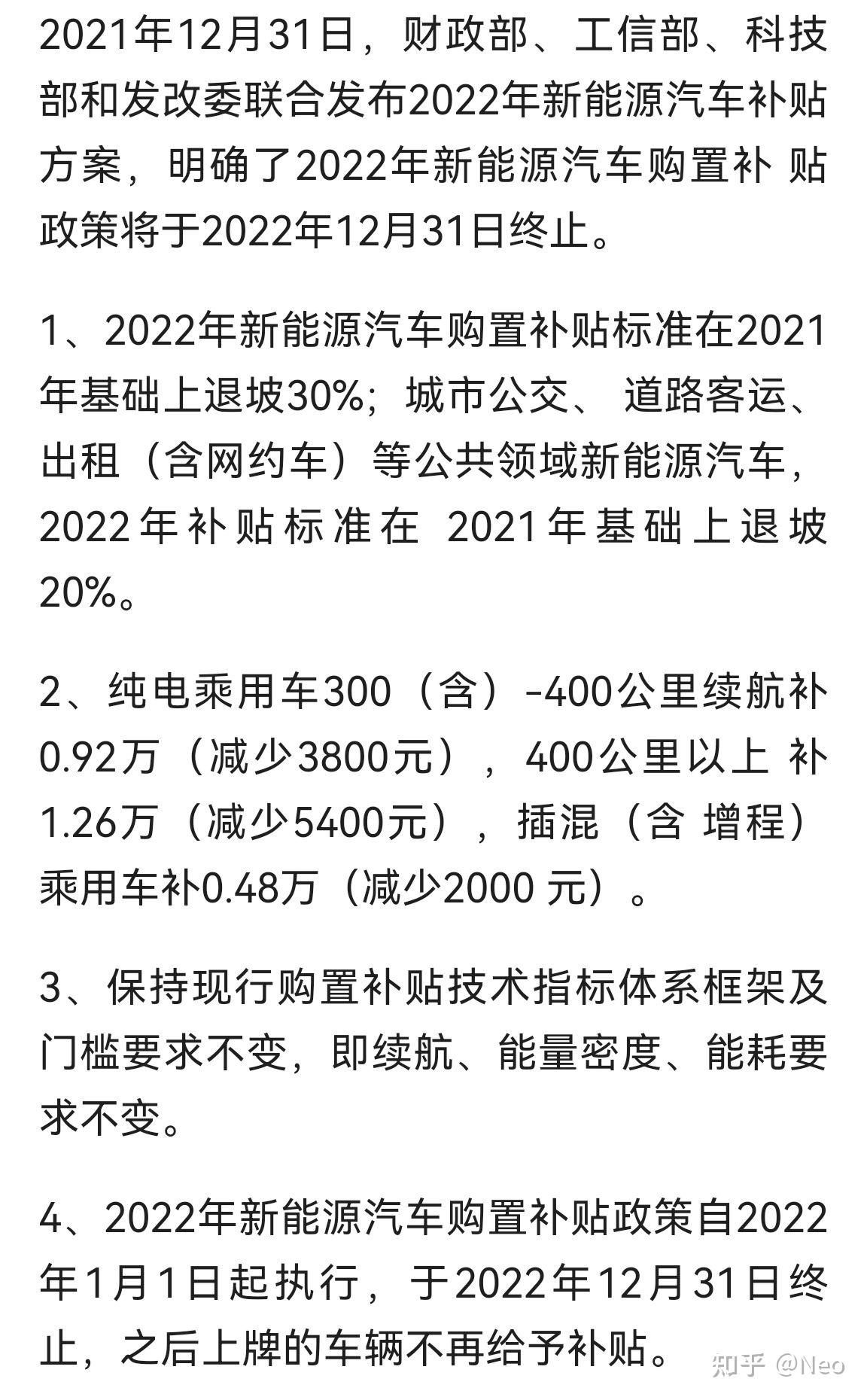

根据《财政部工业和信息化部、科技部、发展改革委员会关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》的规定,2022年的新能源汽车补贴政策到2022年12月31日就没有了。所以如果没有新的特殊说明和通知出来,那就意味着新能源汽车补贴到月底就要结束。

但是也不排除其他情况:

- ①新能源汽车消费疲惫的情况下,继续延续,但力度降低。

- ②国补取消,地方根据汽车销量进行补贴。

- ③汽车消费券的形式,补贴到消费者或者车企。

- ④汽车厂家为推进销量,继续维持原价甚至降价来抢占市场。

- ⑤新能源汽车购置税继续减免,仍然能减少车辆10%的费用。

当然,对于部分地区比如上海,插电式混动汽车已无法上绿牌。上海的购车消费者,如果仍然想要插电混动绿牌,就在抓紧在12月底前上车了。其他地区是否会跟上这个方案,就要等等看。

10月10日消息,根据上海市最新出台的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,自2023年1月1日起,对消费者购买或受让插电混动汽车(含增程式)的,不再发放专用牌照额度。

在2023年补贴政策的退出,说明新能源汽车市场,已经可以自由发挥,不需要依靠补贴才能发展了。而25%左右的新车渗透率,也反应出消费者对新能源汽车的信心越来越好。如果燃油价格持续高位,那么对新能源汽车将持续利好。

未来的不确定因素在于动力电池价格

占据纯电动新能源汽车的成本的半壁江山的动力电池,在今年也发生了较大的成本波动。

从2022年Q2开始,由于正极材料(磷酸铁锂/三元材料)的价格上涨,今年新能源汽车尤其纯电动汽车,有1-2万左右的涨价。而在2023年,动力电池的新产能将会有很大一部分释放,但如果销量依然暴增的情况下,原材料在供不应求的情况下,是否会继续上涨也不得而知。

自我2016年从事新能源汽车行业以来,动力电池每年都呈现下沉的趋势。无独有偶,2022年却唱了个反调。21年底,动力电池原材料,尤以正极材料为主,今年一季度仍然以“压迫式”和“拖延式”方法,逼着动力电池厂家不涨价,维持原价。但到了2季度,动力电池厂家们已经按捺不住,强烈要求涨价。无奈下,第二季度公司几家动力电池厂家的磷酸铁锂、三元锂电池价格都有很大幅度上涨。

大致的情况就是:涨了200元/Kwh(未税)。而单车的电池容量大致在50-60Kwh,一辆车的出厂未税价就涨了10000-12000元。如果是更多容量的车辆,比如80Kwh,100Kwh的车型,则要涨16000-20000元。再到销售渠道端,加上增值税,消费者需要承担更高额的成本上浮。

一方面由于动力电池的装机量,随着新能源汽车的销售量大幅增加;另一方面也由于其他领域对锂电池需求的增加。

储能行业的火热,也带动了锂电池的需求增长,从而导致储能与动力电池共同需要的原材料的价格上涨。虽然磷酸铁锂较三元锂电池在成本上有优势,但2022年Q2季度以来,三元锂的成本较之于成本优势大幅下降。

2021年以来,不少纯电动车开始搭载磷酸铁锂电池,而不再青睐高能量密度的三元材料电池。比亚迪的刀片电池,特斯拉搭载宁德的铁锂电池,其他很多运营/商用车辆,都很大程度依赖铁锂电池。

在续航和成本缩减中,消费者是要为优势不足的成本买单,还是续航买单,未来犹未可知。

2021年我国储能电池出货量达48GWh,同比增长167%,预计2022年装机量超90GWh,同比增长88%,2025年将超过324GWh

钠离子电池如果能在2023年量产,将会改善储能电池去“抢占”动力电池的产能,对于储能和动力电池双方都有一个成本下探的空间。

尽管如此,动力电池价格下探,仍有不确定因素,另外从源头到终端,也有未知因素,所以2023年新能源汽车的终端售价会降低么?不得而知。

在不确定因素之间,能让你下决定的是你的钱包充不充裕。

买和不买,完全看消费者实际的需求。汽车消费属于享受型消费,且金额较大。一般消费者会通过多方面对比,最后才能下定决心买或不买。

因为这一两万的价格而打乱了消费计划,则大可不必。如果预算足够,那就无所谓什么时候买;如果预算吃紧,看实际需求,对未来预期好则可买,预期不好则尽量克制冲动消费。毕竟在寒冬腊月里,要保证生存。