《没有人给他写信的上校》,马尔克斯。

这是我继《霍乱时期的爱情》、《百年孤独》、《枯枝败叶》之后读的第四部马尔克斯的小说——《没有人给他写信的上校》。《枯枝败叶》是马尔克斯的处女作,虽不及后面的作品出彩,但是作者用老人、妇女、孩子三种视角讲了同一个故事,这是一个很大的亮点。相同的事件,不同的视角的人会有不同的看法与感受。在这篇小说中,“孤独”这个字眼已在马尔克斯的小说中初见雏形。看完《百年孤独》再去看《霍乱时期的爱情》,会不自然地惊叹,如此风格迥异的作品,的确出自于同一个作家之手。而关于《没有人给他写信的上校》,很多人都认为这部作品——包括作者自己——是最完美的作品。

你用什么来反抗绝望呢?摔东西?打骂?睡觉?哭?还是,等。

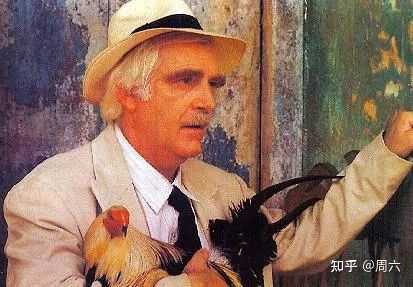

一个不具名的上校和他的老妻,一边讨论一只鸡,一边等待那笔永远到不了的抚恤金。故事漫长而单调,就像小说里没有四季之分的天气。小说很短,很短。我手头的这版书只有一百页左右,还是毛页数。马尔克斯忠实地信赖海明威那一套。按照海明威的【冰山理论】,有八分之一的东西是浮在上边,剩下的,都是不需要作者写出来的。因此,小说开头,一笔带过,神龙见首不见尾。

写这本书时,关于上校外租父的漫长故事,自己当时的凄凉遭遇,以及对海明威的崇拜与尊敬,这些都一股脑儿涌在马尔克斯脑中,好像在催促着他完成某种使命。那时的马尔克斯只是个迷茫地游荡在巴黎街头的记者。在巴黎的街头,好巧不巧地,两位大师相遇了,当然,那也是他们最后一次见面。4年后,海明威选择了以自杀结束了自己的生命。不敢想,能写出《老人与海》的人也会放弃命运的争斗,选择亲手去了结一切。那是一个没有暖气的冬日的房间,边冻得发抖,边修改第二遍、第三遍、第四遍……按照他自己的说法,这部小说修改过九遍之余。

文中没提到上校的名字,也没提到他妻子的名字,更没提到他们的儿子的名字,即便连那只鸡,也没有名字。开头只说道:75岁的上校和妻子,在失去儿子长达九个月之后,上校在十月去吊唁一个死亡的人。这些年,他一边等待每周五的邮件,而等待的十五年里换了七届政府,等待这个政府永远不会寄来的抚恤金,一边想法子豢养一只斗鸡(他的儿子正是在一次斗鸡中死去),并等待它的胜利为这个家庭换来些微薄的收入。鸡是一只不会说话的鸡,但是它是上校一家的希望,自从上校的儿子因斗鸡而死,妻子似乎就把这只不会说话的鸡当作了儿子。上校因为他的鸡而受到堂萨瓦斯的关注,因妻子的病而与医生来往,其余的人便算是跟上校没有什么关联了。上校为了等到那封信,他能做到努力只能是与自己僵持——每个周五穿上体面的衣服,准时在码头等待邮差“只有一件东西是肯定要等到底的,上校,那就是死神。”他那满满一箱子的功勋,在这个和平年代,不过是一堆破铜烂铁,上校只不过是抱残守缺,不知变通,就像厕所里的石头,又臭又硬罢了。等得越久,沉没成本也就越高,他也就越等下去,一旦中途不等待下去了,就说明了之前的等待毫无意义。上校是孤独的。到最后,当周围所有人都毫不惊讶地默认了命运时,上校成了唯一一个无法接受现实的人。于是,马尔克斯的克制叙述,“丝毫不惊讶,不激动,不愤怒,清澈冷静,仿佛梳理成真”的口吻,说出爆发小说情绪的结尾:“吃屎。”

贫穷的绝望,衰老的绝望,生活的绝望:我们生活在一个充满偶然性的世界,生活会极尽所能地为难你。如果有什么方式可以抵抗生活,我想可能是与生活胡搅蛮缠的勇气。上校这时像极了阿Q的思维,精神胜利法。没有人知道是什么,也没有人知道为什么,更没有人知道怎么做。就像《等待戈多》中的“咱们走吧。咱们不能。干嘛不能?咱们在等待戈多啊!”为什么等待戈多啊?戈多是谁?这是一个永远没有答案的问题。好像上校一家生活永远如此,如此绝处逢生,永远都在等待虚无,可是永远都有出乎意料的小惊喜,正如上校自己说的“生活是人们发明出来的再美妙不过的东西了。”“Stay hungry, stay foolish”,直译过来是保持饥饿,保持愚蠢。我理解为永远求知,永远保持天真好奇探索欲。之于文章结尾处的“吃屎”,这样的戏谑着实让人无奈,可是未来会怎样又有谁知道呢,也许退休金永远不会到,可是也许明天就会到。看到这,有没有觉得这句话非常熟悉,沈从文的《边城》结尾中说“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”已经无人写信的时代,在这个即时通讯的时代,等待仿佛成为了最遥远的事。

如果绝望不是一种感觉或情绪,它们来得快去得也快。那是一种状态,是一种无论做什么,都无法改变的状态。我想,这是一个哲学话题,人生海海啊,绝路逢生也时有出现,而穷途末路也未可知。王小波曾在《黄金时代》中写道:生活就是一个缓慢被锤的过程,人一天一天老去,奢望也一天天消失,最后变得像挨了锤的牛一样。于是上校不再卖斗鸡,即使他们没有任何的食物了。这不是傲慢,这是他最后的决定,等待命运之神的判决。

现实,超现实。当贫穷击打你的时候,你能做些什么呢?就像上校发出的那歇斯底里的一声,“这个世界上的任何东西都烂透了!”但上校怀着悲愤的心情,一直不肯放弃,等待着这个承诺,希望有人给他个态度,给他个说法,这使得上校的虚妄的、一根筋的、死要面子活受罪的等待,看上去像是一种反抗,一种控诉。所以,最后,只有死亡,才能结束这一场希望和无意义的希望二者的绞杀……