一.张捷石破天惊,驳倒了以往的“苏联承认”论?

张捷唯一新鲜的论调就是质疑苏联航空可能也造假,比如苏联的无人登月可能也有水分,这是为什么美苏两国达成了默契,互相不拆穿。这时候经典的炮打自己的情节出现了——

嫦娥二号还拍摄到了阿波罗11号的登月遗迹,张捷不提这个,只说月壤成分不对。实际上两国带回来的月壤反而互相印证了,只有毫无地质学素养的人才会看到成分不同就跳出来说你这肯定有一个不是月球的

此外,美国共取回月球土壤382公斤,美国自己和自己的月壤成分一样对不上。其中有1g月壤赠给了中国做研究,现在被存放在北京天文馆。请问这又说明了什么?

张捷的这一推测从苏联的角度去看也是毫无道理的。实际上苏联对美国的登月计划并非没有怀疑,赫鲁晓夫就认为这是美国类似于后世的星球大战计划的战略欺骗。勃列日涅夫推出了《关于探索月球和外层空间有关决议》,实打实地进行了投资。苏联政府此前一直试图否认美国登月的可能性,美国登月后在国内避而不谈。你猜为什么苏斯洛夫没有想到在国内搞一波登月造假论?而且苏联在美国一直都有间谍网,参与登月工程的人数相当之多,克格勃不会这都挖不出一点东西吧?从宣传的角度讲,否认登月的轰动效应和苏联任何可能被美国指出的航空造假都无法比拟,这显然是一本万利的

二.张捷是什么冲破美舆论霸权的勇士?

你眼中的登月造假论:戳穿美国政府多年来的骗局,冲破西方舆论霸权,让“西方优越论”最后的脸面碎了一地

实际上的登月造假论:美国小报的流量密码,起源于一些专以惊世骇俗的言论来吸引公众的报纸和电视节目,成型于美国前海军军官Bill Kaysing的著作《无人登月:价值三百亿美元的美国骗局(We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle)》。在左翼这一阴谋论被越南战争的反对者采信,认为这是美国政府为了转移公众对越南战争的注意力炮制的[1]

国内张捷那样的老保的言论无非是在复读流行于美国一些文化水平不高的共和党支持者中的一些论调而已。这也是知乎上一个奇观——被白右渗透就不是渗透,而是在和公知战斗。实际上这都是美国意识形态的一部分。共和党选民怀疑、质疑美国政府在欺瞒、愚弄民众,自己在被两党主流势力控制的大报上看到的并非真相,这不是典型的公知言论嘛。但大众传媒本就给这些人安排了一个生态位,用无害的阴谋论让他们沉浸于验证美国登月的真伪、地球平不平、华盛顿是否隐藏了外星人之类无伤大雅的事情——反正登月是真的,地球是圆的,没有外星人,把精力耗费在这些事情上就不会拿着枪进攻国会山了

美国流行的各类阴谋论早就架着放大镜把登月的疑点都扫视过了

比如当时有人认为,照片质量太好,照片上没有星星,像是伪造的

实际上第五次登月的时候照片就有星星了,如图一。第一次登月没拍到星星是因为太阳光和没带拍摄恒星的摄像机,如图二也没有拍到星星。那时候宇航员还拍到了金星,金星的亮度远高于地球视角。照片质量好则是因为质量不好的没在报刊上发表

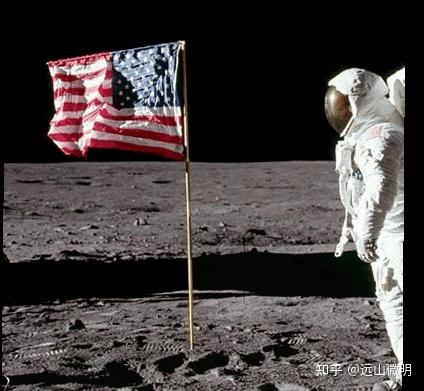

再比如各种疑似摄影棚的证据。一部分被证明是彻彻底底的错误记忆,另一部分,例如质疑下图是聚光灯效果,其实是因为图片编辑过,再比如认为旗杆飘扬或者旗杆的形状不平整因此是伪造的,实际上旗杆并未飘扬,不平整是因为没有抚平,还有某块石头上出现C字,但大图上并未出现,详图的C字是印刷缺陷导致的,都被证明是不合理的

脚印很清晰,是因为月球的颗粒棱角分明,在地球上反而没有这种效果

还有人认为登月行动中部分参与人死于飞来横祸是美国政府在灭口,比如Theodore Freeman的死。但从比例上看,参与登月行动的人数量非常庞大,有这几个人死于各类事故并不反常

三.关于张捷的其他论据

张捷的阴谋论,水平还比不上老美。登月究竟是不是伪造,其实是被美国人质疑地干干净净。但张捷整个视频,没有一句建立在科学的基础上。原视频说到最后,搞出来一个“可能有夸大”的结论,这不就是沈逸那套“有点意思”嘛。登月登了就登了,没登就没登,哪有什么夸大不夸大,就是阿姆斯特朗脚有没有踩在月球上的问题

张捷认为那时候的计算力不可能实现登月,但登月二十年前美国就试爆了原子弹,登月数年后阿连德用更落后的计算机建立了全国的控制论网络,总不至于“小男孩”也是摆拍吧?是张捷自己对科学没什么认识

美国为什么没继续登月这完全是一个建立在不存在的基础上的质疑。事实上美国并非没有继续登月,每个总共登了七次,成功六次。之所以不再登月了,是因为实在没有登月的需要了,宣传效应足够多,科研上也没有收益,登月的投入又很大,美国也要考虑登月这件事的效益

总之,美国登月造假这种陈腔滥调在这个问题下全面复兴,只是充分说明了翟山鹰第二筛选粉丝的能力而已

参考

- ^"Was The Apollo Moon Landing Fake?". American Patriot Friends Network (APFN). APFN.org. July 21, 2009.