如何评价睡前消息455?

- 25 个点赞 👍被审核的答案

马前卒对人口政策的辩护是毫无道理的。1970年实行二孩的计划生育就正好。1980年一孩政策刚形成时,当时高层内一些人就有对421结构的担心。1980年代据《剑桥中华人民共和国史》描述我国为了让民众吃饱饭,出口高价粮同时换进口低价粮来保证民众口粮,这是实行一孩也情有可原,也可以不算坏选择。

可是到了1990年严格强制一孩,就是大错误了!《政治的人生》的作者,早在1994年就注意到了上海总和生育率远低于1.5,要他的研究生在其他很多人研究人口增加对经济影响时,研究一下人口下降对经济的影响。1990年,西欧总和生育率已经降到1.4,到2000年5普出来后,总和生育率已经很低了,好像不足1.4了,就应该立即停止一孩政策。

可五普数据出来后还严格一孩,就是大错特错!想想从建国鼓励多生到1970年两孩计划生育,20年就把政策及时转向。而现在1980年的一孩,到1991年严厉一孩,到2016年放开二孩,用了36年,说明没有以前那样能与时俱进及时调整政策了。而且2008和2016两轮房价起飞,使本就随着工业化城市化缓慢下降的总和生育率变为了迅速下降!

而2021年的第三个《决议》没有敢于承认人口问题失误,就是给民众一个最大的信号!也浪费了D的6/4或者5/5开的良苦用心!以后也不要再对对大的鼓励多生的措施存有幻想!而且现在的一系列政策说明,经济基础决定上层建筑。现在就是要存地失人,90和00后当然会以自己的方式回应上层。“great again”以后也很难实现!

综上他对计划生育一孩的辩护,就像现在在中国福利占gdp比例低于发达国家和同等的发展中国家的时候,说什么不养懒汉。在大家希望把基尼系数降到0.3-0.35的时候,污蔑他们想要降到0.18以下想吃大锅饭一样。

所以计生政策,1990年以前的可以说合适或不坏,越晚的情况错误程度越大。不管如何说,后人的历史评价高不了。

编辑于 2022-07-12 12:36・IP 属地河北查看全文>>

lfwangjianxiong - 687 个点赞 👍

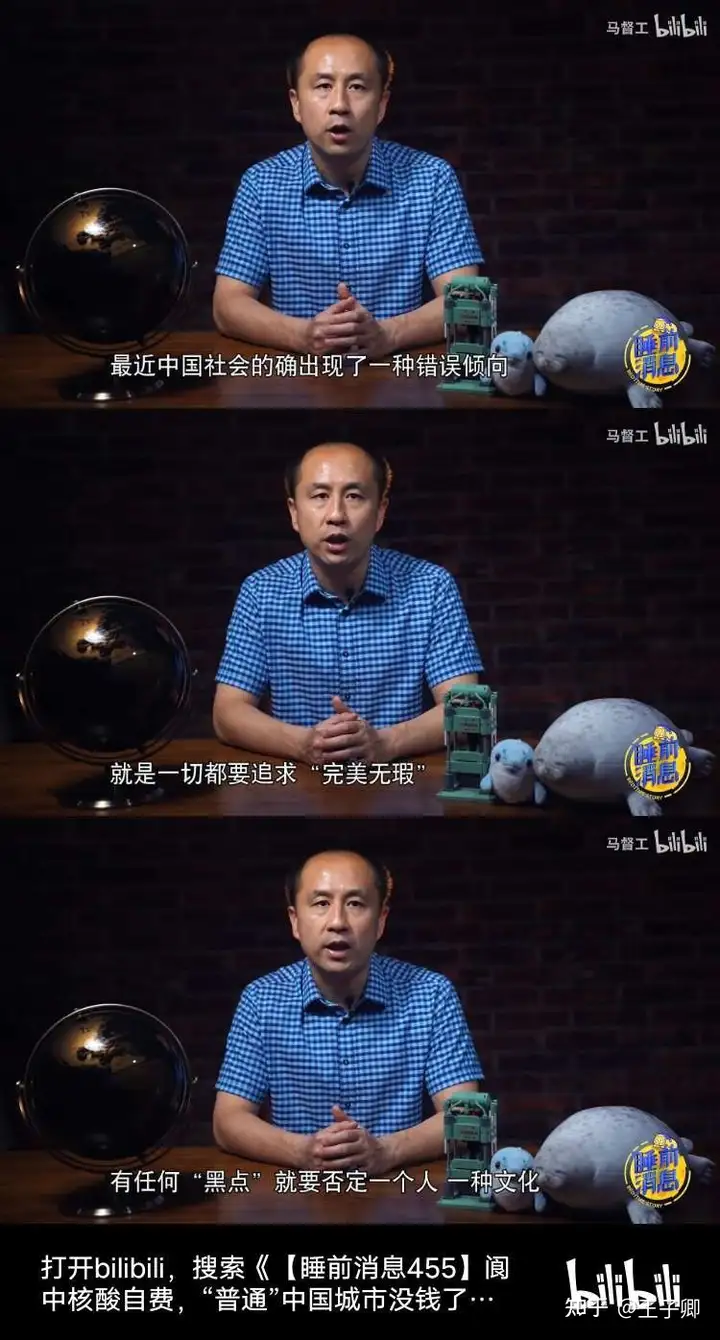

整个视频里,最能引发共鸣的就是这句话。

当前社会,个人层面上的“容错率”越来越低,出了一点问题,或者被扒出来一点历史问题,就会被“一票否决”,从社会意义上完全封杀;但集体层面上的“容错率”却越来越高,某个企业、某个单位、某个职能部门出了问题,象征性地发个通报,不置可否地给点回应,事情就轻轻揭过,得不到任何称得上伤筋动骨的处理。

很多系统已经达成了隐性共识,做好了不一定有好处,做坏了一定有坏处,只要有了一点“黑历史”,整个人就被钉在耻辱柱上,很多年都翻不了身。与其做多错多,不如啥也不做,大家一起摆烂。

这种趋势呈现出很危险的苗头,希望能早点控制住。

发布于 2022-07-09 14:02・IP 属地广东查看全文>>

王子卿 - 333 个点赞 👍

这一期关于计划生育的讨论,模糊混淆了三个重要概念:

计划生育(始于1971)、一胎化(始于1980)、一票否决制(始于九十年代初)

虽然这三者有重合,但归根究底完全不同。

计划生育应该搞,不代表后两者就很正当。

计划生育的大部分成果,是一胎化之前取得的。

1971-1980年,在“晚稀少”政策之下,在各地计生工作领导小组动员下,中国的总和生育率从5.44下降到2.24,从黑非洲水平下降到了略高于更替水平。

但计划生育过程中几乎所有人道灾难,都发生在一票否决制推行之后。

发布于 2022-07-11 15:49・IP 属地山东查看全文>>

居九年 - 142 个点赞 👍

旅游业始终无法解决的一个问题就是:

大多数景点都是一辈子去一次两次,赚不到回头钱。

就算全中国每个人都去一次景点,也就能薅几百亿、几千亿的羊毛,这对于景区投入、改造、维护、基础设施建设等来说,能覆盖成本就不错了。

当然对于四川来说有一些比较好的优势在于,过去的农家乐传统也培养了郊区出游的习惯,景区服务于本地人反而比服务游客实际多了。

但这得建立在本地拥有一定量的工商业,有一大批稳定的市民阶层的基础上才能成立。

所以,问题又绕回来了,如果本地有适合发展的工商业,还会那旅游业当龙头吗?

作为和阆中对比,可以看一下位于阆中西北方向的广元,与位于东北方向的巴中。

发布于 2022-07-09 21:28・IP 属地四川真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

神乐妮可 - 71 个点赞 👍

根据辩证法,对错是辩证的,有对才有错,有错才有对。如果试图掩盖错误,那正确的东西也就不是正确的。

正如清官是贪官比出来的,新中国的正确是和民国比出来的,党的伟大是和蒋匪刮民党比出来的,当年教材为了统战抬高国民党,黑料一个不说,结果就是那一代教材培养出来人都开始质疑抗日和解放战争中的党。

我看了穆好古游阆中的视频,不得不说阆中旅游改造的相当不错…………

这句话好像是病句,我读不通顺

这点我倒是听父辈说过,坐标陕西渭河以南周至(一个大平原然而至今都是贫困县连铁路都没有)。

七八十年代周至地区人口就已经超过土地承载能力不少,我爹上学的时候,学校经常要组织学生停课去捡树枝,去刚收的地里翻玉米根,因为学校食堂经常没能源开不了火,有米无柴。

当时农村能砍的树全砍了变成柴了,所以学校一放假老师就带学生找地方种杨树,杨树长的快,用途广,长几年就能砍了用,今天北方农村遍地杨树基本都是当年留下来的。我老家一个教室大小的院子都种了4棵,后来九十年代我家进城了,这4棵杨树就没用了,一直放着,小时候回去我记得至少也有7层楼高。

一年的主粮小麦玉米只能吃两季,剩下两季天天靠红薯土豆。实在没办法就去渭北找饭吃。渭北人口在民国损失惨重,所以人地矛盾还行,粮食比较充足,拿点东西去渭北换,实在不行就在渭北要饭。还有一种出路就是去新疆。

(PS:我爹回忆他上学的时候每过一个暑假班里就少一两个人,基本都是水库游泳淹死了)

编辑于 2022-07-09 21:59・IP 属地陕西查看全文>>

萌弟十方