早些年,网上还流传着星巴克从来不驱赶客人的神话。随便截取一段:

在知乎看到一个案例,说自己在星巴克等人,但是来例假肚子痛,捂着肚子,店员上来询问她是否需要帮助,她说坐一会就好。店员说,您可以一直坐在这里,有任何需要可以找我帮忙。她心里就感到非常温暖和感动。

通常我引用都会标注原作者,但是这篇被无数营销号转载,真不知道原创是谁。

当然,还有些用户就想坐一会(出于等人等各种原因),这时候如果星巴克驱赶顾客的话,那么这个潜在的用户也有可能会因为你的驱赶产生不好的体验而流失。

长期来看,这些用户都是潜在的消费者,甚至是潜在的传播者。他当下不消费,不意味着他以前没有消费或者以后不会消费。

对星巴克来说,除了节假日周末的时间,大部分时候门店都会有闲置的位置。对于企业来说,利用这些闲置的位置,向潜在消费者展示一下星巴克“第三空间”文化,让用户直接感觉到良好的体验,肯定比在媒体投放广告的转化效果更好。当这些用户感受到舒适以后,也许下次他就会消费,或者他会把这个好的体验传播给他的朋友们。

类似于这样的文章,网上大把大把。不清楚是不是星巴克的品牌部门雇佣写手做的推广,也有可能是自媒体为了迎合部分人群刻意编造的文章。不过这是对于星巴克有利的宣传,即便不是他们自己的推广,估计也乐见其成。

然后我们转向魔幻,在知乎上搜索“星巴克服务态度”

几乎清一色差评。

嗯?魔幻?不对,这不够魔幻。因为我在这些差评中找到不少来自于国外留学生或者国外工作朋友的评价,绝大部分都是:

“国外的星巴克热情、有礼貌、有耐心。不会一直比比叨叨让你去办积分卡。”

让我们进入千层饼思考模式。

第一层,这些旅居国外的朋友们就是星巴克的牧羊犬。

第二层,他们虽然不是牧羊犬,但是星巴克对于国内外服务质量品控要求有所不同。

第三层,星巴克对于国内外服务质量标准体系是一致的,但是中国人没素质,做不到美国那种服务水准。

第四层,中国服务业从业者的服务水准跟美国一样,但是国内星巴克从业者人均收入远远低于美国星巴克,所以对于服务态度无所谓了。

第五层,星巴克中国区知道问题的存在,但是不在乎。因为有无数的星巴克吹可以自来水,完全抵消来自负面的评价。(对吧,谁没事来知乎搜索下星巴克的服务态度?)

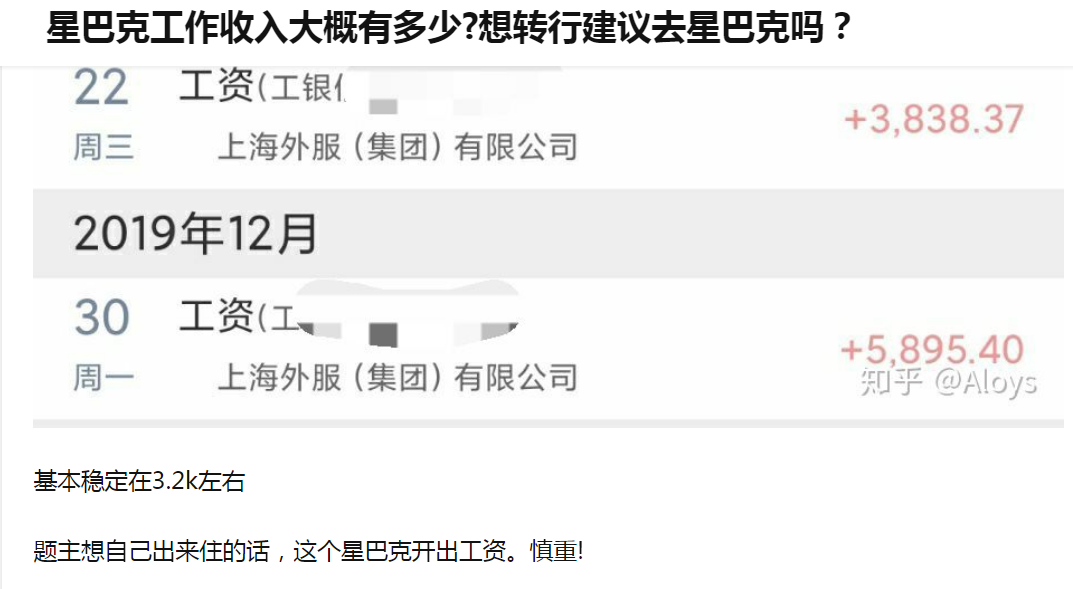

为了验证这个千层饼思考模式,我在知乎上找了下星巴克员工的收益。其中一位来自上海的星巴克工作人员开心的表示:

上海区域基本稳定在3.2K左右。

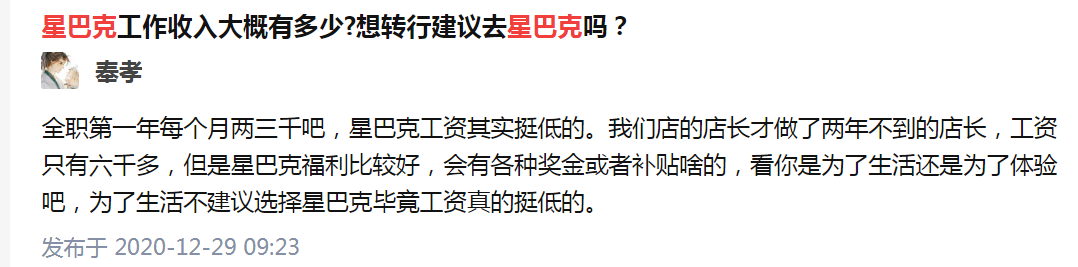

为了佐证,我又去找了下其他小伙伴的回答。

奉孝的回答,店长只有6K。

那美国星巴克店员的工资呢?呃,这个真不知道。但是,在华人聚居最多的加州,最低时薪是14美刀。按照现在的汇率(6.35),折合人民币88.9元。

按照1天8小时工作制,在美国星巴克工作一天最低的收益为711.2元人民币。

知乎的小伙伴们应该水平都足够,看到这里就可以很清晰去理解我想表述什么了。

国内星巴克这种属于典型的既想马儿跑,又想马儿不吃草。钱都给不到位,还奢求员工能有什么样的服务态度?

要说服务业容易受委屈,海底捞的服务员委屈受到少吗?凭什么人家脸上永远挂着的是笑容,对你各种热情?

他们的工资收益对得起自己回报。换言之,你在海底捞比其他火锅店多花出去那一部分钱,享受的服务溢价,实打实能回到员工手里。

我跟其他答主回答的角度可能不太一样。我并不想过多吐槽重庆这家星巴克,这不是个例,而会成为一个普遍现象。当星巴克的店员收益远远低于公司要求的服务水准时,我们在星巴克消费时候面临的就是各种冷屁股。

而我们还在纠结,为啥我30块一杯咖啡还得看你一个店员的眼色?

店员心想,我赚你个1毛钱就得把你当爹给供着了?

唯独星巴克在背后偷着乐。