不需要读多少书,只需要一个简单的标准就可以区分——你但凡看到有人说“把欧洲的羊全杀了都不够写亚里士多德的书”等说法,把这种人直接屏蔽,就能节省你大量的时间。至于原因,我在最后面会有解释。

而说到伪史论本身,举凡学术观点,你要批驳它,首先你得拿出来源。比如,你认为“古罗马冶铁技术超过汉朝”这个观点是伪史论,先得说清楚这个观点是谁提出来的,他的论据是什么。然后你再针对他观点中的问题,进行分析和反驳,这样他的点也就不成立了。

当然,这里所说的“观点”,还得有两个前提条件:

第一,提出这个观点的人要来自于学术界,观点要得到业内人士的认可。

第二,学术界的观点是会随着研究的深入而有所变化的,在这个角度上说,你需要保证你引用的观点是业内普遍认可最新观点。

而现实中,大量的“伪史论”者根本就不跟你聊这个。我之前还见过有人引用奥巴马、撒切尔夫人、丘吉尔、罗斯福等人的观点,来证明“西方历史”是如何伪造的。

这就真没啥可说的了。

当然了,现实中也有另一部分伪史论者,干脆就承认自己不是在搞学术。他们认为,“西方史”是西方的政客、阴谋家搞出来的一套东西,目的是打击中国的文化自信之类。

既然如此,倒也算坦荡。但要是承认这一点,这锅也就甩不掉西方史学界头上——至少甩不掉现在的西方史学界头上。

但这样一来,问题就是,既然你都知道是“舆论战”了,或者你都知道自己所批判的所谓“伪史”是被一部分搞舆论战的人捏造出来的“伪史”了,那你在这儿骂“伪史”的意义又何在?

而如果你身边真的有人还是坚持认为“西方史”是西方的历史学界伪造出来的观点时,你只需要问一个问题就行:

他们所反驳的不可信的某个观点,到底是哪个国家的谁在哪本书里提出来的?

不出意外的话,大多数人肯定说不出来。

既然说不出来,那他的“伪史论”的信仰是从哪儿来的呢?

换个角度来说,很多坚持伪史论的人,认为中国的史学界被西方史学界洗脑了。

但问题也在这里。既然他认为中国的史学界被西方史学界洗脑了,那中国的古希腊、古罗马等方向的研究著作中,岂不是得各种“伪史”俯拾皆是才对么?

可现实中,北大、南大、复旦等很多高校的西方史教授,都出版有自己撰写的希腊史、罗马史教材或者讲义,他们所发表的论文在知网上也可以轻松查到。

你要说你英语、希腊语、拉丁语水平不好,那汉语总看得懂吧?

国内西方史学界的知名学者,有谁认为“古罗马冶铁技术和规模远超汉朝”的?他们为什么这么认为?论据和推到结论是什么?这个结论提出后有没有同行质疑过?后续有没有过新的结论?

按照学术研究的基本逻辑,假如某学者在1980年发表著作认为“古罗马冶铁技术远胜汉朝”,而2010年有多位权威学者发表论文认为“古罗马冶铁技术远胜汉朝”的结论不成立,且这一观点没有受到明显的质疑,那么就可以认为当前学术界更认可“古罗马冶铁技术远胜汉朝”这个观点不成立。

而这时候,如果有人拿着那篇1980年代的书来说“你看,西方人伪造了历史”,那除了证明你只看了这一本书之外,也说明不了什么。

说到底就是,批评“伪史论”可以,但先要确定什么是“伪史”,以及“伪史”出自哪里。

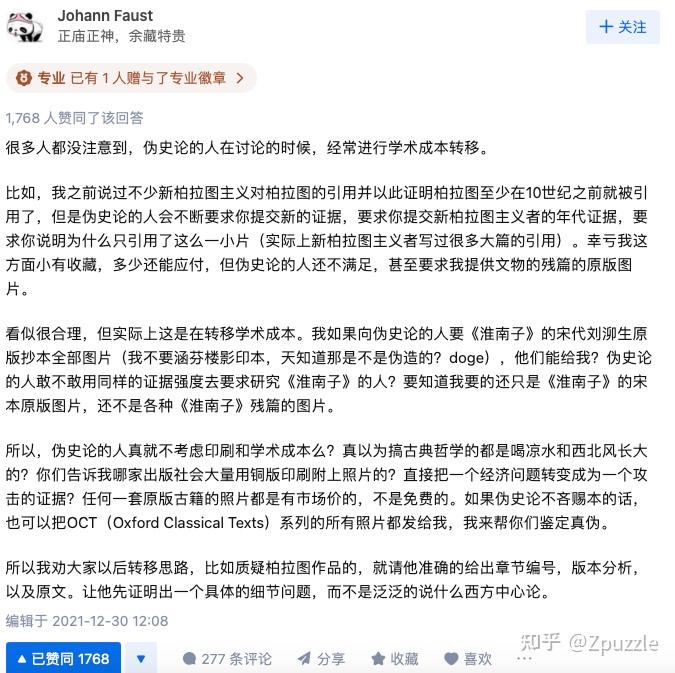

不然,这就是如同下面

所说的,所谓“学术成本转移”。

对于历史这种不可复现的东西而言,想要进行“质疑”的难度,远远低于想要将其“证实”的难度。

比如,谈到隋末财富,很多人都会说一句隋朝储存的粮食可以让天下吃五六十年。

但是这个东西你仔细分析一下,就会发现几乎不存在这种可能,因为以当时的生产条件很难产生这种规模的剩余,以及以当时的技术水平,也很难保证粮食储存五六十年。

从另一方面来说,隋朝的人口有五六千万人,可供这些人吃五六十年,那就是30亿人份的口粮。按照每人每年300公斤的用量计算,则是9000亿公斤,也就是9亿吨。

在现代技术水平下,一座一万吨的粮仓,占地面积大约是5000~1万平方米,9亿吨粮食大约需要4.5~9亿平方米,也就是大约450到900平方公里的面积才能够将这些粮食存下。

如此大规模的遗址,会很难发现么?

但对于任何一个历史学者来说,他质疑这个记载的真实性是没问题的,但如果一个人因为这个记载有问题,进而质疑隋朝的“生产力”,进而质疑隋朝有关的全部历史都是虚构和夸大的,这显然是要被学术圈笑话的。

即便是“伪史”,在历史研究者的眼里也不是没有价值的。因为任何伪史的创造必然不是凭空出现的,“伪史”中其实也包含了大量可以通过考辨而找出来的符合当时真实情况的一些东西。

不管是历史学还是文学研究中 ,都有一个细分方向是伪书考辨。按照一般人的想法,既然是伪书, 那就是假的,为什么还要去研究?但是,对于学术界而言,即便一个东西是假的,也依然有研究的价值,这本伪作是谁写的?什么时候出于什么目的写的?这本书对后来产生了什么影响……这都是研究的方向。

说到底,“历史”因为其难以复现和记录的偏向性,这个学科天然就存在证实与证伪的天然不对等性。它如同审判一样,对于公诉方来说,只要你提交的证据链不完整,哪怕已有的证据都足够有效,但依然不足以给嫌疑人定罪。而反过来说,哪怕公诉方提交的证据链再完整,对于律师来说,也都有进行质疑的空间。对于只能依靠古人有限的记载去研究的“历史”而言,想在这些记载之中找寻漏洞很容易——无论是中国历史还是外国历史,这样的漏洞都能找出一堆——但“历史”之难,难是难在证实,而不是证伪。

这就好比如说,我要写一篇《南宋时期福建教育情况研究》,那么我至少得阅读几百万字的史料,然后再从这些史料中找寻出那些零星的可供引用的文献,再结合一些近年的考古发现,来对当时该地的教育情况做一个推断。但是,因为历史情境难以复现,我所列举的各种文献和证据之间必然存在着大量的空白。如果真的出于挑刺的目的,那么可以说就算是再厉害的历史学家,其著作中都有难以解释的地方。可因此而说这些著作写的都是“伪史”,那就呵呵了。

而且,从历史学的发展来说,作为一个爱好者,我也能大概知道进入20世纪之后,西方史学的研究是逐渐精细化的。主流的学者,一般都是选择一个很小的角度——比如1930年代河北农村的某项经济活动——然后进行研究,很少再有人去搞那种宏观的历史书写。在这个角度上说,一个人想要反驳某个人的观点不对,可以说“XX的XX观点不成立,因为XX”,但不能因此而说这个东西是“伪史”。

至于说“那你要是觉得我说的不对,那你拿出证据来”——这就纯属耍流氓,历史证据都是靠材料和考古说话的,在没有更新的材料和考古证据出来之前,再厉害的学者也拿不出“新证据”来。也正是因为如此,历史中才有大量的存疑和待商榷的内容。但如果因此而将这些东西称为“伪史”,那么同样开也可以说《史记》中记载的大量内容都是“伪史”。

何况,就现在伪史论的这群人的质疑能力,是很让人感到可笑的。

比如就拿最多的质疑亚里士多德作品的人来说,这里面最基础的一个证据就是羊皮问题,即他们认为以当时欧洲的生产力,即便把全欧洲的羊都杀了,也写不了300多万字。

但实际情况是什么样呢?皮革的加工技术古已有之,鼓等乐器就是把牛羊等动物的皮革拉伸之后制作出来的。生的动物皮革因为存在大量的毛孔且比较湿润,是不能写字的。只有经过加工、阴干之后,才可以用于书写。动物的皮革被拉伸之后,面积会扩大几倍。一只普通的成年羊,皮革面积在1㎡~1.5㎡之间。经过拉伸,可以做成3㎡~5㎡左右的羊皮纸。即便取其低值,按3㎡计算,那么一张羊皮纸大约相当于50张A4纸。而一张羊皮纸能写多少字呢?就假设一张A4纸只能写200个单词,那么一张羊皮可以写1万字左右。300万字,也就是300只羊而已。

这里面都是取低值算的。假设一张羊皮可以做成5㎡的羊皮纸,且每张A4大小的羊皮纸可以写500个单词,那么一张羊皮就可以写4万个单词,只需要80只羊就可以了。

而且,我上面的这个计算,还有一个最大的漏洞——那就是羊皮纸是可以双面书写的。换言之,这个数字可以再除以2,即只需要40~150只羊,就可以制作出写300万字需要的羊皮纸。

欧洲就算再穷,还凑不出100多只羊?哪怕是在汉朝,匈奴一户普通牧民家里养的牛羊,都不止这个数。而实际上,一个普通的蒙古包,如果采用羊皮制作,都还需要几十张羊皮——亚里士多德这种人物(先姑且认为其真实存在),全部身家还抵不上一个蒙古包?

羊皮纸的贵,在于其加工相对复杂,而不是羊皮本身有多么稀缺。就算你把生羊皮晒干了直接用,一张羊皮正反两面也能写下个万把字,三四百只羊足够了。

当然,这并不是说不能质疑亚里士多德、柏拉图等人的理论、著作的真实性,可拿什么“羊不够”、“如果亚里士多德的书是真的,当年杀的羊到今天都吃不完”之类的话当证据,只能证明有些人连一张羊皮能写多少字这类最基础的问题都搞不清楚。

而一边说着中国的学者迷信西方,一边又连一张羊皮能写多少字这种问题都不去想,只知道跟在别人后面复读“羊不够用”,还认为自己一下子击中了“伪史”的要害——连我这种外行都能看出来“羊皮不够”说的可笑,正经的历史学——尤其是古典学的研究者能认真看一眼,就是他们输了。