说起美国铁路的衰落,其实非常有意思。不是美国政府没有“集中力量办大事”的能力,而是最后一次“集中力量办大事”摧毁了美国铁路,进而点亮了交通科技树的另一枝丫。下面我们慢慢聊。

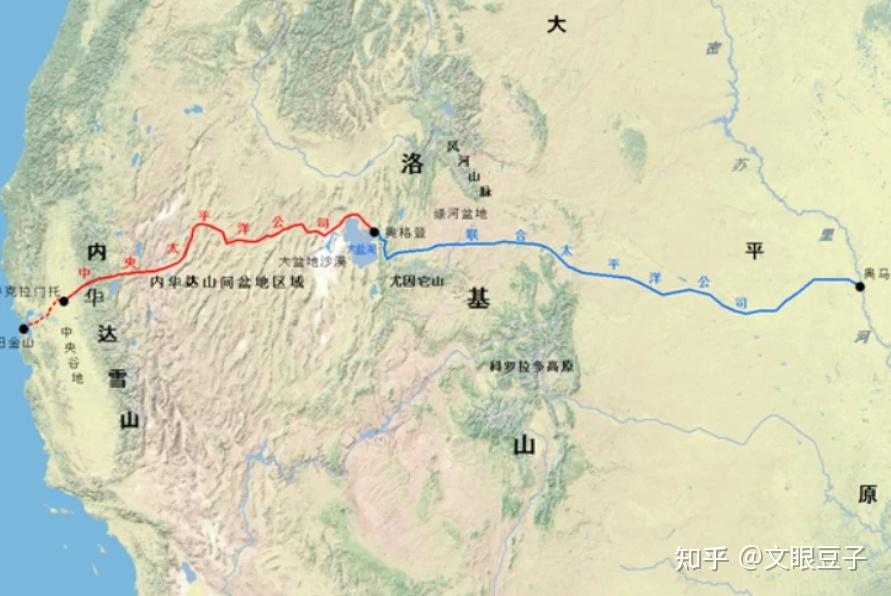

美国基建热潮的标志性事件,自然是1869年太平洋铁路的贯通。这条铁路对美国重要到什么程度呢?在1869年之前,你要想从纽约去洛杉矶,大概率要去麦哲伦海峡兜一圈。

是的,那年没有巴拿马运河,美国也没有纵贯东西的高质量公路,内华达山脉和中部沙漠是旅行者的梦魇。

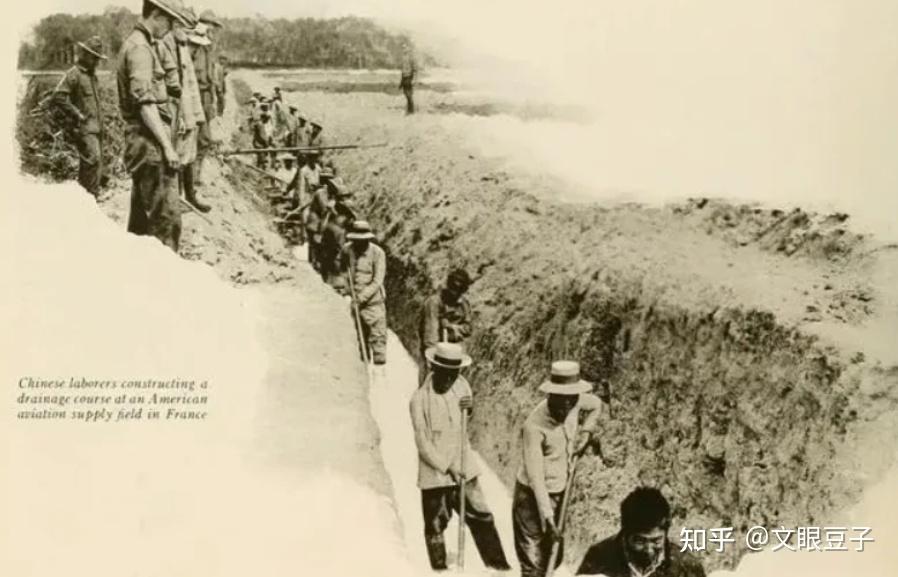

当然,也是修路工人的梦魇。这里不得不提一句华工,勤劳的中国人成就了两个基建狂魔。我在翻看资料时印象最深的是太平洋铁路动工前,工程主任斯托波对大股东克洛克说:

白人们自从找不到金子后,只想偷马和打牌。没有别的办法了,只能试试中国人了。

这一试,10000华工永远留在了内华达山脉的冰雪中。

回到正题,太平洋铁路彻底点燃了美国的铁路热情。这一阶段的美国自由的无法无天,司法部就一个光杆司令,华尔街就是央行。这也成就了许多留名商业史的大人物,例如大家耳熟能详的洛克菲勒、卡内基、PJ摩根等等。而在铁路领域,则是匪气十足的“海军上将”范德比尔特。这位老兄与德鲁大叔(另一位铁路巨头)上演的“伊利铁路争夺战”,足以让如今标榜法制的美国人汗颜。

到了1913年,美国铁路功德圆满,营业里程突破41万公里。要知道中国直到今天才将将14.63万公里。

有趣的是,美国这段波澜壮阔的基建狂潮,恰恰与反超英国成为世界第一的节点相重合。

历史从来没有新鲜事,不是吗?

但仅仅一年后,巴拿马运河的开通为美国铁路的未来埋上一层阴影。而更重要的是,也是在这一年,福特建成了世界上第一条汽车制造流水线,大名鼎鼎的T型车横空出世。

再往后就是著名的“咆哮的20年代”,美国平均每4个家庭就拥有1.3辆汽车。事实上如果刨除互联网和交通,那些年的美国生活与如今也没太大区别。而紧接着的大萧条和二战,让美国铁路一直处在负增长的状态。

真正变革来自战后总统艾森豪威尔。这位欧洲盟军最高统帅亲眼看到了德国牛批哄哄的高速公路,也亲身感受了汽车后勤的灵活快速,再加上底特律集团和石油集团的一顿忽悠,终于做了一个决定。

1950年,艾森豪威尔签署《1956联邦高速公路法》,全方位的深刻的改变了美国社会。当时政府的投资额度是1140亿美元,这可是二战后百废待兴时的1140亿。

一条条高速直接修到了市中心,再向着郊外延伸出去。人们再也不用挤在老旧狭窄的down town,而是沿着高速发展出一处处独栋别墅组成的社区。

这就是大名鼎鼎的“美国梦”描述的生活,人人开车进城上班,人人开车出城享受生活。而这也的的确确成为了美国人习惯的生活方式,也造成了如今美国城市摊大饼一样的结构。

总之,美国人的生活因为艾森豪威尔的这次“集中力量办大事”彻底改变了。他们站在交通科技树前,熄灭了铁路,点亮了高速公路。

进入90年代,随着西南航空(廉价航班鼻祖)的崛起,铁路最后的长途作用也被取代,几乎彻底推出了客运市场。但值得注意的是,早在1970年,美国政府就将铁路客运单独剥离,成立Amtrak,由国家补贴,解放了铁路公司的负担。

1980年,美国通过《斯塔格斯铁路法案》,允许铁路公司自由定价,并可出售、废弃铁路线路。这就极大提升了铁路货运的竞争力。所以美国铁路至今在货运领域,尤其是重载货运依然全球领先,利润率也非常不错。

那在聊完了美国铁路的前世今生之后,你会发现题主的问题其实是个伪命题。美国现在想做的是重振美国基建。至于高铁,只是基建计划中很小一部分选项,时不时提出来回应一下中国高铁的话题而已。

那些从1950年代后就再也没修过的公路、地铁、桥梁、水坝,才是美国新基建最先投入的地方(假如真有这回事的话)。

当然,振华同志的万亿级计划,更多的是想借此重振美国中产,与1933年罗斯福以工代赈异曲同工。只不过在如今的美国,何其难也。

至于高铁,起码从目前来说,美国还真不是急需高铁。或者说,美国只在恰好连接几个大城市的中程路途,而中间又没有绵延不绝的社区的拆迁阻力,从上到下没有两党之争掣肘的地方,才有修建高铁的可能。

这地方有吗?还真有。休斯顿与达拉斯之间的高铁项目已经获批。

更有趣的是,这条耗时6年搞定环评、搞定了德州中部难缠的农户、受到休斯顿和达拉斯一致欢迎的被寄予突破美国高铁零尴尬厚望的线路,是私人投资的。

最后说一句,没有高铁,其实不能说明美国的日暮西山,搞不起基建才是。我们现在太容易把基建与高铁画上等号了。