这里不会怎么谈问题本身

很多人在纠结一个问题:内亚在哪里?如何界定其地理范围?

事实上这确实是个众说纷纭的问题,列举几个说法

首先以杉山清彦的定义,明确几个常见又让人互相混淆的词汇之间关系:

ユーラシア大陸(欧亚大陆)>中央ユーラシア(中央欧亚,Central Eurasia)≧内陸アジア(内亚,Inner Asia)≧中央アジア(広義)(广义中亚)>中央アジア(狭義)(狭义中亚)

(出于语言习惯,后文不少内亚对应的原词其实是日语中较为流行的中央ユーラシア,而非传统的内陸アジア)

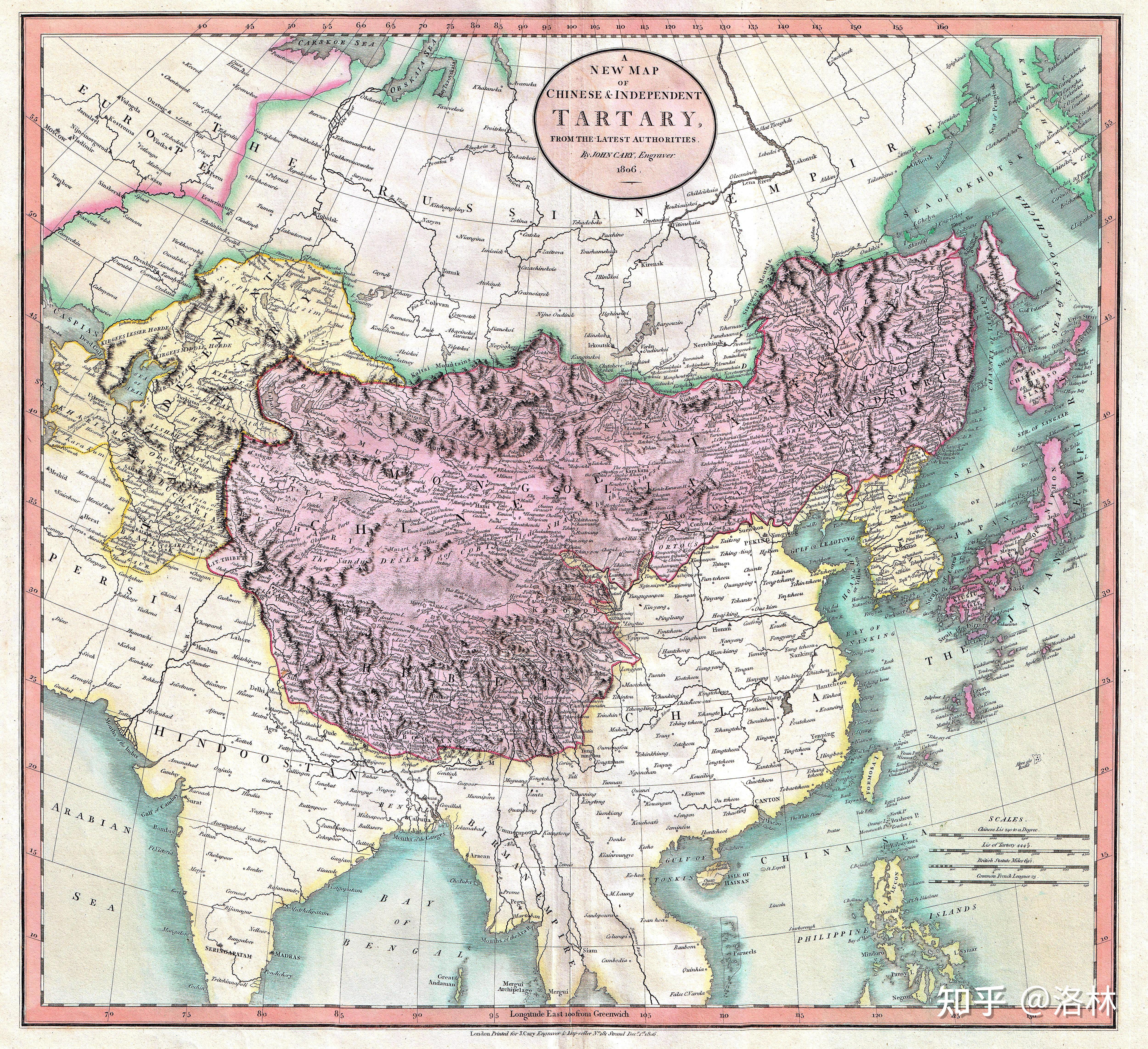

中国人最早熟悉内亚概念,可能来自拉铁摩尔的《中国的内陆亚洲边疆》一书,该书分别各写一章介绍满洲、蒙古、新疆和西藏四地,从这里来说其所定义的中国内亚边疆,与西方历史名词“中属鞑靼利亚(Chinese Tartary)”较为相似,但实际上以上仅限于中属内亚,整个内亚西到里海,东到满洲,北到森林覆盖的西伯利亚,南到伊朗,阿富汗,印巴边界的崇山峻岭,西藏高原,以及长城以南的中国——专门提及“长城以南的中国”,源于拉的内亚研究一大特点就是“长城边疆”“边缘地带”“贮存地”等农牧接壤地带理论。值得一提的是,在拉看来甘肃宁夏(次绿洲,又称内中亚)与新疆(主绿洲)实为一体,甘肃宁夏与俄属突厥斯坦-伊朗-土耳其一样,共同与新疆构成类似内蒙-外蒙的关系

几乎所有中亚爱好者必读的,联合国教科文组织编写的《中亚文明史》中,卷一专门在附录中指出了中亚一词地理范围界定之困难,并指出该书中亚范围是“今位于阿富汗、中国西部、印度北部、东北伊朗、蒙古、巴基斯坦以及苏联诸中亚共和国境内的各个地区”,这一界定可以看作是上述的广义中亚。也因此,六卷本的该书中叙述对象,包括布里亚特、鲜卑、吐蕃、德里苏丹、古尔、基马克、寄多罗、贵霜、塞种、塞尔柱,乃至唐古特西夏(由俄国人撰写)等等

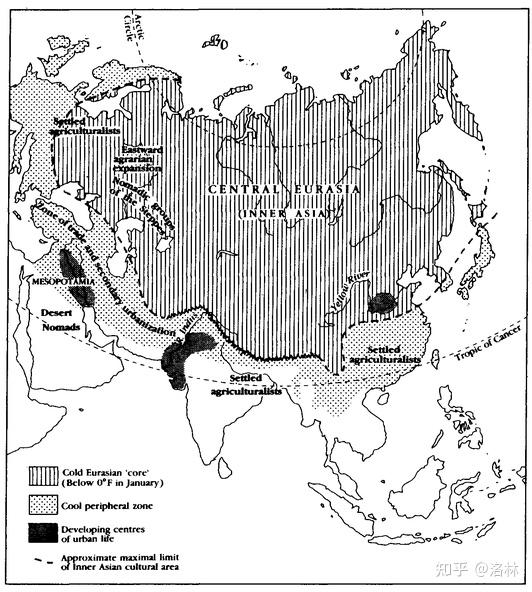

在发明“中央欧亚”作为内亚更精确的替换词的丹尼斯·塞诺眼里,中央欧亚/内亚更多是一个文化概念而非地理概念,指的是隔离于欧亚边缘的闪族、中国、西欧等文明的欧亚腹地,其范围具有波动性,例如,被匈人、塞尔柱人和辽金统治的潘诺尼亚、安纳托里亚和华北都成为了内亚。尽管如此,仍然可以从地理上粗略界定其范围,基本为乌拉尔和阿尔泰两语系地区,北到北冰洋,东包满洲,西包匈牙利草原,南至黑海-喜马拉雅。从北到南可分为苔原-森林-草原-沙漠四圈层,以草原为核心。其所主编的《剑桥早期内亚史》,不但包含了亚洲各游牧、绿洲、渔猎文明,也包括了阿瓦尔、保加尔、伏尔加芬等中欧东欧民族

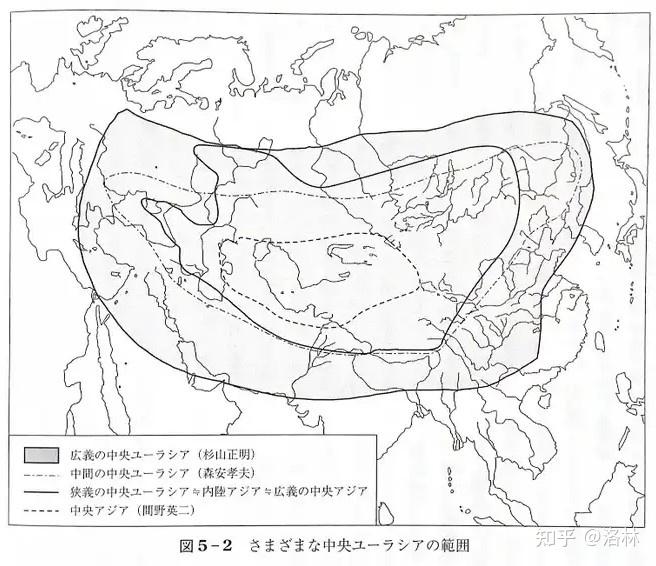

京大教授杉山正明在其主编的岩波讲座世界历史卷11中,专门写了长达87页的「中央ユーラシアの歴史構図——世界史をつないだもの」一文,堪称此人内亚史观的集中放送,文中其界定的中央欧亚(中央ユーラシア),包括满洲、华北、北亚、中亚、阿富汗斯坦、西北印度、俄国-东欧部分地区、伊朗、安纳托利亚、叙利亚、巴勒斯坦,边界直到汉志一带

而其配的抽象简笔画,把四川重庆、波兰捷克奥地利等也画了进来

在《游牧民的世界史》中,杉山老湿继续发功,其将中央欧亚分成三大块,北部即西伯利亚,东部分为天山南北、西藏高原、蒙古高原(包括双层结构:高原本身的内层;包含华北、南西伯利亚等地的比前者大两倍的外层)三大块;西部分为中亚(从北到南五层结构:锡尔河以北草原;锡尔河-阿姆河河中地区;南突厥斯坦;兴都库什南麓到白沙瓦;印度河-恒河平原)、伊朗(双层,小伊朗为今伊朗,大伊朗囊括阿契美尼德王朝全境,并似乎被其一直开疆到了马格里布)和西北欧亚草原(吉尔吉斯-哈萨克-土库曼中亚大草原、俄国-乌克兰东欧大草原、相当于今匈牙利三倍大的中欧匈牙利草原)三大块

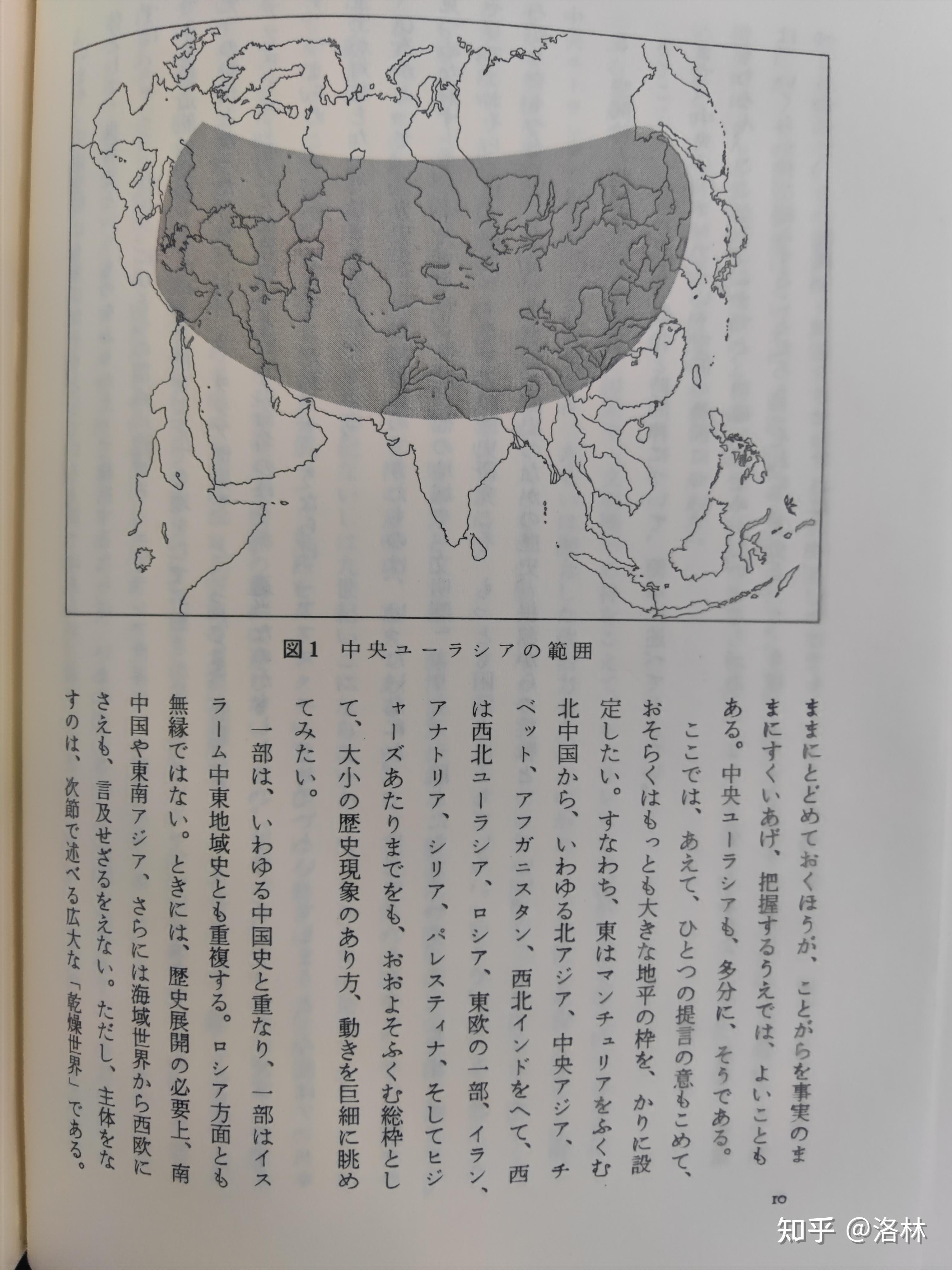

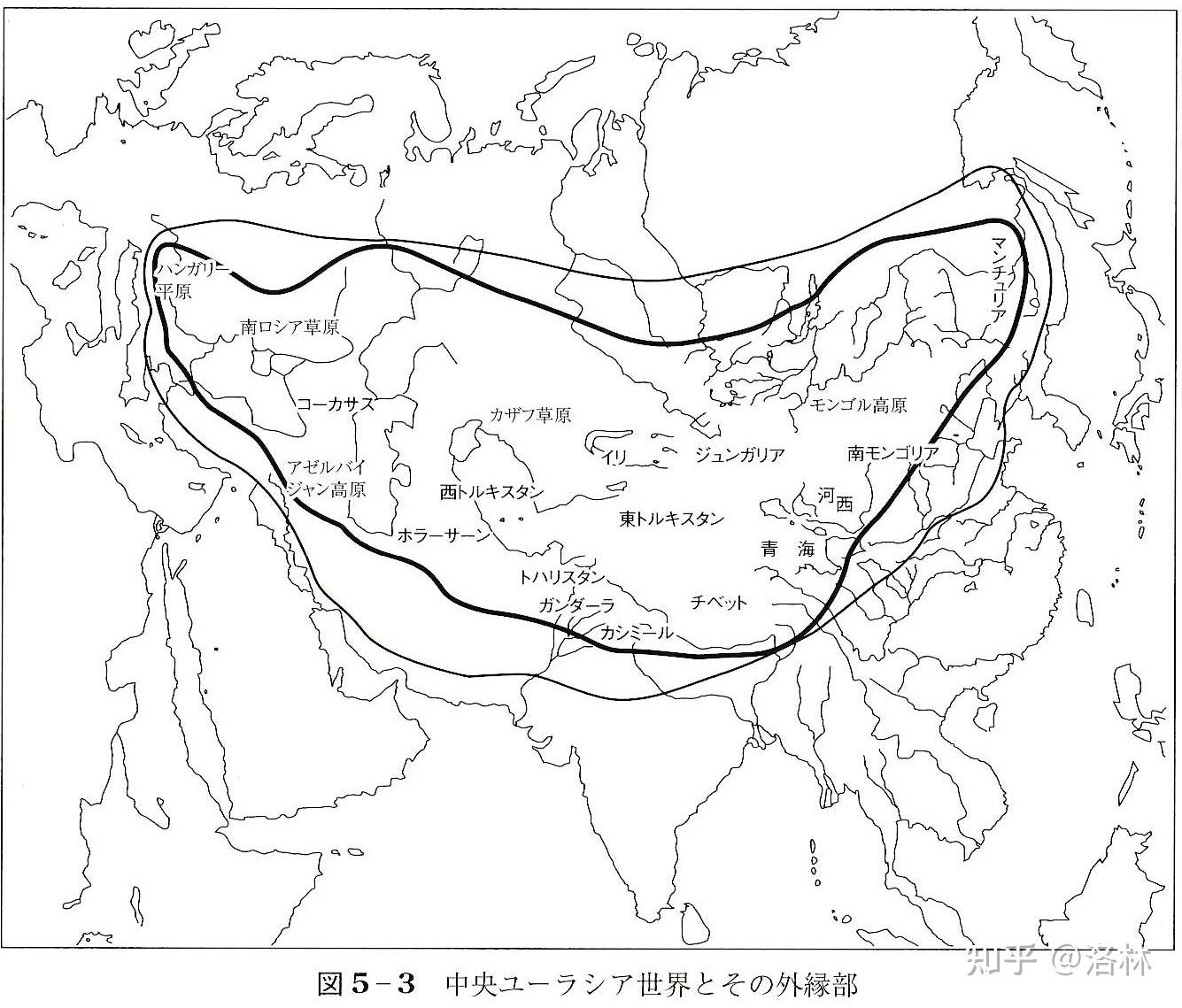

阪大教授森安孝夫在《絲路、遊牧民與唐帝國:從中央歐亞出發,騎馬遊牧民眼中的拓跋國家》一书中,将中央欧亚界定为下图

但是其人在后来的演讲「内陸アジア史研究の新潮流と世界史教育現場への提言」中又更改意见,尤其是认为自己之前错把大兴安岭以东的满洲遗漏在外,最终其将中央欧亚界定为以草原-沙漠-绿洲为主的干燥地带,居民以游牧民和绿洲农民-市民为主,还包括森林草原地带的半农半牧和半牧半猎民,范围上是以宽阔的农牧接壤地带划分欧亚南北时的北部,包括东欧和满洲的部分,青藏高原全部,西亚大部分,不含欧亚北部的苔原和滨海边疆区森林的纯狩猎民和关中平原、华北平原等纯农耕区。而农牧接壤地带的归属有待细化,如滨海边疆区南部、呼罗珊北部、高加索南麓、小亚北部、塔巴里斯坦等考虑划入

近年来全面梳理这一问题的当属东大教授杉山清彦的「中央ユーラシア世界──方法から地域へ──」一文

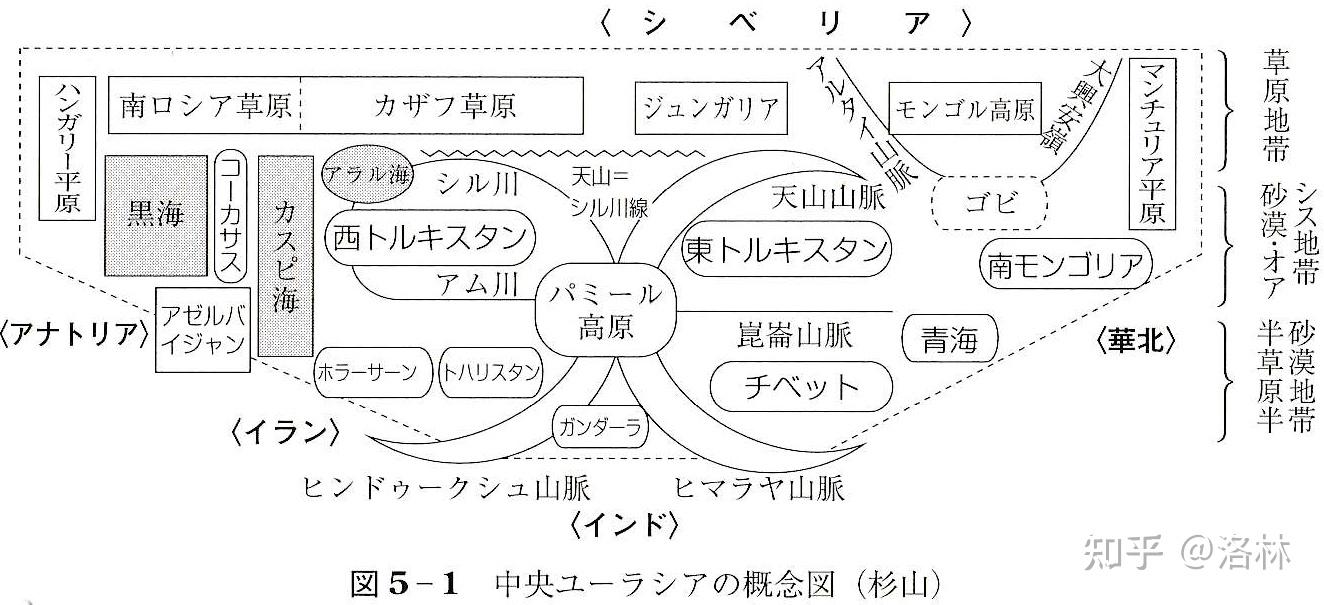

杉山清彦从欧亚大陆的结构出发,指出内亚的核心是以帕米尔高原为中心的X形结构,从北到南分为草原、沙漠·绿洲和半草原半沙漠地带

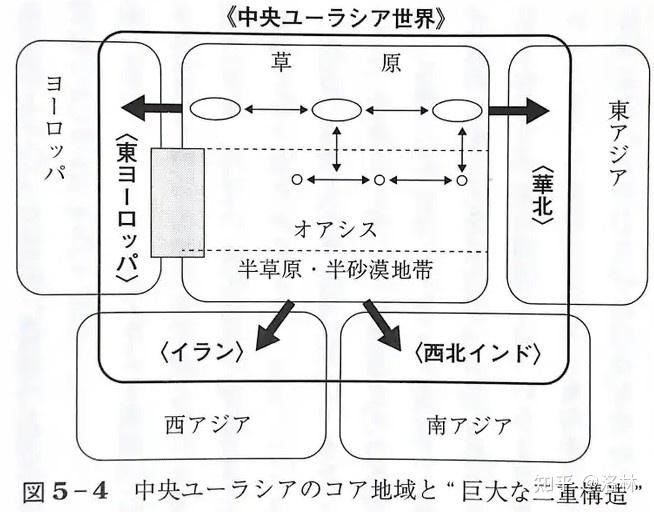

杉山清彦个人的学说尤其强调中央欧亚地域的“巨大的双重构造”性,如下图所示。举例说,从内蒙到河西走廊属于内亚的内核,而华北则是内亚的东南外缘。类似的,克什米尔-呼罗珊-白沙瓦是内亚内核,而深受从贵霜到纳迪尔沙内亚游牧民影响的西北印度是类似华北的内亚外缘。

内亚的核心地带,东到渤海-满洲兴起的满洲平原,西到阿瓦尔-马扎尔等活跃的匈牙利大草原。向北包括南西伯利亚的森林草原,向南包括半草原半沙漠的广阔地带,包括越过高加索,旭烈兀兀鲁思-萨法维帝国的核心板块阿塞拜疆高原。

东欧、华北、东部满洲、伊朗高原、西伯利亚、西北印度等,则是内亚的外缘地带

2018年,由日本大量内亚学者编写的『中央ユーラシア史研究入門』一书,将中央欧亚定义为从黑海克里米亚半岛直到大兴安岭以东平原,北到南西伯利亚森林地带,南包青藏高原,直到南突厥斯坦和呼罗珊的地带

至于国内,余太山一直强调“欧亚”这一概念,包括其主编的欧亚历史文化文库、欧亚备要等丛书和欧亚学刊、欧亚译丛等期刊,其所谓欧亚的含义,可见其主编的《古代内陆欧亚史纲》序言

本书所谓“内陆欧亚”是一个地理名称:大致东起黑龙江、松花江流域,西抵伏尔加河、多瑙河流域,具体而言除中欧和东欧外,主要包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区,以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦和西北印度。其核心地带即所谓欧亚草原(Eurasian Steppes)。

内陆欧亚幅员辽阔、资源丰富,自古以来繁衍生息着无数的民族,创造了千姿百态的文化。这是一个种族、语言、文字、宗教、生产、生活方式千差万别的地区。

主要由于游牧民族、特别是所谓骑马游牧民族迁徙、征服、贸易等活动,古代内陆欧亚形形色色的民族及其文化、经济、政治之间存在着非常密切的联系。

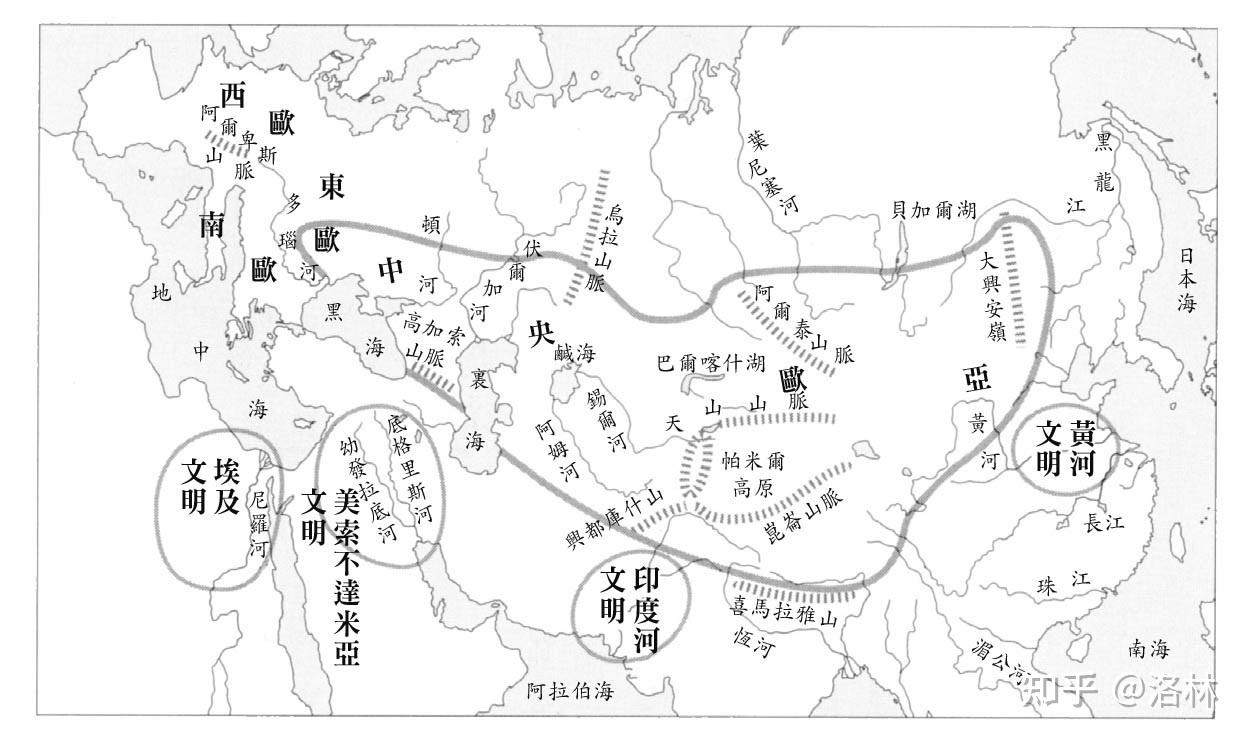

同样主要由于游牧民族的活动,欧亚草原文化与周邻诸文化(华夏文化、印度文化、希腊–罗马文化、伊斯兰文化)形成了积极的互动关系,并深深地影响了世界文明的进程。

一个专门的学科——内陆欧亚学已经在国际学术界形成。内陆欧亚学的对象正是活跃于欧亚草原及其周邻地区诸民族本身的历史文化。

毫无疑问,我国也要开展内陆欧亚历史文化的研究,编撰一部《内陆欧亚史纲》只是迈出了第一步。

本书的宗旨是:通过简要的叙述,说明历史上的内陆欧亚是一个整体,为研究者提供一个内陆欧亚的视野。

不仅仅研究内陆欧亚任何局部(如中亚或东北亚)的历史必须具有内陆欧亚的视野,研究古代中国史和中外关系史,如欲更上层楼,也必须有内陆欧亚的视野。

打开世界地图,不难发现,内陆欧亚有大片地区落在今天中国的版图之内。今日中国可以说是内陆欧亚的大国。历史上,内陆欧亚许多民族的兴衰存亡,发生的许多事件,在深刻影响了中国历史进程的同时,也深刻影响了中国传统文化的发展、变化。不仅如此,现有的证据表明,中国文化的源头并不是单一的,其中就包含来自内陆欧亚的因素。由此可见,很有必要从内陆欧亚的视角探讨中国历史和中国传统文化。

不言而喻,中国传统文化的源和流不仅仅受惠于内陆欧亚,还有其他各方面的因素,例如来自南方海洋文明的影响。但可以肯定地说,内陆欧亚的影响是最突出的。古代中国与内陆欧亚有极深的渊源,这里,只需要指出中国一半以上皇朝的创建者都有内陆欧亚渊源这一点就足够了。

至于古代中外关系史,实际上就是历代中原王朝与周邻国家、地区关系的历史,而其中最重要的,莫过于与内陆欧亚有关的国家和地区,包括今天的朝鲜、日本、蒙古、俄罗斯、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度和中亚五国等。中国中原王朝与这些国家、地区的关系也只有放到内陆欧亚史的背景下加以研究才能够得到确解。

不难看出,所谓内陆欧亚,与内亚/中央欧亚基本可看作同义词

关于日本的所谓内亚史观或者说中央欧亚史观及其批判,可以直接看钟焓《重写以“中央欧亚”为中心的“世界史”——对日本内亚史学界新近动向的剖析》

除了提及的杉山、森安、杉山三篇文章外,前述森安孝夫一书在大陆台湾都有引进,是了解其学术思想与史观的重要途径,也详细介绍了其对中央欧亚的认识

中文界另一个了解相关思想的途径是台湾引进的古松崇志一书,该书介绍的是鲜卑-突厥-契丹-沙陀-女真-蒙古六大内亚民族统治中国的历史,其序言也就是其对内亚的理解,见下链接

要说的是,我没怎么看过上书,感觉也不会很有意思,但古松主编的下面这本论文集我翻了下倒是觉得挺有意思

有条件的话我认为最为合适的还是「中央ユーラシア世界──方法から地域へ──」一文,概况了从白鸟库吉、山田信夫、松田寿男、森安孝夫、冈田英弘、小松久男、妹尾达彦、间野英二、宇山智彦等长脉络的日本内亚观,以及大量其本人对世界史上的内亚的态度

关于评论,我简单说一下

第一是不管是广义中亚还是内亚或者中央欧亚内陆欧亚,实际上我们知道中文界有较多认识的只有部分地区,以帕米尔为界的话,其以西地方只有中亚尚可说有较多研究(主要集中在伊斯兰以前——作为汉魏隋唐的东西方交流史研究),至于库梅基亚、巴什基里亚、布贾克、大伊朗、吉德拉尔、信德等地,近乎一片白地。甚至于在帕米尔以东,如外东北和南西伯利亚等,即使是二手著作的引入至今也极为匮乏。结果各种所谓欧亚视角,往往成为空谈,所谓内亚视角不要说突破欧亚分界线,连共和国国界线都不能突破

又有所谓东部欧亚的说法,其领域大致为极盛大清全境外加朝鲜半岛日本与中南半岛等。对于清末以前的东亚(汉朝越琉和五种族地区)和赞米亚等地区,个人了解极为有限,只是道听途说国内研究水平也有些欠缺,而且主要都是关于其和中原王朝的交往史。以我想法,突破国界线的钳制,将视野投向长时段下的广域空间,仍然是极为重要的课题

由第一点来说,我时常觉得各种“内亚史观”,包括阿姨的那一套挺无聊的,感觉跟黄土高原听床学差不多,充满了夜郎自大的,或者说是反思家的,也就是自贱或自大的,总而言之是基于汉文化中心思想下的,高度内向-内省式的思维。就跟我原来吐槽在谭其骧何为中国下面,一帮人天天唧唧歪歪什么努尔哈赤是不是中国人,铁木真是不是中国人,唉呀你怎么不问沙赫摩诃末是不是郑经一样罪大恶极的芬烈分子呢?帖木儿是不是跟东南倭寇一样邪恶的对华侵略者呢?巴尔蒂斯坦默格本王朝的易卜拉欣沙赫和李白那个更算中国人呢?切尔尼戈夫斯基是不是萨布素一样的民族英雄呢?明-土鲁番战争和宋金战争那个更中华内战呢?说白了还不是指天指地拉东扯西坐地日行八万里,最后还是两京十三省,四书又五经么