感到一种多层次的悲哀。

梁永安教授受人尊敬,经常看到他在网上替年轻人发声,比某些一天到晚不会吧不会吧,热衷给年轻人当爹的公众人物要好太多。

即便是梁教授说这样的话,仍然让人觉得有三重悲哀。

1)明明是社会责任,却让家庭背上负担。

以前我们讲低生育问题时,提到一个“现代社会生孩子不合算”的概念。

古代人为什么讲多子多福?因为在古代,每多生一个孩子,就是为家庭多创造一份劳动力。

而现代社会,家庭创造的劳动力,生产出的劳动剩余,被企业拿走一部分,被地租经济拿走一部分。

更被地方财政和城市资本,以进城税的形式,拿走了大头。

不光拿走未来三十年现金流,还把挣个家庭储蓄搬空。

所以现代社会养孩子,家庭经济效益远小于付出的成本。

尤其是知识经济时代,学历教育的投资越来越多,家庭付出的成本就更高了。

成本和风险由家庭承担,好处和收益被社会拿走—— 活你干,好处大家享。

这活,你还愿意干么?

因为某些天伦之乐的原因,你还是干了(生了孩子)。

你遵从社会规则,按照社会标准,付出高昂成本,培养出了社会性的标准劳动力。

而社会,却无法提供对应岗位,不说使年轻人能够实现自我价值,就连养活自己都很难。

现在却要求家庭继续付出成本,不仅要支出经济成本,还有情绪成本,要负责安慰,引导,别让他们成为“无敌之人”。

为什么不能是社会给年轻人提供失业救助,廉价住房?

为什么不能是赶紧调整经济结构,改善分配方式,用激活消费生产大循环,增加就业的方式,来解决失业问题?

为什么过是来劝我们的年轻人,你要接受“缓就业”的状态,吞下经济停滞的苦果,你要心安理得啃老?

为什么来劝我们的家长,你要接受年轻人啃你,要提供情绪价值?

2)“老登知识分子”距离真实社会,何其遥远!

他不知道很多基层家庭,根本没有办法作为港湾存在。

可以说中国绝大多数的家长,都无法理解为什么一个孩子上了那么久的学,念了那么多书,毕业了还得去送外卖。

“为什么隔壁家的二狗子中专毕业跑去当包工头,混得风生水起,都开上大奔了。自己家孩子上了985,本以为可以当领导,结果好嘛,连房子都租不起?是不是读书读傻了?”

“为什么别人都行,就你不行?”

“哪有什么就业困难,那谁谁谁工作不找得挺好吗?你是不是不想工作,就瞎找借口?”

“现在国家发展得这么好,又是一带一路,又是西部大迁移……给你们创造了这么多政策,还给提供廉租房,人才房,经济适用房,共有产权房……别人生活得都很好,就你一天到晚这不行,那不行,我看就是你这人不行!”

“听说老王家孩子躺平了,这娃打小我就看出来没啥出息,读死书,脑子不活!”

……

要知道中国基层社会的家庭,没有什么“港湾”,没有什么“体验不同的人生”,更没有什么“自我探索”。

有的反而是催促,批评,和压力,有的是无穷无尽的pua,和周围人极其无聊的互害。

光抵抗这些,就要耗费太多心力,很多人要从一开始就把自己描述成985废物、卢瑟、全职儿女,才能自洽,哪里谈得上什么自我探索呢?

ta就算有自我探索,又能跟谁去说呢?

老登们是真的意识不到普遍存在于中国原生家庭里的矛盾啊,三和大神宁愿躺城中村群租房,也不愿回家,因为家里压根就没有“港湾”。

3)尼特族和无敌之人,就差三步。

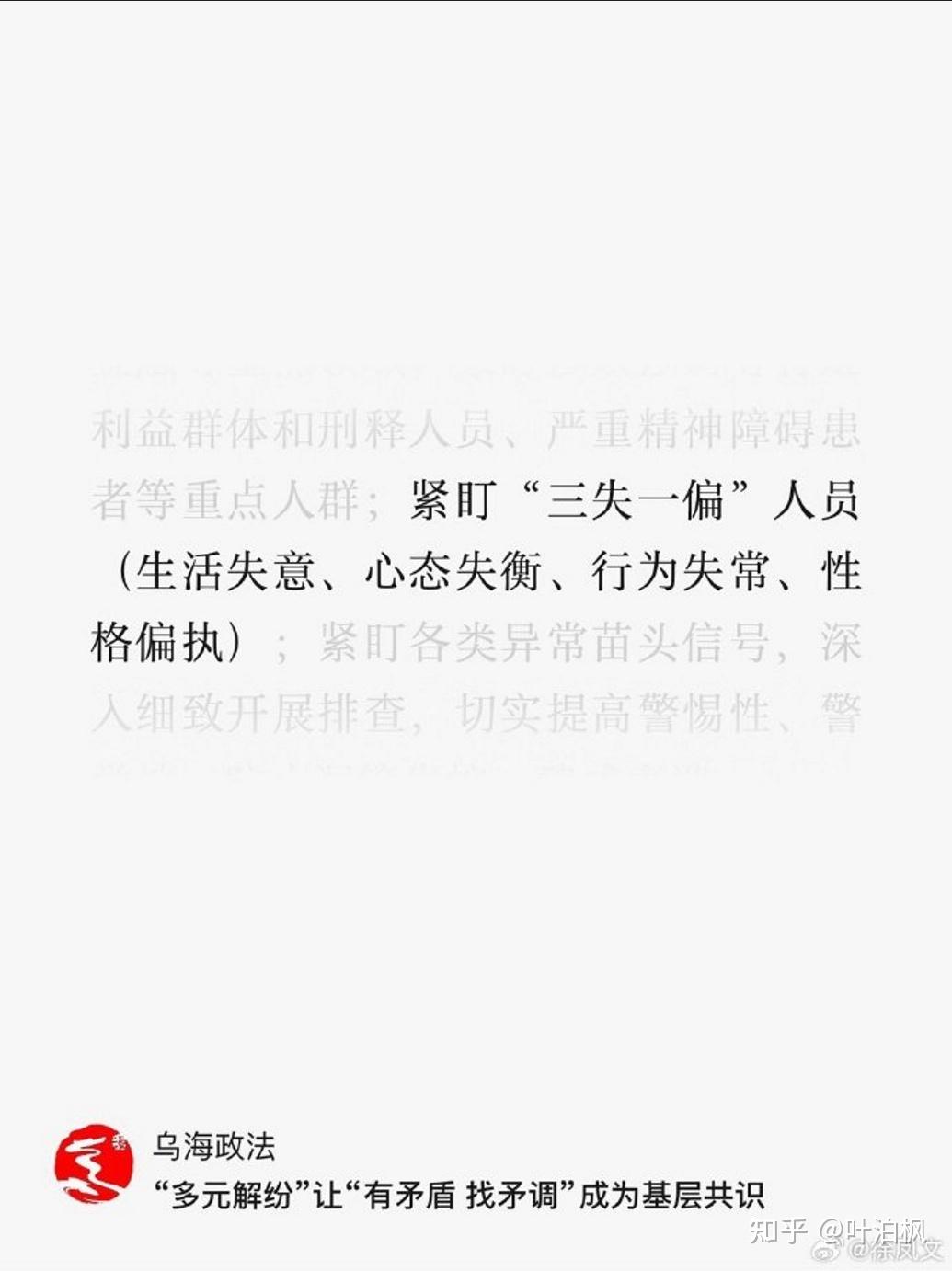

这些年造词造得应接不暇,什么尼特族、蛰居族、食草族、“五抛青年”、“七抛青年”、啃老族、全职儿女、“三失一偏人员”……

他们和“无敌之人”的距离,就差三步:

第一步是人生还有没有向往?

第二步是生活还有没有软肋?

第三步是还信不信社会秩序?

如果社会没有提供足够的兜底功能,把本应属于全社会的责任,推向家庭,而家庭又处于“封建残余”状态,那尼特族是会往“自我探索”的方向进化,还是会往“无敌之人”的方向转变呢?