为了寻找宋夏、宋金战争的遗迹,前年我专门做了一次针对陕北石窟的旅行,或者更该说是探险。

百姓,包括许多军人,在乱世之中,只能选择集资修造石窟,并在窟内刻上各自发愿文的方式,祈求平安。所以,陕北这些宋代石窟,虽然远比不上敦煌的精致华美,题材也多有重复,但却是更贴近普通人生活的。

当然,它们处于非常荒僻的山林之中,远离城市,我也是下了很大决心才走了这一遭。其中很多是地图上完全没标注的,都得先找资料摸到附近的村子,再挨个找人问,非常辛苦,确实只适合我这种喜欢历史的大汉去走访。

整理了一下照片,1600多张,全部展示是不可能的,就重点给大家看下我最喜欢的安塞部分吧。

一、安塞石寺河石窟

要说给我印象最深的,是延安安塞区的石寺河石窟。雇的当地司机,深入大山开了接近两个钟头的车,克服了各种神奇的路况,才终于绕进了石窟在的那个小村子。大概给大家看一下路上的情景。

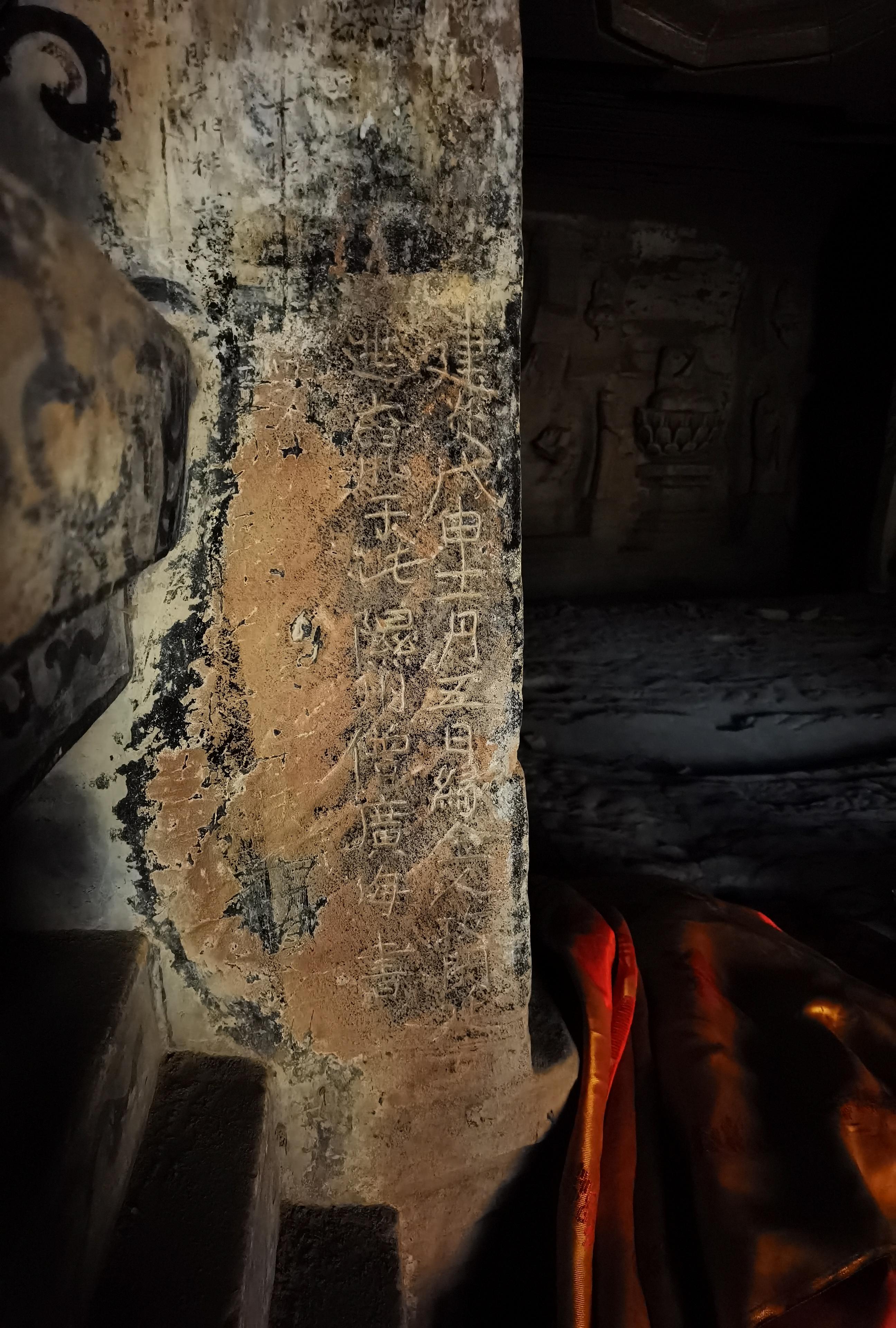

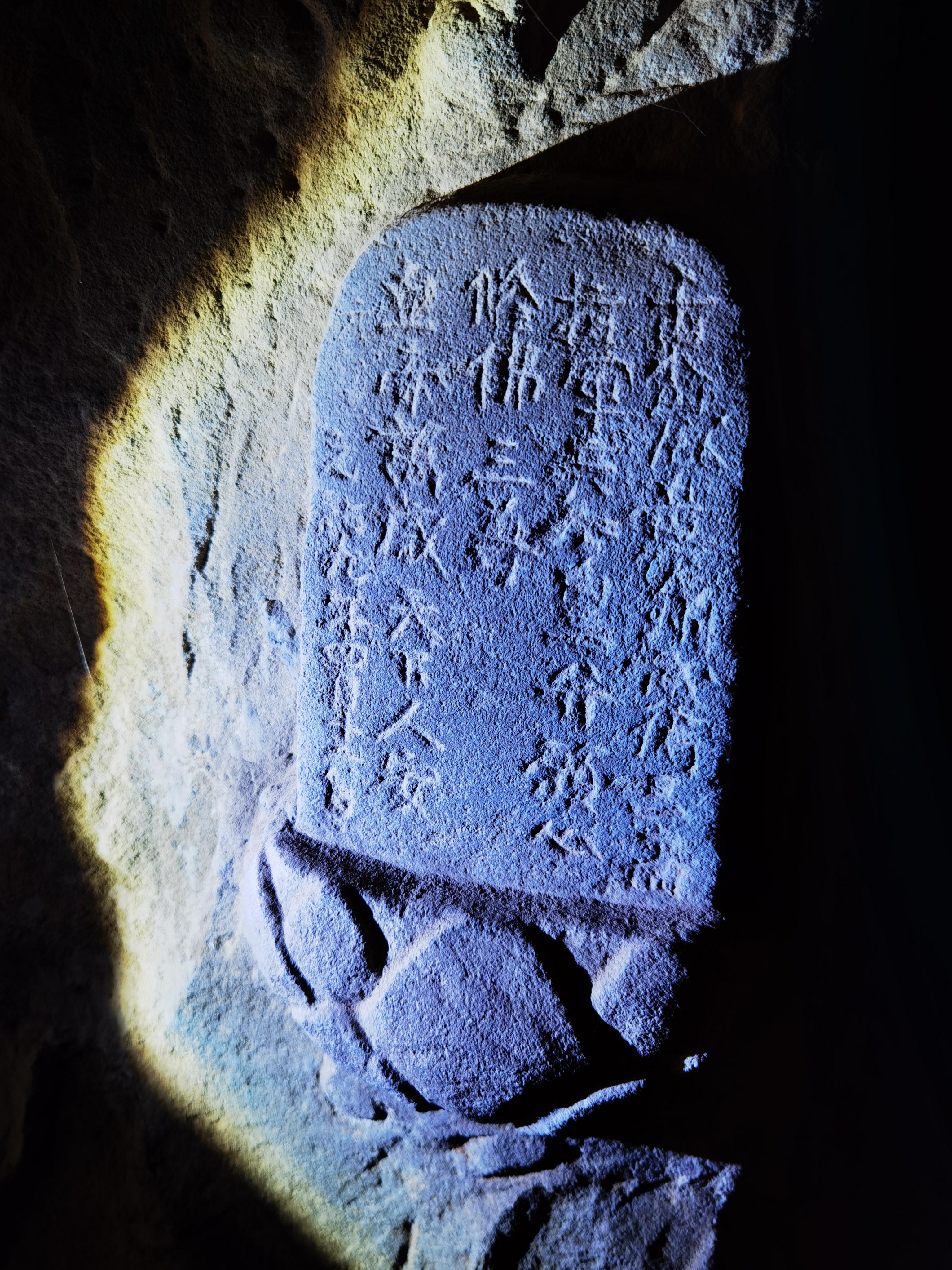

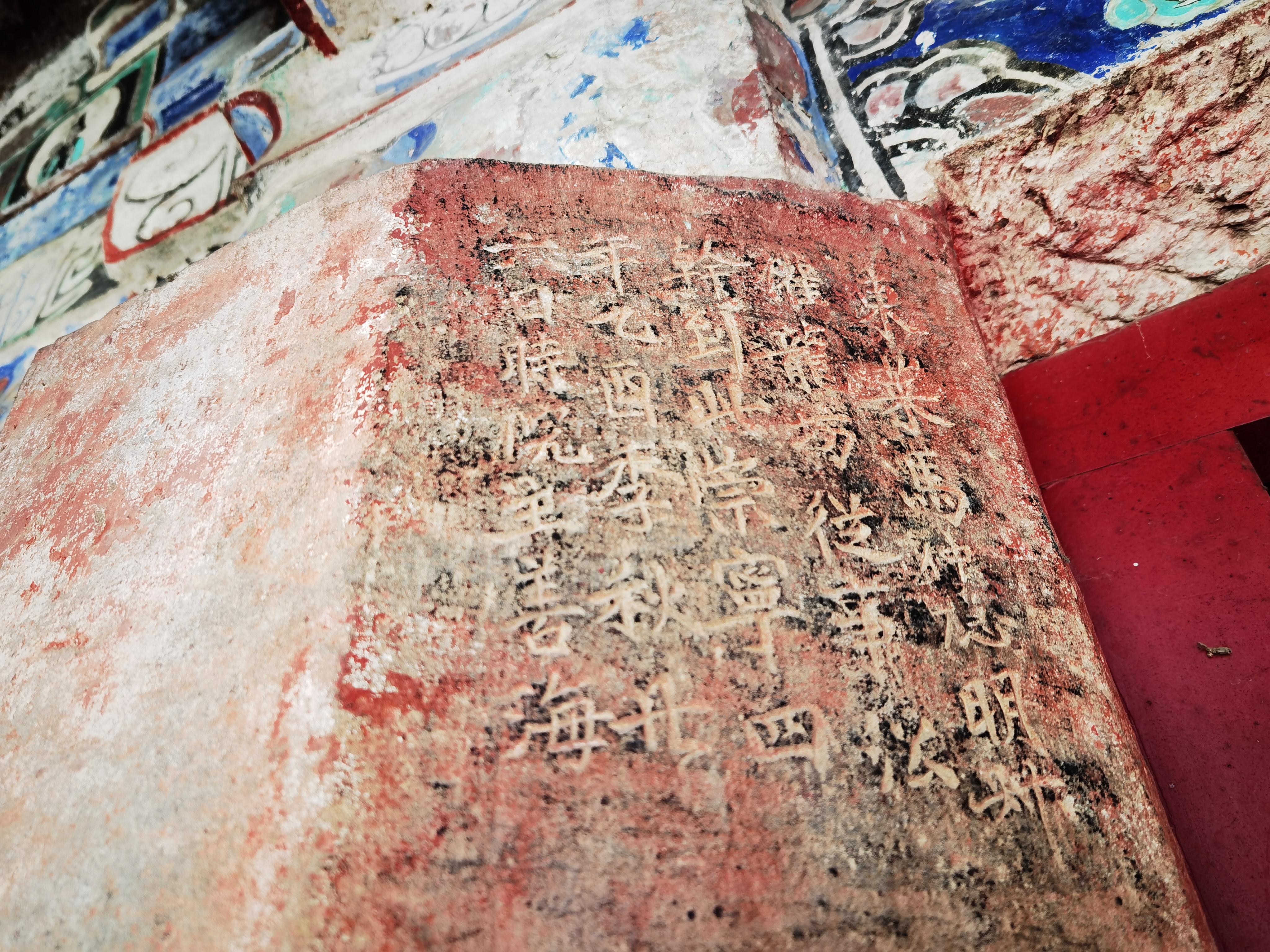

石寺河石窟的体量算比较大了。但真正震撼到我的,是里面留下的一行题刻。刻它的人是900年前一个叫广海的和尚,他正好碰到金兵攻陷延安,便大老远跑进这座今天也堪称荒僻的村子避难:

建炎戊申十一月五日,绿,金人攻开延安,迍窜于此,隰州僧广海书。

隰州是今天山西临汾隰县。或许,广海之前就是从山西逃难来的,却依旧逃不过金兵的铁骑,只好再次遁入这座大山。

建炎,就是杀死岳飞的凶手宋高宗赵构的第一个年号。建炎戊申就是建炎二年(1128年)。平常朋友们经常在一起开玩笑说,南宋版图最大的时候,是建国初期,其实倒也相差不大。你瞧,这不到这年年底,陕北还在奉我大宋年号嘛。

这或许是现存遗迹中,“最北”的南宋年号?想想确实有这个可能哦。

陕北石窟在宋神宗到宋徽宗时代像雨后春笋一般数量剧增,主要是由于大宋在此期间开始了对西夏的反攻,在边境修建了大量的寨堡。这里成为了两军纠缠的战场,有大批军人流动。谁都想求得自己与家人平安,于是就有了造石窟的狂潮。

石寺河窟内佛像的侧面有很容易被忽略的一行刻字,就是宋徽宗宣和三年(1121年)军人留宿于此的证据。

还有很多其他宋徽宗“宣和”年间由当地百姓留下的题记:

而如果说起石寺河石窟的造像,我们从中找到了不少特别有趣的东西。

比如现在的观音形象大多穿着一身白衣。这种“白衣观音”信仰实际上大约到10世纪后才兴起。而石寺河就有一座宣和二年(1120年)的白衣观音像,算是让我们见到了早期观音像演变的一个实证。

不过最大的发现,还是窟内一尊名为“化鹊观音”的像。我当时拍下题记之后,回来问了很多朋友,也查了各种资料,发现这个“化鹊菩萨”似乎仅仅见于石寺河石窟。不知道到底是个什么神仙?

石寺河石窟常年是被铁门封锁的,钥匙被交给村里保管。我和朋友两个人去的时候,刚好问路问到了人家,看在我们远道而来,那位大妈才格外破例放我们进来。其他访古爱好者们有没有这个运气就很难说了。估计我也是今生唯一去这么一回了。

我对佛教艺术的演变一知半解,更关注石窟内的题记。因为一起去的朋友是中央美院专门研究这个的,所以我才靠他抓到不少重点。正好我们俩一个懂历史,一个懂艺术,这趟下来才收获满满,不然真的会漏看了很多东西。

再给大家看看石寺河窟里的其他造像吧。

二、招安石窟

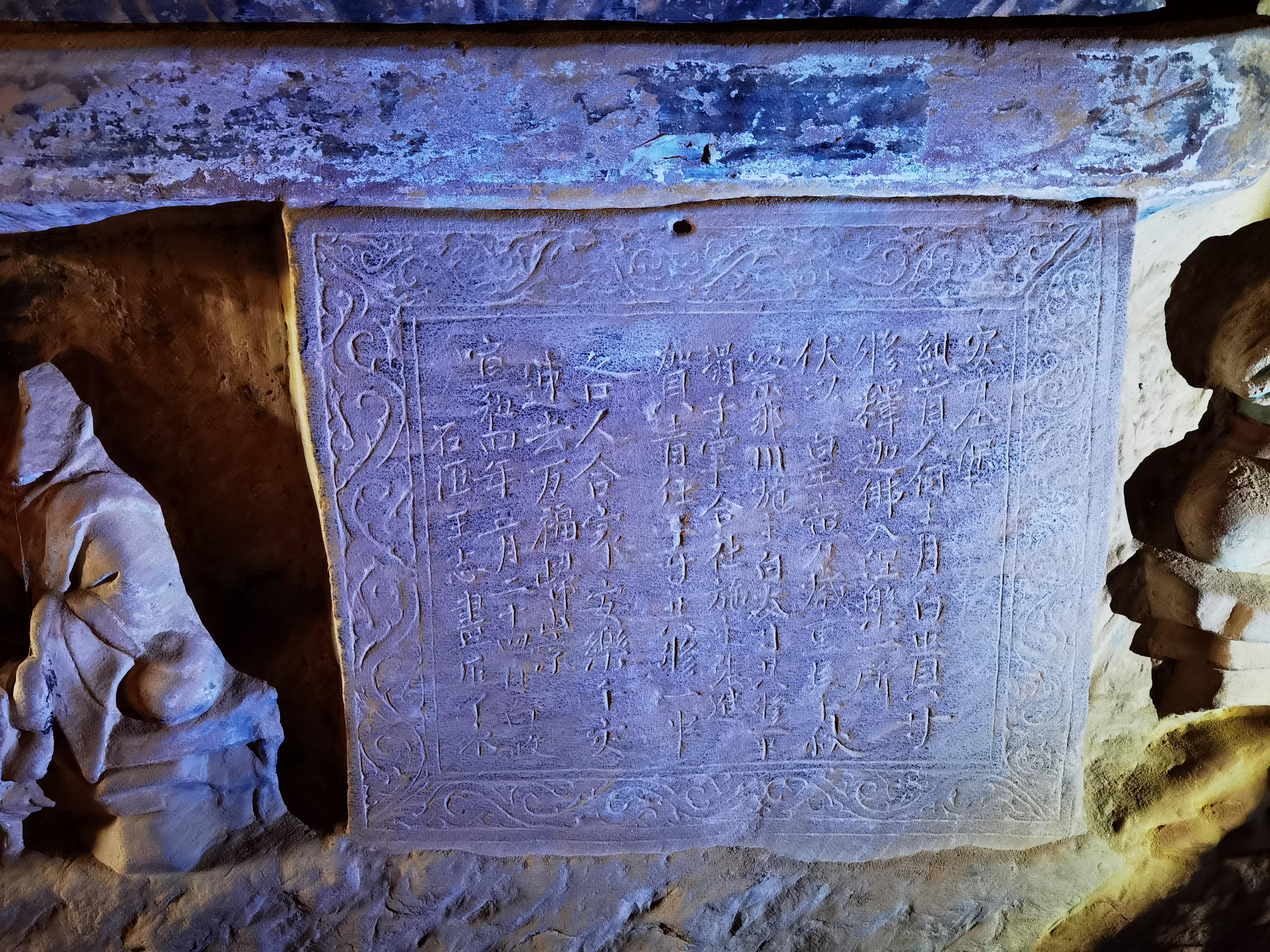

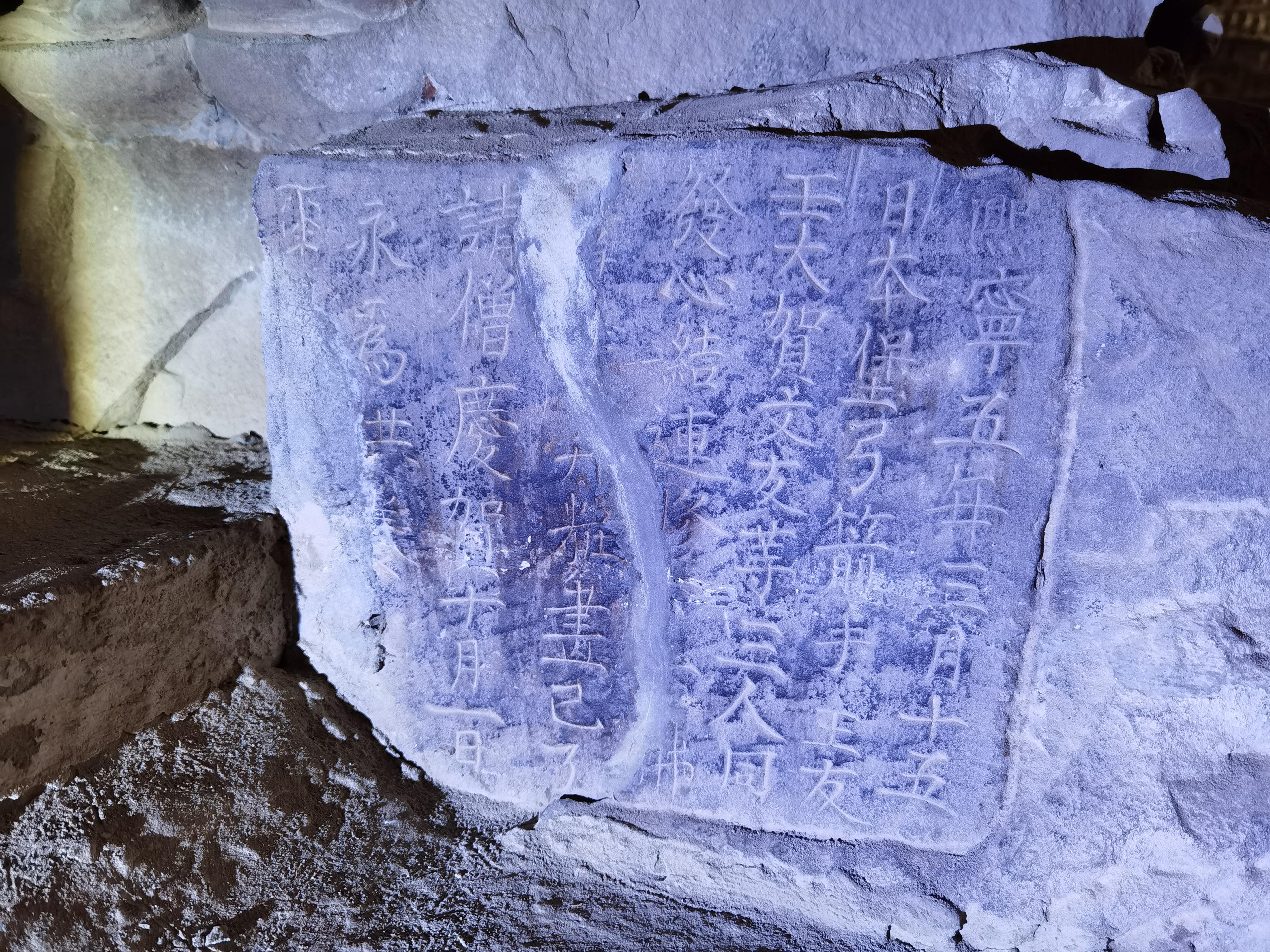

其实,在到石寺河之前,我已经在安塞的招安镇上看了另一个北宋石窟。这个窟更厉害了,主要是由当时从外地被抽调来陕北对抗西夏的军人们出资修的。

可能是大家伙都争着许愿,这里留下的题记非常多,不少都是山东人。其中5条题记都和“京东兖州武卫第三十四指挥使”刘晟及其部众有关。看来宋哲宗元祐年间(1086-1094年),这个陕北的据点,一度以山东来的客军为主力。

另外还有一块特殊的题记,写的是“延安府蕃落六十七工匠曹吉,自发愿心,修佛三尊,绍圣二年(1095年)四月十日”。

蕃落这个词的出现,表示当时延安府生活着许多归顺宋朝的外族人。《宋史》记载:

党项、吐蕃风俗相类,其帐族有生户、熟户。接连汉界、入州城者谓之熟户,居深山僻远、横过寇略者谓之生户。

可想而知,延安的蕃落就是部分被大宋收编的“熟户”党项人。

其他还有一块残缺不全的题铭让我很在意,现存的文字大约是“……定功第四指挥十将张……佛一尊……元年八月日,永为供养”。

评论区有朋友查到“定功”是一支仁宗时候晋升为禁军的原陕西厢军。

看来当时驻扎在招安的军队构成也挺复杂的。

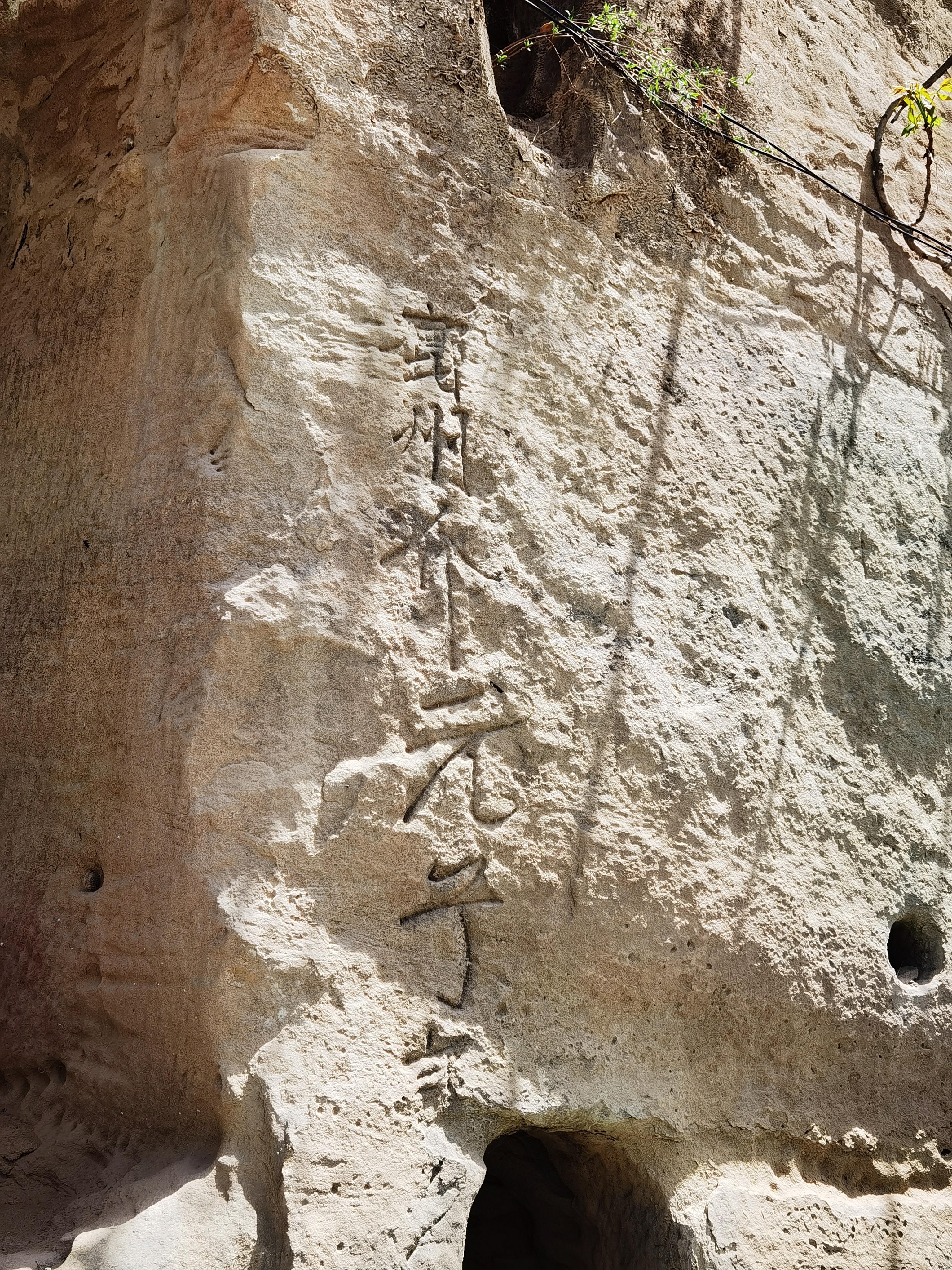

值得一提的是,在招安石窟入口处的石壁上,有刻得非常深的“鄜州介元子记之”。

介氏家族是宋金之交,陕北最出众的以雕凿石窟闻名的工匠家族。基本上我们到访的石窟非介即王,感觉都形成垄断产业了。

三、樊庄石窟

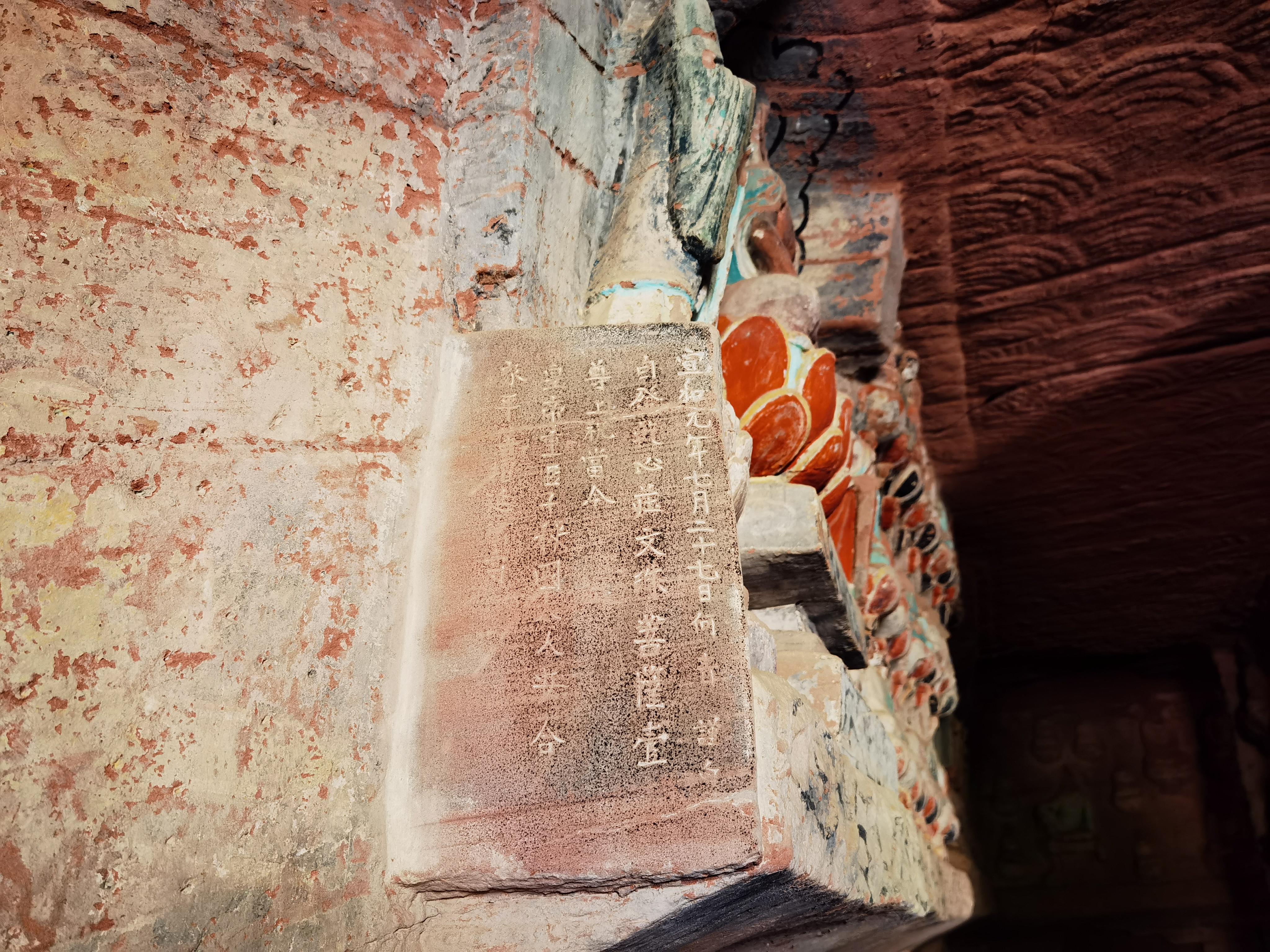

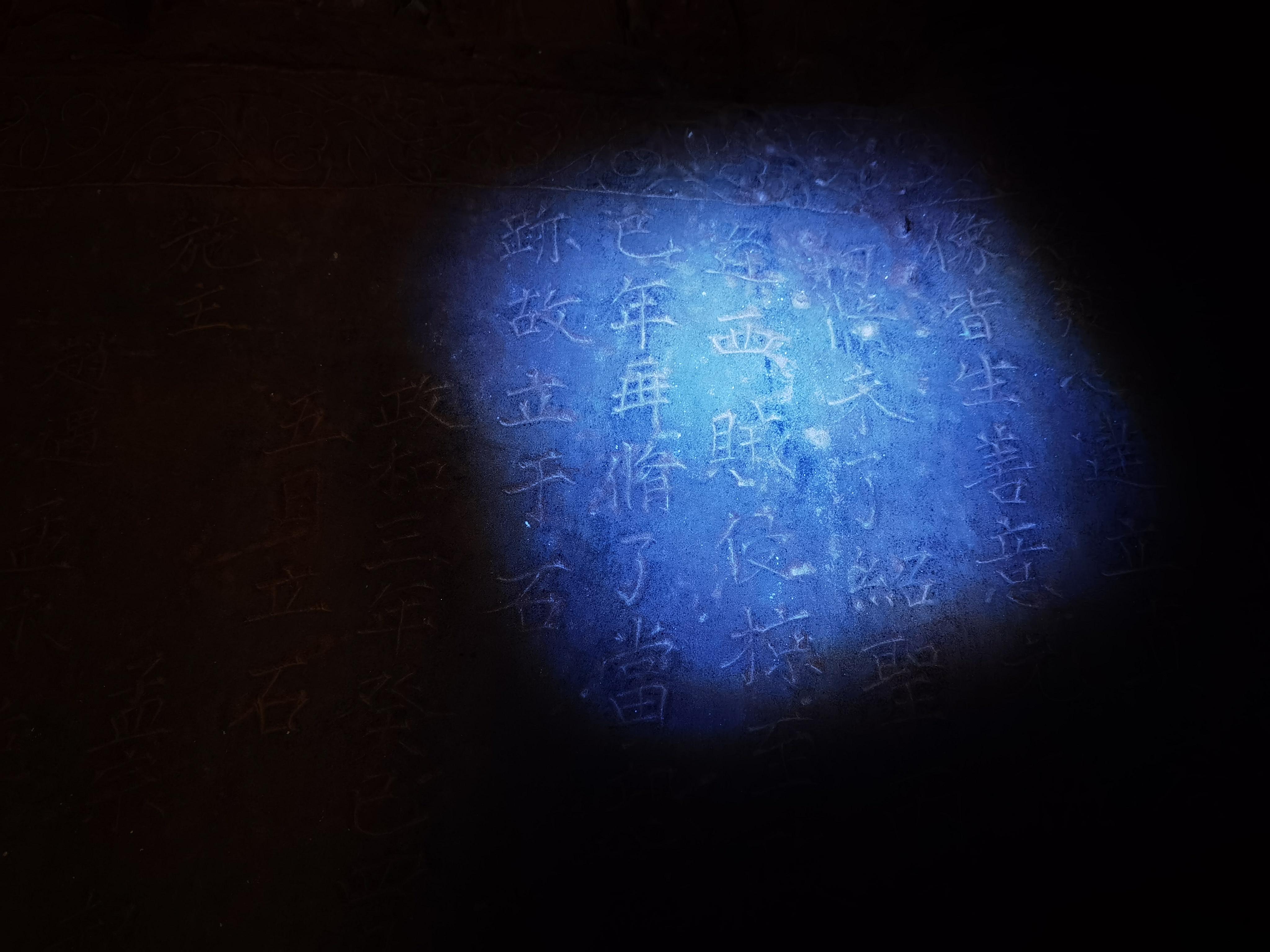

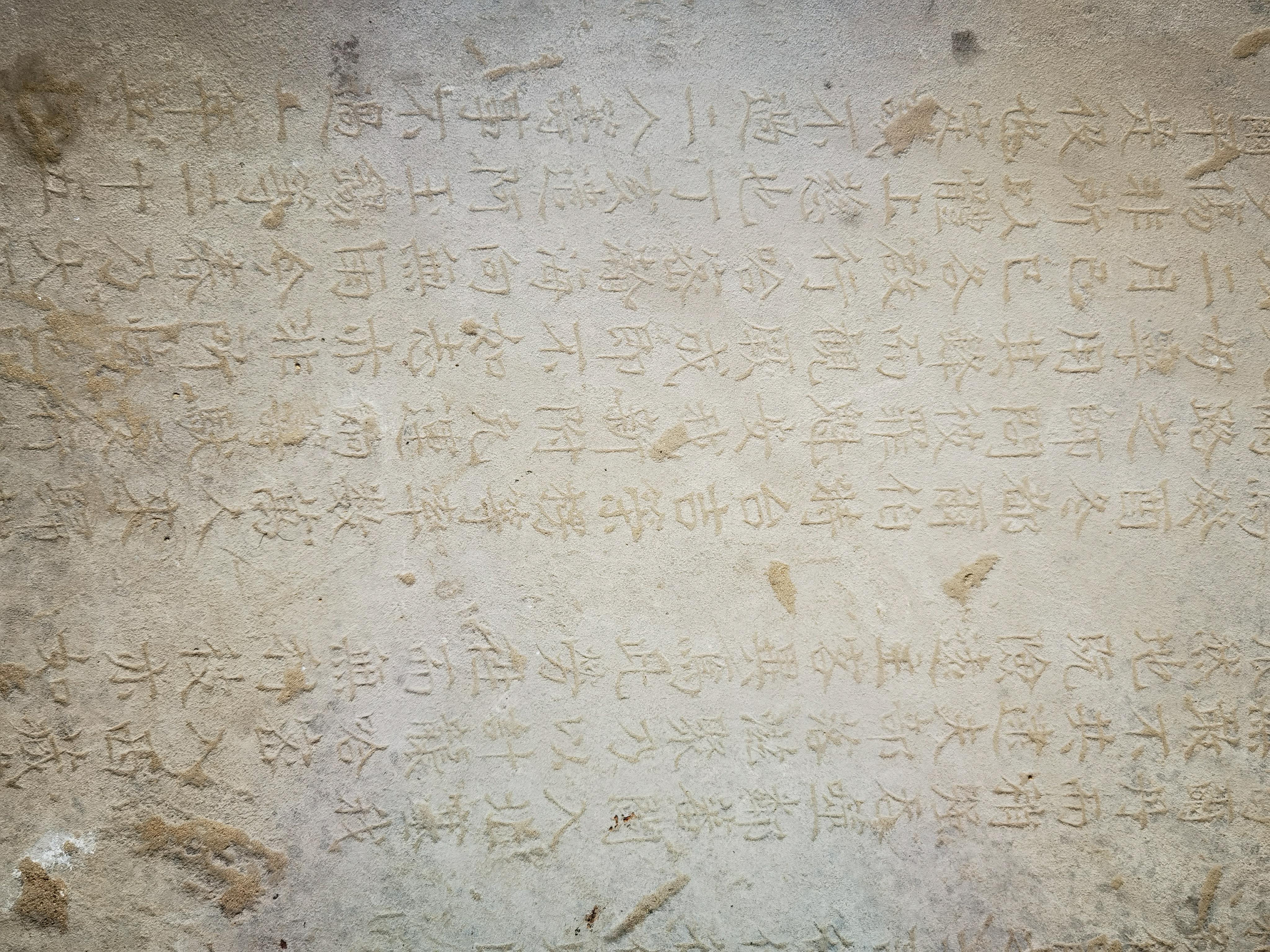

樊庄的特色是什么呢?这里内壁的一块碑刻《解家河石空记》。

根据碑文,这座石窟在北宋元祐八 年(1093年)开工,结果绍圣三年(1096年)时,西夏军入侵此地,石窟被迫停工。此后一直到政和三年(1113年)才重修竣工。真是罕见的战争留存。

我把《解家河石空记》的碑文写下,给大家参考吧:

大宋之国,延安之境。邑属敷政,防戎于第五将籍,定在招安一警。尽威勇之心,难生善意。 施主各发心,建立真容,望见像皆生善意。 元祐八年,剏修未了,绍圣丙子年,逢西贼侵掠,至政和癸巳年,再修了。当恐隳其迹,故立于石。政和三年癸巳四月十五日立石。 施主孟宗、郝永辛、赵遇、孟永、范扆、孟真、孙宁、 刘和、任又。

樊庄石窟还是相当壮观的。当年造此窟的原因照碑文说,是希望这里的军人“望见像皆生善意”。这倒是一个之前我从没见过的理由。

当时在陕北各个地方游走了十多天,挑选一些亮点再分享一波。

然后就是钟山石窟我认为最凄凉的东西……

宋钦宗靖康元年(1126年)八月十五日,女弟子冯氏“修佛一堂”,乞求“合寨人民见存者,常安常乐”……

这是北宋最后一个中秋……

真想穿越回去告诉她,还是别为大宋浪费钱了,快跑吧。

延安黄陵县的万安禅院石窟,又一座大窟,建于北宋绍圣二年(1095年)至政和五年(1115年)。这里是个比较成熟的景区。有兴趣逛黄帝陵的朋友完全可以顺路来次这里。

比较神奇的是看完石窟后,我在景区院子里溜达,发现一个角落里有截躺倒在地、完全被黄土掩盖了表面的石碑。

当时鬼使神差,下意识就觉得这块碑有东西,只好牺牲我自己的外套,一遍遍把土掸掉。果然是没让我失望,碑身出现了“葛尔丹”“哈密”“西藏”“达尔济”几个字。

后来一查才知道,这块碑还上过2010年的《敦煌学辑刊》。作者推测它是乾隆帝灭准噶尔之后,特意在黄帝陵立的纪功碑。只是,不知道它怎么沦落到被扔在万安禅院的一角的。

客观地说,感觉我要是不把那层土掸掉,搞不好它会被当成什么建筑垃圾。

万安禅院不远处,有个开在水边崖壁上的“香坊石窟”。那弯水是我在陕北见过的最秀气的水。

洛川县寺家河石窟。陕北石窟最让人痛心的地方。

当年这里是陕北保存最完好的唐代石窟,结果考古报告刚发出来没多久,这里的佛像的佛头就几乎被盗空了……现在在洞口安了个栅栏,只能隔着它拍照。

石窟里还能找到唐文宗“开成”、宋徽宗“崇宁”,还有元朝的“至元”“至正”年号。

不过,这个石窟最让我喜欢的,是里面有一个大约是宋代的女供养人的线刻像:此是贺三娘。

真的是特别可爱~

延安富县的诸多石窟,非常密集,而且精彩的地方特别多。

下面是富县马渠寺石窟,看起来是不是平平无奇?

一看里面题记,好嘛,阜昌五年(1135年)。

阜昌是北宋灭亡之后,金军在北方立的傀儡政权“伪齐”的年号。

又是一个宋金交替时代的印证。

下面这个北魏时候的川庄石窟,飞天有两个成年人那么大!

建于宋仁宗庆历三年(1043年)的柳园石窟,就在到富县的公路路口。

光看外表还以为是村民建的小祠堂呢。

不过我们到的时候已经傍晚了,窟里非常昏暗。

透过门缝拍了下石泓寺里面,实在太壮观了!

这要是能进去,那该多好啊。

访古就是这样,不仅要吃苦,还要运气。

富县最大的石泓寺石窟没进得去……实属那次旅行最大的遗憾。

因为富县有不少石窟都建在崖壁上,爬的时候还真的是惊心动魄。

对我这种恐高患者来说太折磨了。

但想想要是这次不爬,说不定一辈子也不会来第二次。

只能咬牙上了。

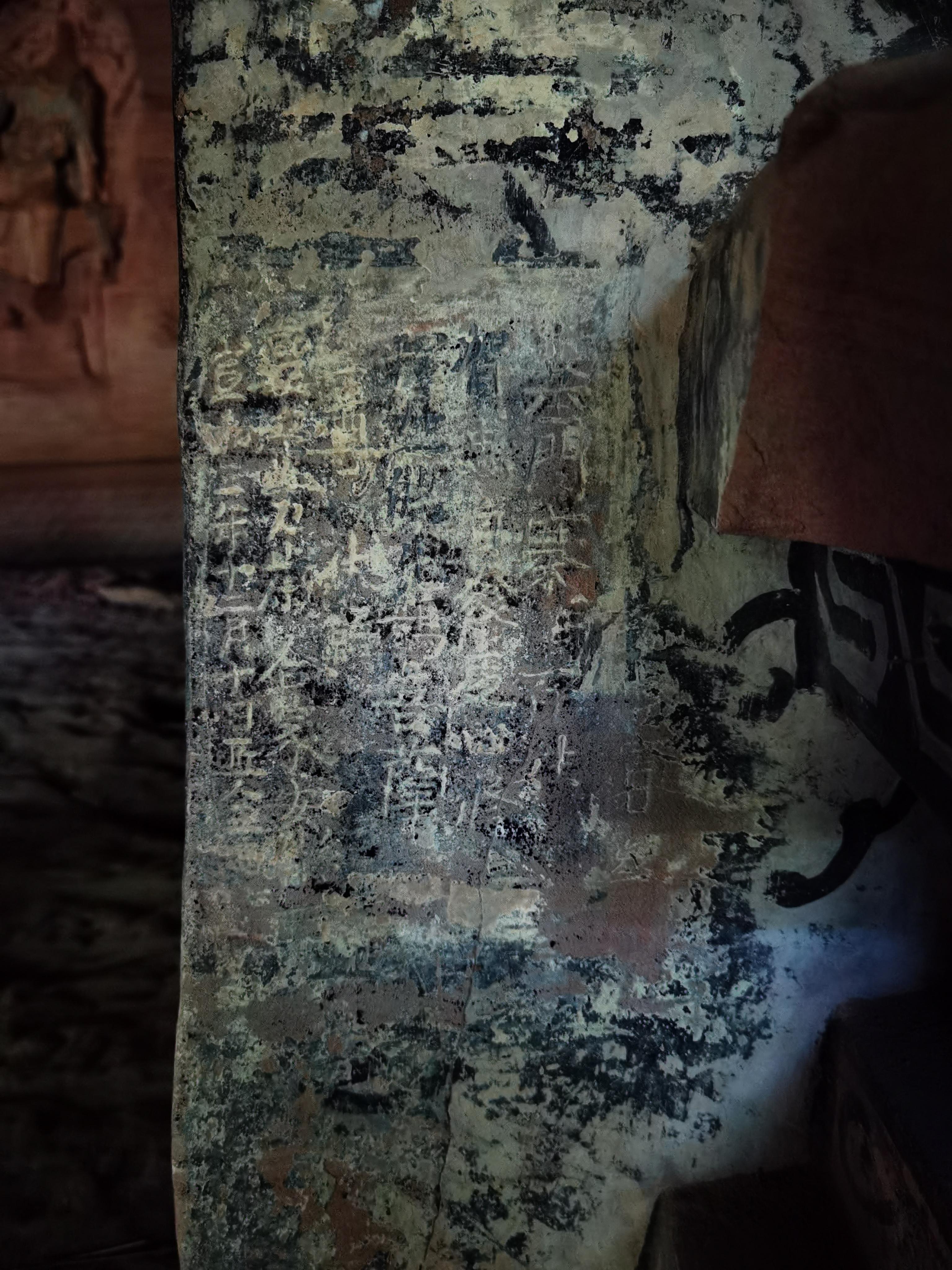

上去之后还是值得的。发现了宋徽宗政和七年(1117年)的题记。

虽然佛像已经被村民们涂上了颜料,变得庸俗不堪。但依旧能看出那番古意。

这种破坏式修缮希望永远不要再有了。

至于延安市区,最显眼的就是清凉山万佛洞石窟。这里还是新华书店的发祥地。没错,当年他们直接在石窟里面办公的。

爱看题记的我,也在这大饱眼福。

能看到这的朋友,我想也不是寻常人,应该和我一样,都是对历史有着由衷的热爱。

虽然俗话说纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

但走访这些古迹,不能用光用辛苦形容,很多问题你是无法克服的。

最简单的,到了之后,发现文保部门把石窟封了。

又或者,找当地司机绕了一大圈,才发现早就没有路能通到那了。

愿不愿意风餐露宿,去靠近当年的风云变幻,每个人的考量都不同。

树杈会划伤你的衣服和皮肤,攀岩时候的沙石也会磨破你的手。

至于在崖壁上穿行,又怎么可能没有失足的风险呢?

不用硬要模仿别人。时间、运气,这些都不是简单地想要模仿就能拥有的。

每次去这些地方探索,我都要查访古圈子的前辈们的游记,看一堆又一堆的论文。

不做好充足的准备,一次找到你想看的东西,就真的此生不再相会了。