中国有哪些值得一去但鲜为人知的遗迹/废墟?

- 12 个点赞 👍

现代的废墟算吗?

刷到一个探访鬼城的博主

叫:末日求生者xt

他估计是xddt,竟然开辟出来一条异常别致的旅游探险赛道

据我估计是活不太长

因为他探秘的每一个项目,都是在啪啪啪的打着一堆一堆人的脸

不过

实话实说

确实挺好玩的

搞得我都想去溜达溜达了

查看全文>>

马马 - 4 个点赞 👍

查看全文>>

双鱼小公主 - 942 个点赞 👍

为了寻找宋夏、宋金战争的遗迹,前年我专门做了一次针对陕北石窟的旅行,或者更该说是探险。

百姓,包括许多军人,在乱世之中,只能选择集资修造石窟,并在窟内刻上各自发愿文的方式,祈求平安。所以,陕北这些宋代石窟,虽然远比不上敦煌的精致华美,题材也多有重复,但却是更贴近普通人生活的。

当然,它们处于非常荒僻的山林之中,远离城市,我也是下了很大决心才走了这一遭。其中很多是地图上完全没标注的,都得先找资料摸到附近的村子,再挨个找人问,非常辛苦,确实只适合我这种喜欢历史的大汉去走访。

整理了一下照片,1600多张,全部展示是不可能的,就重点给大家看下我最喜欢的安塞部分吧。

一、安塞石寺河石窟

要说给我印象最深的,是延安安塞区的石寺河石窟。雇的当地司机,深入大山开了接近两个钟头的车,克服了各种神奇的路况,才终于绕进了石窟在的那个小村子。大概给大家看一下路上的情景。

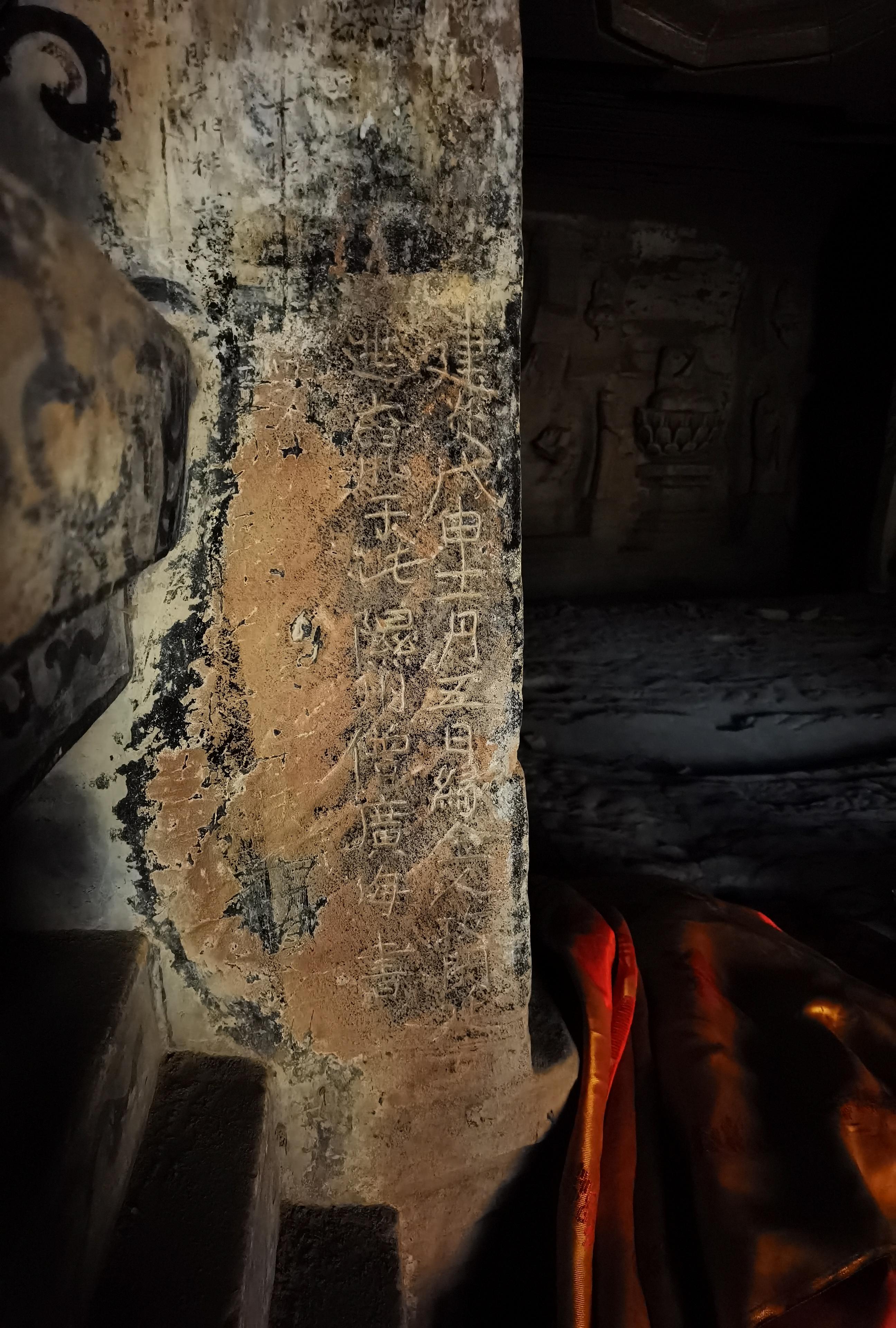

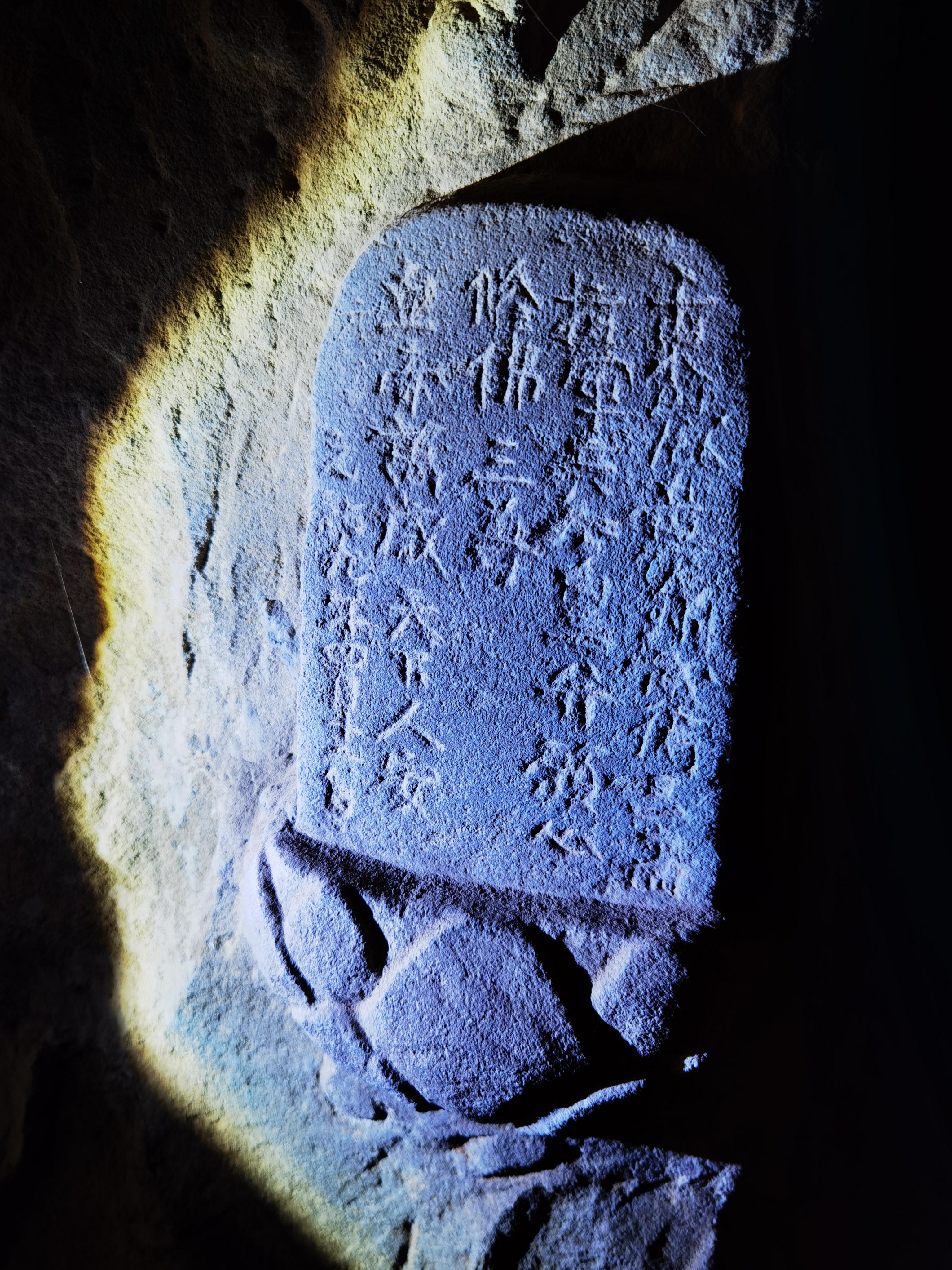

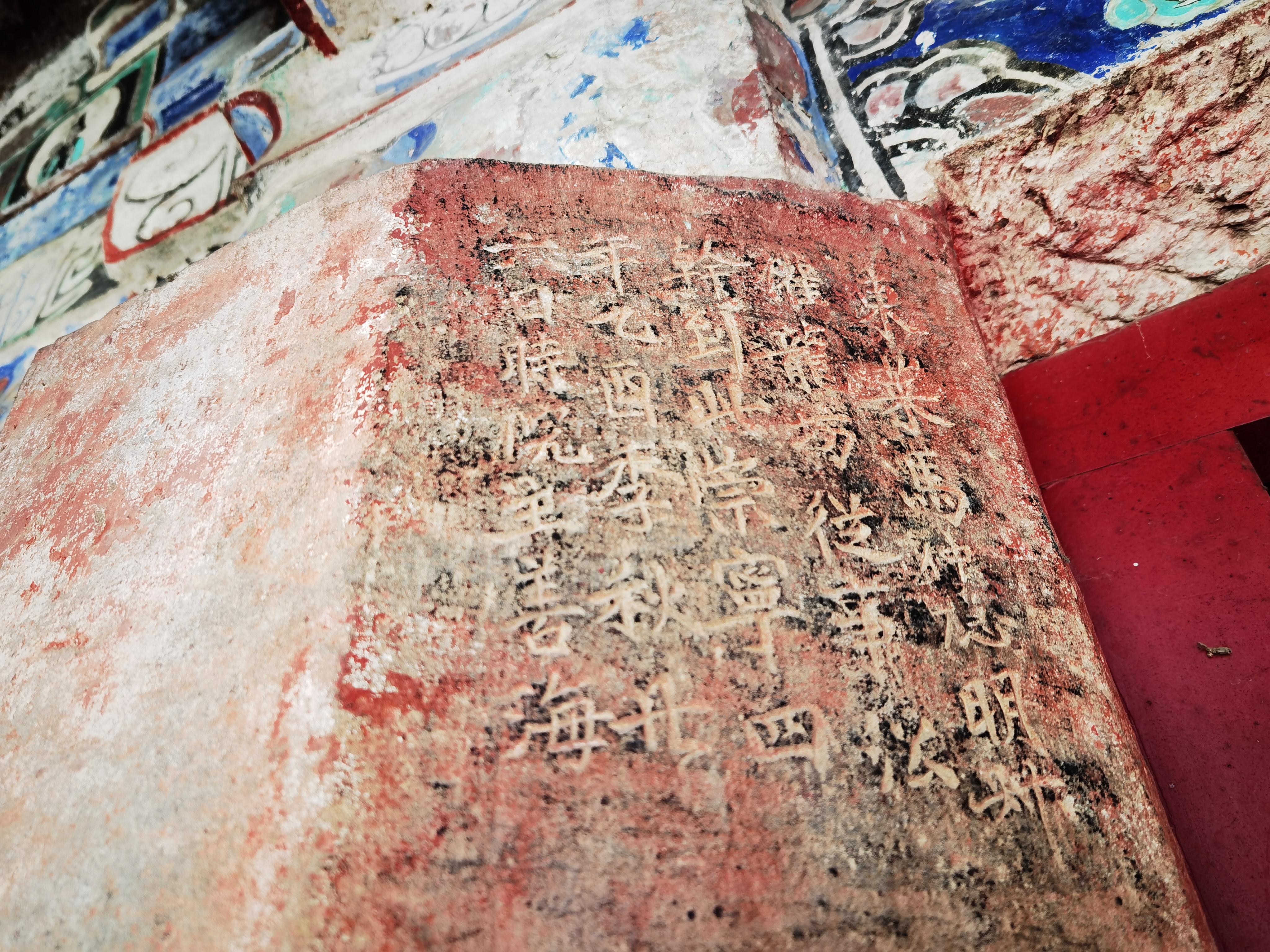

石寺河石窟的体量算比较大了。但真正震撼到我的,是里面留下的一行题刻。刻它的人是900年前一个叫广海的和尚,他正好碰到金兵攻陷延安,便大老远跑进这座今天也堪称荒僻的村子避难:

建炎戊申十一月五日,绿,金人攻开延安,迍窜于此,隰州僧广海书。

隰州是今天山西临汾隰县。或许,广海之前就是从山西逃难来的,却依旧逃不过金兵的铁骑,只好再次遁入这座大山。

建炎,就是杀死岳飞的凶手宋高宗赵构的第一个年号。建炎戊申就是建炎二年(1128年)。平常朋友们经常在一起开玩笑说,南宋版图最大的时候,是建国初期,其实倒也相差不大。你瞧,这不到这年年底,陕北还在奉我大宋年号嘛。

这或许是现存遗迹中,“最北”的南宋年号?想想确实有这个可能哦。

陕北石窟在宋神宗到宋徽宗时代像雨后春笋一般数量剧增,主要是由于大宋在此期间开始了对西夏的反攻,在边境修建了大量的寨堡。这里成为了两军纠缠的战场,有大批军人流动。谁都想求得自己与家人平安,于是就有了造石窟的狂潮。

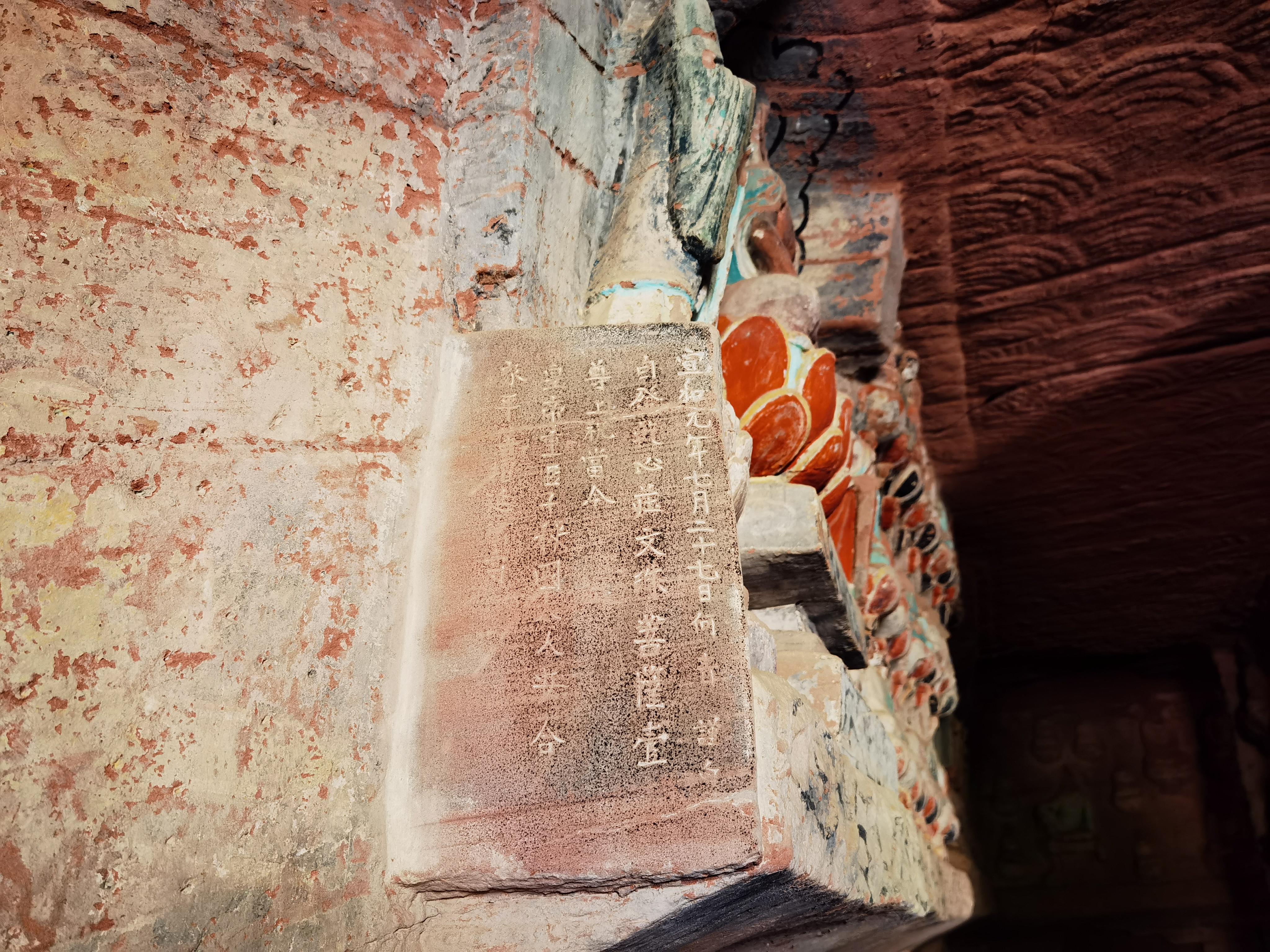

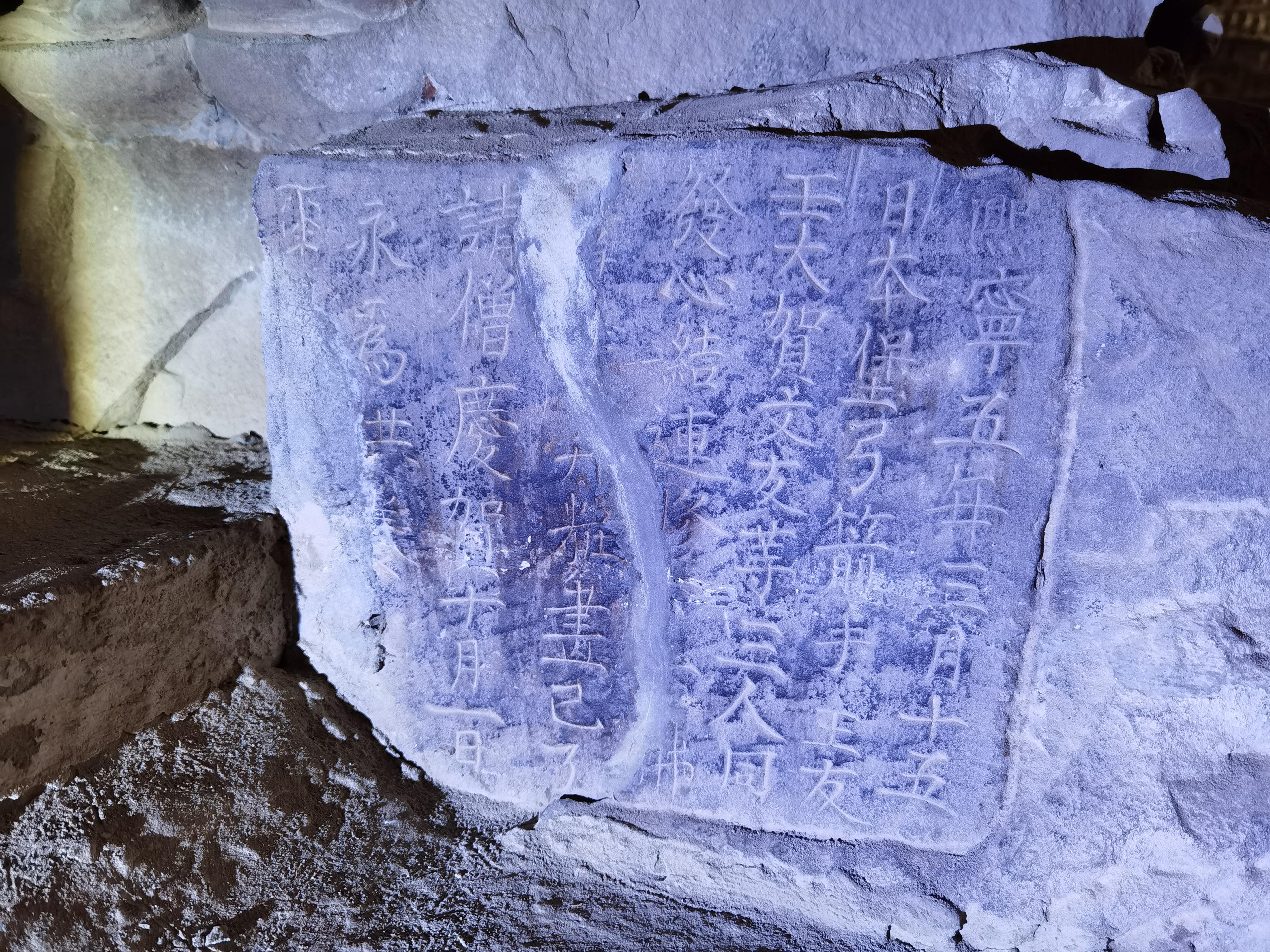

石寺河窟内佛像的侧面有很容易被忽略的一行刻字,就是宋徽宗宣和三年(1121年)军人留宿于此的证据。

帅制戎监兵宿于精舍,宣和癸卯仲冬初四日跋。青化镇典教院童行、党规修佛一尊 还有很多其他宋徽宗“宣和”年间由当地百姓留下的题记:

宣和元年(1119年)七月二十七日,上祝当今皇帝、重臣千秋。 “安塞堡糾首人何青月、白贵等修释迦佛入涅槃一所。伏以皇帝万岁,重臣千秋。察那川施主白友等共修一半,塌子掌合社施主张进、贺青、任子等共修一半。各人合家安乐。千灾速去。万福常崇。宣和四年(1122年)三月二十四日白政。石匠王志、画匠丁勇。”这个王志是当时陕北很著名的匠人。 而如果说起石寺河石窟的造像,我们从中找到了不少特别有趣的东西。

比如现在的观音形象大多穿着一身白衣。这种“白衣观音”信仰实际上大约到10世纪后才兴起。而石寺河就有一座宣和二年(1120年)的白衣观音像,算是让我们见到了早期观音像演变的一个实证。

谨发信心打造粧画白衣观音一尊……宣和二年,匠人王志。 不过最大的发现,还是窟内一尊名为“化鹊观音”的像。我当时拍下题记之后,回来问了很多朋友,也查了各种资料,发现这个“化鹊菩萨”似乎仅仅见于石寺河石窟。不知道到底是个什么神仙?

塞门寨百姓贺忠……修释迦佛、化鹊菩萨一尊。伏愿皇帝万岁、合家安乐。宣和三年(1121年)十二月十日,匠人王志。 这就是那尊“化鹊菩萨”了,看身形两边确实有翅膀。 石寺河石窟常年是被铁门封锁的,钥匙被交给村里保管。我和朋友两个人去的时候,刚好问路问到了人家,看在我们远道而来,那位大妈才格外破例放我们进来。其他访古爱好者们有没有这个运气就很难说了。估计我也是今生唯一去这么一回了。

一般都是锁住的大门 我对佛教艺术的演变一知半解,更关注石窟内的题记。因为一起去的朋友是中央美院专门研究这个的,所以我才靠他抓到不少重点。正好我们俩一个懂历史,一个懂艺术,这趟下来才收获满满,不然真的会漏看了很多东西。

再给大家看看石寺河窟里的其他造像吧。

二、招安石窟

其实,在到石寺河之前,我已经在安塞的招安镇上看了另一个北宋石窟。这个窟更厉害了,主要是由当时从外地被抽调来陕北对抗西夏的军人们出资修的。

风化已经很严重的招安石窟 可能是大家伙都争着许愿,这里留下的题记非常多,不少都是山东人。其中5条题记都和“京东兖州武卫第三十四指挥使”刘晟及其部众有关。看来宋哲宗元祐年间(1086-1094年),这个陕北的据点,一度以山东来的客军为主力。

光这根柱子就有三块题记 东岳兖州武卫三十四指挥兵士李元……愿心修佛共二尊,愿皇帝万岁,天下人安。 京东兖州武卫第三十四指挥刘晟今特发愿心,镌石佛共陆尊,上愿皇帝万岁、重臣千秋、风调雨顺、国泰民安。绍圣元年(1094年)五月日。 东岳兖州武卫三十四指挥军……愿心修佛三尊,皇帝万岁,天下人安,元祐九年(1094年)四月十六日。 兖州武卫卅四指挥宋千、郝顺。 另外还有一块特殊的题记,写的是“延安府蕃落六十七工匠曹吉,自发愿心,修佛三尊,绍圣二年(1095年)四月十日”。

蕃落这个词的出现,表示当时延安府生活着许多归顺宋朝的外族人。《宋史》记载:

党项、吐蕃风俗相类,其帐族有生户、熟户。接连汉界、入州城者谓之熟户,居深山僻远、横过寇略者谓之生户。

可想而知,延安的蕃落就是部分被大宋收编的“熟户”党项人。

其他还有一块残缺不全的题铭让我很在意,现存的文字大约是“……定功第四指挥十将张……佛一尊……元年八月日,永为供养”。

评论区有朋友查到“定功”是一支仁宗时候晋升为禁军的原陕西厢军。

看来当时驻扎在招安的军队构成也挺复杂的。

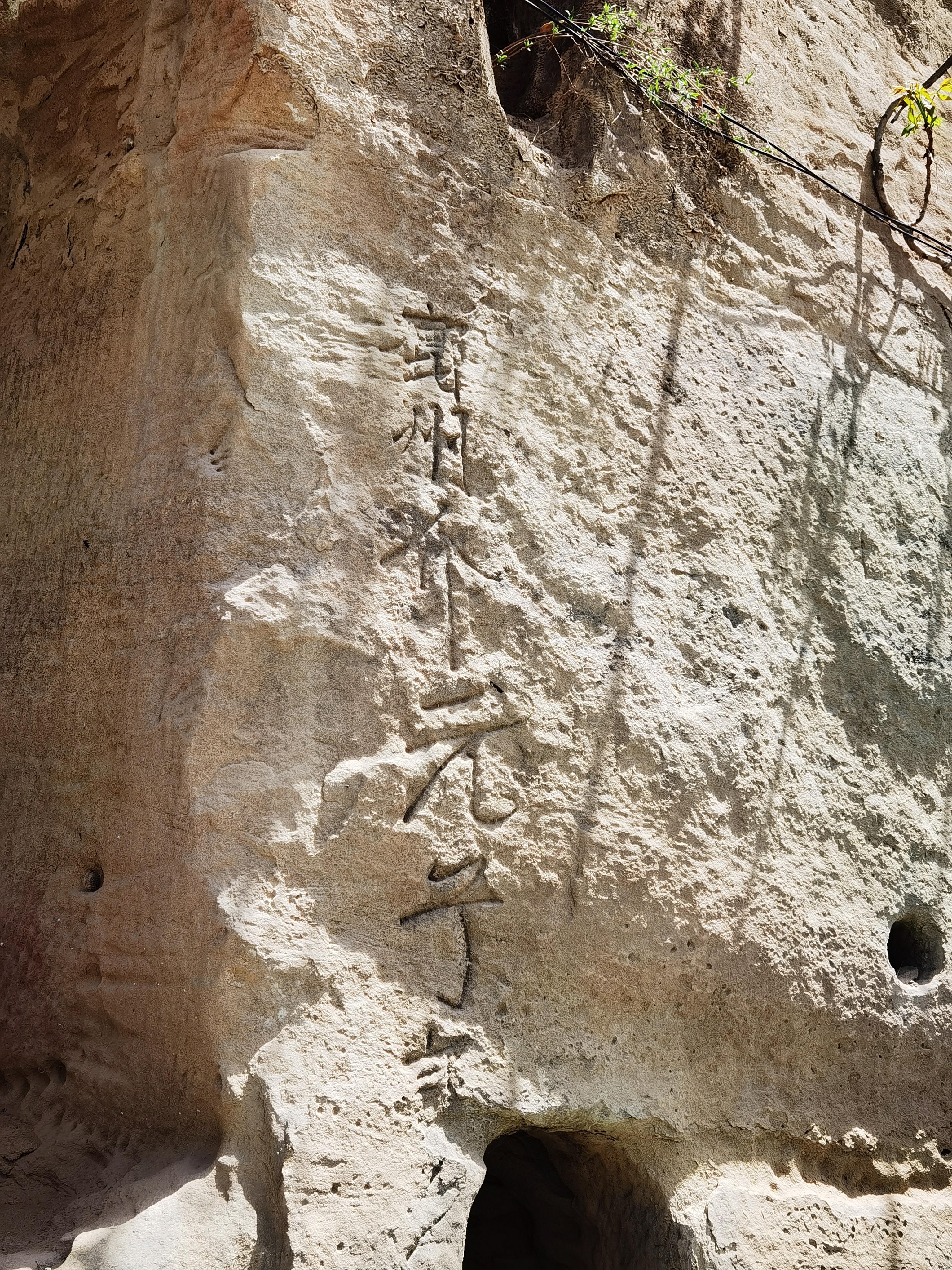

值得一提的是,在招安石窟入口处的石壁上,有刻得非常深的“鄜州介元子记之”。

介氏家族是宋金之交,陕北最出众的以雕凿石窟闻名的工匠家族。基本上我们到访的石窟非介即王,感觉都形成垄断产业了。

三、樊庄石窟

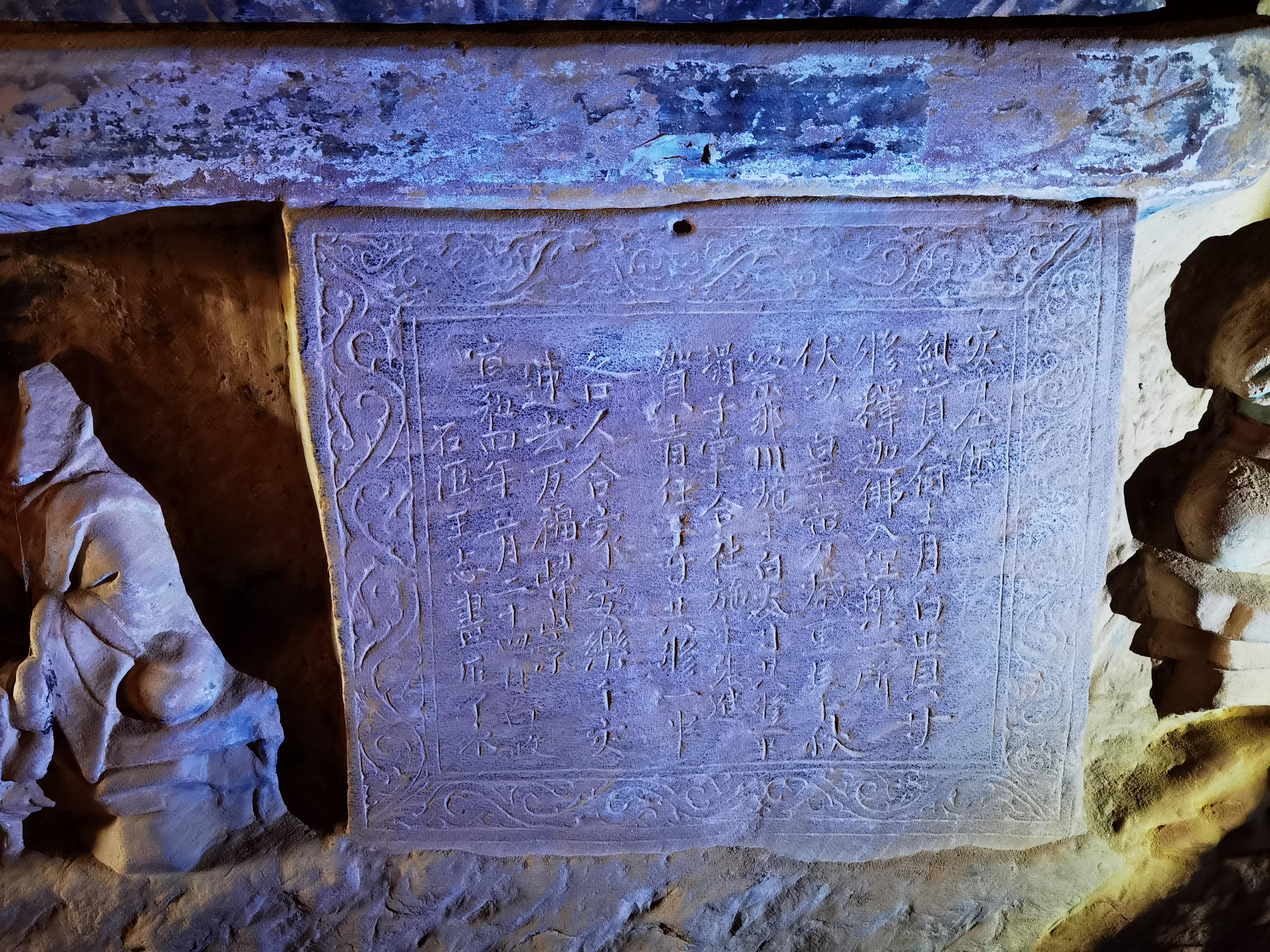

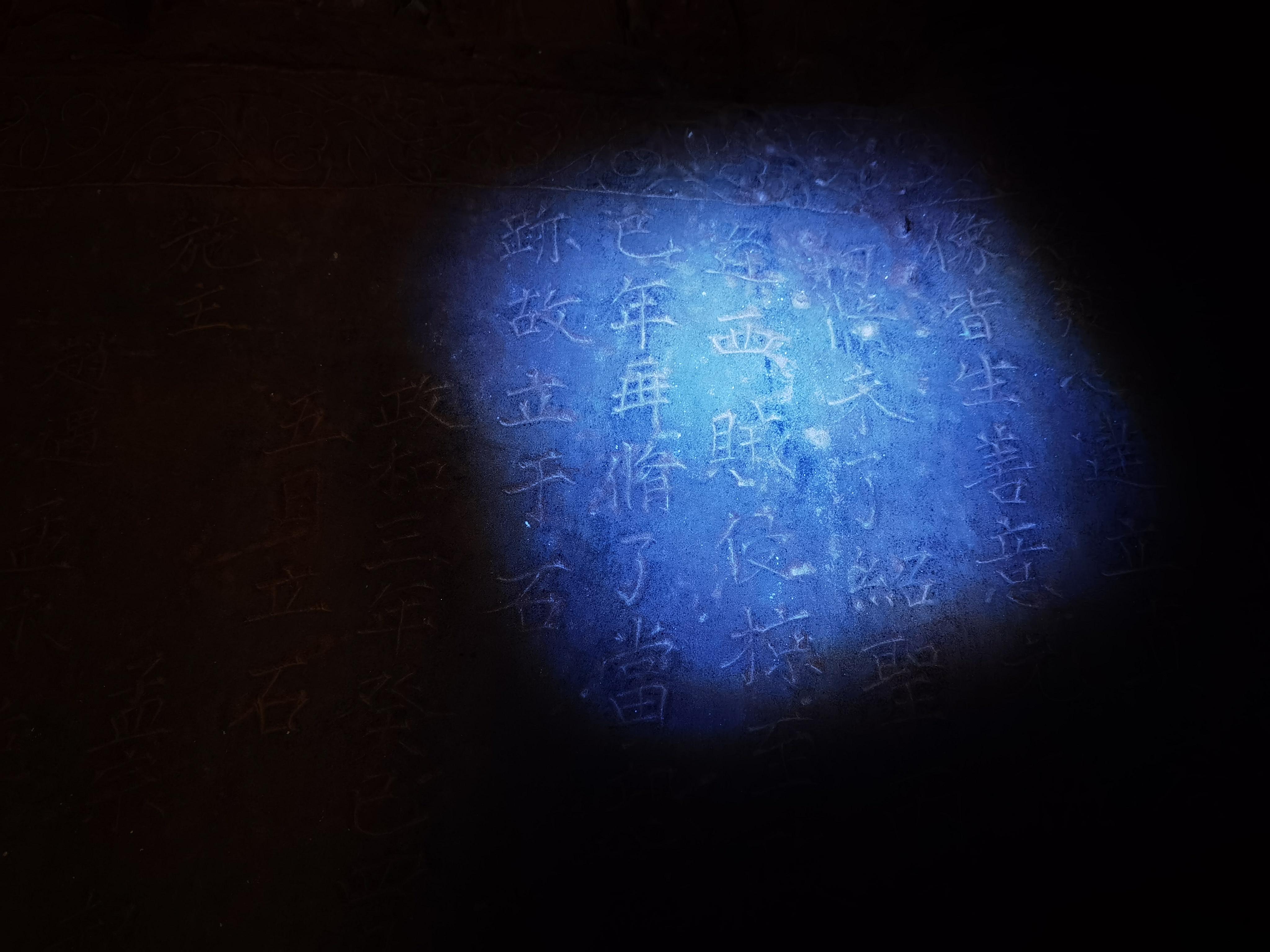

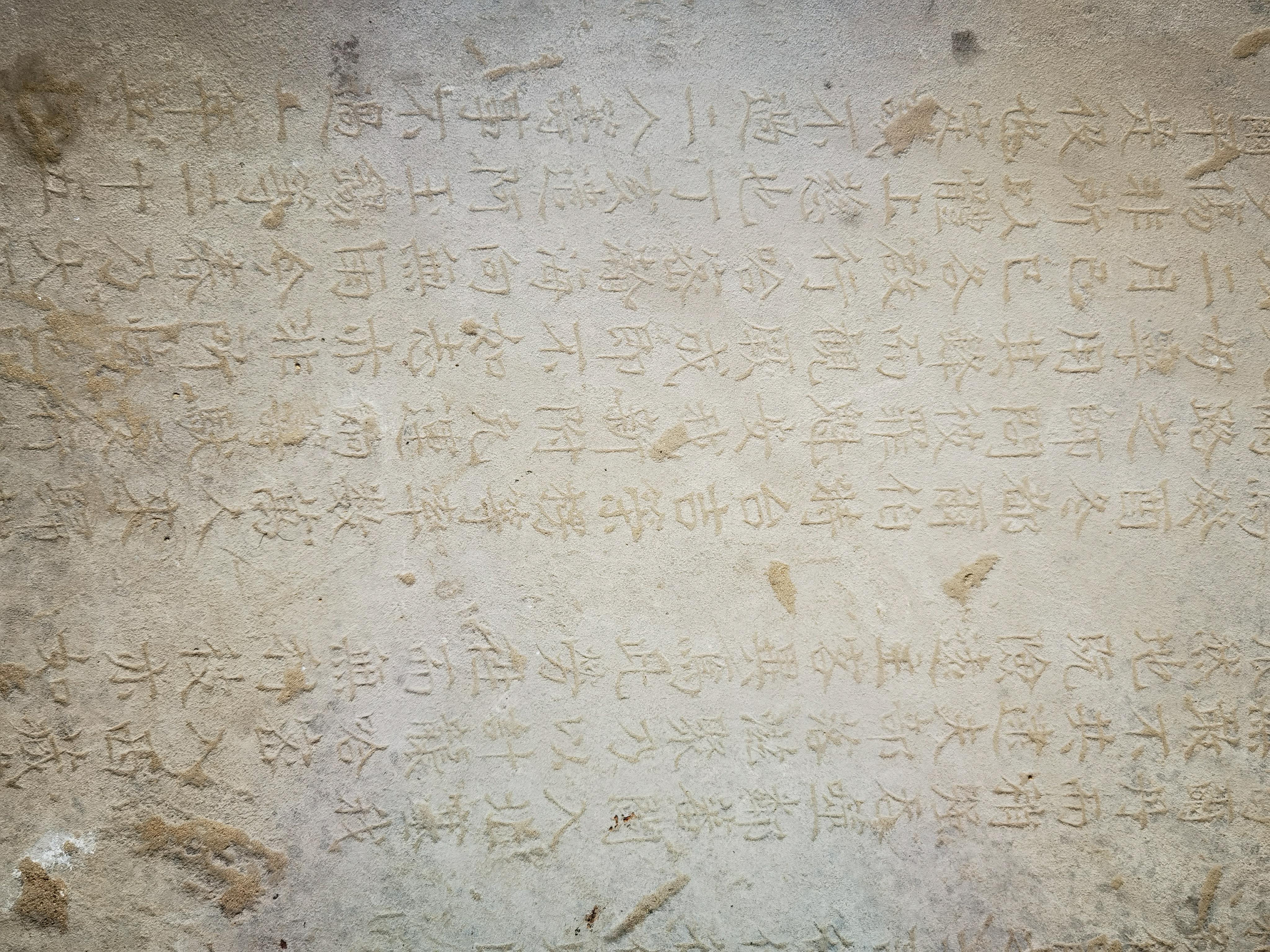

樊庄的特色是什么呢?这里内壁的一块碑刻《解家河石空记》。

根据碑文,这座石窟在北宋元祐八 年(1093年)开工,结果绍圣三年(1096年)时,西夏军入侵此地,石窟被迫停工。此后一直到政和三年(1113年)才重修竣工。真是罕见的战争留存。

樊庄石窟外景 里面算是别有洞天,墙上嵌的就是描述西夏入侵的石碑 我把《解家河石空记》的碑文写下,给大家参考吧:

大宋之国,延安之境。邑属敷政,防戎于第五将籍,定在招安一警。尽威勇之心,难生善意。 施主各发心,建立真容,望见像皆生善意。 元祐八年,剏修未了,绍圣丙子年,逢西贼侵掠,至政和癸巳年,再修了。当恐隳其迹,故立于石。政和三年癸巳四月十五日立石。 施主孟宗、郝永辛、赵遇、孟永、范扆、孟真、孙宁、 刘和、任又。

碑文里的“逢西贼侵掠” 樊庄石窟还是相当壮观的。当年造此窟的原因照碑文说,是希望这里的军人“望见像皆生善意”。这倒是一个之前我从没见过的理由。

当时在陕北各个地方游走了十多天,挑选一些亮点再分享一波。

子长市钟山石窟,陕北最豪奢的石窟之一 宋神宗熙宁五年(1072年),“本堡弓箭手”王友、王大、贺文友三人题铭 然后就是钟山石窟我认为最凄凉的东西……

宋钦宗靖康元年(1126年)八月十五日,女弟子冯氏“修佛一堂”,乞求“合寨人民见存者,常安常乐”……

这是北宋最后一个中秋……

真想穿越回去告诉她,还是别为大宋浪费钱了,快跑吧。

延安黄陵县的万安禅院石窟,又一座大窟,建于北宋绍圣二年(1095年)至政和五年(1115年)。这里是个比较成熟的景区。有兴趣逛黄帝陵的朋友完全可以顺路来次这里。

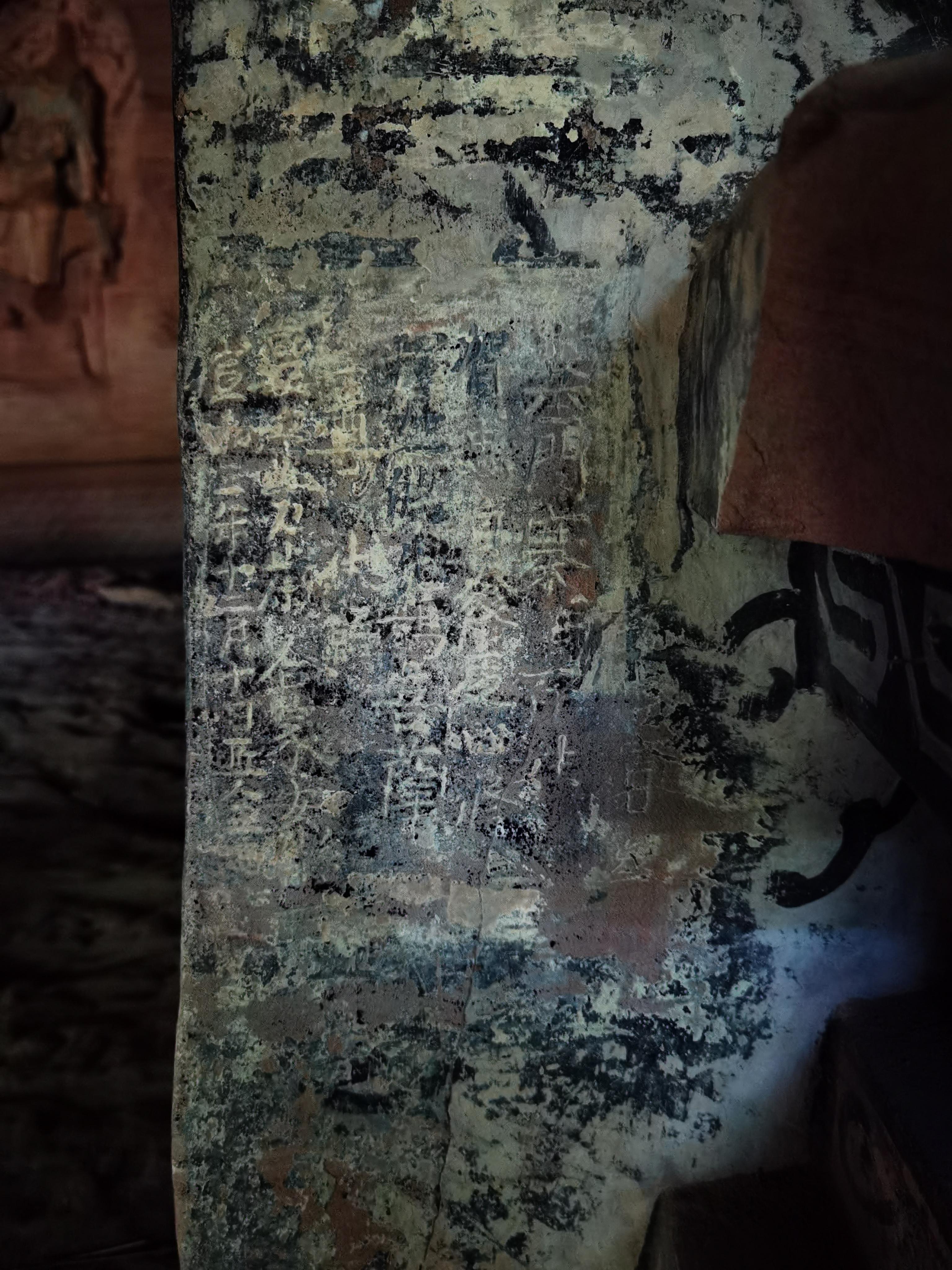

门口石柱上一位崇宁四年(1105年)的山东烟台(东莱)马姓游客的记录。 比较神奇的是看完石窟后,我在景区院子里溜达,发现一个角落里有截躺倒在地、完全被黄土掩盖了表面的石碑。

当时鬼使神差,下意识就觉得这块碑有东西,只好牺牲我自己的外套,一遍遍把土掸掉。果然是没让我失望,碑身出现了“葛尔丹”“哈密”“西藏”“达尔济”几个字。

后来一查才知道,这块碑还上过2010年的《敦煌学辑刊》。作者推测它是乾隆帝灭准噶尔之后,特意在黄帝陵立的纪功碑。只是,不知道它怎么沦落到被扔在万安禅院的一角的。

客观地说,感觉我要是不把那层土掸掉,搞不好它会被当成什么建筑垃圾。

万安禅院不远处,有个开在水边崖壁上的“香坊石窟”。那弯水是我在陕北见过的最秀气的水。

洛川县寺家河石窟。陕北石窟最让人痛心的地方。

当年这里是陕北保存最完好的唐代石窟,结果考古报告刚发出来没多久,这里的佛像的佛头就几乎被盗空了……现在在洞口安了个栅栏,只能隔着它拍照。

石窟现状 现存的唐文宗“开成”年号 石窟里还能找到唐文宗“开成”、宋徽宗“崇宁”,还有元朝的“至元”“至正”年号。

不过,这个石窟最让我喜欢的,是里面有一个大约是宋代的女供养人的线刻像:此是贺三娘。

真的是特别可爱~

寺家河石窟外面就是这样

延安富县的诸多石窟,非常密集,而且精彩的地方特别多。

下面是富县马渠寺石窟,看起来是不是平平无奇?

一看里面题记,好嘛,阜昌五年(1135年)。

阜昌是北宋灭亡之后,金军在北方立的傀儡政权“伪齐”的年号。

又是一个宋金交替时代的印证。

下面这个北魏时候的川庄石窟,飞天有两个成年人那么大!

本人身高186cm,可以对比一下 建于宋仁宗庆历三年(1043年)的柳园石窟,就在到富县的公路路口。

光看外表还以为是村民建的小祠堂呢。

不过我们到的时候已经傍晚了,窟里非常昏暗。

柳园石窟外景 庆历三年题记 大门紧锁的石泓寺石窟 透过门缝拍了下石泓寺里面,实在太壮观了!

这要是能进去,那该多好啊。

访古就是这样,不仅要吃苦,还要运气。

富县最大的石泓寺石窟没进得去……实属那次旅行最大的遗憾。

石泓寺石窟 因为富县有不少石窟都建在崖壁上,爬的时候还真的是惊心动魄。

对我这种恐高患者来说太折磨了。

但想想要是这次不爬,说不定一辈子也不会来第二次。

只能咬牙上了。

就靠两个不太稳的梯子上去 上去之后还是值得的。发现了宋徽宗政和七年(1117年)的题记。

虽然佛像已经被村民们涂上了颜料,变得庸俗不堪。但依旧能看出那番古意。

这种破坏式修缮希望永远不要再有了。

政和七年十月初七日。看署名,这个窟也是刚刚提到的介氏一家的作品。

至于延安市区,最显眼的就是清凉山万佛洞石窟。这里还是新华书店的发祥地。没错,当年他们直接在石窟里面办公的。

爱看题记的我,也在这大饱眼福。

一位杭州游人在这出资刻的五尊菩萨 宋神宗元丰年间,来自汴京的客人

能看到这的朋友,我想也不是寻常人,应该和我一样,都是对历史有着由衷的热爱。

虽然俗话说纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

但走访这些古迹,不能用光用辛苦形容,很多问题你是无法克服的。

最简单的,到了之后,发现文保部门把石窟封了。

又或者,找当地司机绕了一大圈,才发现早就没有路能通到那了。

愿不愿意风餐露宿,去靠近当年的风云变幻,每个人的考量都不同。

树杈会划伤你的衣服和皮肤,攀岩时候的沙石也会磨破你的手。

至于在崖壁上穿行,又怎么可能没有失足的风险呢?

不用硬要模仿别人。时间、运气,这些都不是简单地想要模仿就能拥有的。

每次去这些地方探索,我都要查访古圈子的前辈们的游记,看一堆又一堆的论文。

不做好充足的准备,一次找到你想看的东西,就真的此生不再相会了。

编辑于 2023-03-26 17:21・IP 属地北京查看全文>>

首阳大君 - 649 个点赞 👍

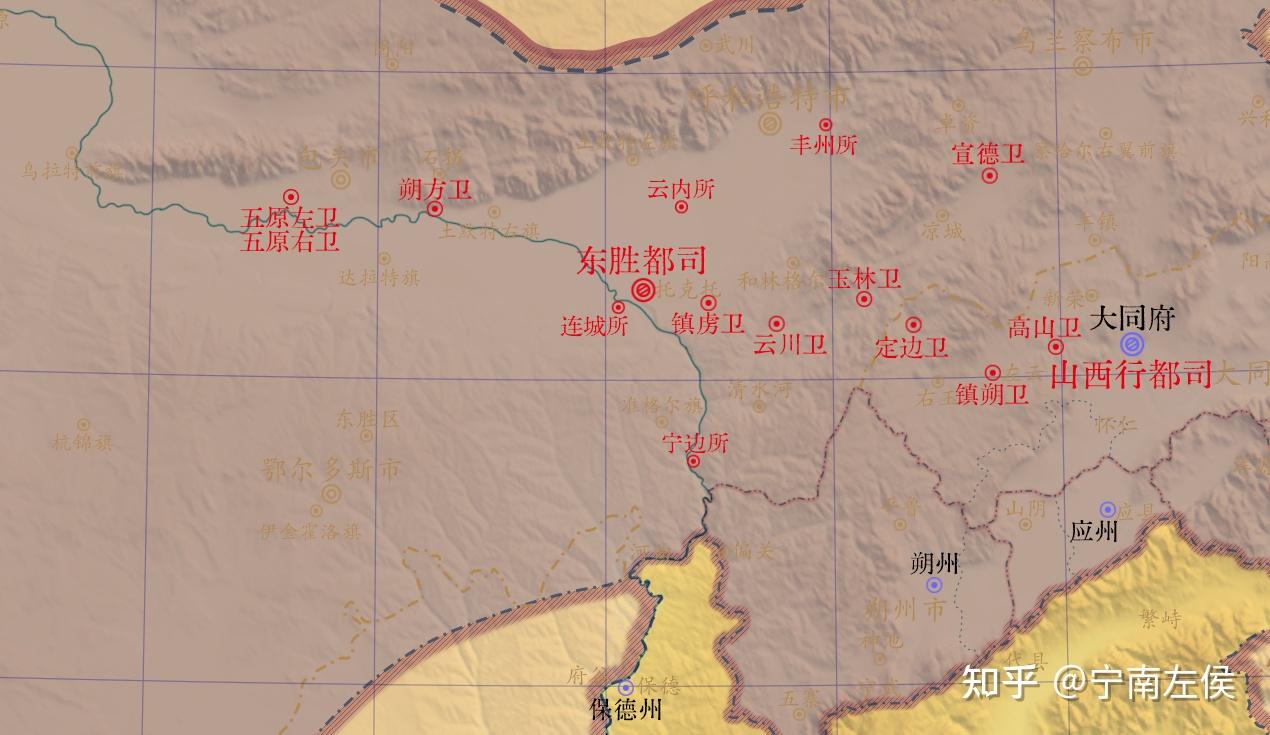

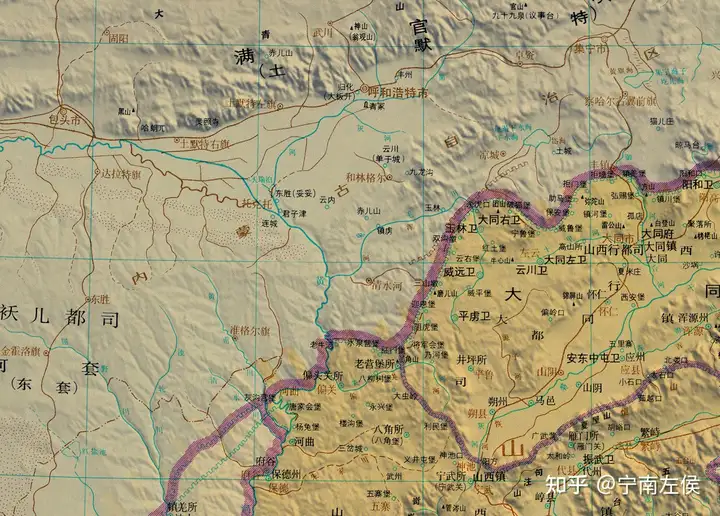

东胜卫故城遗址。

明史爱好者往往都对东胜有一种难以言表的情感,因为这么一个控扼丰州河套的地方会被明朝轻易内迁放弃,以至于引发了后来的无穷后患。嘉靖年间有“复套之议”,就是首辅大学士夏言和兵部尚书曾铣建议明朝恢复东胜卫的设置。本来嘉靖皇帝是同意的,但夏言当时和严嵩有矛盾,严嵩就开始论证恢复河套的难度,得出河套无法恢复的结论,并将其上升为夏、曾二人有意借此反对嘉靖、反对大明的罪大恶极之举,于是曾铣、夏言先后被杀,此后明朝再无敢言收复河套者。

这个事吧,时至今日仍然争议很大,很多人认为严嵩的反对是有道理的,复套容易守套难,如何保证孤悬在外的东胜卫是个问题,而且这势必有更大的一个开销,明朝会不会因此提前陷入后来的辽西困局都不好说。这种担忧不能说没有道理,毕竟嘉靖时期不比永乐,更不是洪武年间,洪武永乐年间说新设一个军镇就跟玩似的,但到了嘉靖这个时候需要考虑的就多了,各种的利益群体需要去平衡,而且此时明军的战斗力及军事开支也不可与明初同日而语,朱元璋朱棣可以一分钱不给就让一个卫整体搬迁,嘉靖能吗?难说。

那么说到底,东胜当初就不该放弃!

山西长城是从新平堡接着宣府的长城往西修到黄河边的老牛湾,陕西长城是从河曲县对面的灰沟营往西修到宁夏,可你看地图,偏偏这两段长城在老牛湾到灰沟营之间是没有的,就是一段黄河,而北方冬天特别冷,黄河水量小,而且会结冰,蒙古人可以在这儿踏着冰面从容过河进入山西腹地,算是长城防御体系的一个巨大bug。有人说既然知道问题所在,打个补丁不就行了?问题就是这个补丁没法彻底打,明朝后来尝试在这儿设置山西镇(驻偏关)来堵住豁口,并沿河修筑各种军堡,但仍然架不住这段缺口太长所以收效寥寥。这个问题说到根源上,是因为蒙古人此时驻地大本营就在东胜一带的丰州川,他们可以沿着黄河河道南下直抵老牛湾,然后从河西找个防备松懈的口子随意通过。

知道根源所在,问题就好解决,如果明军可以占据东胜卫,再将杀虎口到东胜一线连起来,蒙古人就无法从这儿穿行,他就得考虑从鄂尔多斯高原上过道——那边在明清时期荒漠化已经很严重了,一般人是无法从这儿行军的,即使通过难度也很大,而且无法支撑大部队穿行。

所以问题核心就在这个东胜城了。

可巧,东胜卫遗址还在,而且非常完整,地方就在内蒙古托克托县县城西北两三公里的地方,非常好找,坐标也非常明显。

建成区是托克托县城,县城西北角那个能看到轮廓的就是东胜卫城。规模很大,几乎和现在托县建成区一般大了。有人说不对啊,不就是那个南北矩形的区域吗?不大啊。

你说的那个是辽金元的东胜州城,而经过朱元璋扩建规划之后的东胜卫城,占地面积几乎是辽金元东胜州城的十几倍大小,东西城墙两公里,南北二点五公里,一圈九公里长。

时至今日,东胜卫城墙仍然高达十几米,尤其西南角,本身就是建在高地上的,现在城外的道路在高地之下,抬头仰望城墙得将近二十多米高。

最让人震撼的,其实是城门和瓮城,北门瓮城几乎保存完整,城墙残存高度十多米,厚度相当。

这个豁口就是北门的瓮城城门,底下的路面是六米宽的水泥路,你可以目测一下城墙规模。

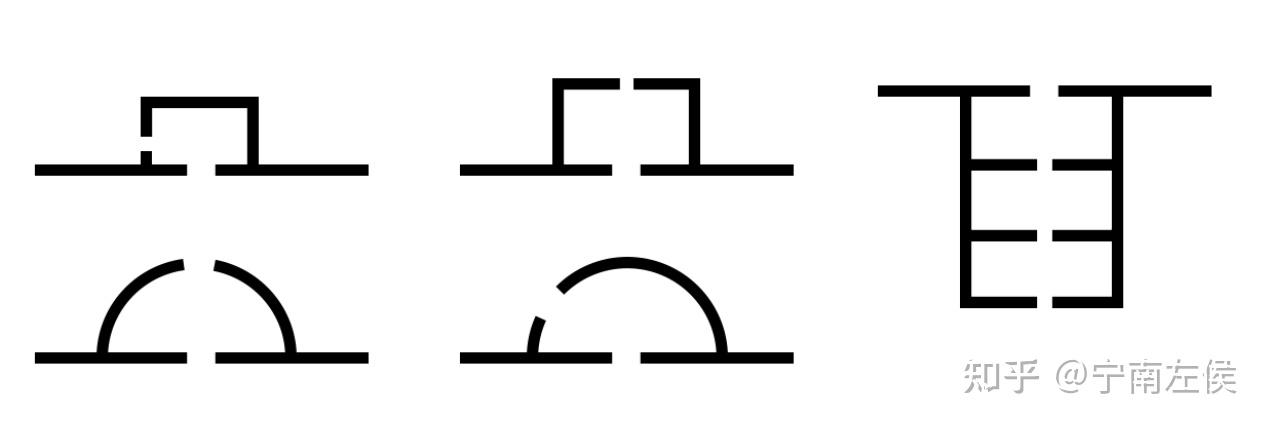

而且最让我震惊的,是东胜这几个瓮城城门形制。

瓮城形制,无外乎那么几种,方形、半圆、勒马回头,南京聚宝门瓮城特殊,别的瓮城都在瓮在外,它是在内,而且还是三重瓮城:

那你猜东城卫的瓮城啥样?

这样:

实拍是这样:

可惜风大,没法放无人机,要不然航拍图能看的更清晰。

不仅东胜卫,云川卫也是这样的构造:

东胜-镇虏-云川-玉林-定边-镇朔-高山-大同诸卫是连成一线的,而且按照朱元璋的初始规划,东胜是这条边防体系的居中节点,而非端点,那就是说东胜往西还要有卫所,而且仅仅是一个东胜城就规划设置五个卫,可惜北方人口无法支撑这种抽调,所以最终也只是建成了三个,即东胜左卫、东胜右卫、安东中屯卫。真要是按着朱元璋的规划,东胜设个单独的东胜都司,主城驻扎五个卫,往东代管杀虎口外的镇、云、玉三卫,往西再设两三个卫,成为一个独立的军事区域,都不用包括整个黄河河套,只要延伸到包头一带的五原故城,就能把鄂尔多斯高原给包住,蒙古人想袭扰山西内地就得揣着极大的勇气和胆略。而且,东胜这里紧邻黄河和大黑河,地势平坦,河滩散漫,耕地肥沃,也极适合屯种,要不然明朝后期也不可能那么多人跑去这里给俺答种地。如果把山西内长城沿线的偏关、宁武、雁门、八角、老营堡军力挪到这里,起到的作用会比内线更大,所以,我是支持复套的。

如果东胜地区这样布置,又将怎样呢? 如果你喜欢明史,当你去了东胜故城,一定会扼腕叹息。就像我之前说的,朱棣和朱元璋的军事眼光之间差着一万多个朱瞻基。

查看全文>>

宁南左侯 - 173 个点赞 👍

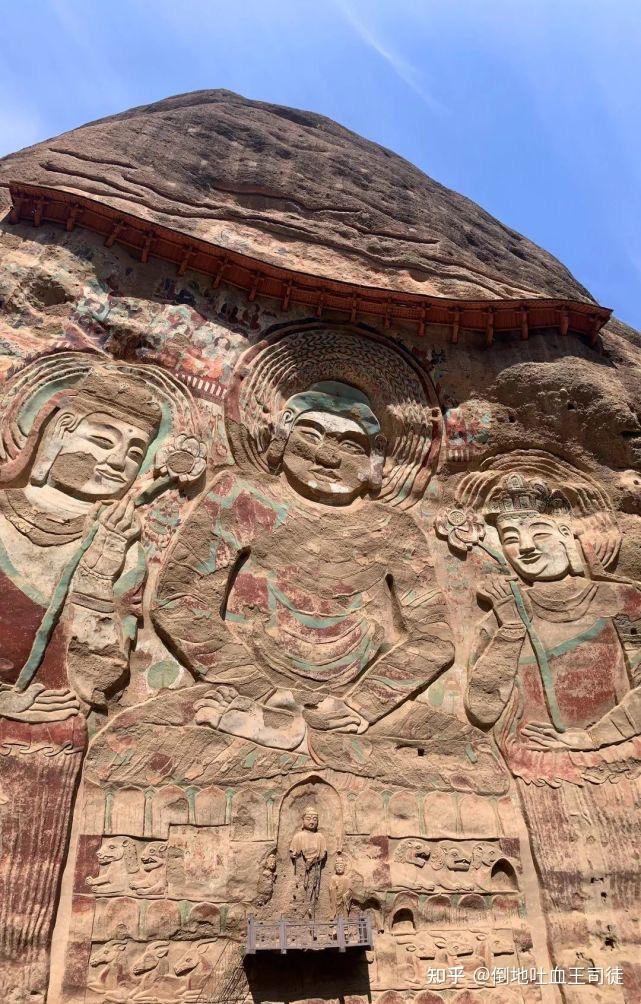

甘肃天水市武山县武山水帘洞景区

鄙人走南闯北也算去过不少地方但整个水帘洞景区依然是惊艳异常。

首先,整个景区极其冷门,哪怕在旅游旺季的夏天也是门可罗雀,极其适合我这种厌恶拥挤、等待的人。

其次,壮观。整个石窟的主题也就是大佛实际上是在一个河谷的崖壁之上,而这条河谷实际上就是曾经的丝绸之路。

当你下了电瓶车,还得走一段

颇有点桃花源记的感觉,“复行数十步,豁然开朗”

说实话,你很难形容当你一个人出行,整个景区除了电瓶车司机和入口处的工作人员外就没见过活人后看到这个会是什么心情。到这里之前我刚刚去了麦积山石窟,按道理说对佛教雕像已经产生了一定的抗体,但在这种体量的佛像面前且整个观景平台就我一个人的情况下我依然惊叹了。

再次,精美。请大家看一张图片就足矣感受到这组摩崖石刻的惊艳。

在这一组佛像的下面,雕刻了一排大象,一排鹿,一排狮子和三个“小”雕像,雕像虽有残缺,但神采奕奕。风化和褪色在这里显得尤其残酷,难以想象刚刚雕刻出来的时候是何等的辉煌。

最后,历史爱好者狂喜。

凡是对历史有点了解的人就知道,这样的规模绝对不是一般的达官显贵能修得起的,这里也不例外。

大佛的旁边有摩崖阴刻楷书题记:

维大周明皇帝三年岁次己卯二月十四日使持节柱国大将军陇右大都督秦渭河鄯凉甘瓜成武岷洮邓文康十四州诸军事秦州刺史蜀国公尉迟迥与比丘释道成于渭州仙崔敬造释迦牟尼佛一区愿天下和平四海安乐众生与天地久长周祚与日月俱永

这里提到了建造这里的人:北周尉迟迥

托近些年为隋朝翻案的东风,这位曾经起兵反抗杨坚篡位的老将也算是出了点名,建议大家可以去自行了解一下。

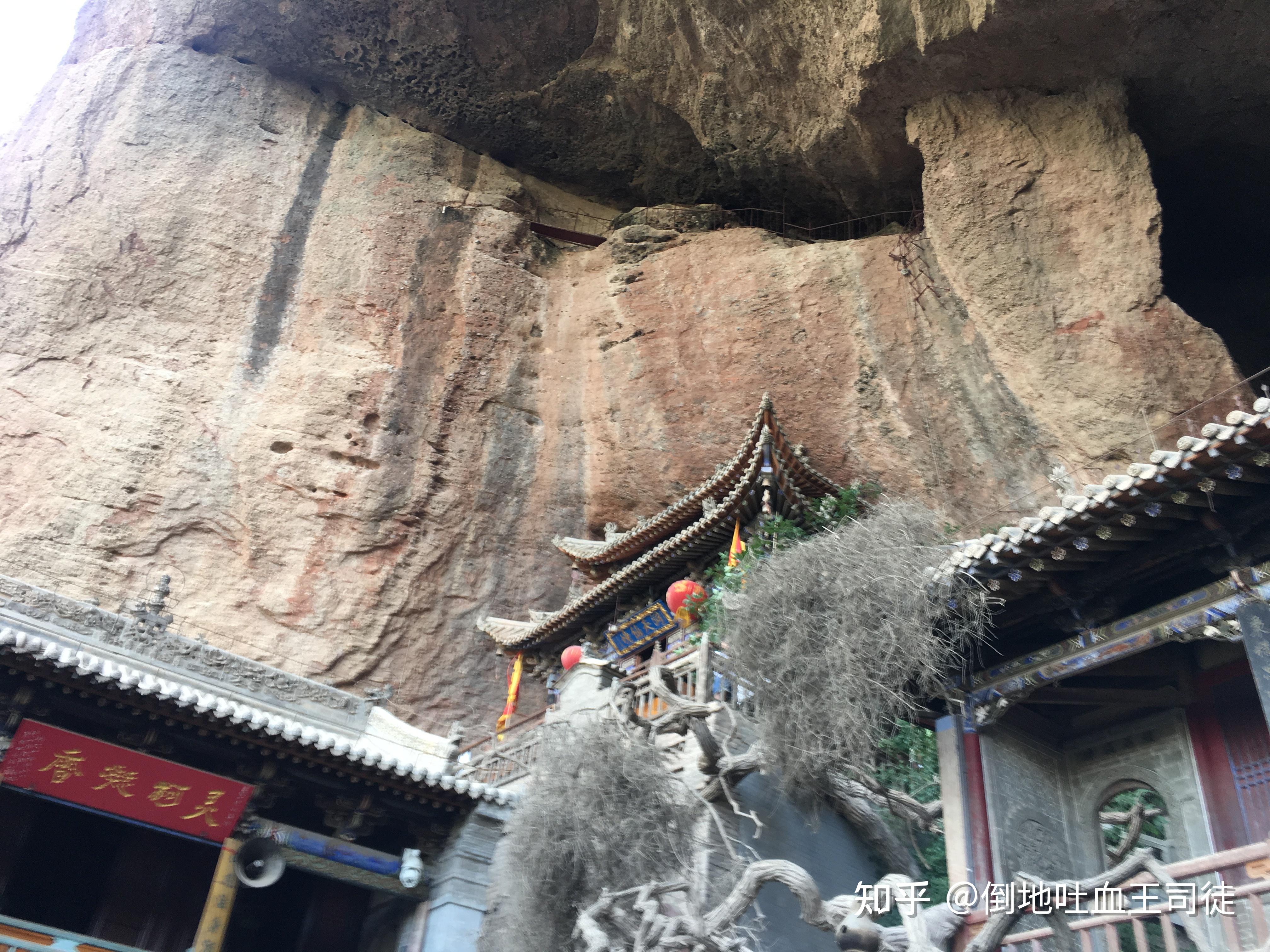

但水帘洞景区的本体:水帘洞也是超水平发挥。

虽然壁画残存不多,但绘画水平很高,很具有中古时代的美感。

而整个水帘洞的寺庙虽然是民国时期修建的,但依托于周围的地势和传统建筑的搭配,再加上寺庙里有和尚,有道士,出现了一种奇特的美感。

但最为惬意的,其实是极少的游客量制造了一种深山古寺的意境,而且寺庙里的和尚道士不会拉着你算命和捐功德(至少我去的时候是没有的)。寺庙里还在檐角放了铃铛,山谷里的风一吹,铃铛清脆的响和周围的景色完美的符合我心中对于深山古寺的一切想象。

以上的一切描述是我2017年时的所见所得,但就以疫情冲击和水帘洞景区默默无闻的情况看,还是极其小众。

ps:小众的一个重要原因其实是距离极远,不开车自驾在当年很难能到这里,现在我估计也是。陕西到甘肃丝绸之路沿线的景点都极其精彩且小众,还有泾川县博物馆的石刻、陕西彬县大佛寺、麦积山石窟的几个特窟(特窟制度绝对是甘肃旅游的一大恶疾)。

这里推荐一个小众但也很惊艳的陇西小县-泾川县。

整个百里石窟长廊并没有走完,但走过的几个各有各的惊艳

罗汉洞石窟 罗汉洞石窟 罗汉洞石窟 南石窟寺 北石窟寺 北石窟寺 不得不说,在这以前我一直认为,丝绸之路上的佛教遗迹应该是集中于新疆和甘肃中部、北部,严重低估了陇西地区佛教遗迹的密度和精美程度。强烈建议对历史和佛教艺术感兴趣的朋友到陇西地区旅游,无论是艺术性还是独特性都毫不逊色于其他旅游大省。体验感由于游客少则可以说完胜,最大牌的麦积山石窟的游客量都远少于敦煌、龙门。

最后,我还是建议改革一下特窟制度。我理解当地文保单位经费的困难,但是非要用钱给游客分个三六九等确实是很搞人心态。建议像麦积山这种一大堆特窟的单位能偶尔限免一下,这样也可以促进一下当地旅游业的恢复和发展。

编辑于 2022-09-17 17:38・IP 属地北京查看全文>>

倒地吐血王司徒 - 148 个点赞 👍

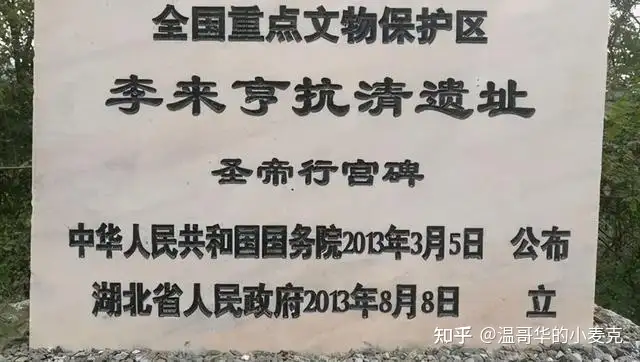

最后的明朝据点-湖北房县和兴山茅麓山抗清遗址

1968年的一天,湖北兴山县有关部门在茅麓山炸山的时候,竟意外炸出李来亨之子李复国墓,并从中出土“临国公印”。除此以外墓室里没有任何陪葬品,唯有两具棺材,其中一具葬有李复国本人,另一具则安葬李来亨老母。最让考古人员感到惊讶的是,墓室一端还刻有疑似李复国生前墨书,内容为“长成才知父祖之恨,如今无能光复国家,耻下葬,耻见人!” 作为南明抗清时间最长且条件最艰苦的一支队伍,李来亨和郝永忠等人通过拥立朱元璋第十九子韩王朱松后代建立定武政权,在茅麓山整整坚持了十八年,直到1664年以李来亨的自焚而悲壮告终。

其实李来亨原本是李自成的老乡,来自陕西米脂,早年投笔从戎参加李自成农民军,更被李自成侄子李过收为养子,一路破潼关,入山西,直至占领北京推翻明朝,是大顺政权辉煌时代的见证人。然而随着山海关之战后李自成节节败退,李来亨与李过先是撤至陕北,紧接着又转战湖广。1645年李自成在九宫山遇害后,大顺残余力量决定联明抗清,于是李来亨归顺了南明永历政权,以忠贞营主将身份受封三原侯。

不过在南明旧臣心中,李来亨作为李自成部将参与推翻明朝是一道过不去的心结,从而令李来亨备受排挤。最终李来亨联合昔日大顺旧部郝永忠等13人前往湖北与四川交界的夔东山区建立抗清根据地,范围包括今天的兴山和房县一带,中心地区就是茅麓山,而这就是著名的夔东十三家来历。

为了根据地的发展,李来亨一方面任命知县等官员负责收税,另一方面也修正农民军时期政策,下令禁止抢掠商贩,保护民间贸易,与荆州以西农民和商旅开展粮食和土特产互市交易,换取根据地将士急需的食盐和铁器。此外李来亨还组织士兵屯田,与本地农民和地主和平相处,让根据地将士实现了“岁收麦粟草棉供粮食衣履”的物资充足局面。

为了做到进可攻退可守,李来亨充分利用茅麓山地形修建兵营,瞭望台,炮台,栈道和城墙,形成连营之势,且连绵长达百里,故而号称百里之城。如今茅麓山上仍然留有大量城墙和营寨遗址,2013年被列为全国重点文物保护单位。

鉴于茅麓山根据地与永历政权相隔甚远,不利于军政统一和临机决断,于是李来亨和郝永忠等拥立朱元璋第十九子,韩宪王朱松后代为帝,改年号为定武,是为定武帝。有关定武帝的名字,明史学界争议很大,从朱本铉,朱亶塉到朱璟溧不等,甚至对定武帝是否真实存在都产生怀疑。不过从清朝湖广总督祖泽远递给顺治帝的奏章可知,当中提到过清军曾在茅麓山附近缴获过“伪韩王龙札三十二张,伪龙票一十八张,伪敕札一道,伪金印一颗”,很明显是帝王才有的规格,这也从侧面证实了定武帝确实存在。

定武帝的韩王封地位于甘肃平凉,如今在平凉市博物馆藏有定武帝于崇祯年间铸造的祈福香炉,可见昔日的藩王生活正可谓是高枕无忧。但随着李自成起义和明朝灭亡,定武帝开始了流离失所和四处逃难的亡命生涯,直至奔向湖北被李来亨和郝永忠等收留。定武帝即位后,将房县县城的朱家祠堂改建成皇宫,建有房屋108间,并在入口处雕有龙纹图案。可惜的是,随着城市建设的变迁,朱家祠堂一带后被房县人民医院和居民区占用,许多房屋被拆,现在祠堂面积早已大不如前,但好在还是留了下来,作为南明最后一座都城的历史见证。

李定国北伐取得大捷后,茅麓山与永历政权的联系管道重新被打通,1653年永历帝派遣大学士文安之为督师,前往川东鄂西一带传旨,册封李来亨为临国公,郝永忠为益国公。为了叩谢皇恩,李来亨在茅麓山上刻立圣帝行宫碑,发誓定以关羽,张巡和岳飞为榜样,坚定“镌虏妪民”意志抗清御侮。同年李来亨领兵深入湖北境内,最远打到当阳,击毙清朝将领汪吉,并得到了孙可望资助,抗清形势一度一片大好。

没想到的是,孙可望向清朝献图投降,直接出卖了永历政权,也断送了茅麓山根据地壮大的机遇。1661年永历政权覆灭后,抗清力量除了远在台湾的郑成功父子外,大陆仅剩下了李来亨领导的茅麓山根据地。1664年清廷发兵十万,试图全力围剿李来亨,至此悲壮的茅麓山战役打响。

在形势极其不利的情况下,李来亨怀着“从古至今。人孰无死?大丈夫当死于沙场之上,绝不能奴颜婢膝......誓与此地共存亡” 的决心,采取滚木礌石和土炮战术坚守不出,多次击退清军的进攻,甚至击毙了鳌拜弟弟穆里玛之子苏尔马。

然而随着粮草补给被清军切断,屯田积累也被将士吃光,李来亨自知大势已去,将临国公大印交给叔父李通,让他护送幼子李复国和老母下山,并留下遗言“侄儿身受先帝重托,今不得不以死报国。” 在没有了牵挂以后,李来亨与清军展开最后的肉搏战,清军恼羞成怒放火烧山。在退无可退的情况下,李来亨携妻子和长子等家人跳入熊熊烈火,直到化为灰烬。

李来亨殉国后,定武帝也随之遇害,从1644年到1664年,二十年的南明抗清彻底划上句号,“应怜中土成荒寨,万里长风吹古愁,遗民泪尽胡尘里,中土再无大明旗。”

本文参考资料:《南明史》,《明清史论著集刊》,《南明史纲·史料》

发布于 2023-01-14 00:45・IP 属地加拿大查看全文>>

温哥华的小麦克 - 126 个点赞 👍

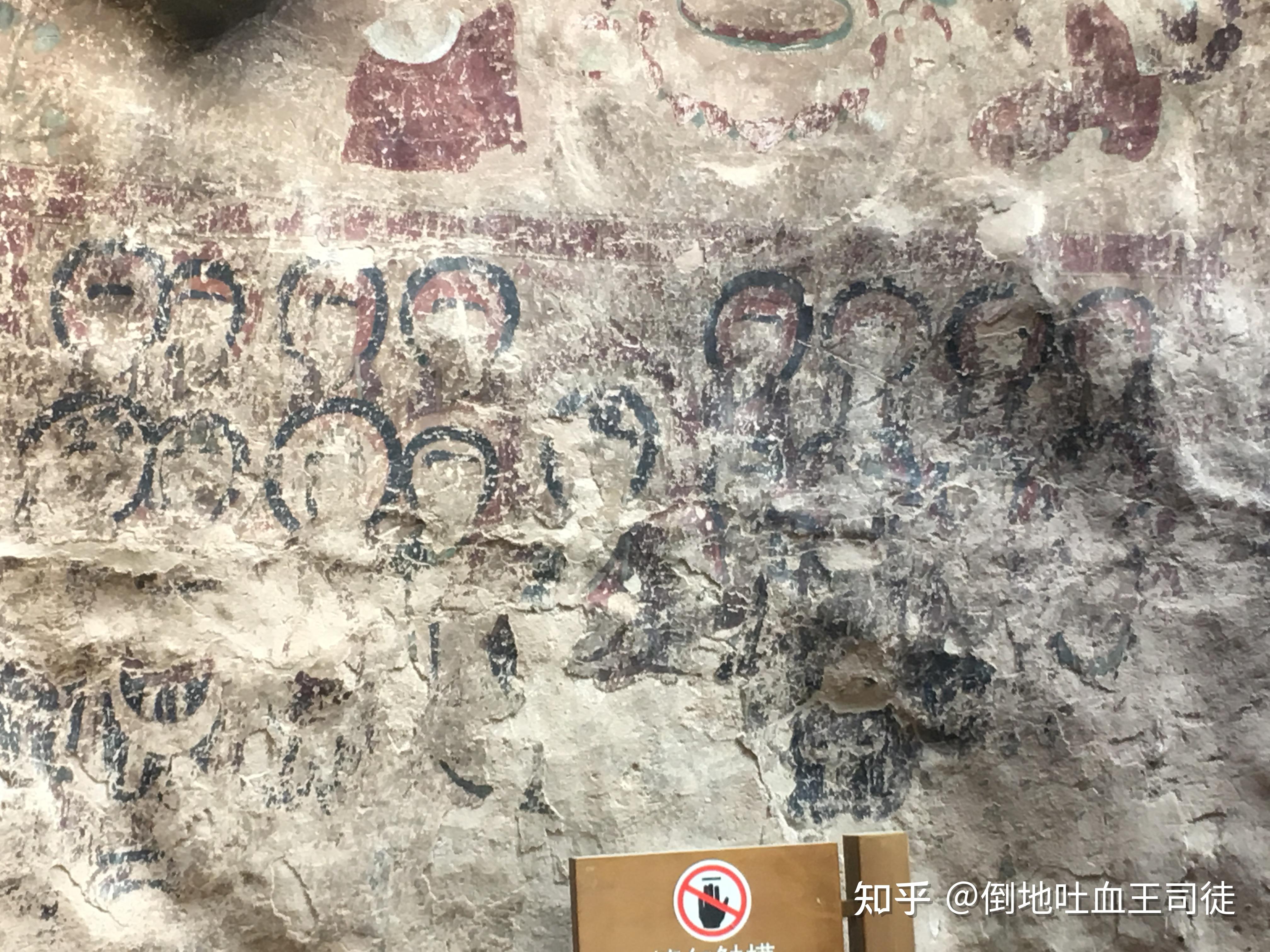

西藏阿里的东噶皮央。很多人都想不到这么偏僻的地方残存如此精美的壁画。

六十多年前,小将们杀到西藏阿里地区,毁掉了不少寺庙,把佛头砍掉、壁画铲除,但是东噶皮央的壁画,被一位好心人用粮食堵住得以保存。

东噶皮央地域的山岩与新疆、敦煌等地石窟凿建地质相同。一千多个洞窟中,绝大部分为僧人生活起居的僧房窟、修习用的禅窟以及用来储藏物品的仓库窟,还有少数洞窟为塑像绘画、供信徒礼拜的礼佛窟,甚至还有埋葬高僧佛骨的灵塔窟,种类十分丰富。测量与观察表明,这里的洞窟有单室、双室及多室联建等不同形制,窟顶也极富变化,套斗藻并的形制来自汉地,可以用“美仑美奂”来形容。礼佛窟内多设坛置像,建塔供养和绘制壁画,其中壁画受自然侵蚀并不严重,基本能保持完整,尤为可贵处在于遗存壁画年代多集中在古格早期的公元十一至十二世纪前后,画风自由浪漫,一度达到古格及西藏佛教文化历史中艺术成就颠峰。这些壁画多是用当地所产的矿物质颜料绘制而成,当中还含有大量动物骨骼胶质,虽历经高原常年的风沙侵袭,仍不失其艳丽的色泽。

和新疆、敦煌一带的佛教石窟一样,多是在洞窟内的壁面上抹一层草泥,再涂上一层白灰,然后在上面绘制壁画。壁画的内容有佛、菩萨、比丘、飞天、供养人、曼茶罗、佛教传说、礼佛图等等,华丽典雅中又有着浓郁的异域风情,一望而知是多元文化重叠交融的产物。

所以,对于东嘎皮央遗址,只能用四个字来形容,那就是:艺术圣殿。[1]

与敦煌不同,这里的壁画你可以尽情地看,可惜多数已经被毁掉了:

洞窟坐落在一个山沟里,后来听当地人说,顺着其中暗洞,可以从左边到达最右边,那边有真正藏粮食的洞窟

2013年在这里参观时候遇到当年保护壁画的阿旺书记,我陪着他下山

我很佩服那个疯狂时代的疯狂的小将,东噶皮央这个地方去西藏的游客能到的,也就是其中万分之一?我来过四次,就从来没有在这里见到过十个以上的游客。

要来这里,路非常不好走,就是现在交通便利了,从拉萨过来要三天,2013年来的时候还都是土路,2013年,在西藏跑了10年旅游的唐师傅也都不知道这个地方,小将们都能从内地一路杀来。当年从西宁到格尔木可能都需要一周时间等车,格尔木到拉萨更是一周两周都不见得能到达……

然后他们杀过来并找到很偏僻的这些地方,把佛头砍掉

希望中国大地上的文物,不再遭受这样的毁灭。

参考

- ^《从象雄走来》金书波 著

编辑于 2022-09-19 13:47・IP 属地山东查看全文>>

平老虎 - 93 个点赞 👍

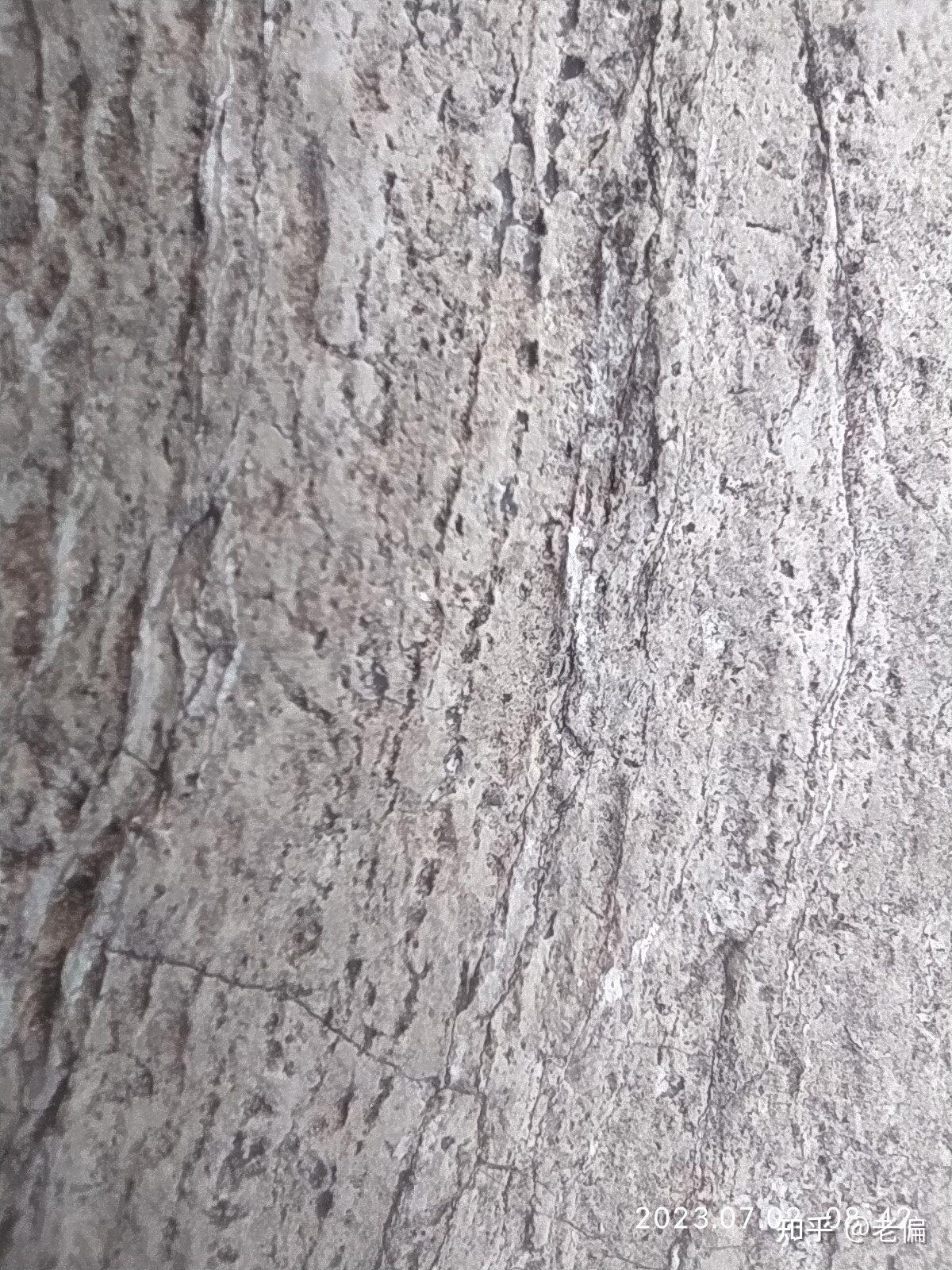

昨天上午,朋友带我去看他发现的一个火山口。

石家庄附近,没见书上写过这里有火山口,至少《河北+北京市+天津市地质志》上没有。

两年前,我在岭底村北的一座小山上,找到了拇指大小的水晶,粉色的,红色的,还有少数紫色的。

这是岩浆侵入,挤压,让原本连在一起的水平岩层分离,之后两层岩石之间的岩浆慢慢冷却才能有这么大的晶粒,一个冷却过程,可能会超过一万年之久。

这说明什么?

说明远古这里曾有火山啊!

然而,那座失落的火山口到底在哪里?

之后的两年,我们这群地质爱好者,几次披荆斩棘,一直试图找到火山口。可惜,始终没有结果。

如今,终于有了结果!

如何证明这里曾是火山口?

原来,火山喷发的时候,山顶的岩石会碎裂,跌进火山口里,这些石块,经过亿万年的融合,又变成了一个整体,但是,仍然肉眼可见原来石块得棱角,这种岩石,有个名字,叫集块岩,是火山口的直接证据。

在这里,岩石中原本石块的棱角很重要,说明石块跌落后,就被火山灰掩埋了,再也没见过天日,所以呢,它没有经过任何风化侵蚀,14.5亿年任然保持着原来碎裂时的棱角。

想想看,当年火山喷发的时候,这些石块在火山坑底部,如今却在一座几百米好的山顶。

沧海桑田啊!

还有一个,就是火山灰里的通气孔。

火山是慢慢熄灭的,后期,不再大规模喷发了,却仍有热气要从火山灰粉末里冒出来,这样,就在厚厚的火山灰里形成多条圆圆的管道。虽然如今火山灰又变成了石头,仔细观察,还是能看出来的,当然,需要你仔细看。

14.5亿年,不是我瞎说的,朋友采样后,送去河北地质大学做的核裂变定年测试。

多年来,我们的各种大小发现,已经得到了专家的一些认可,地质学方面和古生物学方面。

作为爱好者,当然没有那么专业,但是,我们人多,不要钱也愿意爬山涉水,到处翻找疑似证据,为专业人士通风报信。

这里,距离石家庄市只有十公里,我们希望以后有更多年轻人能欣赏到这一地质发现。

然而,这次上山,看到过去的小路,已经被灌木草丛淹没,显然人迹罕至了。

我知道我们这是一个小众爱好,我也知道这种爱好打不赢网络游戏的吸引力,但我更知道,这个爱好永不会灭绝,原因就是,世界上还有无数没见过、没弄懂的东西,它们是我们活着的理由。

曾经翻译过一本美国的小书,叫《爱好者如何找到化石?》

没版权,所以就别朝我要了,侵权。

书里说,美国上世纪七十年代,也有大量化石爱好者群体,作为古生物学专业力量得补充,提供了大量信息,为科学发展出了一份力。

那时的美国,到处开山挖石头,架桥修路,跟这十年的中国一般无二,如今都安生了。卫星地图上,美国的公路路面,遍布树枝一样的补丁,凑合用吧,新的造不起,人工太贵。

你看看美国新闻片,路上都是胖子了,我可不信他们还能钻山沟。

前车之鉴啊!

顺便贴一个火山口附近找到的化石,叠层石,里面的故事挺多,回头解释吧!今天累了。

编辑于 2023-07-04 16:56・IP 属地河北查看全文>>

老偏 - 13 个点赞 👍

查看全文>>

linyi812