这位知友可能是嫌弃在三国圈发表奇论和顶冒蒙古上单的头衔已经恰不到多少流量了,开始试图转型到新的领域哗众取宠。

沙皇时期农民一年产10份粮食,6份交税,自己吃剩下4份,税率是60%。苏修时期农民一年产20份粮食,通过精确计算留下5份刚刚够糊口的口粮,其余15份拿去支援亚非拉美国家,那么税率就是75%,比例显然高于之前。

……

苏修时期的农民自身所得到底是增产还是减产目前仍是一笔糊涂账。

一一《炎海飞雪选集》

(真的,这个可以纳入苏联史研究圣经)

集体化之后的苏联农民真的过的还不如沙俄时期吗?在讨论这个无厘头的说法之前,我们不妨先反驳一条常见的谬论:

炎海飞雪引用的秦晖《农民学与中国传统社会》截图

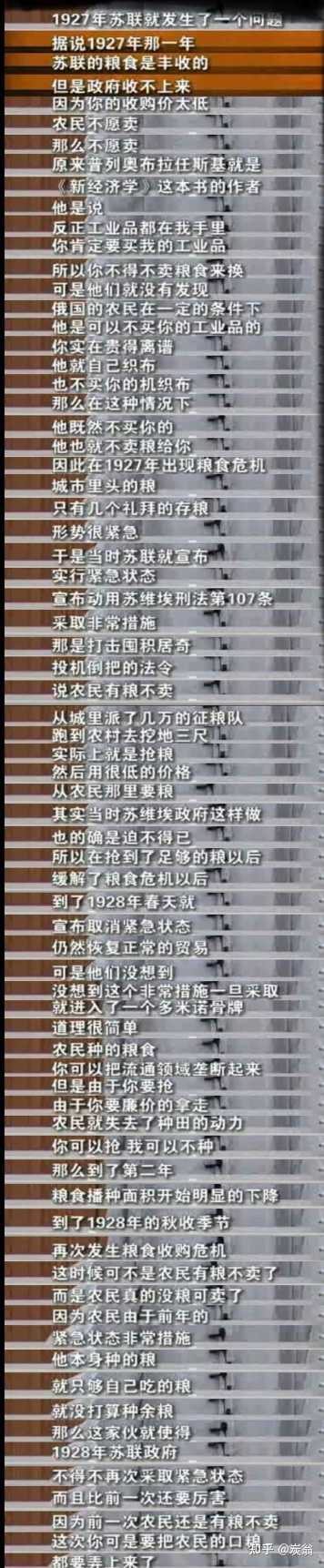

不可否认,1927年年底苏联确实发生了粮食收购危机,这一年苏联的粮食收成增加,但收购量从10月份起却连续下降,到12月份降到最低点,出现了足足1.3亿普特的缺额,从而使城市和军队面临着饥饿的威胁。

但事实上,之所以出现增产少收的现象不是因为所谓的征购价格过低压迫了广大农民,而是因为以下三点主要原因:

第一,苏联的工业化刚刚起步,特别是在刚刚经历内战饱受摧残,且被资本主义四面包围的情况下缺乏必要的积累,拿不出足够的工业品同农产品进行交换。

同时,苏联的小农经济虽然经过新经济政策已经得到了一定的发展,从第一次世界大战前的1600万户增加到2500万户,但他们的生产方式原始落后,难以提供较多的商品粮。

综合起来以致于尽管此时苏联的粮食总产量已恢复到战前水平,但国家手中所持的商品粮的数量却比战前少了一半。

第二,苏联的粮食收购机关相互竞争,没有对哄抬粮食价格的投机活动开展协调一致和坚决的斗争。

第三,也是最重要的,事实上粮价上涨唯一的受益者只有富农,而苏联的富农经济经过新经济政策几年的发展,已经成长起来,甚至于到了足以操纵粮食市场的价格。

试想一下,假若苏联顺从富农投机分子的意愿,把粮食价格抬高了40%至50%,那么势必也要提高棉花、亚麻、甜菜等经济作物的价格,否则原本种植经济作物的农民都会去种植粮食,使工业生产原料的供应出现危机。

而粮食和经济作物的价格大幅提高,就意味着在事实上降低了工人的实际工资,因此必须相应地提高工人的工资。

(这里大家可以想象一下现实中物价节节攀升,而工资却不变的结果)

于是既然成本增加,那么就不得不提高工业品的价格了,这就使工人和广大贫农中农都受到了损害。

更确切的说,贫农就是粮价提高的最大受害者,他们会受到双重的打击。

因为苏联耕地虽多,但自然条件对农业生产极为不利,全国只有1%的耕地外于年降雨量在700毫米以上的地区,而60%以上的耕地则处于年降雨量在300毫米以下的地区。

并且周期性旱灾每3.4年发生1次,严重影响了农业生产,粮食产量极不稳定,再加上贫农耕地本身就较少,故而贫农在春天青黄不济时既要买口粮又要买种子,粮价的提高会造成什么自然是不言而喻的。

(顺带一提,俄罗斯的远东农民甚至至今都在“熬冬春”)

好了,现在回到主题,想要了解集体化后的苏联农民比起沙俄农民的生活质量孰优孰劣,还需要先将时间轴往前拔上几十年,看看农民在沙俄时期的“幸福生活”:

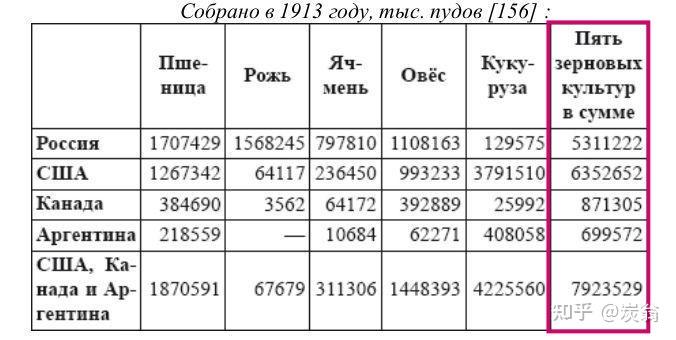

众所周知,1913年是沙俄时代前所未有的大丰收年,但一直以来,沙皇的辩护者总是喜欢以这一年沙俄的小麦收成领先于美国来得意洋洋的宣扬什么“我们失去了怎样的俄国”的反苏口号。

甚至在苏联解体后,俄罗斯出现一种说法声称这一年沙俄的粮食产量比美国,加拿大、阿根廷三个国家加在一起都要多:

1913年,俄国的粮食收成比美国、加拿大和阿根廷的总和还高出三分之一。

一一Муш H.H. Феномен русского хлеба. Вчера и сегодня

然而事实是1913年美国人口为9880万,加拿大为720万,阿根廷为800万,这三个国家的总人口为1.14亿,而沙俄不包括芬兰的人口都有1.709亿。

换句话说,即使我们假设当时沙俄的粮食产量真的比美国、加拿大和阿根廷的总和高出三分之一,但人均仍然低出许多。

更何况,实际上这种说法是一个谎言:

1913年沙俄,美国,加拿大,阿根廷粮食收获,单位为千普特

不难看出,尽管这一年沙俄的小麦收成领先于美国,但总体上还是不如美国、加拿大和阿根廷的总和,根本不存在什么所谓的“高出三分之一”。

这是其一,其二也是更残酷的是如果我们不仅仅只考虑小麦,而是考虑五种主要粮食作物的总和的话,那么沙俄在这一年的粮食产量其实是要逊色美国很多的。

也就是说,这种说法的创造者玩了一个很巧妙的话术游戏一一将“小麦产量”等同于“粮食产量”,完全忽略了其他的主要粮食作物,这无疑是很荒谬的。

好吧,现在如果将沙俄和其他国家在这一年的粮食产量除以本国人数,那么结果将使沙俄这一年的“伟大成就”完全黯淡:

沙俄人均粮食产量为30.3普特粮食,作为对比,美国为64.3普特,阿根廷为87.4普特,加拿大为121普特。换句话说,在人均粮食产量上,美国领先沙俄两倍,阿根廷则是领先沙俄三倍,加拿大更是领先沙俄四倍。

并且这些粮食可不是都能落到农民或工人的嘴里,而是很多都将用于出口:

1913年各国粮食的出口汇总

当然,上表并不能完全正确地反映世界粮食市场的情况,因为许多国家,诸如荷兰、德国、比利时、奥匈帝国等实际上是进口国,进口的粮食要多于出口的粮食。

例如,积极从事过境谷物贸易的荷兰在1913 年自产5743万普特粮食,出口的粮食数目却达到了惊人的21938.20万普特,其奥妙就在于其进口了32513万普特粮食。

因此,要弄清楚粮食出口对本国的影响,不能只看粮食出口总量,还要看进出口差额:

综上所述,沙俄出口的粮食占到了国际粮食市场相当大的比重,事实上一直以来它都将相当一部分粮食用于出口,而不是满足国内需要。

那么,是否可以说是因为沙俄的粮食产量已经大大富余,即使在大量粮食出口的情况下,也能够满足本国所需呢?

不妨让我们看看19世纪末20世纪初的权威资料《布罗克豪斯与埃弗隆百科全书词典》(《Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary》)。

在这俄国革命前出版,绝无可能对沙皇污蔑的著作中我们可以看到什么?名为“饥饿”的篇章,其中又有一个广泛的部分一一“俄罗斯的饥饿”:

1872年,第一次萨马拉饥荒爆发,袭击了那个在当时被认为是俄罗斯最富有的粮仓的省份。

……

在1891年的饥荒覆盖29个省的厂大地区之后,伏尔加河下游地区不断遭受饥荒:在20世纪,萨马拉省挨饿八次,萨拉托夫九次。

……

1891年的饥荒之后是1892年的饥荒。

……

在20世纪1901年俄罗斯中部、南部和东部17个省再次爆发饥荒。

一一布罗克豪斯、艾弗隆《布罗克豪斯与埃弗隆百科全书词典》

在这种长期广泛的饥饿下,沙俄农民的幸福指数可谓是芝麻开花一一节节高,喜不胜收的将自己的孩子送去给上帝当小天使来表达人间的谢意:

在19世纪末的俄罗斯,每1000名出生的儿童中只有550名活到5岁,而在大多数西欧国家则至少超过700名。

一一Прохоров Б.Б. Здоровье россиян за 100 лет

当然,这些攻克五岁大关未竟的小天使在某种意义上来说已经是幸运儿了,事实上,哪怕到了1914年,沙俄仍然有很多婴儿不到一岁就去见了上帝阐述“小爸爸”的恩情:

到了1914年,沙俄婴儿死亡率也达到273 人(也就是说,每1000名出生的儿童中就有273人在一岁前死亡)。这个数字更接近于同时期的印度,而不是西欧甚至日本,硬要说的话,只是接近西欧在19世纪初估计的255人。

一一R. W. Davies、Mark Harrison and Stephen G. Wheatcroft The Economic Transformation of the Soviet Union,1913-1945

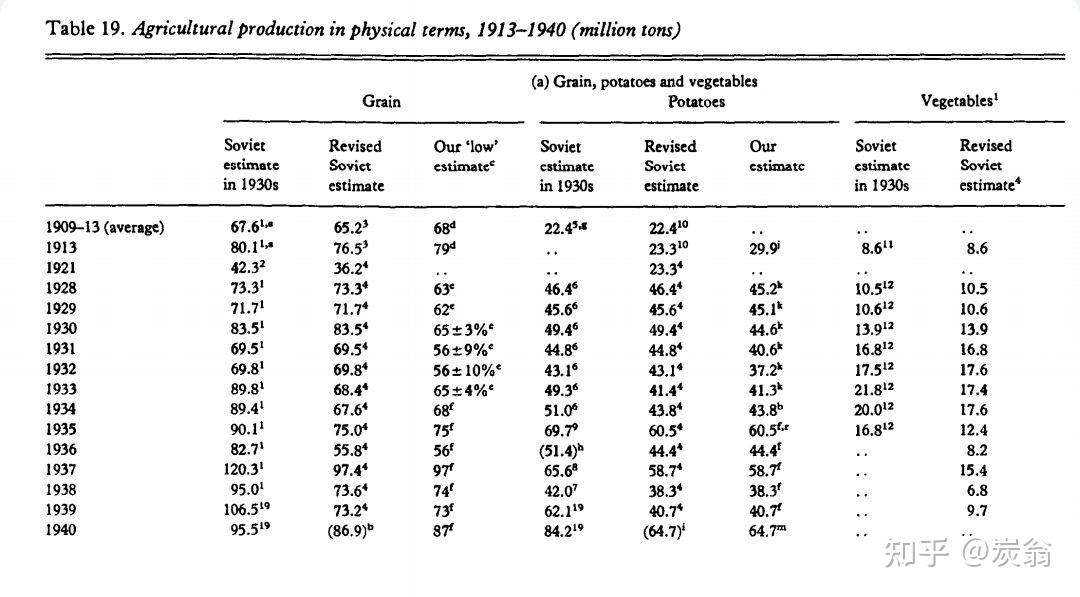

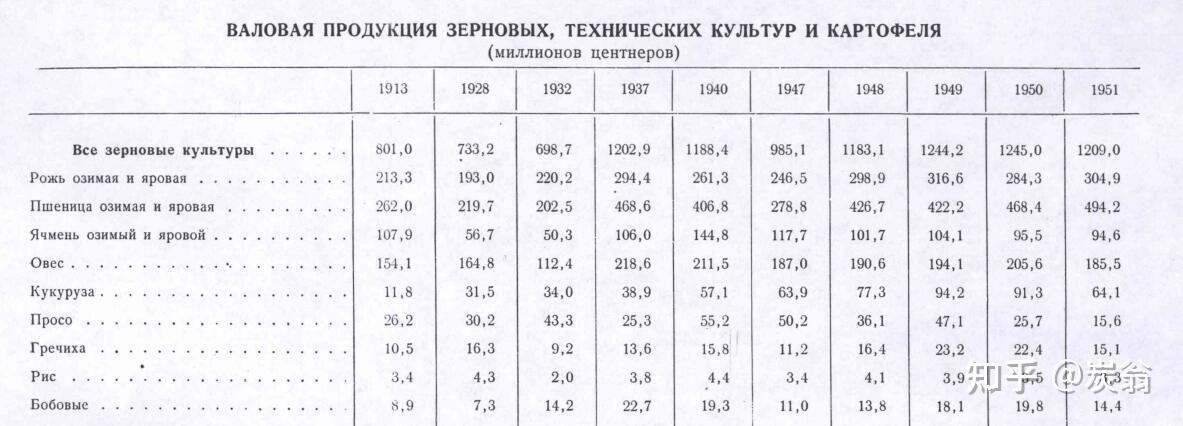

好了,沙俄的部分暂且聊到这里,接下来让我们反观苏联时期的农民相较于沙俄时代到底是增产还是减产,先看粮食总产量:

苏联1913年至1940年粮食、土豆和蔬菜产量,单位百万吨

(注:苏联粮食产量存在争议,该表为戴维斯、马克·哈里森和惠特克罗夫特三位相关问题权威学者制作的苏联粮食产量对比表,依次为当时苏联的初步估计、斯大林死后苏联的修改估计、该团队用更科学的方式分析得出的估计)

不难看出,到了苏联完成工业化和农业集体化后的1937年,苏联的粮食产量就要远高于沙俄在1913年这个前所未有的极丰年的粮食产量了。

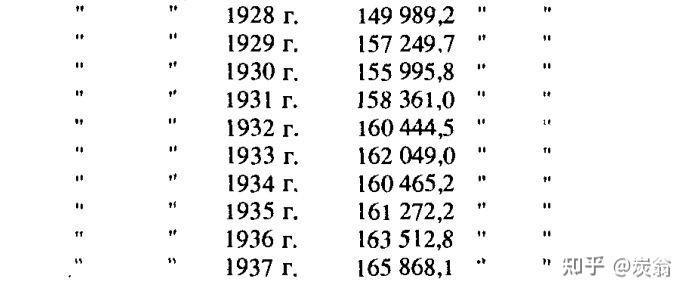

而此时苏联的人口数量,我们以1937年苏联的人口普查为标准:

前文有提到,1913年时沙俄不包括芬兰的人口有1.709亿,经过世界大战和内战的消耗之后,在1926年苏联人口普查时苏联人口为1.47亿,到1937年恢复到1.65亿,但仍要低于1913年。

顺带一提,考虑到这位知友在回答结尾的怪论,关于这一时期发生的乌克兰大饥荒,可以参考我的这篇回答:

并且还要考虑到,到了1937年时苏联的人口就业结构发生了历史性的变化:

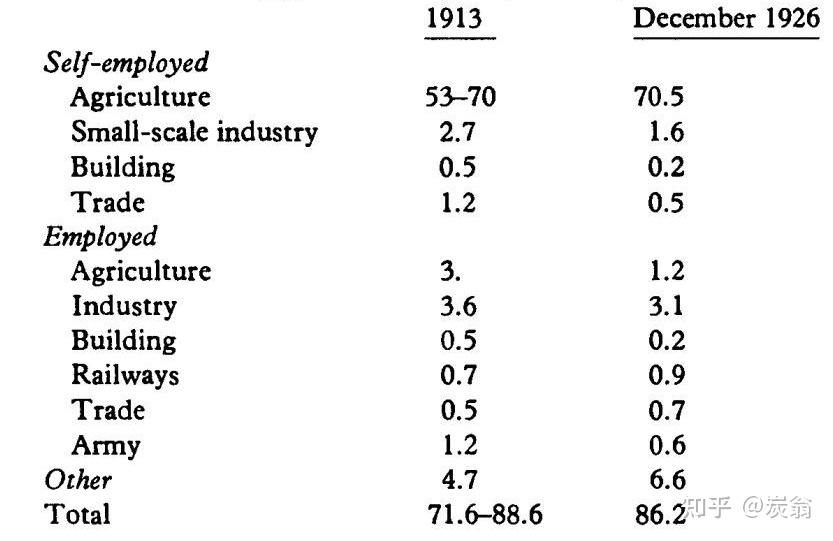

1913年时,沙俄超过80%的人口从事农业,而在内战刚结束,进行战后重建的新经济政策时期,苏联的人口就业结构并没有发生太大的变化。

只是在剩下非从事农业的20%中,家庭仆人、武装部队等的比例大幅下降:

1913年沙俄和1926年苏联从事不同职业的近似人数,单位百万

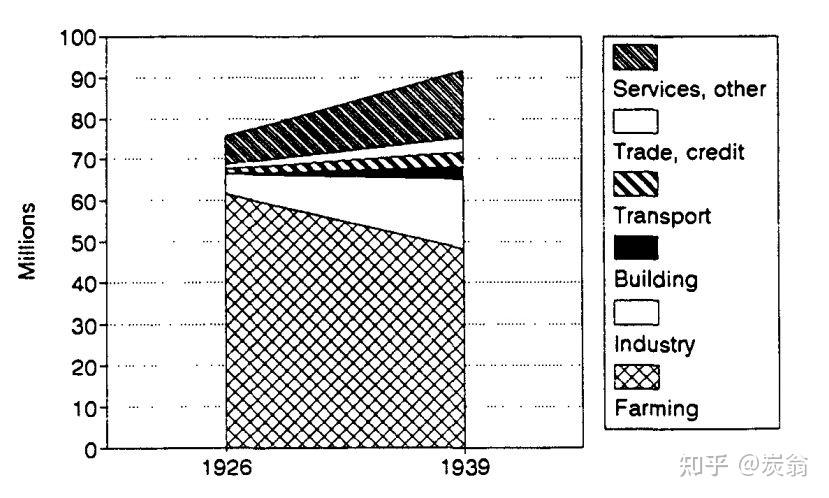

而从苏联开始进行雄心勃勃的工业化和农业集体化之后,苏联的就业结构发生了巨大的变化:

1926年到1939年不同职业的就业人口数量变化

从1926年到1939年,短短13年的时间里,苏联从事各种非农业活动的人数(包括受雇和个体经营者),增加了两倍多,从1160万人增加到3890万人,证明大量的农民入城务工。

同时,苏联的在校儿童数量大幅增加(尽管在1914年之前沙俄就试图普及教育,但效果寥寥,和中国封建社会一样儿童往往到一定年纪就会在家从事农业)

作为对比,1940/41学年比起1927/28学年,在校儿童人数从12万增加到3500万,并且在1927/28 年,大多数儿童(包括农村地区的儿童),虽然已经上了四年学,但十岁以后留在学校的比例很小,十四岁以上仍然上学的更是少之又少,并且几乎都是城市孩子。

到了1940/41年,情况发生了变化,三分之二的儿童就读于七年制学校,这包括几乎所有的城市儿童和大约一半的农村儿童,此外,约有三分之一的14岁以上的儿童坚持继续上学。

证明又有相当一部分沙俄时代可用的农村劳动力此时却在校学习。

综上所述,到了1937年,苏联在农民数量远比沙俄时代要少的情况下,却产出了比沙俄时代史无前例的极丰年一一1913年更多的粮食,相较于沙俄时代,农民人均是增产还是减产已经很明了了。

我们不难得出结论,苏维埃政权的建立和发展无疑是给广大农民的物质生活带来了巨大的改善。

这里不得不提的是,苏联的婴儿夭折情况比起沙俄时代取得了很大进展(虽然和同期西欧仍然有一定距离),到1940年时苏联婴儿死亡率已经降到182人,青少年死亡率(即五岁前死亡)也下降了许多,第二次世界大战之后健康指标更是开始迅速改善,这里就不加以赘述了。

当然,经历了二战之后,苏联的农业也遭受了前所未有的巨大破坏,但是得益于苏联高效先进的战后重建,到了1948年时,苏联的农业就已经恢复到了1940年的战前标准:

最后,关于苏联的战后重建系统和1950年至1960年这一快速发展的苏联黄金时期,可以参考我的这篇回答: