郭沫若这个人哪里都好,就是有一点问题——他总是带着一点儿反动的大汉族主义情绪,主要体现在他对我大清的态度上。

首先,早在上世纪三十年代,郭沫若在《沫若近著》中总结近代中国落后的原因时,就将其中一个重要原因归结为满清的入侵:

最卓越的中国社会史学家之一郭沫若在一部近著中曾经触及到中日两国所取路线不同这个有趣的问题,他列举清代中国何以未能现代化的理由如下:(一)中国虽幅员广大,物产丰富,然而人口并不稠密。自古以来,人民靠旧的生产方式就足以维持生计,因此对新生产方式没有迫切的要求。所以适于新生产方式的科学和文化便不易渗入这个自给自足的文明。这说明了以往对西方知识及科学所表现的漠不关心的原因所在。(二)和中国接壤的马来半岛、越南、缅甸、朝鲜和蒙古各地的民族,生活水平极低,需求很有限,所以不能作为中国生产力的刺激因素。(三)丰富而古老的文化始终是中国的一个沉重的负担。前资本主义文化历经许多代,持续了至少三千年之 久,致中国人反为他们的文化传统的富藏所拖累——变成了除了他们自己的优美文化而外,对周围一切概不关心的自我陶醉者。(四)中国文化在明代就和欧洲文化发生了密切接触。倘使得有机会成长结实,则就现代化和国防的意义来说,未始不能演变成为某种有价值的事物。但是就在这个时期,中国遭到了满人侵犯的挫折。清朝专用中国传统文化来统治中国,维持科举制度凡达二百六十年之久,其间中国的优秀人才都埋没到八股文中。反抗这种消磨志气的考试制度的人们(并且郭先生举了一些实例) 也只不过是掉头去钻研往古,穷究音韵,甲骨、小学之类的学问而已,此风迄今仍为中国文字学之累。一代的博学硕儒至多不过对中国古代文化生活的解释和分类有所贡献,殊不能迈过古代学术一步。由于清代的愚民政策,中国就这样蹉跎了三百年。

在另一方面,日本现代化的成功则是由于下述类似的原因。(一)它的幅员较小,又缺少耕地,这种地狭人稠之感早已使日本人志在海外,使他们不耐烦在旧生产方式达 到的阶段上生活。(二)中国人对日本货物的需求就成为日本机器生产和工业化的一个强有力的刺激。(三)日本人固有他们自己的文明,可是吮吸于中国文化的甚多,毕竟他们的文化包袱不若中国的那样不胜其负荷,所以他们得不受古代文化的牵累而前进。(四)在革新时期,日本适有一位最不寻常的统治者明治天皇,并有西乡隆盛、大久保利通、木户孝允、伊藤博文之类的精明强干的大臣以为辅佐。当时日本的领袖人物竭诚欢迎欧洲文化,而唾弃他们本国的传统文化,尤其是它的儒家色彩。参阅郭沫若,《沫若近著》,上海,1937年版所收《中日文化的交流》一文,第141—161页,特别是149—153页。

到了四十年代,郭沫若在那篇至今仍为广大中国人所熟知的《甲申三百年祭》中,对满清的批判就更加毫不留情了:

甲申轮到它的第五个周期,今年是明朝灭亡的第三百周年纪念了。

明朝的灭亡认真说并不好就规定在三百年前的甲申。甲申三月十九日崇祯死难之后,还有南京的弘光,福州的隆武,肇庆的永历,直至前清康熙元年(一六六二)永历帝为清吏所杀,还经历了一十八年。台湾的抗清,三藩的反正,姑且不算在里面。但在一般史家的习惯上是把甲申年认为是明亡之年的,这倒也是无可无不可的事情。因为要限于明室来说吧,事实上它久已失掉民心,不等到甲申年,早就是仅存形式的了。

要就中国来说吧,就在满清统治的二百六十年间一直都没有亡,抗清的民族解放斗争一直都是没有停止过的。

然而甲申年总不失为一个值得纪念的历史年。规模宏大而经历长久的农民革命,在这一年使明朝最专制的王权统治崩溃了,而由于种种的错误却不幸换来了异族的入主,人民的血泪更潸流了二百六十余年。这无论怎样说也是值得我们回味的事。

这无论怎么说都是一场大悲剧。李自成自然是一位悲剧的主人,而从李岩方面来看,悲剧的意义尤其深刻。假使初进北京时,自成听了李岩的话,使士卒不要懈怠而败了军纪,对于吴三桂等及早采取了牢笼政策,清人断不至于那样快的便入了关。又假使李岩收复河南之议得到实现,以李岩的深得人心,必能独当一面,把农民解放的战斗转化而为对异族侵略的战争。假使形成了那样的局势,清兵在第二年决不敢轻易冒险去攻潼关,而在潼关失守之后也决不敢那样劳师穷追,使自成陷于绝地。假使免掉了这些错误,在民族方面岂不也就可以免掉了二百六十年间为异族所宰治的命运了吗?就这样,个人的悲剧扩大而成为了民族的悲剧,这意义不能说是不够深刻的。

即使到了六十年代,郭沫若仍在坚持批判满清。比如在1962年纪念郑成功收复台湾三百周年的活动中,他为厦门郑成功纪念馆亲笔题写了一首七律,其中竟然用“腥膻”来形容我大清:

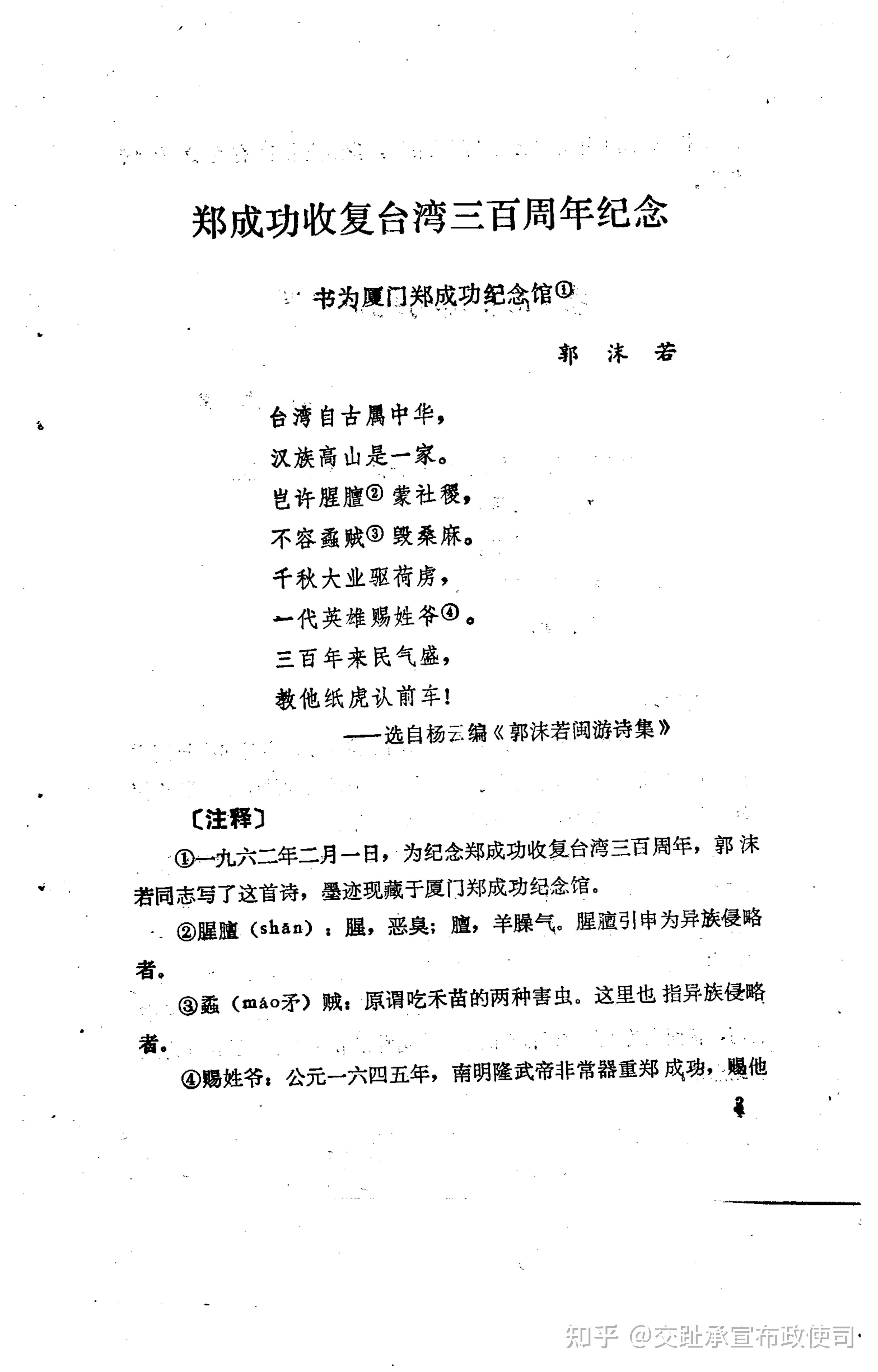

郑成功收复台湾三百周年纪念

——书为厦门郑成功纪念馆

郭沫若

台湾自古属中华,汉族高山是一家。

岂许腥膻蒙社稷,不容蟊贼毁桑麻。

千秋大业驱荷虏,一代英雄赐姓爷。

三百年来民气盛,教他纸虎认前车!

发布于 2025-09-01 10:38・澳大利亚