聊一聊郭沫若所谓的“低潮时期参加革命”。

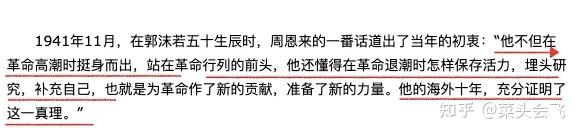

首先来说,周恩来就不同意郭沫若是在“革命低潮时期参加革命”这个说法。

周恩来的原话是郭沫若在革命高潮时当排头兵,当革命退潮时“保存活力,埋头研究”。

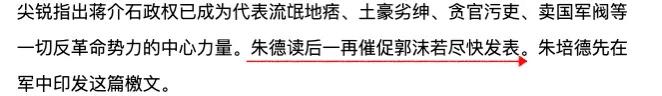

郭沫若是在南昌警察局长朱德家里写的《试看今日之蒋介石》。

而且在中国共产党新闻网刊发的《朱德在南昌起义前后巧妙运作统战关系》一文里,明确提到朱德一再催促郭沫若尽快发表,换言之,郭沫若当时虽然写了战斗檄文,但他本人并不想立刻署名发表:

“四·一二”后,国民党出现了“宁汉分裂”的局面,蒋介石占据南京,汪精卫占据武汉。

苏联以及中共支持和拥护的是是武汉国民政府。

而当时江西在国民党中立派朱培德的控制下,即使后来朱培德准备倒向蒋介石,也并没有举起屠刀,而是把中共党员和左倾的国民党员“礼送出境”,送去了武汉。

可见,郭沫若先生发表《试看今日之蒋介石》时并没有什么危险。

而写完文章的郭沫若就从南昌回到了武昌,一直到1927年7月。

汪精卫宣布“宁汉合流”后,郭沫若以武汉第二方面军总指挥部政治部主任的身份随同二方面军总司令张发奎来到了九江。

当时,郭沫若想去南昌,但是被组织上劝阻了。

一直到南昌起义的第三天,张发奎解散了第二方面军总指挥部,郭沫若与张发奎分道扬镳,和李一氓等人乘汽车赶往南昌。

这一段史料大家可以看龚济民写的《郭沫若传》。

这里必须解释一下,为什么周恩来认为郭沫若参加南昌起义是“在革命高潮时当排头兵”。

这里推荐大家读两本书,一本是王奇省教授的《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》,一本是杨奎松教授的《“中间地带”的革命》。

看完后就能理解为什么周恩来在1941年还认为南昌起义是革命高潮。

简单来说,蒋介石与苏联决裂之初,多数人都不看好蒋介石与国民党;原因很简单,自1840年鸦片战争以来,中国与外国发生纠纷,中国还没有赢过。

舆论普遍不相信蒋介石能够例外,包括许多中下层革命者都认为只要苏联援助的武器运到,打败蒋介石易如反掌。

就像是蒋介石用苏联援助的武器打败北洋军阀一样。

而真正“革命退潮”要到广州起义失败之后,这个时候人们惊讶的发现哪怕苏联外交人员(苏联驻广州副领事)被公开枪决,苏联都无动于衷。

这个时候,舆论才发现“洋大人不可战胜”的神话似乎被打破了。

根据王奇生教授的《革命与反革命》一书披露,广州起义失败后才算是真正的“低潮期”,这一时期有大量中下层革命者退出。

而此时郭沫若则已经和起义队伍分道扬镳,经香港回到了上海。

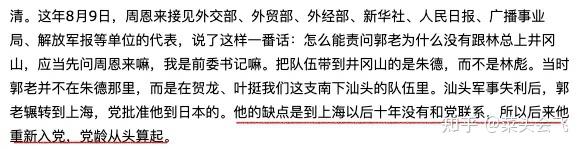

之后又拒绝前往苏联的安排,选择去到日本10年。

而且他这十年是完全没有和组织上联系,这就是“脱党”啊。

后来,郭沫若也是通过国民党和蒋介石的关系回到了国内。

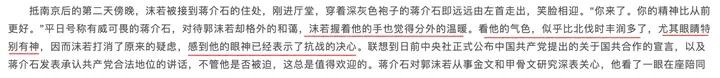

回国后,郭沫若还写了一篇《蒋委员长会见记》,文章里有许多对蒋介石正面的描写。

总而言之,郭沫若并不是什么革命低潮期参加革命的,至少周总理是不同意这个说法的。