看了沈志华的一些经历,觉得有必要修改一下答案,更全面地进行评价。

首先,从学术角度看,沈志华无疑是个高产作者,挖掘出许多一手史料,这在学术界是非常难能可贵的。甚对史料的运用与分析都很深入,不可否认,他是中苏关系研究领域里的专家,令人尊敬。

其次,沈志华先生的前半生有些坎坷,可能这对他的价值观有一些影响,进而影响了他做学术时的心态。

最后,还是维持原答案的观点。沈志华在史料分析的过程中以及结论的判断上,带有很浓烈的个人情感因素。

最近看了沈志华好几本书,怎么评价呢?你说他不客观吧,他写东西确实有大量原始档案支撑。你说他客观吧,他又往往用这些原始档案推出一个不太靠谱的结论。甚至引述档案时还夹杂着一些自己的修改。不知道是故意的还是逻辑思维上存在一些缺陷,还是主观故意。举个简单的例子

他认为1951年中国拒绝美国提出的停战要求,是错过最佳时机。事实上,以当时的环境来看,志愿军连续两次大胜,为啥要停战?有什么理由认为美国是真心实意地停战,而不是耍阴谋?中国的保本要求是三八线,美军没退回三八线,大概率不会接受停战。

沈志华给出的理由是,美国一旦接受接受停战协定,就会受到联合国和盟友以及国内舆论的制约,不能再轻易发起新的战争。他又搞错了一个逻辑关系,当时是美国控操纵联合国,不是联合国制约美国。相反,诸如麦克阿瑟一类的人,虽然打算撤出朝鲜,但计划在日本休整后,从中国南方登陆,扩大战争规模。

且不论停战条件中列举的TW问题,联合国合法席位问题,都是需要经过谈判才能获得,美国在停战后的谈判中能轻易答应?我看不会。

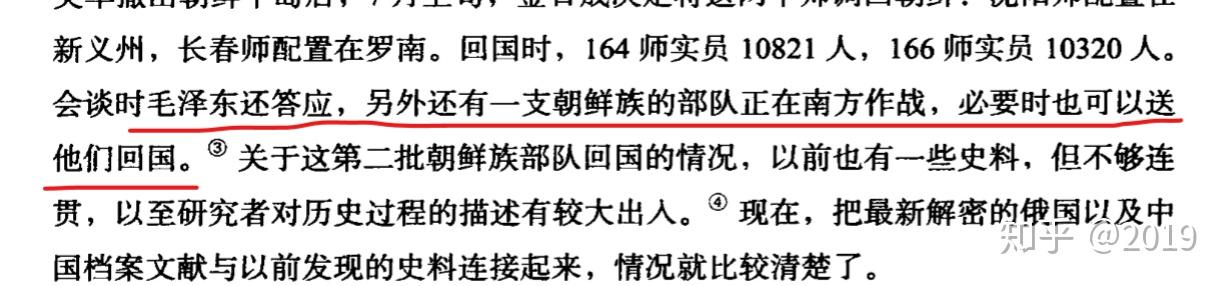

当然,以上是一个有争议的内容,我也不敢说我全对,这个问题可以讨论。但是还有一个明显的,比如,写到朝鲜师回国过程,M的表态时,他是这样写的:

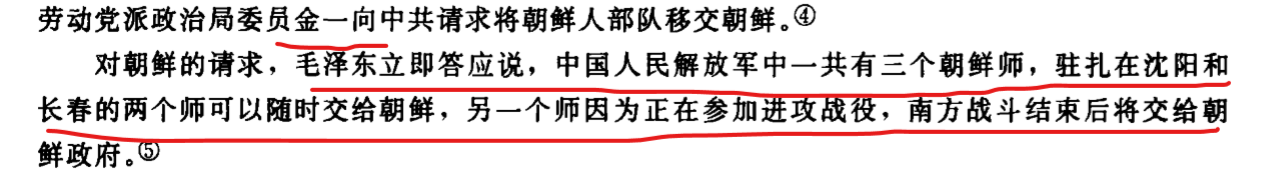

但是他引文的出处原文是这样的:

大多数论文中描述都是跟后者一致。

一个说“必要时可以送他们回国”,一个说“南方战斗结束后将交给XX”,虽然最终结果都一样,但是两者表达出的说话者的心态完全不一致。前者更倾向于支持,后者却表达出一丝不情愿。况且南方战斗,谁能知道什么时候结束呢?

有人说,你这不是抠字眼吗?那没问题呀,你既然不想让读者抠字眼,你引用别人的东西就完整引用,有什么难的?你非要去改一下,不得不让人怀疑你的动机呀。

改动这点很重要吗?

我觉得还是挺重要的,因为很多人将之视为中国支持朝鲜主动挑起战争的证据。

类似的案例在他的书中比比皆是,这还不包括他引用哪些我们没见过的俄国档案。我之前看的时候没有归纳总结,只是在看到这个答案后,突然又发现一例,于是贴了出来。