问题下有朋友说起老舍解放战争时期避居美国的事,我觉得很有意思。由一个美国,其实就可以分出对舒庆春老先生的三个身份与评价。

1、“革命困难的时候看不见他们,革命胜利的时候他们都来了”

老舍先生,是1946年去的美国,1949年革命胜利了、天下算半个太平了他才经香港回国。

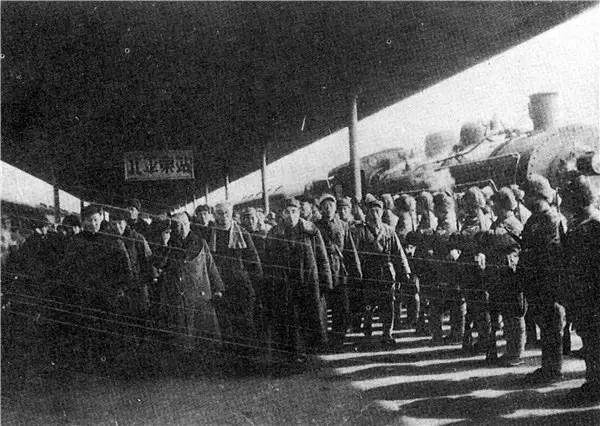

这事其实很巧,舒庆春老先生当年回国来算是晚了的。因为1949年1月的时候,在香港避难了两年的民主人士团已经分四批,从香港北上到东北解放区,去奔向人民政府了。

当年他们全部抵达沈阳后不久,便赶上了平津战役大获全胜、江北国民党军重兵集团被一扫而空,长江以北、吕梁以东,红日升起,赤旗高扬。国民政府已是树倒猢狲散之势,就连蒋介石,也在日记中写到此次“革命剿匪”已是失败局面。

就像林彪司令员在当年1月26日欢迎民主人士大会上讲的那样:“全国大规模战争的阶段已经过去了,长江以南,已不可能有巨大规模的战争”。

于是,才被解放区政府“热烈欢迎”了不到十天的民主人士团共55人,便联名向新国家的领袖、革命的领袖,发出了一封充满古意“四六骈文”的贺电,庆祝解放军在战略大决战中的伟大胜利:

中国共产党主席毛泽东先生,中国人民解放军总司令朱德先生,并转全体战友均鉴:

我人民解放大军,乃人民之武力,革命之前锋…诸先生指挥若定,劳苦功高。诸战士俯仰如神,鞠躬尽瘁。旌旗所指,箪食壶浆。击刺之加,迅雷惊电。近者锦沈大捷,使东北全部解放;淮海大捷,使京沪彻底动摇;而津沽大捷,尤使北平古都兵不血刃而告光复。武功彪炳,空前未有。革命完成,指日可待。顾元凶蒋匪,虽若逋逃,助恶美帝,犹弄鬼蜮,务望追奔逐北,振至上之雄威;扫蒂除根,奠无疆之大业。任是天涯海角,使奸犯无处潜藏,纵有羊狠狼贪、令阴谋断难实现。…窃愿竭力追随,加紧团结,为中国之建设奋斗到底。谨电驰贺,并致慰劳。尚希不遗,时赐指导。

《抵解放区民主人士电贺解放军伟大胜利》1949年2月1日 载于《中共党史学习参考资料第18册》

民主人士们如此主动,头两位收信人又如何不能有所回复呢?于是领袖也回复了民主人士团一封信,这封电信也带了不少“四字词”

李济深…(中间53位民主人士姓名省略)王蕴如诸先生共鉴:

二月一日来电读悉,极感盛意。中华民族与中国人民的解放斗争,百余年来,前仆后继,无数先烈的鲜血,撒遍了锦绣河山,亿兆后起的人民表现了英雄气概。此次人民解放战争之所以胜利,是由于全国人民不畏强暴,团结奋斗,各民主党派各人民团体一致奋起,相与协力,从而使人民解放军获得各方面的援助,使人民的敌人完全陷于孤立,胜负之数,因此判明。现在残敌尚存,诡谋时作。求喘息谓为求和平,待外援名曰待谈判 。口诵八条,手庇战犯,眼望美国,脚向广州。欲求人民解放斗争获得最后胜利,必须全国一切民主力量同德同心,再接再励,为真正民主的和平而奋斗。诸先生长期为民主事业而努力,现在到达解放区,必能使新中国的共同事业获得迅速的成功。特电布覆,敬表欢迎。

《毛主席朱总司令复抵解放区民主人士电》1949年2月2日 载于《中共党史学习参考资料》第18册

可您注意一看,这回信的是前面两位,民主人士们的贺电也是致“全体战友”的。

那在基层的“战友”们,对民主人士的看法是什么呢?

今天有的文章,讲解放战争时期我军优待俘虏弄得老战士发闹骚,讲老战士们发明了一个顺口溜,叫“早革命不如晚革命,晚革命不如反革命”。

这其实是有失公允的,当年我军大批的基层指战员就是解放战士、是俘虏兵,哪里会说这样的话,这不是骂自己了?

那当年这些话,是针对什么人的呢?就是针对民主人士的。董必武同志在1949年8月的华北地区区以上干部会议上讲话,就专门谈团结民主人士的问题,他特意提到眼下老干部们对民主人士的不满:

我们有的同志不明白这个道理,讲许多怪话,说“革命不如不革命,不革命不如反革命”,“早革命不如迟革命”,“革命困难的时候看不见他们,革命胜利的时候他们都来了。”,“以前没有他们,革命还不是一样胜利?”总之,是满肚子不满。

《关于人民民主政治协商会议及团结民主人士问题》1949年8月25日 董必武 载于《中共党史学习参考资料》第18册

“革命困难的时候看不见他们,革命胜利的时候他们都来了”,老舍简直完全符合这句话的,甚至还要坏上那么一点:1946年内战爆发时他选择出国躲避政治漩涡,1949年10月,革命宣告胜利后,他才归国,且他还不是像章伯钧、吴晗那样在党的组织下去香港避难,而是长期滞留在“中国人民的大敌”——美国那里。

可既然要说老舍避居美国,那就要提另外一桩事,那就是老舍先生本人的思想。问题下有的朋友,说老舍先生在英美有“大好前程”,在美国、英国都能凭着自己的文艺本领大发横财、活得逍遥自在。

可是这样说,恐怕又是不熟悉老舍的思想和著作的。老舍的创作,被公认为是对我们中华民族大众精神的发掘、是充满爱国主义情节的创作,他提出要为“大字不识的”一般民众作“通俗文学”,在抗战时期曾亲身参与到爱国文艺宣传里,可称是“既爱祖国,也爱人民”的文艺大家。

2、永定河里的鱼能生活在北大西洋或者东南亚红树林吗?

他在1946~1949的旅美时期,也保持了这一习惯,熟悉、热衷于中国——特别是北京——底层民间生活的老舍,对美国纽约的生活也是多不自在的。

他与曹禺同往美国,二人相处在一起时,他还愉快的很,因为有志同道合者可聊天,有高级宾馆和大花园住,还有广式餐厅可吃(虽然不是北京风味的)。可曹禺心系祖国与革命,1947年便提前回国奔向北方,投身于革命之中。老舍仍留美国保持观望,于是,他过起了无聊的日子。

老舍独居,感到生活的不适应了。

他在美国没朋友可来往,只有一个赛珍珠支持他留在美国先搞文艺创作,1947年还因为一个“原子能事件”,被抗日文协的老同事、左翼的文艺工作者们纷纷谴责批评,最后整的写辞呈请辞文协理事之职务。

老舍的烦心事,也不至于此。

问题下有朋友用“老舍靠《骆驼祥子》版权拿到了二万五千美金”这个事,说老舍在美国吃得开混的好,这其实不妥当,因为老舍本来能拿的电影版权费是五万美元,实际只拿到了不到二万五,《骆驼祥子》的英文版税,他也只拿到了二分之一。后来老舍回了国,说自己在美国受了一肚子气,不一定是为政治需要,换哪个作家得知自己该拿的稿费被旁人夺了一半,都得不高兴。

上海译文出版社的副社长赵武平,曾在2013年,专门前往纽约哥伦比亚大学档案馆查阅过老舍留存档案,虽然档案数量不多,但也有版税记录的遗存。

赵先生在文中就专门写了版税的事(毕竟老舍加入“湖人队”的原因之一就是版税问题)有趣的是,当年北京初成首都,房价便贵了不少,整得老舍要专门寄信,让人汇美元来好买房。

老舍在美国留下的诸多疑问,从一份档案中当然无法找到所有答案。不过就现存的版税记录来看,老舍当时真的不是很有钱;虽然他一度幻想,假如能够追回自己应得的版税,钱到手后是可以办许多事情的,比如同赵家璧合伙投资创办晨光出版公司,等等。事实上,老舍只要回了《骆驼祥子》英文本版税的二分之一,而其电影版权转让给华裔摄影师黄宗霑等人,最初开价只有五万美金,最后落到老舍口袋中的,则连一半都没有。至于用版税买房子,确实是有这么一回事,但那是老舍回国之后,写信给劳埃德,请他寄来五百美金用于买房子,但房子是在北京买,不是在其他地方。他一九五年二月二十七日的信里说:“我的家眷将要从重庆回到北京,我得给他们准备房子。北京现在又成了首都,想要找一处合适的房子既贵又困难。如果您能给我寄五百美元到香港,再由侯先生(香港大学病理系侯宝璋大夫)转寄给我,我将非常高兴。”

没朋友、打官司、版税被扣、吃饭不习惯、住宅不适应,因为政治原因被同事骂,这一切都让舒庆春老先生无可适从,他苦闷,他无聊。

他无聊到什么地步了呢?1947年10月,冯玉祥这个抗战时期老舍的金主(抗日文协的经费被拖欠时,老舍会找冯玉祥借款)来了美国,都足以把老舍高兴坏了,专门买了水果去拜访冯玉祥,二人谈天说地聊到凌晨才分别……

然而之后老舍似乎也没去找过冯玉祥了,可能因为冯玉祥本人,也是为了避大战的风头到美国的。

第二年,1948年,美国不乐意他留下,老舍也早做了打算:在马尼拉买房,并邀请赵清阁女士随他一起“私奔”到异国菲律宾,去双宿双飞,远离纷争。

可见,舒庆春老先生为国内的大战争所恐吓,确实是不愿在战争时期回国的。他爱祖国爱人民,但更爱自己的心理生理。苦闷归苦闷,在纽约再如何无聊的老舍,想到国内身处战火之中友人的窘迫,也会宽心的挺起胸膛。

而且我又不肯多出租钱,于是又住在大杂院里不,似应该说大杂'楼'里。不过,一想起抗战中所受的苦处,一想起国内友人现在的窘迫,也就不肯再呼冤;有个床能睡觉,还不好吗?最坏的是心情。假如我是个翩翩少年,而且袋中有冤孽钱,我大可去天天吃点喝点好的,而后汽车兜风,舞场扭腚,乐不思蜀......没有享受,没有朋友闲谈,没有茶喝。于是也就没有诗兴与文思。写了半年多,‘四世'的三部只成了十万字!这是地道受洋罪!

好吧,这么说也夸张了,对作为一个热衷于老北京平民生活的文学家来说,纽约的大居民楼实在让他搞不明白,再加上“美国不高兴留在这里”,于是“这叫一个地道!”的受洋罪。

有句话说得好,“我们中国是他的祖国,他生于斯、长于斯,出去也是受外国人的气,他总会回来的,我们欢迎他回来”(大意如此)

这句话说的人,59年出逃后真的与领袖“老死不相往来,黄泉不复相见”了,可老舍一个人在外国,没有什么热情的追随者,也没有能交心的友人,更没有在印度的大豪斯,真的是受气。

他要是真的去南洋、去菲律宾定居,那还能搞文艺创作吗?没有心爱的女人陪伴,更不会有友人来拜谒,他作为一条永定河里的鱼待不惯哈德逊河的咸水,那到马尼拉的热带红树林里就又能生活了吗?更别说这不利于他的创作。

3、“十七年”时代绽放的一朵老北京通俗文艺香花

香港滞留的二十余天,老舍是“十七年文艺”的一朵奇葩,二三十年代暴得大名的文艺人在革命后的十七年大都沉默,没有了新的产出,为后来新人遮了光彩。

可老舍不同,虽然今天有的人讲他回国是蒙的、没搞清形势,可非要这么说,那就不是评价老舍先生了,是单纯发表自己的猜想、凭自己的政治立场去揣测“人民艺术家”,我想这是不妥当的。

为什么我们要说老舍不同呢?今天研究老舍先生的文艺创作,认为可分为三个阶段,一阶段为三十年代追求文艺独立性,二为抗战时期文艺为抗战服务,三,就是十七年的阶段,是为大众文艺的阶段。

“大众文艺”,这也是老舍能被周总理亲自关注、邀请回来的重要原因,“文艺管家”周扬在迎接老舍时,就要老舍去传、帮、带后来的文艺新人,去作大众文艺、通俗文学,助力建设新中国的“礼乐声诗”

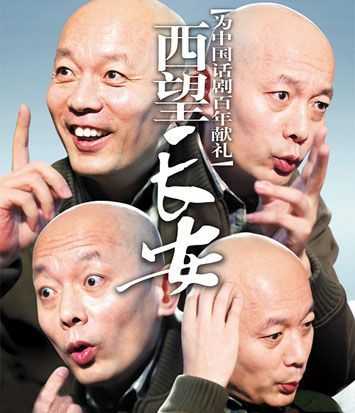

我们今天熟知的《茶馆》,便是老舍建国后的创作,除却这么一部,老舍还有别的几部出名话剧,《龙须沟》(反映人民政府整改龙须沟,他“人民艺术家”的称号就是由此作得来)、《春华秋实》(反映三反五反运动)、《西望长安》(这是个政治讽刺剧)

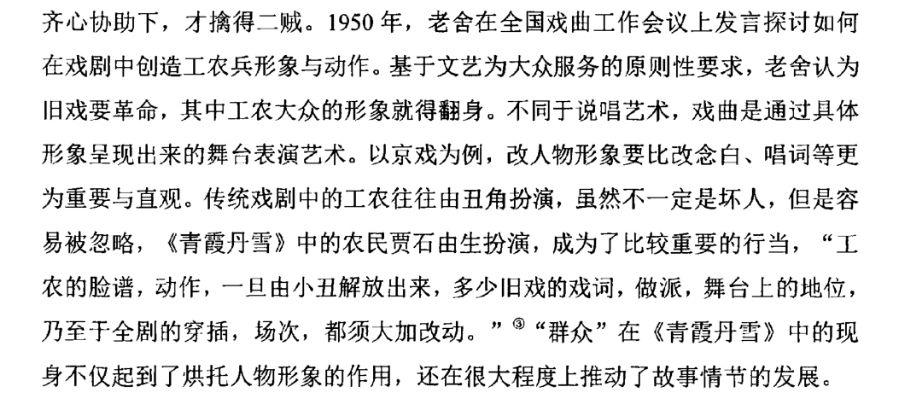

老舍不光自己编排新话剧,他也参与旧京剧的改造。

1950年北京开全国戏曲工作会议,老舍在会上发言就表示,“旧戏要革命”、“工农大众的形象就得翻身”,过去群氓黔首在戏剧里当丑角,现在要从“小丑”里解放出来。

在这样的思想指引下,老舍满怀热情地参与进“戏改”。

戏曲改革运动里的舒庆春老先生,可谓兴致大发,丝毫没有在“哈德逊湾”的无趣之感,先后为六十八部老戏作了新的剧目提纲。也无怪他被称为十七年时期的“劳模”。

10月28日、29日在漳州举行。来自世界各地的近百位专家学者齐聚漳州,深入探讨了老舍对今天文化建设的重要意义。

这次研讨会上,老舍先生之子、中国现代文学馆原馆长舒乙先生作了《老舍六十八出京戏“戏改”剧目提纲手稿》的主题发言,首次披露了老舍于上世纪50年代初戏曲改革时所拟的68出京剧剧目的提纲。这些提纲手稿均为老舍本人所写……

在聚雅斋美术馆,记者见到了这批手稿。手稿内容为上世纪50年代初戏曲改革时老舍先生草拟的68出京剧剧目提纲,包括《伍申会》、《文昭关》、《浣纱记》、《鱼藏剑》等,每出平均250字,简明扼要,写明该剧的故事纲要。这些剧目都是老舍由当时最流行的京剧剧目中选出,推荐为可以继续演出的剧目。用舒乙的话说,这批手稿“一看便知确系老舍亲笔所为”。

同样的,出身贫家、混迹底层的老舍,也对近代之大众有深厚的情感,他的《骆驼祥子》是经典,也是他平民思想的明证。

可老舍写旧社会人民大众的作品,不光是《骆驼祥子》、《茶馆》,《骆驼祥子》是悲惨命运,《茶馆》是众生相,有没有直接的正面的呢?

当然有,老舍先生作为以通俗文艺出名的人民艺术家,便不会只歌颂英雄人物。无名无姓,却有着英雄气概的人民大众,也是老舍作品的主角——歌颂义和团的《神拳》就是他的作品。

老舍作《神拳》,可谓是尽显新国家“将颠倒的历史颠倒回来”的信条展现的淋漓尽致。近代的文人,旧知识分子多斥义和团为“匪”、“乱”,新知识分子也看不起义和团的“迷信”、“落后”,可民间传说却又将义和团视作英雄,老舍所取的便是民间的视角。

在《神拳》之中,老舍抨击教民、洋教士与腐败的清朝廷,在此作之中,他不像鲁迅那般,以辛辣的笔调去讽刺、攻击“国民性”以求大众启蒙,而是发掘人民自身的革命性。他将义和团拳民赋予“反帝爱国”的意义,又将“封建迷信”——拳民手中传递的神主牌——作为反帝、爱国革命精神的寄托物。

我们在此处偏一个题,新国家在政治理念是工农之国,而过去的旧社会是贵族、官僚与军阀的国度,所产出的文艺作品大都是“帝王将相,才子佳人”的故事,工农的国家要歌颂工农,不光是要取缔“鬼戏”,更是要创造属于劳农大众的“新戏”。

那么,我们再回到正题上,老舍在革命后的一系列新文艺创作(比如说在《神拳》中这样的塑造与安排)在今天固然可以被说成是老舍为顺应政治需要而作,可无论如何,老舍的身份都有这么一重:一个出身北京市民阶层的大众文艺工作者。

尽管老舍在革命年代属于“不革命”,作为“永定河里的鱼”在在北大西洋的海水里生活不来,可是作为一位人民艺术家,我想老舍无疑是成功的。