亚洲猎豹

其实严格来说,亚洲猎豹一直都没有灭绝,之所以被认为1948年已灭绝,那是因为某度百科里没写清楚,1948年是印度地区的亚洲猎豹灭绝了。

另外央视灭绝动物广告也有误导性,虽说初心是好的

虽然亚洲猎豹没有灭绝,但却已经岌岌可危了。

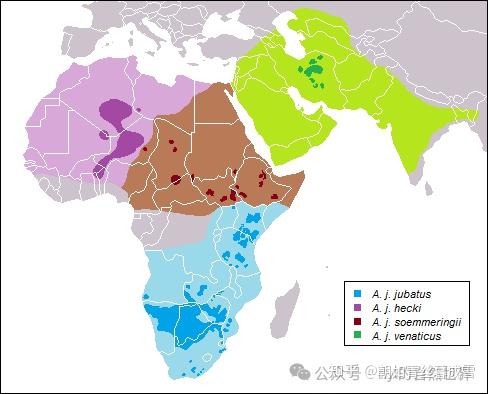

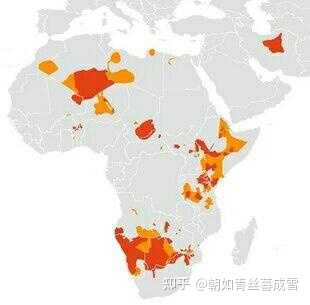

历史上,猎豹分布范围包括了几乎整个非洲、阿拉伯半岛、中东、西亚、南亚、中亚等地区。

如今猎豹的分布范围缩小了90%以上,种群数量也从20世纪初的10万只下降至7000只。

而其中的亚洲猎豹根据最新的统计,野生加上圈养的数据已不足30只。

亚洲猎豹的历史分布

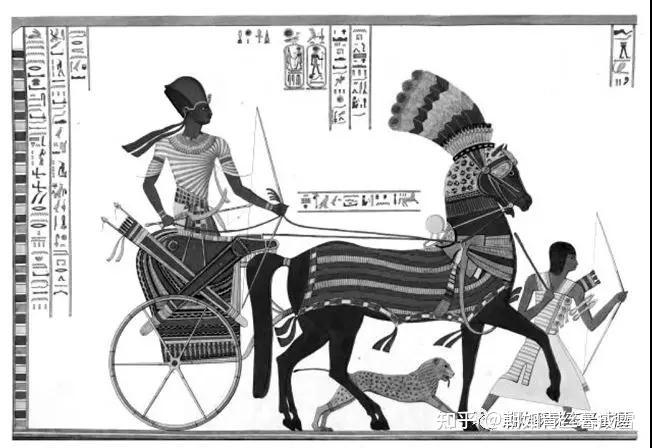

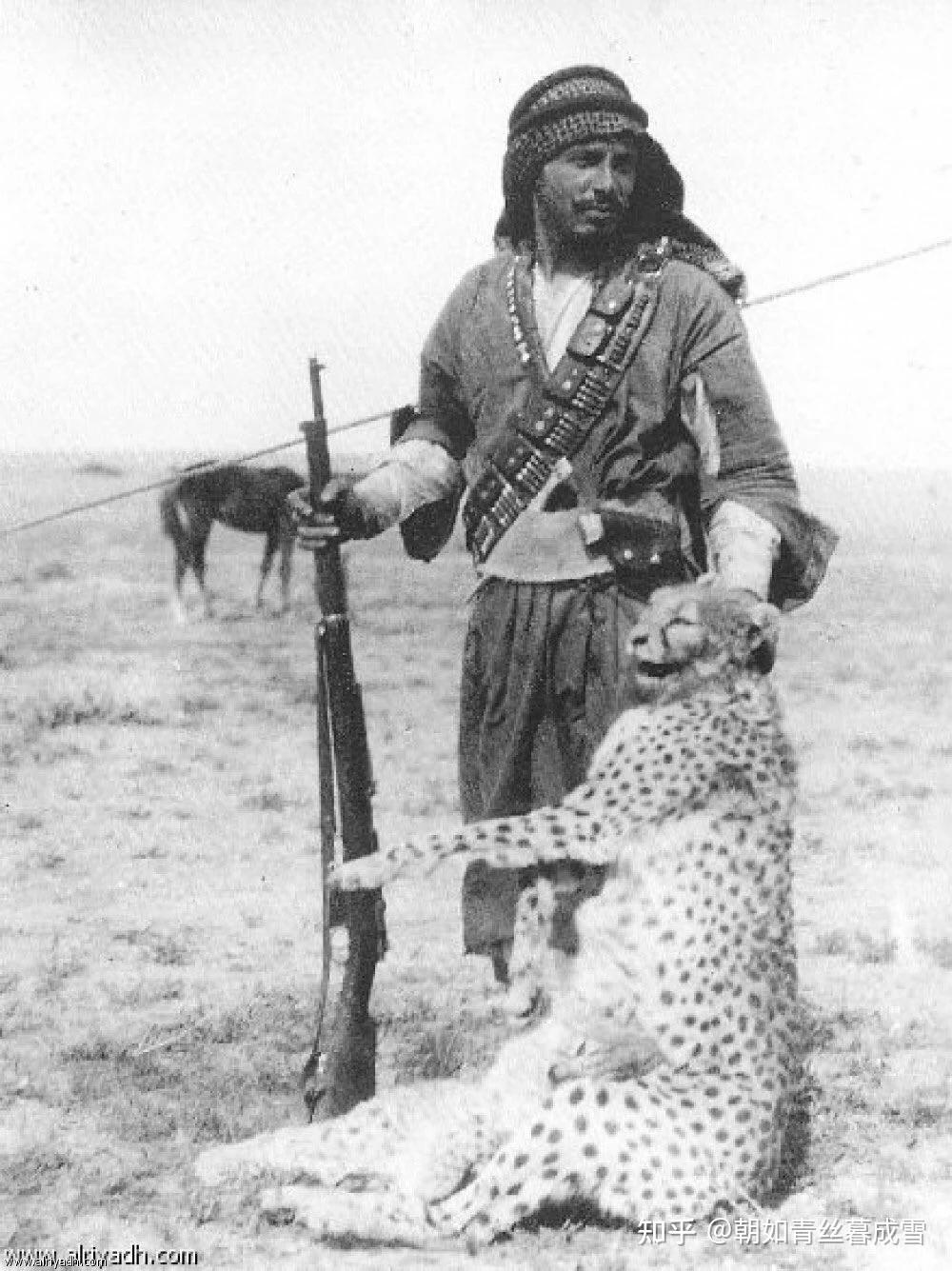

猎豹由于性情温顺,很早就被用来驯化狩猎

有报告指出,最迟至14世纪时,阿塞拜疆汗国还使用训练有素的猎豹狩猎。1472年,旅行者约瑟夫.巴巴罗(Josef Barbaro)报告曾在亚美尼亚宫廷曾见到一位王子所饲养的100只猎豹。

《格鲁吉亚编年史》(Kartlis Tskhovreba)指出,直至中世纪时,该国东部仍有猎豹存在。关于猎豹在高加索地区的证据,亚化石最早可以追溯到中更新世,但目前尚不清楚猎豹何时在当地灭绝。俄罗斯动物学家尼古拉·韦列夏金(NikolaiVereshchaqin)认为在阿塞拜疆的库拉-阿拉斯盆地,有少量猎豹一直幸存到约18世纪早期。

土耳其东部高原的猎豹种群早在19世纪即绝迹。在大巴勒斯坦地区,英国牧师亨利.特里斯特拉姆(Henry Baker Tristram)1863-1872年考察该地区圣经遗址时,曾指在基列山地(Hills of Gilead)、他泊山(Mt Tabor)和加利利山(Hills of Galilee)等一些偏远山区周围有少数几只猎豹残存,而其他人口稠密区域,猎豹至少已经消亡100余年。

在阿拉伯半岛,猎豹孤立地出现在北部和东南部。在阿曼,最后一只猎豹1977年在佐法尔省的吉卜贾特被部落猎人射杀。

也门最后的猎豹则是J.T.Ducker于1963年3月在南也门米坦河(Wadi Mitan)观察到的个体。

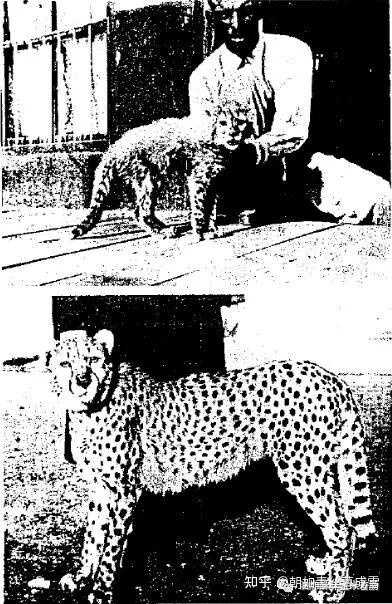

在伊拉克,1918年7月在南部沙漠Busaiyah捕获了一只猎豹幼崽,当时它被困在一处枯井中,母亲并不在周围。刚开始时,被捕获的Felix显得紧张不安,但很快便放松下来。发出一种强烈的呼噜声。

它依靠牛奶、熟肝、鲜肉和米饭的营养而茁壮成长。

而在更北部的新月沃地,1925年,Cokill报告称在伊拉克南部沙漠获得3只幼崽。

他援引罗伯特·安戈里的报告,猎豹存在于巴士拉以西的沙漠中,但并不常见。伊拉克境内最后确切的猎豹记录发生在1926年11月,的黎波里-海法石油管道K3站一名工作人员在附近的叙利亚沙漠捕获一只个体。此外,有照片显示,1947-1948年某个时间内,有一头猎豹在伊拉克-叙利亚石油管道线H1和H2泵站间的某地被一辆汽车撞死。

J.Dickson(1949)证实在科威特西部沙漠亦有少量个体存在,十分罕见。

Halt(1959)指出,1950年以来,至少有4只猎豹在沙特阿拉伯北部地区被阿美石油公司雇员杀害,这其中一些有是在沙特阿拉伯、约旦和伊拉克边境地带以东几公里处获得。在沙特,关于猎豹上一次确认记录是在1973年,当时有两只猎豹在西北部哈伊勒(Ha'il)省境内被猎得,后在伊玛尔宫(Imarapalace)展出一段时日。此外,哈代(G.Hardy)曾提到1946年初在西奈山脉见过两只猎豹,但不幸并没有更多细节。

在南亚,猎豹历史上分布极为广泛,遍布中部及西部大部分地区,从西北部的旁遮普省、信德省和拉贾斯坦邦,至中部的德干高原,最远能够延伸至孟加拉边境。

《英属印度的动物群》一书曾提及在恰尔肯德邦的代奥克尔(Deoghar),从当地猎人手中获得过一件新鲜的猎豹毛皮,此地已处于德干高原东麓边缘,十分靠近今天的孟加拉国。猎豹在南印度的分布尚不清楚,已知该种在马拉巴海岸几乎没有分布,推测其分布大致与印度黑羚重合,这可以解释亚洲猎豹为何从不出现在恒河以北,也甚少出现在德于高原以南区域的缘故了。

『在印度,这种大猫常出没于草原上低矮、孤立的连片石山,便于靠近主要猎物瞪羚。除了羚羊,它们似乎还能够猎杀蓝牛,Jerdon曾观察到一对猎豹跟踪一只掉队的蓝牛。

毫无疑义,猎豹偶尔也会杀死鹿和其他动物,也有家畜被它们袭击的例子。有一次,我在克汉特希(Khandesh)营地养的一只山羊被猎豹带走了。但除特殊情况,它们很少骚扰家畜,也不会攻击人类。在捕猎时,猎豹通常会利用地表起伏、灌木丛或其他遮蔽物慢慢接近猎物,当距离100码至200码时停下,再猛然冲过去。猎豹在短距离内的速度“十分惊人”,远远超过其他任何物种,甚至以速度著称的灵缇犬和牧羊犬也不在话下,因为这两种狗没有一只能够在第一时间追上黑羚或者瞪羚。如果距离不超过200码,无论是黑羚还是瞪羚都会很迅速地被猎豹击倒。McMaster曾见到过一只很棒的猎豹,在400码远距离猎得一只印度黑羚(Antilope cervicapra), 我认为在短距离内,猎豹可能是所有哺乳动物中速度最快的一种。』

——《英属印度的动物群》

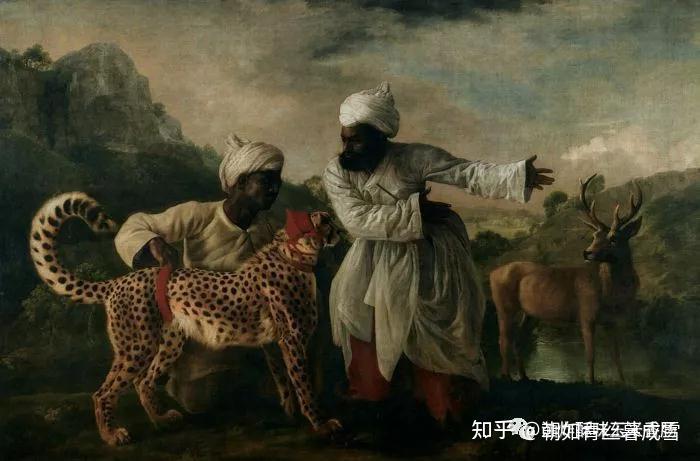

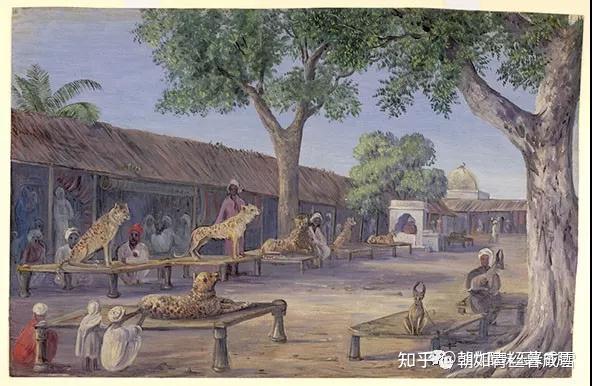

自古以来,猎豹便出现在狩猎活动中。到了英属印度时期,更是被许多土邦主视为极其重要甚至必备的身份象征。据说16世纪莫卧儿王朝阿克巴大帝在位时,他的皇家猎场最多时共有1000只驯化的猎豹,这个数字明显是被夸大了,没有证据显示有足够面积的场所可以饲养如此多的猎豹,此外,按当时的运输条件显然也无法供应充足新鲜肉类。

『……如前所述,只有成年猎豹才会被捕获,印度猎人认为只有在野外,幼崽在母亲的教导下才会学会捕猎技巧,因此他们不会去冒险训练一只幼猎豹。关于猎豹极好驯化的观点在印度十分盛行,有人声称只需要6个月就可以让一只野性十足的猎豹完全变得驯服起来。

当这种动物被驯化后,可以像狗一样温驯优雅,喜欢被亲抚,甚至能像猫一样,对陌生人脾气很好。高兴时会咕噜咕噜地叫着,或用头摩擦他人。训豹师们会把它们安置在传统的印度绳床(Charpai)上,用一根链子拴住,而不是关进笼子里。当然,按照Jerdon的描述,年轻的猎豹不久后就会被重新放回野外,因为它们从不在人工条件下繁殖。据我所知,还没有印度王公做到过。因此,所有的猎豹实际上都来自于野外。

根据一些目击者所描述的情形,当使用猎豹协助狩猎时,首先用头罩蒙住,以便让它安静下来,接着用一根细绳系在腰间或颈部,用牛车载至瞪羚群附近。一般而言,羚羊群对它们日常能见到的普通乡村推车并不会产生太大警惕,所以,即使十分靠近羚羊群也并不困难。除非猎豹受伤或不小心滑倒,否则它们会根据至猎物间的距离判断,或者立刻朝着冲上去,或者利用地表的遮蔽物匍匐前进,直到一个合适的距离,然后迅速出击。如果有一只雄羚在羚羊群中,猎豹通常会抓住这只雄羚,因为雄羚一般会跑在羚羊群最后。

正如艾略特爵士(Sir W. EJliot)所指出的,当猎豹追上猎物时,首先用爪子击打瞪羚腿部,将它摔倒,再牢牢抓住,直到训豹师前来。后者此时将羚羊的喉咙割开,在下方放置一只木碗收集血液,喂食猎豹。当猎豹急切地舔舐时,利用这个机会可以给它再次带上头罩。据说,一只好的猎豹能在一个早上捕捉4只羚羊。』

——《英属印度的动物群》

随着这种以娱乐目的而大规模消耗野外资源的行为,印度的原生猎豹数量迅速减少。至20世纪初时,野生猎豹已十分罕见。据《印度中部的野生动物》,到了20世纪20年代时,亚洲猎豹几乎完全从中部省份消失。正如该书作者Dunbar Brander所描述的情况;据他所知,在1927年此前的20年间,整个印度中部只有3起获得猎豹的狩猎记录。当时印度本土的猎豹如此衰微,以至于1918至1945年间,作为重要原产地的印度甚至需要大规模进口非洲猎豹,以满足土邦宫廷和当地贵族对狩猎娱乐的需求。有报告称,期间共有约1200-1500只猎豹从东非(特别是肯尼亚)来到印度。

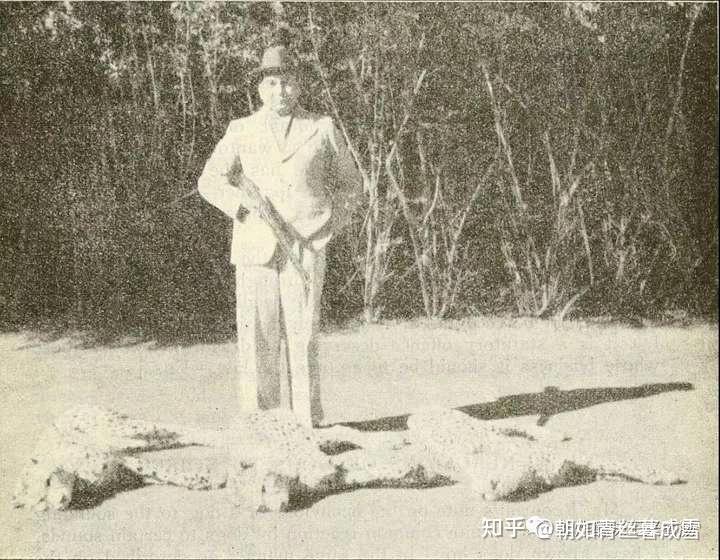

1947年,科里亚(Koriva)土邦大君拉马努吉·普拉塔普·辛格·迪奥(Ramanui Pratap Singh Deo)在今天中央邦北部的苏尔古贾县(Surquia)狩猎时,在一个叫雷瓦(Rewa)的村庄周围猎得3只猎豹。大君很满意他的枪法,特地同猎物合影以留作纪念。这张照片不久后由大君私人秘书交给孟买自然学会,发表于学会第47卷会刊上。

当时所有人都没有意识到,这将会是亚洲猎豹在印度最后一次确切记录。猎豹也是近代以来,印度唯一一种由于非自然因素而灭绝的动物。

在阿富汗,猎豹曾出没于整个海拔1000米以下的山麓平原,但据信在20世纪50年代以后即已消亡。

1970年和1972年,曾在巴基斯坦毛皮市场发现两件新鲜的猎豹毛皮,腹部毛发长而柔软,从后颈到肩膀有着明显的长毛。推测它们可能来自阿富汗北部同前苏联接壤的山区。

1931年,德国动物学家贺泽麦(Max Hilzheimer)发现中亚地区的猎豹同印度亚洲猎豹在形态上有一定区别,于是根据一件来自土库曼斯坦梅尔夫(Merv)的标本,将前者独立成一个新的亚种(A.J.raddei),称为土库曼猎豹或外里海猎豹。

猎豹在中亚主要栖息在沙漠或半荒漠平原和包含多种植被类型的山麓地带等生境。它们会主动避开大片流动沙丘、茂盛树木灌丛及人类有重大影响的地区,在一些多岩石山区也很少见。其分布从里海东岸起,经卡拉库姆沙漠和克孜勒库姆沙漠,至锡尔河中下游流域和泽拉夫尚(Zeravshan)河谷等。19世纪上半叶时,其分布可能会延伸至更远的东方,相信能够到达哈萨克斯坦境内的卡拉套山脉。

已知猎豹分布的北限处于曼格什拉克半岛-乌斯秋尔特高原-锡尔河低地一线。在此线之外,有一些来自更北方且未经证实的记录。

Heptner&Sludskil(1972)认为,至少其中一个来自伊尔吉兹(Yrgyz·N48°37',E61°16')的记录可能是自当地获得。

19世纪后半期至20世纪初,随着沙俄征服中亚,猎豹分布范围迅速缩小,并很快变得支离破碎。在很久以前,猎豹在锡尔河以东——即原始分布范围东部绝迹,至20世纪初时,该种在阿姆河以东区域范围也已消失得无影无踪。

而到了20世纪30年代,猎豹在中亚只限于3个主要地点,均为于历史分布范围的西端。分别是位于土库曼斯坦西南部的科彼特山脉(Kopet Daq)北麓、南部的巴德希兹草原(Ustyurt Plateau),以及里海东北部的乌斯秋尔特高原(UstyurtPlateau)及邻近的曼格什拉克半岛(Mangyshlak Peninsula)。

此外,20世纪早期,科彼特山脉以西还存在一个昌盛的猎豹种群,但30-40年代时,只有一些零星孤立的个体出现,50年代以后便完全消失了。

根据Lukarevskii援引1907年一份报告指出,当时里海虎、花豹及亚洲猎豹出现在Duzyldepe至Saratovskii间的广大区域。且并不罕见。这侧面反映自20世纪初以来,中亚地区的生物多样性已萎缩至何种程度。

巴德希兹高地(Badkhyz uplands)主要由高度风化侵蚀的高原、峡谷、山峰和盐碱洼地组成,植被类型以禾本科植物为主、山脊上覆盖着大片阿月浑子树。该地区位于赫拉特(Herat)河和木尔加布(Murgab)河之间,毗邻伊朗及阿富汗。猎豹在该区主要分布在海拔500-700米间的亚热带草原,此外,还占据部分的丘陵,峡谷、沟壑等地势起伏不平区域,偶尔会至低海拔,人迹罕至的石滩、盐田等地捕猎。

20世纪20年代初时,猎豹在该地并不罕见,1920年至1957年间,共有25只猎豹被捕获或杀死,另有至少70只个体被目击到,但此后逐步消亡,已知最后报告出现在1957年。

乌斯秋尔特(Ustyurt)是一片位于哈萨克、土库曼和乌兹别克边界的沙漠高地,地形较为崎岖,西面与里海东岸的曼格什拉克(Mangyshlak)半岛、布扎奇(Buzachi)半岛及克拉斯诺夫斯克(Krasnovodsk)半岛等毗邻。该地区平均海拔150米,某些地方升高至300-350米,植被稀少,只有一些稀疏青蒿、转蓬和柽柳生长在阴凉的岩石悬崖间。

Gvozdev(1989)说,在过去20年间,哈萨克斯坦没有任何关于猎豹的记录。Sadykov(1988)也表示,自1969年以来乌兹别克斯坦没有任何关于猎豹存在的证据。但同时他也报告称,1976年10月,有一只猎豹在土库曼斯坦中部地区被偷猎者杀死。根据记录显示,到70年代后,猎豹只限于乌斯秋尔特高原南部一些人迹罕至的盐湖洼地,已知最后一次记录发生在1973年。但此后仍有少数关于发现猎豹足迹的传闻。Flint(1988)报告称1983年1月在里海沿岸见到头骨和毛皮。据说1983年7月,有人在土库曼斯坦西北偏远地区见到一只雌性猎豹带着两只幼崽出现,这是乌斯秋尔特地区最近一次疑似报告。

Lukarevskii于2001年调查此前土库曼斯坦猎豹出没地区,但除了几份80年代甚至90年代未经证实的报告外,没有发现任何猎豹存在的迹象。据报道,1984年11月,一只猎豹在科彼特山脉中麓的巴哈尔登(Bakharden)附近被杀,推测这只个体来自伊朗境内。

在过去20年间,已知的野生亚洲猎豹分布只限于伊朗东部地区。造成亚洲猎豹在这些地区消亡的主要原因,毫无疑义与人类活动有关,尽管它们最主要的栖息地位于一些人烟稀少的荒漠半荒漠地区,远离人类干扰。作为一种看上去适应能力极强的猫科动物,猎豹实际上十分脆弱。

不同于撒哈拉沙漠以南的非洲猎豹,生活在贫瘠荒漠地带的亚洲猎豹在猎物选择上,并没有很大的多余空间。已知猎豹偏好于体型范围23-56kg间的中型偶蹄类猎物,对于体型更小(约30kg)的亚洲猎豹而言,这种食性表现在对盘羊、鹅喉羚、野山羊和印度瞪羚等专一猎物取食上。

一方面,当潜在猎物尚未被耗尽的情况下,猎豹很少袭击家畜,可以有效地降低人兽冲突概率,避免了一些报复性猎杀发生。

但在另一方面,相对单一的稳定猎物,在遭遇某些随机事件时,却面临着极大风险。

自20世纪30年代以来,随着机动化狩猎的出现,整个中东地区的偶蹄类数量迅速下降,自那以后,亚洲猎豹从历史上大部分地区内消失,即使是在仅有的分布地,情况也在恶化。此外,另一个消极因素在于,猎豹栖息的高原山区会经历周期性的严冬,大雪深深覆盖,结成一层坚固的冰壳。这在当地被称为Zuut,每当此类灾害发生后,猎豹数量随后都会显著下降,无论是直接造成的影响,还是瞪羚减少造成的间接后果。

另一个主要原因在于活体贸易,在南亚及中东,用驯养猎豹来狩猎是一件时髦而优雅的运动,甚至成为土邦主阶级一种身份象征,但并不是随着殖民者到来而产生的新鲜事物。事实上,这种做法最早可以追溯到大约5000年前的苏美尔人。

这些猎豹全部来源于野外,圈养环境下无法繁殖,只能死了又捉形成了恶性循环。

亚洲猎豹的现时保护

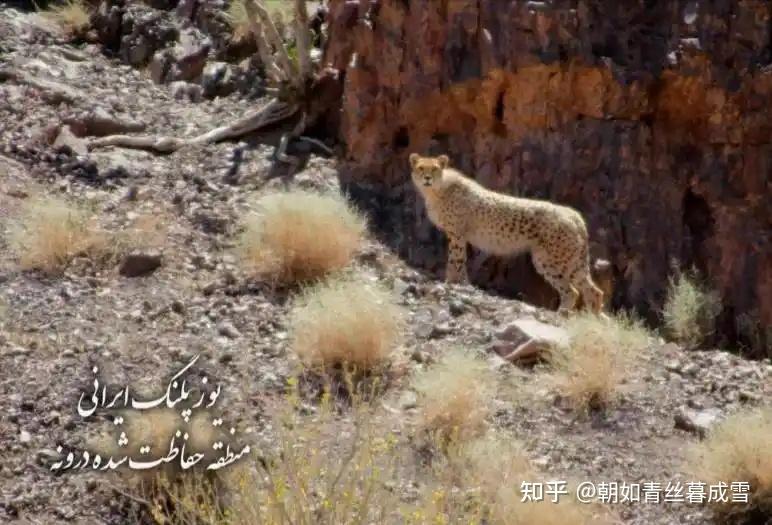

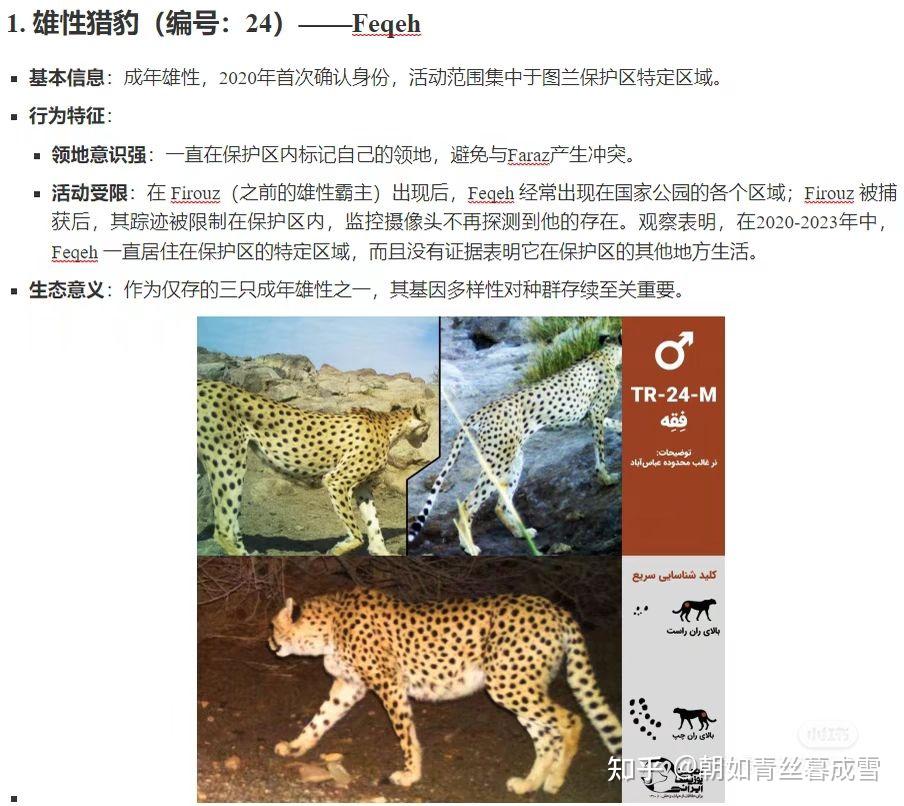

目前现存的所有亚洲猎豹均生存于伊朗。

伊朗的猎豹密度可能从未达到或接近撒哈拉沙漠以南非洲的水平。尽管如此,鉴于高原地区幅员辽阔,相信第二次世界大战以前,伊朗的猎豹种群数量维持在400只左右,几乎遍及该国东半部所有的草原和沙漠地区,以及西侧部分同伊拉克接壤的平原区域,这些栖息地总面积约为1045,671平方公里,占伊朗陆地总面积的63.4%。

然而,随着战后吉普车大规模推广,标志着亚洲猎豹种群数量极速衰减的开端。这种衰落很大程度上是因为其主要猎物——瞪羚被大肆猎杀所致。

尽管在伊朗伊斯兰共和国政府的宣传中,巴列维国王仿佛是世间一切罪恶的化身,包括穷凶极恶的统治,奢靡铺张的浪费,以及过度西化的作风。

但对亚洲猎豹而言,巴列维国王统治期间可能是过去一百年间最好的时光。这一时期内,印度、中亚以及阿拉伯半岛的亚洲猎豹种群相继绝迹。

伊朗的猎豹原本也将遭遇其他地区同类的命运,幸而于1956和1959年,巴列维王朝皇家狩猎委员会宣布将猎豹及其主要猎物瞪羚列入法律保护,严格禁止猎杀,并且设立了一系列自然保护区。

此后,伊朗的猎豹种群逐步恢复,特别是在某些食草动物种群繁荣的栖息地,猎豹开始变得繁荣起来。

例如塞姆南省的科什耶拉赫(Khosh Yeilagh)野生动物保护区,由巴列维国王于1963年亲手指定,坐落在水草丰美的厄尔布尔士山脉东麓,拥有大量瞪羚和其他食草动物,曾被认为是整个亚洲质量最好的猎豹栖息地之一,猎豹密度一度达到极高水平。

在1970年和1973年两次考察中,科考队员仅在几小时内就分别目击到了13只及9只猎豹。对于这样一种性情害羞的独居动物而言,几小时内见到十几只猎豹简直不可想象,说明当地一定拥有数量丰富的食草动物资源以及严格密切的保护措施,才能维持如此兴旺的猎豹种群。

巴列维王朝时期的伊朗深受西方文化熏陶,社会生活高度世俗化,大街上行走着烫发的摩登女郎,整个国家表面上充满着自由的气息。但在本质上,由于通货膨胀与腐败,伊朗社会失业率严重,贫富差距过大。巴列维政权已引发国内社会和宗教界的普遍不满。

1979年1月,古老广袤的波斯大地见证了一场盛大革命的爆发。在左翼共产党人、宪政自由派以及保守的宗教势力共同努力下,巴列维王朝轰然崩塌,国王被迫流亡海外。可新政权并不是人们所设想般的共和政体,而是更加保守的政教合一制度。对于伊朗新政府而言,巴列维王朝时期的诸多禁猎法令自然形同一张废纸,再加上之后持续数年的两伊战争,更无暇顾及保护区建设和濒危物种保护。

在此期间,伊朗野生动物显而易见地减少,大片保护区土地被牲畜所占据,猎豹钟爱的平坦开阔草原成了武装摩托车追逐猎物的猎场。

伊斯兰革命是亚洲猎豹命运的转折点,战争期间的动乱极大地影响了猎豹的生存,70年代粗略统计显示,科什耶拉赫至少拥有50-70只猎豹,这是当时已知最大的亚洲猎豹种群。

但风云突变,随着伊斯兰革命的爆发,大量牧民冲进保护区,誓言要将“国王的围栏”轧毁。科什耶拉赫保护区在随后的几年间经历了严重的破坏,曾经亚洲最重要的猎豹保护区被毁于一旦,本地猎豹最后被观察到是在1983年,此后长期销声匿迹。

直到2011年5月,才有一对外来的猎豹重返保护区,然而在次年,其中一只就被当地牧民报复性杀害了。

至80年代中期,亚洲猎豹在许多过去已知的栖息地都已不见踪影,外界一度以为它们已经被完全消灭,直到伊朗社会趋于稳定,并开展了一系列有限的调查之后,动物学家才发现,猎豹并未灭绝,但数量已大幅减少。1979到1985年间,伊朗的野生动物保育几乎处于完全停滞状态,直到90年代初才开展了一些有限调查。可以确信的是,随着瞪羚数量的急剧减少,猎豹的处境也不容乐观。

由于人类的步步紧逼,最后的猎豹被驱赶到一些条件较为恶劣但相对安全的沙漠和山麓地带,卡维尔盐漠成为最后的猎豹避难所。

八十年代初,伊朗和印度曾达成过一项交换亚洲猎豹和亚洲狮的协议,为此,伊朗政府于1984年11月从哈尔图兰(Khar Turan)生物圈保护区内捕获一只约7个月大小的雌性幼崽,运至德黑兰,准备作为交换送往印度。但未能如人所愿,这只猎豹到达德黑兰不久即死去。不久后,伊朗同印度交换猎豹的协议也告吹。

伊朗新政府对亚洲猎豹的态度可谓充满矛盾,巴列维时代的猎豹受到特别优待,这成为反对它们的最好理由。而猎豹更是常常与奢靡联系在一起,这也成为简朴的教士阶级抨击的对象。这一观点并非空穴来风,伊斯兰革命期间,曾有大批群众冲击巴列维国王的御苑,杀死了包括老虎在内的所有猛兽。

革命群众兴高采烈,自认为行正义之举,殊不知他们头脑发热的代价可能是世界上最后一群里海虎。与此同时,德黑兰动物园饲养的亚洲猎豹也在这一期间内莫名消失。

随着政教合一制度的逐渐稳固,伊朗的革命热情逐渐消逝,迫在眉睫的危机就是如何应对内忧外患的形势,远有美国、苏联、以色列等一众“大小撒旦”,近又面临着同南部逊尼派各国的持续交恶。

换句话说,伊朗新政府发现自己在世界舞台几乎孤立无援。面对日益严峻的国际环境,伊朗选择拥抱波斯传统,强调伟大的波斯民族与灿烂的波斯文化,以波斯内核对抗阿拉伯。

猎豹身上蕴含着波斯丰富的文化价值和历史传承,自然受到了伊朗政府的重视,更别提卡维尔盐漠的猎豹是全亚洲境内唯一的遗存。

为了提高民族凝聚力,伊朗政府将猎豹描述为古代英雄的伙伴,是勇敢、忠诚与协作的象征。

2014年的巴西世界杯中,伊朗国家队就身披猎豹战衣冲锋陷阵,表达出对这种精神的赞扬。

然而,相较于德黑兰中央沉溺于国家历史的宏大叙事,普通牧人对猎豹的态度则要更加务实,他们眼中的猎豹是嗜血的野兽、暗夜里的歹徒、以及无情的羊羔猎手。总而言之,牧人对猎豹的态度可谓深恶痛绝。

1994年8月31日,亚兹德省巴夫格(Bafq)保护区,一只雌性猎豹和三只幼崽因饥渴而潜入村庄寻找水源,被当地居民发现。幸而护林员及时赶到,救回其中一只雌性幼崽,但另外两只雄性幼崽却未能存活。这只劫后余生的雌性幼崽被命名为玛丽塔(Marita),被送往德黑兰的帕尔迪森公园(Pardisan Park),直至2003年12月23日死亡。

1997年,曾在印度参与老虎保育项目多年的伊朗教授霍木兹·阿赛迪(HormozAsadi)重返德黑兰,并在伊斯兰阿扎德大学获得职位,这成为伊朗与外界就亚洲猎豹保育的第一次接触。

在此之前,国际学界对伊朗猎豹的命运忧心忡忡,印度动物学家Divyabhanusinh就曾通过伊朗驻新德里大使馆询问过亚洲猎豹的现状。但当时冷战尚紧,“无关紧要”的问题自然不可能收获答案。

2008年1月,一位牧民骑摩托车穿越保护区公路时,无意中看到远处有一只雌性猎豹带着两只幼崽行进。也许是出于好玩,他加足火力,骑着摩托车在猎豹身后紧紧驱赶,迫使它们不得不持续奔跑。直到其中一只幼崽(约6-7个月大)随后因精疲力竭而倒下,于是牧民决定将它带回自己家中,作为给孩子们的宠物。幸运的是,这件事很快被当地著名环保主义者雷扎·库什基(Reza Koshki)得知,他及时劝阻牧民出售幼崽的念头,并说服牧民上交它,随后上报伊朗环境部。在库什基先生介入之前,幼崽已被锁在牧民家中14天,幸而在这个过程中并没未受到伤害。这只雄性幼崽于1月15日被运到位于德黑兰的帕尔迪森公园,并被命名为库什基(Kushki),以纪念雷扎·库什基先生。

相似的事件再度发生在哈尔图兰。2011年4月,一名牧民在保护区内放羊时,偶然注意他的阿富汗牧羊犬似乎发现什么,于是走进一看,原来是一只同母亲走散的猎豹幼崽。牧羊人原本打算偷偷留下,但第二天晚上,另一位牧羊人前来拜访,偶然注意到羊群中似乎有着一个不同寻常的物体,于是将它带走,交给巡逻站工作人员。这只雌性幼崽经过简单检查后,随即被送往德黑兰的帕尔迪森公园接受进一步治疗,并被取名为德尔巴(Delbar)。

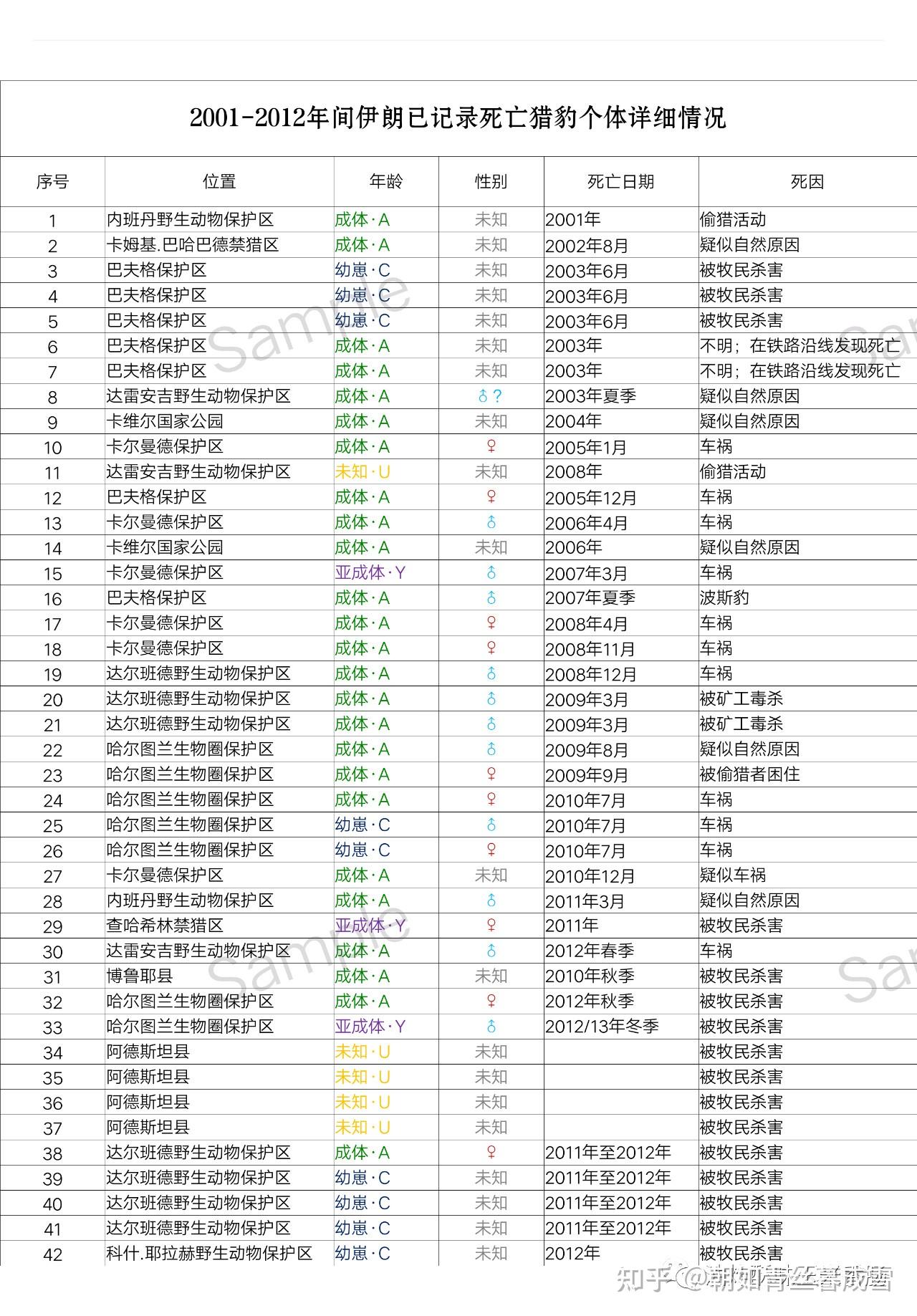

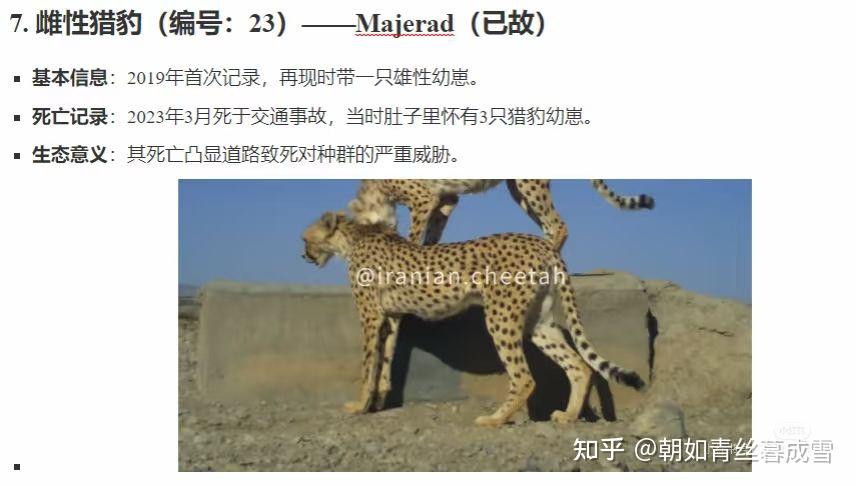

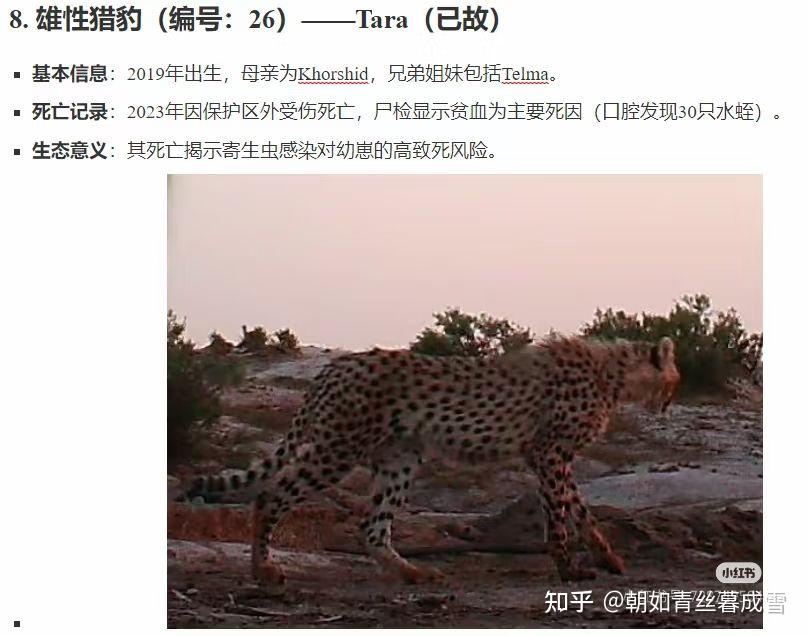

2001年至2012年期间,一共发现42只死亡猎豹个体,牧民(及其狗)和偷猎者等人为因素是造成猎豹死亡的最大原因,总计21例(50.0%)。其次是车辆撞击,导致了12只个体死亡(28.6%)。另有7例(17.5%)疑似为自然原因所致,其中有1例确定为其他食肉动物(波斯豹)所杀害。

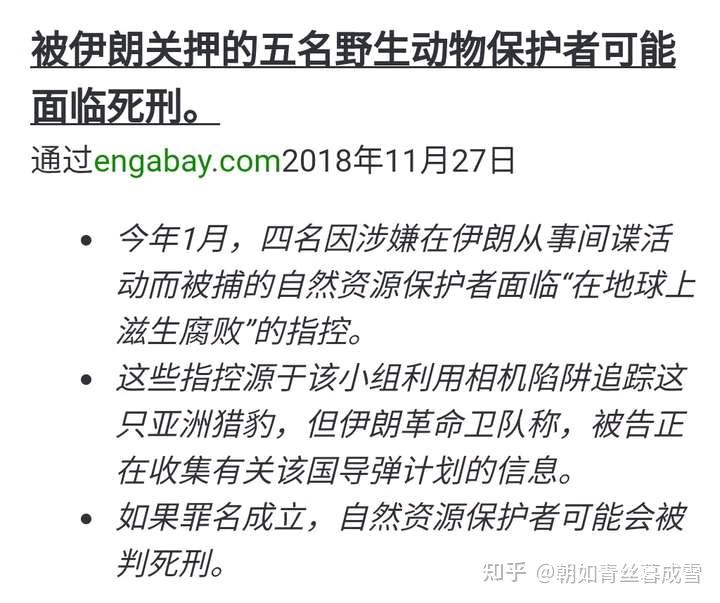

2018年伊朗政府以“间谍罪”的罪名逮捕了五名亚洲猎豹保护工作人员,不久后卡沃斯教授在监狱中离奇死亡。

2024年伊朗南部地区最后一只野生亚洲猎豹因年龄及疾病倒在了Ariz Bafagh地区的晨曦中,后续赶到的工作人员目睹了奄奄一息的它离世的整个过程,它离世后伊朗南部再也没有记录到别的猎豹。

享年13岁的Homino在野生猎豹中已经算的上长寿了,最后它安详的离世是个体的幸运但却是整个种族的不幸。

Homino死后,剩下的亚洲猎豹全都生活在伊朗中部的哈尔图兰保护区,保护区的公路上有大量的猎豹指示牌,只是现在指示牌比猎豹还多了,一场传染病就可能导致所有猎豹死亡。

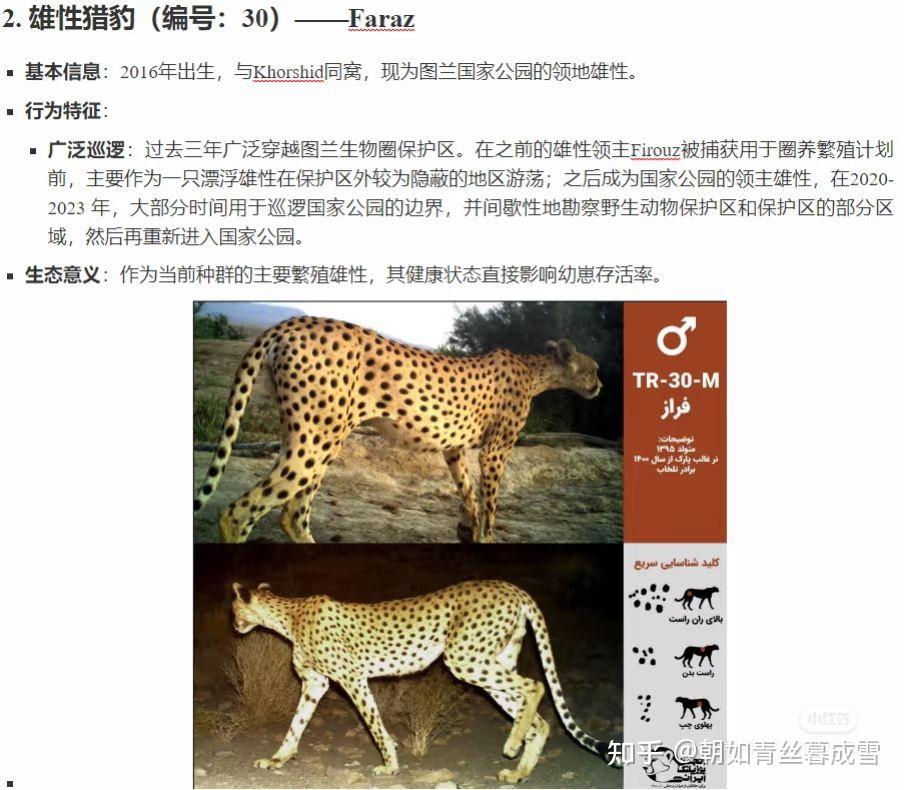

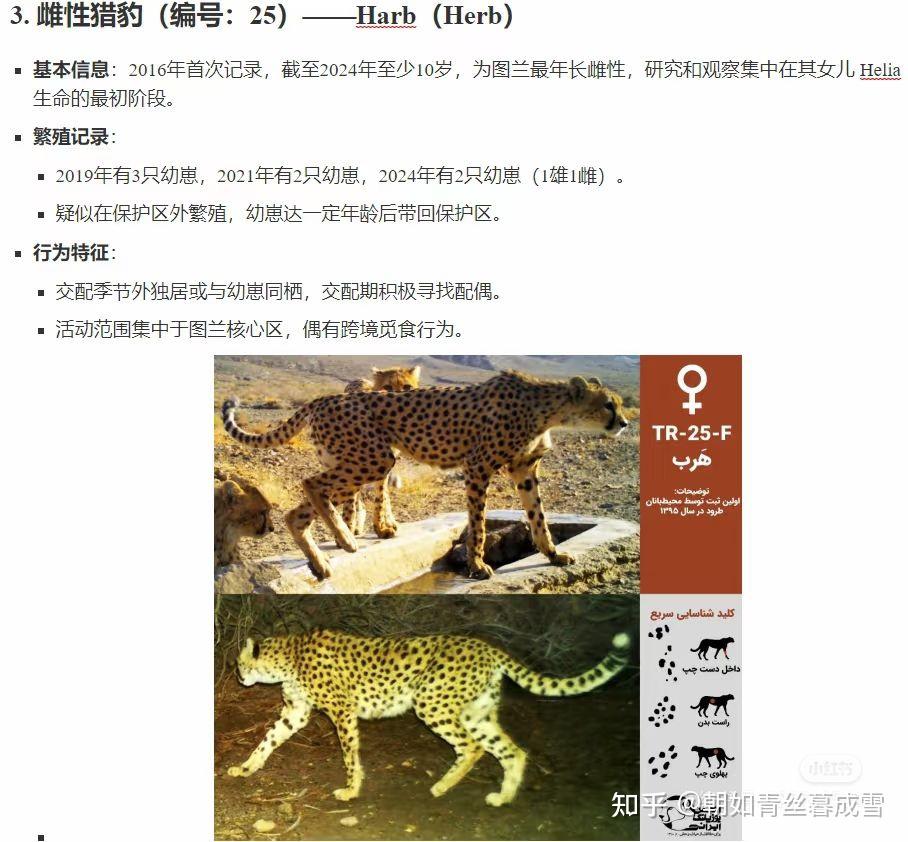

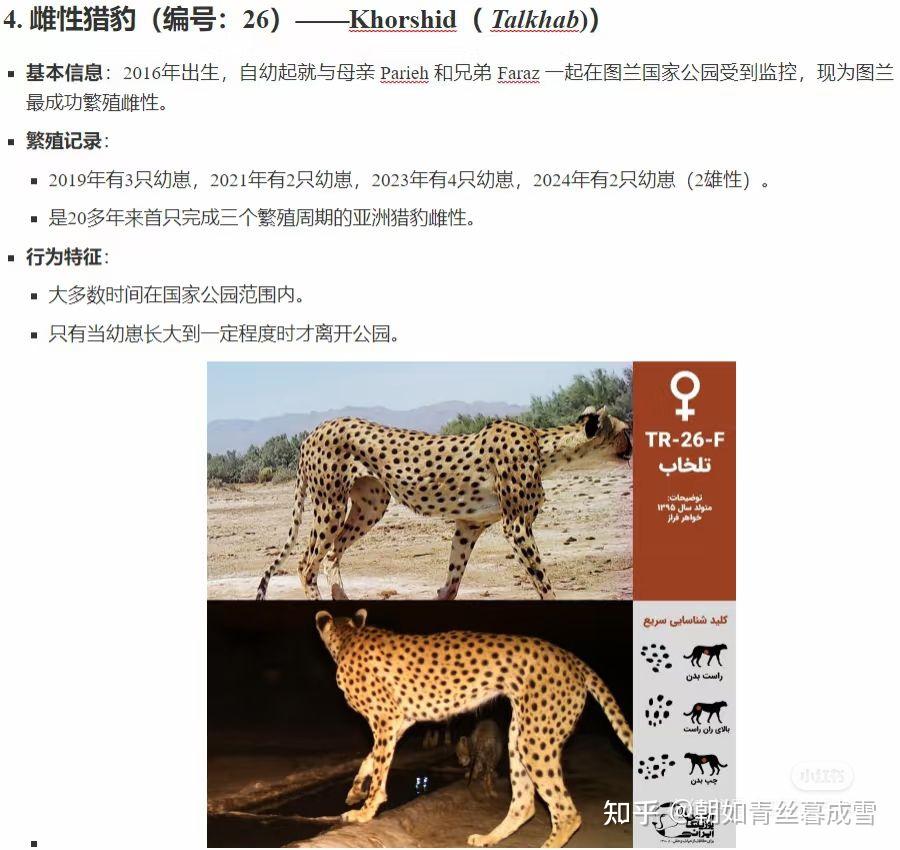

2024年根据最新的数据,亚洲猎豹算上圈养个体总数不足30只,其中野外成年个体只有7只,幼崽只有10只。

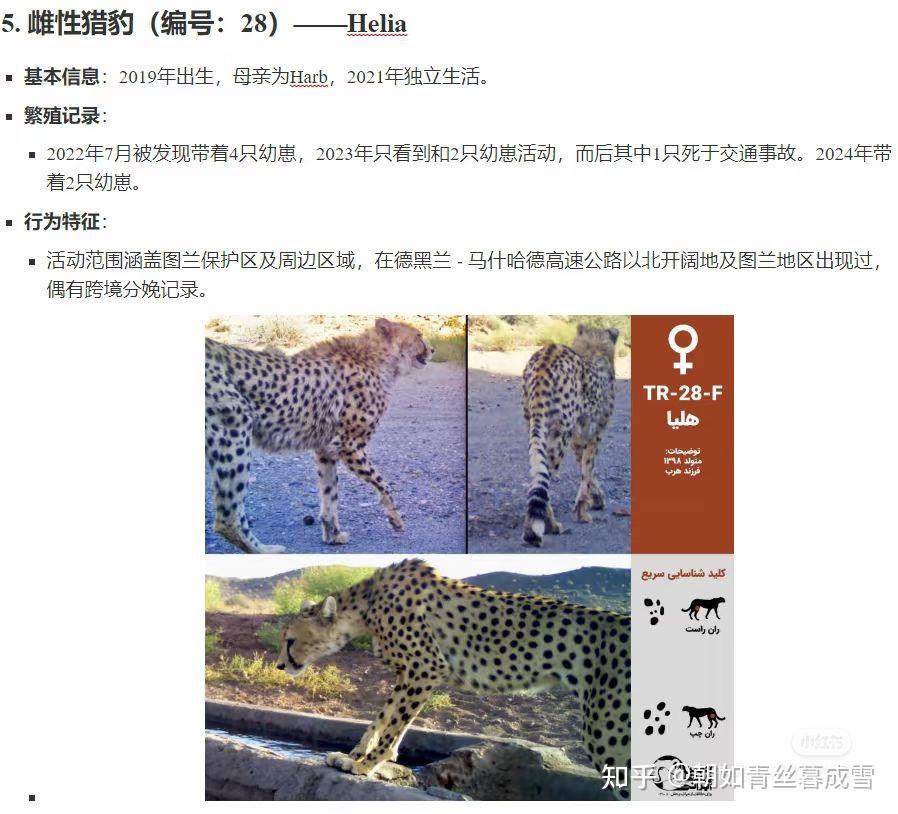

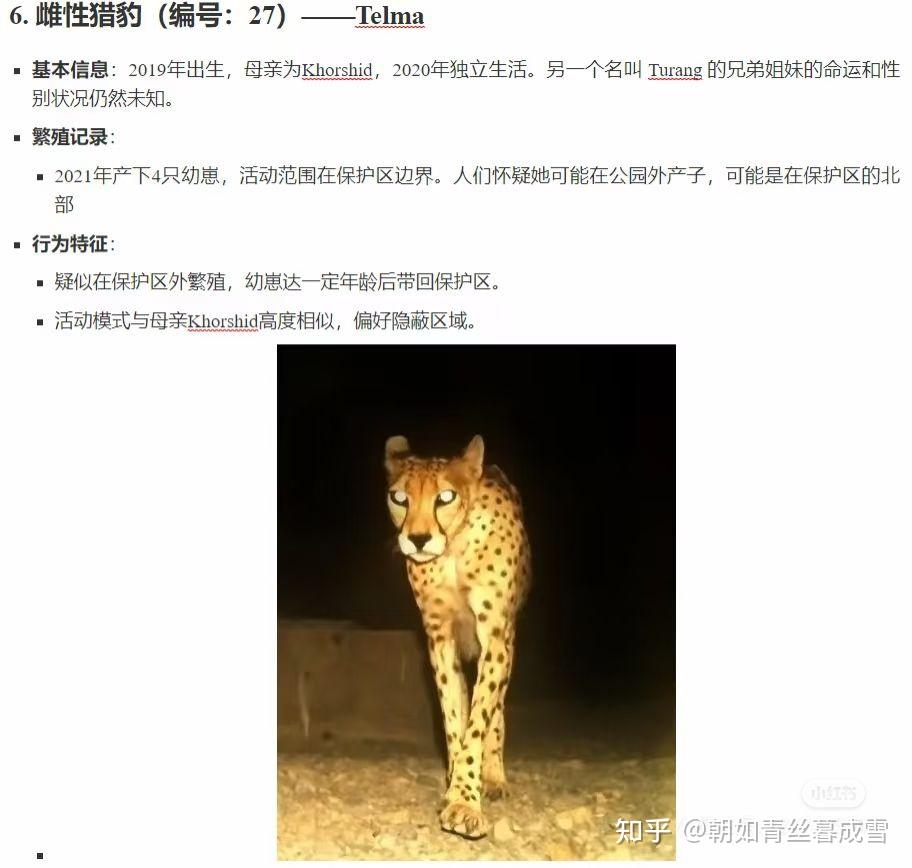

且繁殖个体极度集中,Khorshid(波斯语意为太阳)与Harb贡献了现存幼崽的80%,种群存续高度依赖单一母系,幼崽近交系数突破0.3(临界危险值)幼崽先天缺陷率18%,幼崽死亡率58%,死因多与基因缺陷有关。

过去十年,伊朗亚洲猎豹种群数量在 5 - 10 只间波动,增长不显著,显示保护成效不佳。种群脆弱,几只关键成年猎豹的损失就可能致伊朗猎豹种群的彻底灭绝。目前全部可育成年个体集中于图兰保护区,米安达什特保护区未建稳定种群,7 只成年亚洲猎豹命运维系于14,000平方公里的荒漠绿洲。

由于伊朗被制裁,亚洲猎豹保护区的工作人员缺乏摄像机等追踪猎豹必要的设备,也没有专门的猎豹兽医。

猎豹在圈养环境下极难繁殖,人工圈养种群的保护繁育计划由政府负责,如果动用私人关系联系外国动物保护组织寻求帮助会被抓起来判通敌,伊朗官方也拉不下脸来去寻求西方国家的技术援助。

伊朗的亚洲猎豹现在的处境是政府不支持、人民没有保护意识、牧民蓄意杀害、保护机构也没钱。

亚洲猎豹的灭绝已经走进了倒计时。

印度猎豹的重引入计划

印度自从上世纪七十年代就开始计划恢复印度国内的猎豹种群,印度环境部还曾向伊朗方面致函,希望该国能协助印度引入亚洲猎豹。谈判好不容易有了眉目,却不想伊朗伊斯兰革命爆发、原当权者被罢黜,猎豹计划就此搁浅。

上世纪八十年代等伊朗政局稳定后,印度与伊朗达成了亚洲猎豹与亚洲狮的交换协议(如前文所述),但又遇意外再次搁浅。

2009年8月,印度时任环境部长重启与伊朗方面的谈判,但彼时伊朗境内的亚洲猎豹数量也已不多,最终谈判在2010年彻底破裂。

考虑到伊朗国内亚洲猎豹岌岌可危的处境,印度最终于2022年莫迪72岁生日之际从纳米比亚及南非引进了21只非洲猎豹并在库诺国家公园(Kuno national park)野化后放归。

截止2024年,已有6只成年猎豹及3只幼年猎豹死亡,在印度出生的3只小猎豹死于中暑。

一只成年猎豹死于本来就有的疾病,一只死于不明原因(疑似溺水),两只死于求偶期的混战,另外两只死于颈背部皮肤大片感染溃烂导致的败血症。

非洲猎豹的老家在南半球,印度在北半球,季节是反着的,所以猎豹在印度的夏天长出了厚厚的毛发,库诺国家公园特别多雨,潮湿的厚毛和寄生虫导致了感染爆发。

印度方面的专家认为这种程度的减员是正常的。但总部位于纳米比亚的猎豹保护基金(Cheetah Conservation Fund)专家非常不满,认为印度方的公园管理人员太不专业,而且没有跟他们在第一时间分享信息,从而耽误了救治。两方僵持不下,真相可能我们都无从得知了。

2023年牛津大学Gopalaswamv及其合著者在Nature Ecology& Evolution的文章中直言“将非洲猎豹引入印度是不明智的保护举措”。

尽管如此,印度政府还打算花费重金再次引进非洲猎豹,由于印度气候湿热,在印度的夏季处于“冬季”的猎豹会在树干、地面摩擦脖子,造成伤口,蚊虫会在伤口产卵繁殖最终导致伤口感染及败血症最终导致猎豹死亡,所以印度下一次计划从南非引进冬季没有厚毛的猎豹。

2025年2月5日,印度又野放了两只成年猎豹及三只幼崽

目前印度野外的猎豹种群共7只,三只成年猎豹来自南非、一只成年猎豹来自纳米比亚、三只印度出生的一岁幼崽,圈养种群19只,总共26只。

除此之外,去年12月印度政府还雄心勃勃的宣布要在藏南印控区的一个保护区内,重新引进早已在当地灭绝的印度犀。

中国野生犀牛有望经过印度的重新引进通过自然扩散回归中国。