有哪些曾被认为已灭绝但其实并未灭绝的物种?

相关问题有没有哪些被最早被认为是濒临灭绝的动植物,结果后来发现这玩意原来一大堆的?

- 10 个点赞 👍

引言:神奇的物种 “复活” 现象

在我们的认知里,物种一旦灭绝,就意味着永远地消失,成为地球生命演化长河中的一段历史记忆。然而,大自然就像一位充满神秘色彩的魔术师,偶尔会给我们带来令人惊叹的惊喜 —— 那些曾被判定灭绝的物种,竟奇迹般地重新出现在人们的视野中 。

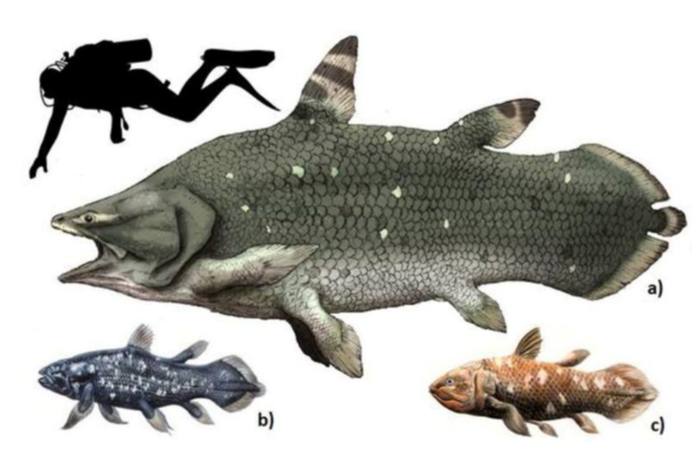

1938 年,一艘拖网渔船在南非东伦敦附近的海域作业时,捕获了一条长相极为奇特的鱼。它全身覆盖着坚硬的鳞片,胸鳍和腹鳍粗壮有力,仿佛是从远古穿越而来的神秘生物。当时的渔民们并不知道,他们的这一发现,将震惊整个科学界。这条鱼被送到了当地的博物馆,经过专家们的仔细研究和比对,确认它就是腔棘鱼。在此之前,人们仅在化石中见过腔棘鱼,认为它们早在 6500 万年前就已随着恐龙的灭绝而消失在历史的洪流中 。腔棘鱼的 “复活”,打破了人们对物种灭绝不可逆的认知,也让我们对大自然的神奇有了更深的敬畏。

还有豪勋爵岛竹节虫,这种曾广泛分布于澳大利亚豪勋爵岛的奇特昆虫,因其外形独特,被当地人称为 “树龙虾”。1918 年,一艘运输船在豪勋爵岛搁浅,船上的黑鼠逃到岛上,迅速繁殖并大量捕食豪勋爵岛竹节虫。短短十几年间,这种昆虫便从人们的视野中消失,被认定为灭绝物种。然而,在 2001 年,一支探险队在豪勋爵岛附近的海岩 “柏尔的金字塔” 上,意外发现了几只存活的豪勋爵岛竹节虫。这一发现,让这个消失了 70 多年的物种重新回到了人们的视线中,也让我们看到了生命顽强的一面 。

这些物种的 “复活”,就像一把把钥匙,为我们打开了一扇扇探索生命奥秘的大门。它们让我们不禁思考:在这个广袤的地球上,究竟还有多少未知的生命奇迹等待我们去发现?今天,就让我们一起走进这些神奇的物种,探寻它们背后的故事。

跨越 6500 万年的 “复活”:西印度洋矛尾鱼

西印度洋矛尾鱼的发现,堪称 20 世纪生物学领域最震撼的事件之一。1938 年 12 月 22 日,南非东伦敦博物馆的考特尼・拉蒂默在一艘拖网渔船上,注意到了一条与众不同的鱼。它长约一米五,全身覆盖着蓝灰色的鳞片,胸鳍和腹鳍如同带着短柄的船桨,与人们常见的鱼类截然不同。拉蒂默女士敏锐地意识到这条鱼的独特性,便将它带回博物馆,并联系了鱼类学家史密斯教授。史密斯教授看到鱼的瞬间,简直不敢相信自己的眼睛,这不就是仅在化石中出现过、被认为早在 6500 万年前就已灭绝的腔棘鱼吗?这一发现,如同在平静的科学界投入了一颗重磅炸弹,瞬间引起了全球的关注。

西印度洋矛尾鱼隶属于腔棘鱼目矛尾鱼科,是一种极为古老的鱼类。它的身体结构保留了许多远古鱼类的特征,对于研究生物进化具有不可估量的价值。科学家们通过对西印度洋矛尾鱼的研究,发现它的鱼鳍中存在着特殊的中轴骨,这使得它的鱼鳍在外形上类似于肢体,并且在胸鳍基部还附着有肌肉,这为研究鱼类向四足动物的演化提供了重要线索。此外,矛尾鱼的颅骨具有特殊的颅间关节,肠内具螺旋瓣,鳔很小且无呼吸功能,只起调节鱼体在水中比重的作用,这些独特的生理特征也让我们对远古鱼类的生活习性和生态环境有了更深入的了解。

西印度洋矛尾鱼的发现,不仅填补了生物进化史上的一段空白,还让我们对物种灭绝和生存有了新的认识。它让我们明白,生命远比我们想象的更加顽强和神奇,即使经历了漫长的岁月和巨大的环境变迁,依然有可能在某个角落延续着自己的种族。在西印度洋矛尾鱼被发现后,科学家们在南非、坦桑尼亚和科摩罗群岛的海岸线附近又陆续捕获到了一些个体,这表明西印度洋矛尾鱼在这些海域中仍然有一定的种群数量。然而,由于它们生活在深海环境中,对其种群数量和分布范围的研究仍然面临着诸多困难。

从 “灭绝” 到重现:豪勋爵岛竹节虫

在澳大利亚的豪勋爵岛,曾经生活着一种独特而神秘的昆虫 —— 豪勋爵岛竹节虫,它还有一个形象的别名 ——“树龙虾”。这种昆虫体型硕大,成年个体最长可达 15 厘米,重量约 25 克 ,拥有结实的足部和椭圆形的躯体,颜色通常为深金棕色,还带有明显的奶油条纹,沿着腹部优雅地延伸。与大多数竹节虫不同的是,豪勋爵岛竹节虫没有翅膀,却有着令人惊叹的奔跑速度。

曾经,豪勋爵岛竹节虫在豪勋爵岛的森林中数量众多,自由自在地穿梭于树木之间,以岛上特有的白千层灌木为食,是岛上生态系统中不可或缺的一部分。然而,1918 年,一场突如其来的灾难降临到了这个物种身上。一艘名为 “Makambo” 号的运输船不幸在豪勋爵岛搁浅,船上的黑鼠趁机逃到了岛上。这些黑鼠迅速在岛上繁殖,成为了豪勋爵岛竹节虫的致命天敌。黑鼠凭借着敏锐的嗅觉和灵活的身手,对毫无还手之力的竹节虫展开了疯狂的捕杀。在短短十几年的时间里,豪勋爵岛竹节虫的数量急剧减少,到了 1930 年,人们再也没有在岛上发现它们的踪迹,于是,豪勋爵岛竹节虫被正式宣告灭绝。

时光荏苒,70 多年后的 2001 年,一群昆虫学家和保育人士来到了豪勋爵岛东南方 23 公里处的波尔斯金字塔,这是一座世界上最高的独立海蚀柱,从海平面到海拔 562 米都是几乎没有植被的绝壁。他们原本是来调查这里的动植物群落,却意外地在一丛孤立的千层树丛下,发现了一个极为微小的豪勋爵岛竹节虫聚落,数量大约仅有 20 至 30 只。这个发现让整个科学界为之振奋,豪勋爵岛竹节虫竟然在这个几乎与世隔绝的地方顽强地生存了下来,这简直就是一个生命的奇迹!

为了拯救这个濒临灭绝的物种,科学家们迅速行动起来。2003 年,来自新南威尔士国家公园暨野生动物复育的人员在波尔斯金字塔采集了两对成虫,一对送往位于悉尼的私人饲育中心,另一对送至墨尔本动物园。在科学家们的悉心照料和不懈努力下,人工繁殖豪勋爵岛竹节虫取得了成功。经过多年的精心培育,圈养的豪勋爵岛竹节虫数量逐渐增加。截至 2012 年 4 月,墨尔本动物园已经成功繁殖了 9000 多只豪勋爵岛竹节虫,其中成虫就有 1000 只,还有 20000 个卵等待孵化 。2016 年初,墨尔本动物园已经孵化出了 13000 个蛋,并且还向英国的布里斯托尔动物园、美国的圣地亚哥动物园和加拿大的多伦多动物园运送了未孵化的卵,以建立独特的保险种群,确保这个物种在全球范围内都有安全的生存保障。

豪勋爵岛竹节虫的 “复活”,让我们深刻地认识到了保护物种栖息地的重要性。外来物种的入侵往往会对当地的生态系统造成毁灭性的打击,一个小小的黑鼠,就能让一个曾经繁荣的物种几乎灭绝。而我们人类,作为地球生态系统的守护者,有责任也有义务保护好每一个物种的生存环境,让这些珍贵的生命能够在地球上继续繁衍生息。同时,豪勋爵岛竹节虫的成功保育也为我们提供了宝贵的经验,在面对濒危物种时,通过科学的人工繁育和保护措施,我们有可能拯救这些珍贵的生命,让它们重新回归大自然的怀抱 。

消失与重现:巨水鸡的曲折 “鸟生”

在新西兰的鸟类家族中,巨水鸡曾是一种极为独特的存在。它体型壮硕,成年个体体长可达 63 厘米左右 ,体重约 3 公斤,拥有着强壮的腿和坚硬的鸟喙,看上去威风凛凛 。其全身羽毛色彩斑斓,头部和颈部呈现出迷人的蓝色,胸部则是深邃的深蓝色,背部和翅膀闪烁着绿色与蓝色交织的光泽,而那红色的巨喙和腿部,以及黄嘴根部鲜红的瘤,更是为它增添了几分独特的魅力。最引人注目的是,它拥有一对展开长度约一米的巨大翅膀,然而,经过长期的进化,这对翅膀已经退化,使得它虽然身为鸟类,却无法翱翔天际,只能在地面上奔跑、在水中游泳。

曾经,巨水鸡广泛分布于新西兰的北岛和南岛,在这片广袤的土地上,它们悠然自得地生活着。它们主要栖息在高山草甸之中,夏季以雪苔草的叶基和其他高山草类为食,冬季则会迁至亚高山灌木丛和山毛榉森林,寻找草籽、蕨类植物的根茎,偶尔也会捕食一些昆虫和小蜥蜴来补充蛋白质。然而,大约 1000 年前,毛利人的到来,打破了巨水鸡平静的生活。毛利人发现巨水鸡肉质鲜美,且易于捕捉,于是便将猎枪对准了它们,开始了大规模的捕杀。同时,毛利人带来的猪、老鼠和狗等哺乳动物,也对巨水鸡的生存环境造成了严重的破坏。这些外来物种不仅捕食巨水鸡的幼鸟和鸟蛋,还与巨水鸡争夺食物资源,使得巨水鸡的生存空间被不断压缩。

大约 800 年后,欧洲殖民者接踵而至。他们带来了更多的外来物种,如猫、狐狸、白鼬、负鼠等,这些动物更是成为了巨水鸡的致命天敌。白鼬等捕食者会直接捕杀巨水鸡,而兔子、鹿、牛和羊等食草动物则过度啃食草皮,摧毁了巨水鸡的食物供应。在人类的捕杀和外来物种的双重威胁下,巨水鸡的数量急剧减少。到了 19 世纪末,人们已经很难在新西兰的土地上看到巨水鸡的身影,1898 年,巨水鸡被正式宣布灭绝。

然而,命运似乎总是喜欢给人们带来意想不到的惊喜。1948 年 11 月 20 日,由杰弗里・奥贝尔率领的一支团队在新西兰寒冷、潮湿而偏僻的南岛峡湾山里,进行着艰苦的考察工作。他们穿梭在茂密的丛林和崎岖的山路之间,不放过任何一个可能有巨水鸡踪迹的角落。终于,在默奇森山附近,他们听到了一阵陌生而又熟悉的鸣叫声。顺着声音的方向望去,一只色彩斑斓的巨水鸡出现在了他们的视野中。这个发现让整个团队都沸腾了起来,被认为已经灭绝了 50 年的巨水鸡,竟然还顽强地生活在这个世界上!

重新发现巨水鸡后,科学家们对它们的生存状况进行了深入的研究。他们发现,由于栖息地的破坏和外来物种的威胁,巨水鸡的生存环境依然十分严峻。马鹿的过度啃食导致草皮退化,使得巨水鸡的食物变得越来越稀缺,而白鼬等捕食者的频繁袭击,也让巨水鸡的繁殖成功率极低。在 1980 - 2000 年间,野生巨水鸡的数量一直在 100 - 160 只之间低位波动,如果不采取有效的保护措施,它们很可能再次走向灭绝。

为了拯救这个濒危的物种,新西兰政府和相关保护组织采取了一系列积极的措施。从 20 世纪 60 年代开始,他们对默奇森山区的马鹿数量进行了严格的控制,减少了马鹿对草皮的破坏,为巨水鸡提供了更多的食物资源。同时,在 1984 - 1991 年间,他们在四个没有捕食动物的岛上建立了巨水鸡的小种群,为巨水鸡提供了安全的繁殖场所。此外,还建立了圈养繁殖机构,通过人工繁育的方式,增加巨水鸡的数量。工作人员们精心照料着圈养的巨水鸡,为它们提供适宜的生活环境和充足的食物,密切关注它们的健康状况和繁殖情况。经过多年的努力,巨水鸡的数量逐渐开始回升。到 2013 年,据估计已经有 260 只左右的南秧鸡(现存巨水鸡)处在官方的保护之下 。

巨水鸡的 “复活”,是大自然对人类的一次警示,也是一次希望的馈赠。它让我们深刻地认识到,人类的活动对物种的生存有着巨大的影响。我们曾经的贪婪和无知,几乎让这个美丽的物种从地球上消失。而如今,通过我们的努力,巨水鸡又重新回到了我们的视野中。这不仅是对一个物种的拯救,更是对我们自身的救赎。它让我们明白,只要我们愿意付出努力,采取科学有效的保护措施,就有可能让那些濒危的物种重获生机,让我们的地球重新充满生机与活力。

神秘百慕大的 “幽灵” 重现:百慕大海燕

在神秘的百慕大群岛,流传着许多关于海怪、幽灵和神秘失踪事件的传说,而百慕大海燕的故事,同样充满了传奇色彩。百慕大海燕,学名百慕大圆尾鹱,是百慕大地区特有的一种小型鹱类海鸟 。它体型小巧,体长约 40 厘米,翼展可达 90 厘米,拥有着一身独特的羽毛,褐色、灰色与白色相互交织,下体及腹部则是纯净的白色,再配上那粉色的腿和脚,宛如一位优雅的海上精灵。

百慕大海燕是一种夜行性海鸟,它们喜欢在黑暗的掩护下活动。凭借着敏锐的听觉和视觉,它们能够在漆黑的夜晚精准地穿梭于海面之上。它们的飞行姿态独特,常常紧贴着海面低空飞行,利用海浪涌起时带起的气流,巧妙地节省体力,同时也便于迅速俯冲向海面,捕食那些小鱼、乌贼和甲壳动物等无脊椎动物。在捕食时,它们如同离弦之箭一般,尖锐的鸟喙瞬间切入水中,精准地捕获猎物,动作干净利落,令人惊叹。

每年的 1 月至 6 月,是百慕大海燕的繁殖季节。在这个时候,雄鸟们会精心挑选合适的地点,用树枝、枯草等材料搭建起一个简陋却温馨的巢穴,以此来吸引雌鸟的注意。当雌鸟认可这个巢穴后,便会在里面产下一枚白色的卵。随后,雌雄双方会共同承担起孵化和养育雏鸟的责任。经过 80 - 100 天的漫长孵化期,雏鸟终于破壳而出。刚出生的雏鸟浑身覆盖着灰色的绒羽,十分可爱,但它们还没有自主生存的能力,需要依靠父母喂养数周,才能逐渐长大独立。

曾经,百慕大海燕在百慕大群岛上数量众多,是这片海域的常客。然而,16 世纪欧洲殖民者的到来,彻底改变了它们的命运。殖民者带来了猫、老鼠和狗等外来物种,这些动物在岛上没有天敌,迅速繁殖起来,成为了百慕大海燕的致命威胁。猫会捕食百慕大海燕及其鸟蛋和雏鸟,老鼠则会破坏它们的巢穴,而狗也会对这些安静生活的海鸟造成干扰。此外,殖民者发现百慕大海燕的肉可以食用,羽毛也十分漂亮,于是便对它们展开了大量的捕杀。在人类的贪婪和外来物种的双重打击下,百慕大海燕的数量急剧减少。尽管当时百慕大总督颁布了世界上最早的自然保护法 ——“against the spoyle and havocke of the Cohowes”,试图保护百慕大海燕,但这一切都无济于事。到了 1620 年左右,百慕大海燕近乎绝迹,人们认为它们已经从这个世界上彻底消失了 。

然而,命运总是充满了戏剧性。300 多年后的 1951 年,美国鸟类学家罗伯特・库什曼・墨菲、百慕大自然学家路易斯・莫布雷和大卫・温盖特在百慕大群岛的城堡湾进行考察时,意外地发现了 18 对正在筑巢的百慕大海燕。这个发现让整个科学界都为之振奋,被认为已经灭绝的百慕大海燕,竟然还顽强地生活在这个世界上!这一发现,就像一道光,照亮了人们对物种保护的希望。

为了保护这个珍贵的物种,保育人员们迅速行动起来。他们在南萨奇岛建立了保护基地,为百慕大海燕提供安全的栖息环境。工作人员们精心照料着这些海鸟,为它们提供充足的食物和适宜的生活条件。他们还在岛上建造了许多人工洞穴,作为百慕大海燕的巢穴,以避免它们与体型稍大的白尾热带鸟竞争。在保育人员的努力下,百慕大海燕的种群数量逐渐开始恢复。到了 2005 年,百慕大海燕的数量已经增加到了 250 只 。

百慕大海燕的 “复活”,是大自然对人类的一次宽容,也是对我们保护行动的肯定。它让我们明白,即使是面对看似无法挽回的局面,只要我们有决心、有行动,就有可能创造奇迹。在未来的日子里,我们需要更加努力地保护这些珍贵的生物,让它们在地球上继续繁衍生息,让我们的地球充满生机与活力。

结语:守护地球生物多样性

这些曾被认为灭绝却又重新出现的物种,是大自然给予我们的珍贵礼物,它们的存在让我们看到了生命的顽强与坚韧,也让我们对生物多样性有了更深层次的认识。生物多样性是地球生命的基础,它不仅维持着生态系统的平衡与稳定,还为人类提供了丰富的食物、药物、工业原料等资源,与我们的生活息息相关。

然而,我们必须清醒地认识到,这些 “复活” 的物种依然面临着诸多威胁,它们的生存环境依然脆弱。人类活动导致的栖息地破坏、气候变化、外来物种入侵等问题,仍然时刻威胁着它们的生存。如果我们不加以重视,不采取有效的保护措施,这些物种很可能再次从我们的眼前消失,甚至走向真正的灭绝。

保护生物多样性,不仅仅是为了这些珍稀物种的生存,更是为了我们人类自己。我们每个人都应当行动起来,从身边的小事做起,节约用水、绿色出行、拒绝购买野生动物制品等,以实际行动减少对自然环境的破坏。同时,我们也应该积极关注生物多样性保护事业,向身边的人宣传保护生物多样性的重要性,让更多的人加入到保护生物多样性的队伍中来。

让我们共同努力,守护好这些珍贵的生命,守护好地球的生物多样性,让我们的地球家园永远充满生机与活力。

查看全文>>

天浩广成 - 9 个点赞 👍

腔棘鱼

这玩意是标准意义上的活化石,身体是极端的四平八稳,现存的腔棘鱼从泥盆纪诞生伊始就没有出现过太大的改变。

腔棘鱼历史上也是一个比较繁盛的种群,然而在6500万年前的白垩纪末大灭绝后古生物学家就没有在地层中发现过它的化石了。所以当它1938年被再次发现时,古生物学家的激动心情就好似有人抓了一头活的霸王龙一样。拿出图对比一下发现跟自己画的复原图还一毛一样。

当然了,腔棘鱼在地质历史上也不是完全一成不变。作为一代苟王,它会在大灭绝发生后,别的物种都遭受严重打击的时候出来浪一波,然后再因为身体构造不如别的物种又被迅速打压下去。

这个有可能是把自己伪装成珊瑚礁,口部形态类似鹦鹉鱼,生活方式也类似现在的鹦鹉鱼。 罕见的高速掠食性腔棘鱼 这个可能是小型群游的腔棘鱼类,现在大多数腔棘鱼都是独居生活的。 甚至还有可能有掘穴挖洞生活的腔棘鱼,将自己演化成鳗鱼的形态。 三叠纪早期出现的一系列奇形怪状的腔棘鱼说明所谓活化石也不是停止演化了,它们的演化速度也不比别的物种慢。但是由于自己的技能点都点在苟活上了,所以也只能在二叠纪末大灭绝后短暂地在演化上浪一波。

查看全文>>

玛格丽特烧酒 - 1002 个点赞 👍

查看全文>>

worden - 591 个点赞 👍

老挝岩鼠的故事

生物学中的“拉撒路物种(Lazarus taxon)”,指的正是那些认定为灭绝又再次被发现的物种。

拉撒路(Lazarus)一词来源于《新约圣经》,拉撒路是耶稣的门徒和好友,他病死后埋葬在一个洞穴中,四天之后耶稣吩咐他从坟墓中出来,因而奇迹复活。

耶稣到步时,拉撒路在墓里已过了四天。与马大和玛利亚见面后,耶稣到了墓前叫人把墓前的大石头移开,之后便向坟墓大声呼叫说:“拉撒路出来!” ,于是死去了的拉撒路便从坟墓中走出来,手脚还是裹着布。 ——摘至《约翰福音》第11章

关于拉撒路物种,一个著名的事例是“老挝岩鼠的故事”。

1. 老挝岩鼠之谜

上世纪末,有一些英美学者到老挝石灰岩国家生物多样性保护区进行调研。1996年,美国学者罗伯特·蒂明斯(Robert J. Timmins)在他曲的传统市场闲逛,遇到两只作为食物出售的大鼠尸体。1998年英国学者马克·罗宾逊(Mark F. Robinson)也得到了这种大鼠的头颅和颌骨等碎片。由于这种大鼠比较奇特,于是他们都将其送到伦敦自然历史博物馆进行研究。

谜岩鼠画像 自然历史博物馆的保莉娜·詹金斯(Paulina D. Jenkins)教授从形态学的角度对其进行分类研究,认为这是一种全新的物种。美国的学者威廉·基尔帕特里克(C. William Kilpatrick)则使用了分子生物学的方法,确定它与已知的鼠类动物均大不相同。

但是他们也无法准确地为大鼠进行分类,于是他们建立了一个新的科——岩鼠科,并将该物种命名为谜岩鼠(表示其分类是难解之谜)[1],俗名叫老挝岩鼠。

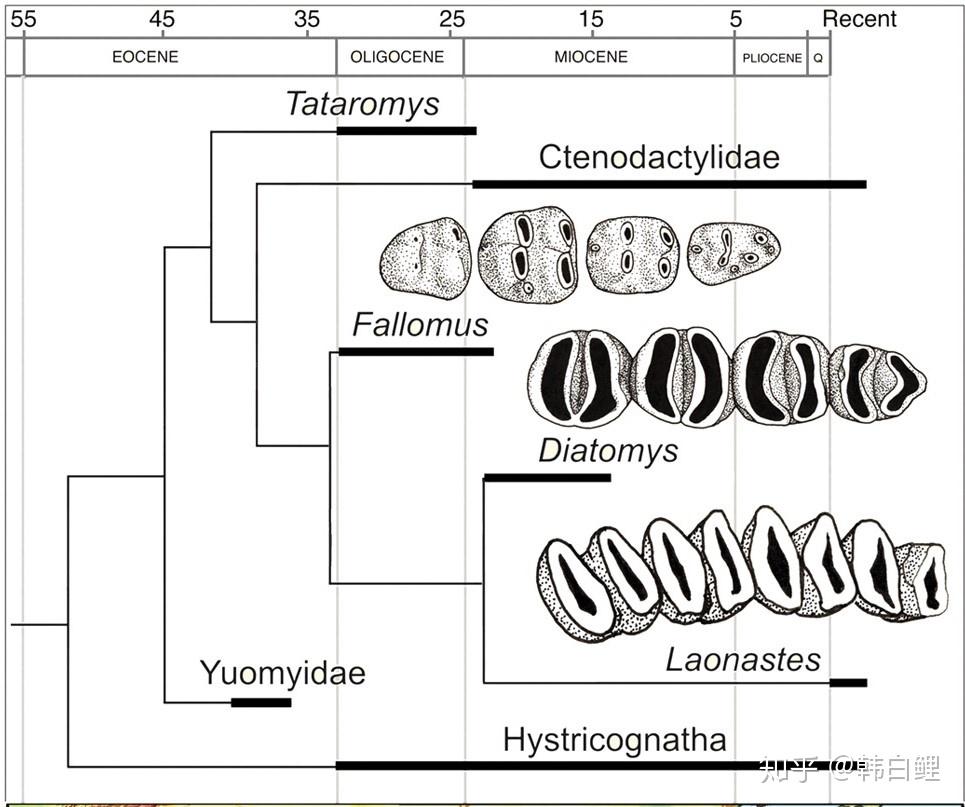

直到2006年, 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的李传夔、卡内基自然历史博物馆的玛丽·道森(Mary R. Dawson)等人在《科学》上联合发文指出,老挝岩鼠实际上属于曾被认为已经完全灭绝的硅藻鼠科![2]

这是怎么回事呢?

2. 硅藻鼠的来历

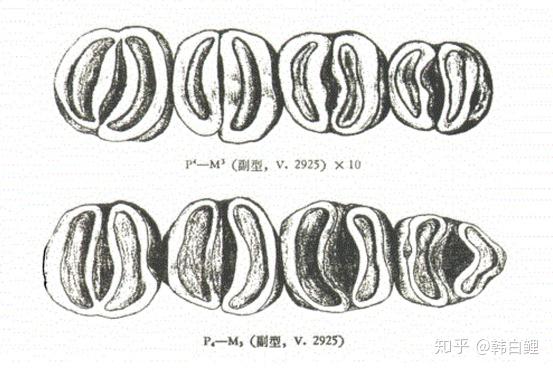

时间回到1974年,山东省临朐县解家河的硅藻土层中出土了两件标本,中科院古脊椎动物与古人类研究所的李传夔先生发现,这两个标本非常有特点:(1)它们的下颌骨是松鼠型的(角突向后延伸,与下颌骨水平部约在同一垂直面);(2)它们的颊齿冠面只有两条近似于平行的横脊(双脊型),这种类型的颊齿在亚洲还未见到过。[3]

硅藻鼠的双脊型齿冠 李传夔先生认为这是一种新的未知的啮齿类物种,由于标本出土于硅藻土层,于是将其命名为硅藻鼠。

然而出土的两件标本头骨都被压扁,其中一个重要的结构,即眶下孔的大小,无法确定。因此对于硅藻鼠的具体分类,李先生比较慎重,暂未定科。

在数十年后,1983年到1986年期间,陆续在中国、泰国和日本早中新世晚期的地层中发现硅藻鼠化石。随着研究的深入,1997年,法国古生物学家Mein和Ginsburg建立了硅藻鼠科。但是对于硅藻鼠的高阶分类仍有争议。

就已发现的硅藻鼠化石来看,硅藻鼠大概生活在晚中新世(距今约1100万年)的亚洲区域,是一种已经灭绝的啮齿类动物。

直到2005年,这一年发生了两件事情,对硅藻鼠的研究产生了重大影响。

第一件事,在山东发现了一件更加完整的硅藻鼠标本(V12692),它的颅骨、下颌骨和牙齿等部位保存较为完好。李传夔先生和国际古生物学家经过详细研究确定,硅藻鼠具有大的眶下孔!属于豪猪型的咬啮结构。

第二件事,就是上文提到的,保莉娜·詹金斯(Paulina D. Jenkins)教授等人,为老挝岩鼠建立了一个新的科——岩鼠科。

3. 老挝岩鼠和硅藻鼠

有了更完好的硅藻鼠标本后,李传夔等学者详细对比了老挝岩鼠和硅藻鼠的结构,发现它们竟然非常相似!

它们的头骨都具有大的眶下孔,属于豪猪型的咬啮结构;

它们的下颌角与下颌骨水平大约在同一垂直面,属于松鼠型的下颌骨;

硅藻鼠(Diatomys)和老挝岩鼠(Laonastes)具备相似的双脊型齿冠 另外它们牙齿的许多结构特征也很相似,例如颊齿冠面均为双脊型。

因此,就有了上文提到的研究进展,李传夔等学者在《科学》杂志撰文指出,老挝岩鼠就是硅藻鼠类的现生代表,应该归入硅藻鼠科。

长久以来,人们一直认为硅藻鼠类在1100万年前已经灭绝了,随着老挝岩鼠分类的确定,硅藻鼠类在1100万年后重现在世人眼前!

4.老挝岩鼠的日常

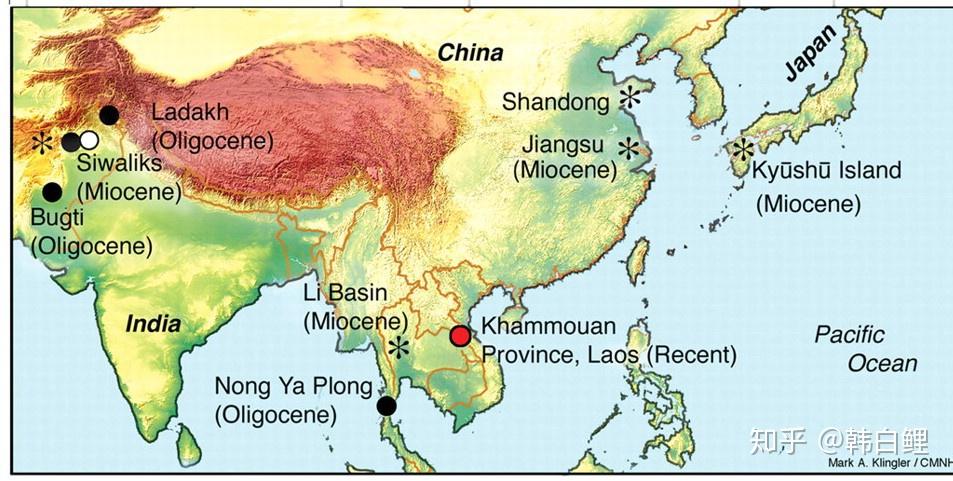

老挝岩鼠的主要生活区域是老挝的甘蒙省(图中红色圆圈) 老挝岩鼠主要生活在老挝甘蒙省(Khammouan)的石灰岩地区,当地的村民对它们其实很熟悉,称其为“ kha-nyou”(音:卡呐哟),偶尔还捕捉它们作为食物。

老挝岩鼠外形有点像老鼠,头大耳朵圆,胡须很长,尾巴弯曲且蓬松。长度一般在30厘米左右,重约400克。平常主要以树叶、草和种子等植物为食,偶尔也吃昆虫。

它们的性格较为温顺,走路步态有点像鸭子,双脚向外张开,在平地上活动时动作缓慢。但是在攀爬大岩石时,则比较敏捷。

所以,老挝岩鼠看起来普普通通,却有着不一样的身世来历。

参考

- ^Jenkins P D , Kilpatrick C W , Robinson M F , et al. Morphological and molecular investigations of a new family, genus and species of rodent (Mammalia: Rodentia: Hystricognatha) from Lao PDR[J]. Systematics and Biodiversity, 2005, 2(4):419-454.

- ^Dawson M , Marivaux L , Li C , et al. Laonastes and the "Lazarus effect'' in recent mammals[J]. SCIENCE, 2006, 311(5766):1456-1458.

- ^王伴月. 硅藻鼠研究史话[J]. 化石, 2014(3):22-27.

查看全文>>

韩白鲤 - 293 个点赞 👍

查看全文>>

dear july - 179 个点赞 👍

亚洲猎豹

左为非洲猎豹,右为亚洲猎豹

亚洲猎豹Kushki

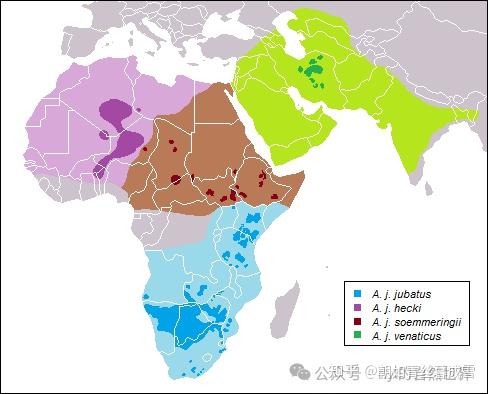

雪中漫步的亚洲猎豹 其实严格来说,亚洲猎豹一直都没有灭绝,之所以被认为1948年已灭绝,那是因为某度百科里没写清楚,1948年是印度地区的亚洲猎豹灭绝了。

另外央视灭绝动物广告也有误导性,虽说初心是好的

虽然亚洲猎豹没有灭绝,但却已经岌岌可危了。

历史上,猎豹分布范围包括了几乎整个非洲、阿拉伯半岛、中东、西亚、南亚、中亚等地区。

猎豹四个亚种的历史分布 如今猎豹的分布范围缩小了90%以上,种群数量也从20世纪初的10万只下降至7000只。

而其中的亚洲猎豹根据最新的统计,野生加上圈养的数据已不足30只。

猎豹现今分布 亚洲猎豹的历史分布

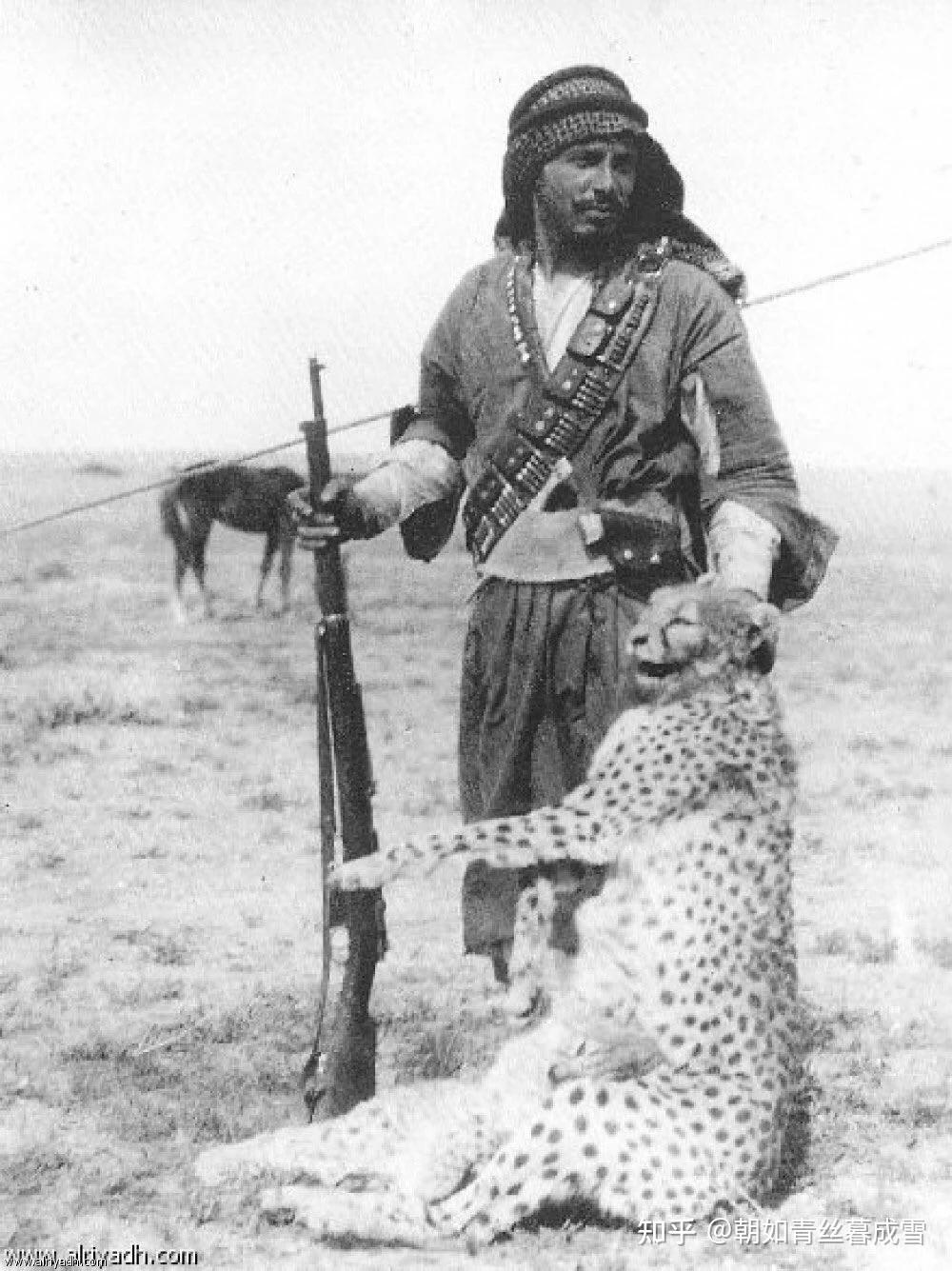

猎豹由于性情温顺,很早就被用来驯化狩猎

法老拉美西斯二世在一次胜利后班师回朝身边跟随着一只猎豹(约公元前1843-前1800年) 有报告指出,最迟至14世纪时,阿塞拜疆汗国还使用训练有素的猎豹狩猎。1472年,旅行者约瑟夫.巴巴罗(Josef Barbaro)报告曾在亚美尼亚宫廷曾见到一位王子所饲养的100只猎豹。

《格鲁吉亚编年史》(Kartlis Tskhovreba)指出,直至中世纪时,该国东部仍有猎豹存在。关于猎豹在高加索地区的证据,亚化石最早可以追溯到中更新世,但目前尚不清楚猎豹何时在当地灭绝。俄罗斯动物学家尼古拉·韦列夏金(NikolaiVereshchaqin)认为在阿塞拜疆的库拉-阿拉斯盆地,有少量猎豹一直幸存到约18世纪早期。

土耳其东部高原的猎豹种群早在19世纪即绝迹。在大巴勒斯坦地区,英国牧师亨利.特里斯特拉姆(Henry Baker Tristram)1863-1872年考察该地区圣经遗址时,曾指在基列山地(Hills of Gilead)、他泊山(Mt Tabor)和加利利山(Hills of Galilee)等一些偏远山区周围有少数几只猎豹残存,而其他人口稠密区域,猎豹至少已经消亡100余年。

在阿拉伯半岛,猎豹孤立地出现在北部和东南部。在阿曼,最后一只猎豹1977年在佐法尔省的吉卜贾特被部落猎人射杀。

也门最后的猎豹则是J.T.Ducker于1963年3月在南也门米坦河(Wadi Mitan)观察到的个体。

在伊拉克,1918年7月在南部沙漠Busaiyah捕获了一只猎豹幼崽,当时它被困在一处枯井中,母亲并不在周围。刚开始时,被捕获的Felix显得紧张不安,但很快便放松下来。发出一种强烈的呼噜声。

它依靠牛奶、熟肝、鲜肉和米饭的营养而茁壮成长。

上图为Felix 2月龄,下图为19月龄 而在更北部的新月沃地,1925年,Cokill报告称在伊拉克南部沙漠获得3只幼崽。

他援引罗伯特·安戈里的报告,猎豹存在于巴士拉以西的沙漠中,但并不常见。伊拉克境内最后确切的猎豹记录发生在1926年11月,的黎波里-海法石油管道K3站一名工作人员在附近的叙利亚沙漠捕获一只个体。此外,有照片显示,1947-1948年某个时间内,有一头猎豹在伊拉克-叙利亚石油管道线H1和H2泵站间的某地被一辆汽车撞死。

1925年,伊拉克西南部被贝都因人射杀的亚洲猎豹 J.Dickson(1949)证实在科威特西部沙漠亦有少量个体存在,十分罕见。

Halt(1959)指出,1950年以来,至少有4只猎豹在沙特阿拉伯北部地区被阿美石油公司雇员杀害,这其中一些有是在沙特阿拉伯、约旦和伊拉克边境地带以东几公里处获得。在沙特,关于猎豹上一次确认记录是在1973年,当时有两只猎豹在西北部哈伊勒(Ha'il)省境内被猎得,后在伊玛尔宫(Imarapalace)展出一段时日。此外,哈代(G.Hardy)曾提到1946年初在西奈山脉见过两只猎豹,但不幸并没有更多细节。

在南亚,猎豹历史上分布极为广泛,遍布中部及西部大部分地区,从西北部的旁遮普省、信德省和拉贾斯坦邦,至中部的德干高原,最远能够延伸至孟加拉边境。

《英属印度的动物群》一书曾提及在恰尔肯德邦的代奥克尔(Deoghar),从当地猎人手中获得过一件新鲜的猎豹毛皮,此地已处于德干高原东麓边缘,十分靠近今天的孟加拉国。猎豹在南印度的分布尚不清楚,已知该种在马拉巴海岸几乎没有分布,推测其分布大致与印度黑羚重合,这可以解释亚洲猎豹为何从不出现在恒河以北,也甚少出现在德于高原以南区域的缘故了。

『在印度,这种大猫常出没于草原上低矮、孤立的连片石山,便于靠近主要猎物瞪羚。除了羚羊,它们似乎还能够猎杀蓝牛,Jerdon曾观察到一对猎豹跟踪一只掉队的蓝牛。

毫无疑义,猎豹偶尔也会杀死鹿和其他动物,也有家畜被它们袭击的例子。有一次,我在克汉特希(Khandesh)营地养的一只山羊被猎豹带走了。但除特殊情况,它们很少骚扰家畜,也不会攻击人类。在捕猎时,猎豹通常会利用地表起伏、灌木丛或其他遮蔽物慢慢接近猎物,当距离100码至200码时停下,再猛然冲过去。猎豹在短距离内的速度“十分惊人”,远远超过其他任何物种,甚至以速度著称的灵缇犬和牧羊犬也不在话下,因为这两种狗没有一只能够在第一时间追上黑羚或者瞪羚。如果距离不超过200码,无论是黑羚还是瞪羚都会很迅速地被猎豹击倒。McMaster曾见到过一只很棒的猎豹,在400码远距离猎得一只印度黑羚(Antilope cervicapra), 我认为在短距离内,猎豹可能是所有哺乳动物中速度最快的一种。』

——《英属印度的动物群》自古以来,猎豹便出现在狩猎活动中。到了英属印度时期,更是被许多土邦主视为极其重要甚至必备的身份象征。据说16世纪莫卧儿王朝阿克巴大帝在位时,他的皇家猎场最多时共有1000只驯化的猎豹,这个数字明显是被夸大了,没有证据显示有足够面积的场所可以饲养如此多的猎豹,此外,按当时的运输条件显然也无法供应充足新鲜肉类。

『……如前所述,只有成年猎豹才会被捕获,印度猎人认为只有在野外,幼崽在母亲的教导下才会学会捕猎技巧,因此他们不会去冒险训练一只幼猎豹。关于猎豹极好驯化的观点在印度十分盛行,有人声称只需要6个月就可以让一只野性十足的猎豹完全变得驯服起来。

当这种动物被驯化后,可以像狗一样温驯优雅,喜欢被亲抚,甚至能像猫一样,对陌生人脾气很好。高兴时会咕噜咕噜地叫着,或用头摩擦他人。训豹师们会把它们安置在传统的印度绳床(Charpai)上,用一根链子拴住,而不是关进笼子里。当然,按照Jerdon的描述,年轻的猎豹不久后就会被重新放回野外,因为它们从不在人工条件下繁殖。据我所知,还没有印度王公做到过。因此,所有的猎豹实际上都来自于野外。

根据一些目击者所描述的情形,当使用猎豹协助狩猎时,首先用头罩蒙住,以便让它安静下来,接着用一根细绳系在腰间或颈部,用牛车载至瞪羚群附近。一般而言,羚羊群对它们日常能见到的普通乡村推车并不会产生太大警惕,所以,即使十分靠近羚羊群也并不困难。除非猎豹受伤或不小心滑倒,否则它们会根据至猎物间的距离判断,或者立刻朝着冲上去,或者利用地表的遮蔽物匍匐前进,直到一个合适的距离,然后迅速出击。如果有一只雄羚在羚羊群中,猎豹通常会抓住这只雄羚,因为雄羚一般会跑在羚羊群最后。

正如艾略特爵士(Sir W. EJliot)所指出的,当猎豹追上猎物时,首先用爪子击打瞪羚腿部,将它摔倒,再牢牢抓住,直到训豹师前来。后者此时将羚羊的喉咙割开,在下方放置一只木碗收集血液,喂食猎豹。当猎豹急切地舔舐时,利用这个机会可以给它再次带上头罩。据说,一只好的猎豹能在一个早上捕捉4只羚羊。』

——《英属印度的动物群》一只亚洲猎豹正试图攻击一只山羊,绘于约1625年,莫卧尔帝国时期 随着这种以娱乐目的而大规模消耗野外资源的行为,印度的原生猎豹数量迅速减少。至20世纪初时,野生猎豹已十分罕见。据《印度中部的野生动物》,到了20世纪20年代时,亚洲猎豹几乎完全从中部省份消失。正如该书作者Dunbar Brander所描述的情况;据他所知,在1927年此前的20年间,整个印度中部只有3起获得猎豹的狩猎记录。当时印度本土的猎豹如此衰微,以至于1918至1945年间,作为重要原产地的印度甚至需要大规模进口非洲猎豹,以满足土邦宫廷和当地贵族对狩猎娱乐的需求。有报告称,期间共有约1200-1500只猎豹从东非(特别是肯尼亚)来到印度。

土邦主拉马努吉·普拉塔普·辛格·迪奥与印度野外最后三只亚洲猎豹 1947年,科里亚(Koriva)土邦大君拉马努吉·普拉塔普·辛格·迪奥(Ramanui Pratap Singh Deo)在今天中央邦北部的苏尔古贾县(Surquia)狩猎时,在一个叫雷瓦(Rewa)的村庄周围猎得3只猎豹。大君很满意他的枪法,特地同猎物合影以留作纪念。这张照片不久后由大君私人秘书交给孟买自然学会,发表于学会第47卷会刊上。

当时所有人都没有意识到,这将会是亚洲猎豹在印度最后一次确切记录。猎豹也是近代以来,印度唯一一种由于非自然因素而灭绝的动物。

在阿富汗,猎豹曾出没于整个海拔1000米以下的山麓平原,但据信在20世纪50年代以后即已消亡。

1970年和1972年,曾在巴基斯坦毛皮市场发现两件新鲜的猎豹毛皮,腹部毛发长而柔软,从后颈到肩膀有着明显的长毛。推测它们可能来自阿富汗北部同前苏联接壤的山区。

油画《沙·阿拉姆二世宫廷的猎豹与仆人》 现藏于曼切斯特城市艺术馆 1931年,德国动物学家贺泽麦(Max Hilzheimer)发现中亚地区的猎豹同印度亚洲猎豹在形态上有一定区别,于是根据一件来自土库曼斯坦梅尔夫(Merv)的标本,将前者独立成一个新的亚种(A.J.raddei),称为土库曼猎豹或外里海猎豹。

猎豹在中亚主要栖息在沙漠或半荒漠平原和包含多种植被类型的山麓地带等生境。它们会主动避开大片流动沙丘、茂盛树木灌丛及人类有重大影响的地区,在一些多岩石山区也很少见。其分布从里海东岸起,经卡拉库姆沙漠和克孜勒库姆沙漠,至锡尔河中下游流域和泽拉夫尚(Zeravshan)河谷等。19世纪上半叶时,其分布可能会延伸至更远的东方,相信能够到达哈萨克斯坦境内的卡拉套山脉。

已知猎豹分布的北限处于曼格什拉克半岛-乌斯秋尔特高原-锡尔河低地一线。在此线之外,有一些来自更北方且未经证实的记录。

Heptner&Sludskil(1972)认为,至少其中一个来自伊尔吉兹(Yrgyz·N48°37',E61°16')的记录可能是自当地获得。

19世纪后半期至20世纪初,随着沙俄征服中亚,猎豹分布范围迅速缩小,并很快变得支离破碎。在很久以前,猎豹在锡尔河以东——即原始分布范围东部绝迹,至20世纪初时,该种在阿姆河以东区域范围也已消失得无影无踪。

猎豹在中亚的历史分布 而到了20世纪30年代,猎豹在中亚只限于3个主要地点,均为于历史分布范围的西端。分别是位于土库曼斯坦西南部的科彼特山脉(Kopet Daq)北麓、南部的巴德希兹草原(Ustyurt Plateau),以及里海东北部的乌斯秋尔特高原(UstyurtPlateau)及邻近的曼格什拉克半岛(Mangyshlak Peninsula)。

此外,20世纪早期,科彼特山脉以西还存在一个昌盛的猎豹种群,但30-40年代时,只有一些零星孤立的个体出现,50年代以后便完全消失了。

根据Lukarevskii援引1907年一份报告指出,当时里海虎、花豹及亚洲猎豹出现在Duzyldepe至Saratovskii间的广大区域。且并不罕见。这侧面反映自20世纪初以来,中亚地区的生物多样性已萎缩至何种程度。

巴德希玆高地南部风景 巴德希兹高地(Badkhyz uplands)主要由高度风化侵蚀的高原、峡谷、山峰和盐碱洼地组成,植被类型以禾本科植物为主、山脊上覆盖着大片阿月浑子树。该地区位于赫拉特(Herat)河和木尔加布(Murgab)河之间,毗邻伊朗及阿富汗。猎豹在该区主要分布在海拔500-700米间的亚热带草原,此外,还占据部分的丘陵,峡谷、沟壑等地势起伏不平区域,偶尔会至低海拔,人迹罕至的石滩、盐田等地捕猎。

20世纪20年代初时,猎豹在该地并不罕见,1920年至1957年间,共有25只猎豹被捕获或杀死,另有至少70只个体被目击到,但此后逐步消亡,已知最后报告出现在1957年。

乌斯秋尔特高地风景 乌斯秋尔特(Ustyurt)是一片位于哈萨克、土库曼和乌兹别克边界的沙漠高地,地形较为崎岖,西面与里海东岸的曼格什拉克(Mangyshlak)半岛、布扎奇(Buzachi)半岛及克拉斯诺夫斯克(Krasnovodsk)半岛等毗邻。该地区平均海拔150米,某些地方升高至300-350米,植被稀少,只有一些稀疏青蒿、转蓬和柽柳生长在阴凉的岩石悬崖间。

Gvozdev(1989)说,在过去20年间,哈萨克斯坦没有任何关于猎豹的记录。Sadykov(1988)也表示,自1969年以来乌兹别克斯坦没有任何关于猎豹存在的证据。但同时他也报告称,1976年10月,有一只猎豹在土库曼斯坦中部地区被偷猎者杀死。根据记录显示,到70年代后,猎豹只限于乌斯秋尔特高原南部一些人迹罕至的盐湖洼地,已知最后一次记录发生在1973年。但此后仍有少数关于发现猎豹足迹的传闻。Flint(1988)报告称1983年1月在里海沿岸见到头骨和毛皮。据说1983年7月,有人在土库曼斯坦西北偏远地区见到一只雌性猎豹带着两只幼崽出现,这是乌斯秋尔特地区最近一次疑似报告。

土库曼斯坦与伊朗边境的科彼特山脉风景 Lukarevskii于2001年调查此前土库曼斯坦猎豹出没地区,但除了几份80年代甚至90年代未经证实的报告外,没有发现任何猎豹存在的迹象。据报道,1984年11月,一只猎豹在科彼特山脉中麓的巴哈尔登(Bakharden)附近被杀,推测这只个体来自伊朗境内。

在过去20年间,已知的野生亚洲猎豹分布只限于伊朗东部地区。造成亚洲猎豹在这些地区消亡的主要原因,毫无疑义与人类活动有关,尽管它们最主要的栖息地位于一些人烟稀少的荒漠半荒漠地区,远离人类干扰。作为一种看上去适应能力极强的猫科动物,猎豹实际上十分脆弱。

不同于撒哈拉沙漠以南的非洲猎豹,生活在贫瘠荒漠地带的亚洲猎豹在猎物选择上,并没有很大的多余空间。已知猎豹偏好于体型范围23-56kg间的中型偶蹄类猎物,对于体型更小(约30kg)的亚洲猎豹而言,这种食性表现在对盘羊、鹅喉羚、野山羊和印度瞪羚等专一猎物取食上。

印度瞪羚,亚洲猎豹最主要的食物来源 一方面,当潜在猎物尚未被耗尽的情况下,猎豹很少袭击家畜,可以有效地降低人兽冲突概率,避免了一些报复性猎杀发生。

但在另一方面,相对单一的稳定猎物,在遭遇某些随机事件时,却面临着极大风险。

自20世纪30年代以来,随着机动化狩猎的出现,整个中东地区的偶蹄类数量迅速下降,自那以后,亚洲猎豹从历史上大部分地区内消失,即使是在仅有的分布地,情况也在恶化。此外,另一个消极因素在于,猎豹栖息的高原山区会经历周期性的严冬,大雪深深覆盖,结成一层坚固的冰壳。这在当地被称为Zuut,每当此类灾害发生后,猎豹数量随后都会显著下降,无论是直接造成的影响,还是瞪羚减少造成的间接后果。

1887年,印度拉贾斯坦邦一个叫Ulwar的地方,驯化的猎豹及狞猫待在屋外休憩。现收藏于大英博物馆 另一个主要原因在于活体贸易,在南亚及中东,用驯养猎豹来狩猎是一件时髦而优雅的运动,甚至成为土邦主阶级一种身份象征,但并不是随着殖民者到来而产生的新鲜事物。事实上,这种做法最早可以追溯到大约5000年前的苏美尔人。

这些猎豹全部来源于野外,圈养环境下无法繁殖,只能死了又捉形成了恶性循环。

两只猎豹幼崽,1897年,卡纳塔卡邦 - 达尔瓦德县(Dharwad) 亚洲猎豹的现时保护

目前现存的所有亚洲猎豹均生存于伊朗。

伊朗的猎豹密度可能从未达到或接近撒哈拉沙漠以南非洲的水平。尽管如此,鉴于高原地区幅员辽阔,相信第二次世界大战以前,伊朗的猎豹种群数量维持在400只左右,几乎遍及该国东半部所有的草原和沙漠地区,以及西侧部分同伊拉克接壤的平原区域,这些栖息地总面积约为1045,671平方公里,占伊朗陆地总面积的63.4%。

然而,随着战后吉普车大规模推广,标志着亚洲猎豹种群数量极速衰减的开端。这种衰落很大程度上是因为其主要猎物——瞪羚被大肆猎杀所致。

尽管在伊朗伊斯兰共和国政府的宣传中,巴列维国王仿佛是世间一切罪恶的化身,包括穷凶极恶的统治,奢靡铺张的浪费,以及过度西化的作风。

但对亚洲猎豹而言,巴列维国王统治期间可能是过去一百年间最好的时光。这一时期内,印度、中亚以及阿拉伯半岛的亚洲猎豹种群相继绝迹。

伊朗的猎豹原本也将遭遇其他地区同类的命运,幸而于1956和1959年,巴列维王朝皇家狩猎委员会宣布将猎豹及其主要猎物瞪羚列入法律保护,严格禁止猎杀,并且设立了一系列自然保护区。

此后,伊朗的猎豹种群逐步恢复,特别是在某些食草动物种群繁荣的栖息地,猎豹开始变得繁荣起来。

例如塞姆南省的科什耶拉赫(Khosh Yeilagh)野生动物保护区,由巴列维国王于1963年亲手指定,坐落在水草丰美的厄尔布尔士山脉东麓,拥有大量瞪羚和其他食草动物,曾被认为是整个亚洲质量最好的猎豹栖息地之一,猎豹密度一度达到极高水平。

2012年6月,在拉扎维呼罗珊省的多鲁尼(Dorouneh)保护区发现的雌性猎豹,为该省时隔二十年的首个记录 在1970年和1973年两次考察中,科考队员仅在几小时内就分别目击到了13只及9只猎豹。对于这样一种性情害羞的独居动物而言,几小时内见到十几只猎豹简直不可想象,说明当地一定拥有数量丰富的食草动物资源以及严格密切的保护措施,才能维持如此兴旺的猎豹种群。

巴列维王朝时期的伊朗深受西方文化熏陶,社会生活高度世俗化,大街上行走着烫发的摩登女郎,整个国家表面上充满着自由的气息。但在本质上,由于通货膨胀与腐败,伊朗社会失业率严重,贫富差距过大。巴列维政权已引发国内社会和宗教界的普遍不满。

1979年1月,古老广袤的波斯大地见证了一场盛大革命的爆发。在左翼共产党人、宪政自由派以及保守的宗教势力共同努力下,巴列维王朝轰然崩塌,国王被迫流亡海外。可新政权并不是人们所设想般的共和政体,而是更加保守的政教合一制度。对于伊朗新政府而言,巴列维王朝时期的诸多禁猎法令自然形同一张废纸,再加上之后持续数年的两伊战争,更无暇顾及保护区建设和濒危物种保护。

在此期间,伊朗野生动物显而易见地减少,大片保护区土地被牲畜所占据,猎豹钟爱的平坦开阔草原成了武装摩托车追逐猎物的猎场。

伊斯兰革命是亚洲猎豹命运的转折点,战争期间的动乱极大地影响了猎豹的生存,70年代粗略统计显示,科什耶拉赫至少拥有50-70只猎豹,这是当时已知最大的亚洲猎豹种群。

但风云突变,随着伊斯兰革命的爆发,大量牧民冲进保护区,誓言要将“国王的围栏”轧毁。科什耶拉赫保护区在随后的几年间经历了严重的破坏,曾经亚洲最重要的猎豹保护区被毁于一旦,本地猎豹最后被观察到是在1983年,此后长期销声匿迹。

直到2011年5月,才有一对外来的猎豹重返保护区,然而在次年,其中一只就被当地牧民报复性杀害了。

2016年,哈尔图兰生物圈保护区遭到报复性猎杀的雄猎豹,它只有四岁,头颈部遭到连续重击而死,手段令人发指 至80年代中期,亚洲猎豹在许多过去已知的栖息地都已不见踪影,外界一度以为它们已经被完全消灭,直到伊朗社会趋于稳定,并开展了一系列有限的调查之后,动物学家才发现,猎豹并未灭绝,但数量已大幅减少。1979到1985年间,伊朗的野生动物保育几乎处于完全停滞状态,直到90年代初才开展了一些有限调查。可以确信的是,随着瞪羚数量的急剧减少,猎豹的处境也不容乐观。

由于人类的步步紧逼,最后的猎豹被驱赶到一些条件较为恶劣但相对安全的沙漠和山麓地带,卡维尔盐漠成为最后的猎豹避难所。

亚兹德省,三只单身雄性猎豹组成的联盟,分别为 “Ardalan”、“Arsalan”和“Ardavan” 八十年代初,伊朗和印度曾达成过一项交换亚洲猎豹和亚洲狮的协议,为此,伊朗政府于1984年11月从哈尔图兰(Khar Turan)生物圈保护区内捕获一只约7个月大小的雌性幼崽,运至德黑兰,准备作为交换送往印度。但未能如人所愿,这只猎豹到达德黑兰不久即死去。不久后,伊朗同印度交换猎豹的协议也告吹。

伊朗新政府对亚洲猎豹的态度可谓充满矛盾,巴列维时代的猎豹受到特别优待,这成为反对它们的最好理由。而猎豹更是常常与奢靡联系在一起,这也成为简朴的教士阶级抨击的对象。这一观点并非空穴来风,伊斯兰革命期间,曾有大批群众冲击巴列维国王的御苑,杀死了包括老虎在内的所有猛兽。

革命群众兴高采烈,自认为行正义之举,殊不知他们头脑发热的代价可能是世界上最后一群里海虎。与此同时,德黑兰动物园饲养的亚洲猎豹也在这一期间内莫名消失。

雌性里海虎(新疆虎)“Sorava”。1955年1月29日由巴列维国王赠予德国哈根贝克动物园,它出生于德黑兰御苑,也是欧洲境内最后一头里海虎,而它的亲戚大多在伊斯兰革命期间被杀 随着政教合一制度的逐渐稳固,伊朗的革命热情逐渐消逝,迫在眉睫的危机就是如何应对内忧外患的形势,远有美国、苏联、以色列等一众“大小撒旦”,近又面临着同南部逊尼派各国的持续交恶。

换句话说,伊朗新政府发现自己在世界舞台几乎孤立无援。面对日益严峻的国际环境,伊朗选择拥抱波斯传统,强调伟大的波斯民族与灿烂的波斯文化,以波斯内核对抗阿拉伯。

猎豹身上蕴含着波斯丰富的文化价值和历史传承,自然受到了伊朗政府的重视,更别提卡维尔盐漠的猎豹是全亚洲境内唯一的遗存。

出土于伊朗东南部克尔曼省的石制砝码,距今约3500年,形象的雕刻了两只猎豹围绕一个男人跳舞的画面 为了提高民族凝聚力,伊朗政府将猎豹描述为古代英雄的伙伴,是勇敢、忠诚与协作的象征。

2014年的巴西世界杯中,伊朗国家队就身披猎豹战衣冲锋陷阵,表达出对这种精神的赞扬。

然而,相较于德黑兰中央沉溺于国家历史的宏大叙事,普通牧人对猎豹的态度则要更加务实,他们眼中的猎豹是嗜血的野兽、暗夜里的歹徒、以及无情的羊羔猎手。总而言之,牧人对猎豹的态度可谓深恶痛绝。

伊朗足球队猎豹水印队服 1994年8月31日,亚兹德省巴夫格(Bafq)保护区,一只雌性猎豹和三只幼崽因饥渴而潜入村庄寻找水源,被当地居民发现。幸而护林员及时赶到,救回其中一只雌性幼崽,但另外两只雄性幼崽却未能存活。这只劫后余生的雌性幼崽被命名为玛丽塔(Marita),被送往德黑兰的帕尔迪森公园(Pardisan Park),直至2003年12月23日死亡。

雪地上的玛丽塔 1997年,曾在印度参与老虎保育项目多年的伊朗教授霍木兹·阿赛迪(HormozAsadi)重返德黑兰,并在伊斯兰阿扎德大学获得职位,这成为伊朗与外界就亚洲猎豹保育的第一次接触。

在此之前,国际学界对伊朗猎豹的命运忧心忡忡,印度动物学家Divyabhanusinh就曾通过伊朗驻新德里大使馆询问过亚洲猎豹的现状。但当时冷战尚紧,“无关紧要”的问题自然不可能收获答案。

2008年1月,一位牧民骑摩托车穿越保护区公路时,无意中看到远处有一只雌性猎豹带着两只幼崽行进。也许是出于好玩,他加足火力,骑着摩托车在猎豹身后紧紧驱赶,迫使它们不得不持续奔跑。直到其中一只幼崽(约6-7个月大)随后因精疲力竭而倒下,于是牧民决定将它带回自己家中,作为给孩子们的宠物。幸运的是,这件事很快被当地著名环保主义者雷扎·库什基(Reza Koshki)得知,他及时劝阻牧民出售幼崽的念头,并说服牧民上交它,随后上报伊朗环境部。在库什基先生介入之前,幼崽已被锁在牧民家中14天,幸而在这个过程中并没未受到伤害。这只雄性幼崽于1月15日被运到位于德黑兰的帕尔迪森公园,并被命名为库什基(Kushki),以纪念雷扎·库什基先生。

相似的事件再度发生在哈尔图兰。2011年4月,一名牧民在保护区内放羊时,偶然注意他的阿富汗牧羊犬似乎发现什么,于是走进一看,原来是一只同母亲走散的猎豹幼崽。牧羊人原本打算偷偷留下,但第二天晚上,另一位牧羊人前来拜访,偶然注意到羊群中似乎有着一个不同寻常的物体,于是将它带走,交给巡逻站工作人员。这只雌性幼崽经过简单检查后,随即被送往德黑兰的帕尔迪森公园接受进一步治疗,并被取名为德尔巴(Delbar)。

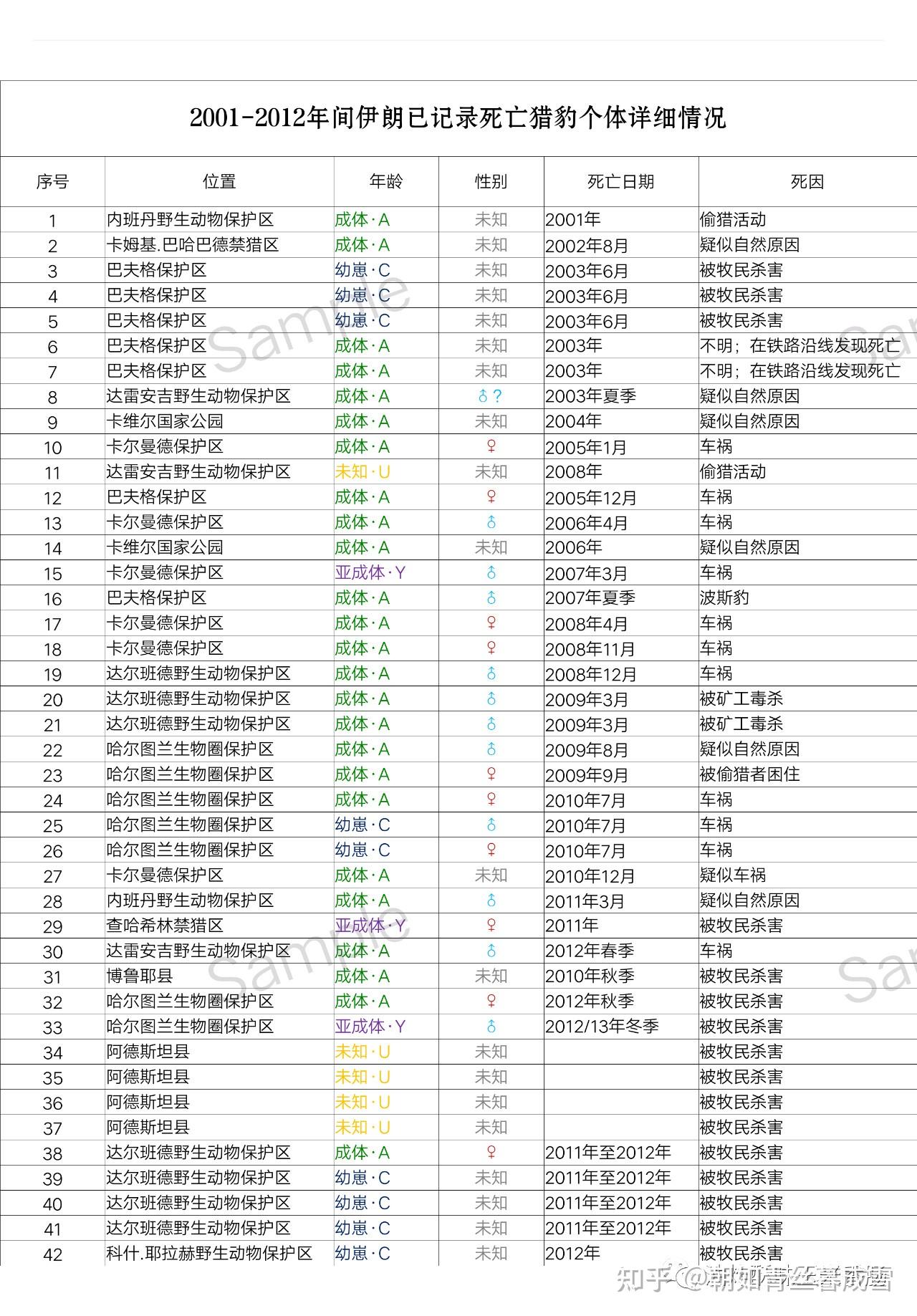

2001年至2012年期间,一共发现42只死亡猎豹个体,牧民(及其狗)和偷猎者等人为因素是造成猎豹死亡的最大原因,总计21例(50.0%)。其次是车辆撞击,导致了12只个体死亡(28.6%)。另有7例(17.5%)疑似为自然原因所致,其中有1例确定为其他食肉动物(波斯豹)所杀害。

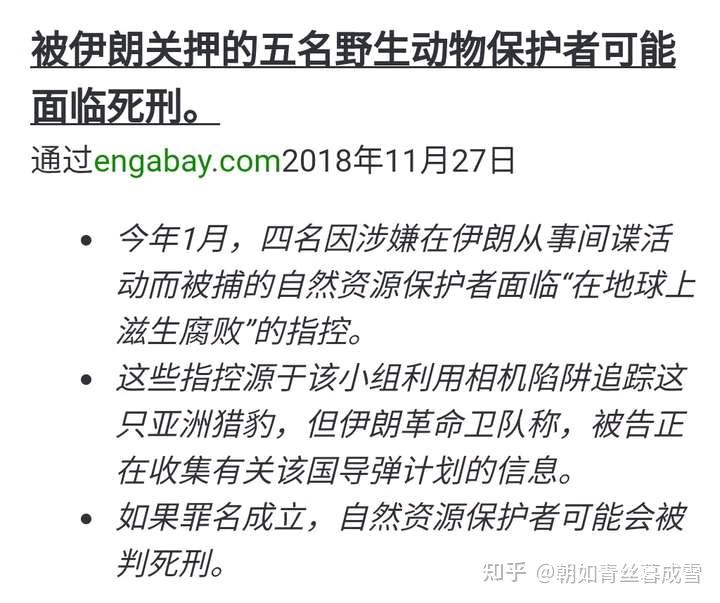

2018年伊朗政府以“间谍罪”的罪名逮捕了五名亚洲猎豹保护工作人员,不久后卡沃斯教授在监狱中离奇死亡。

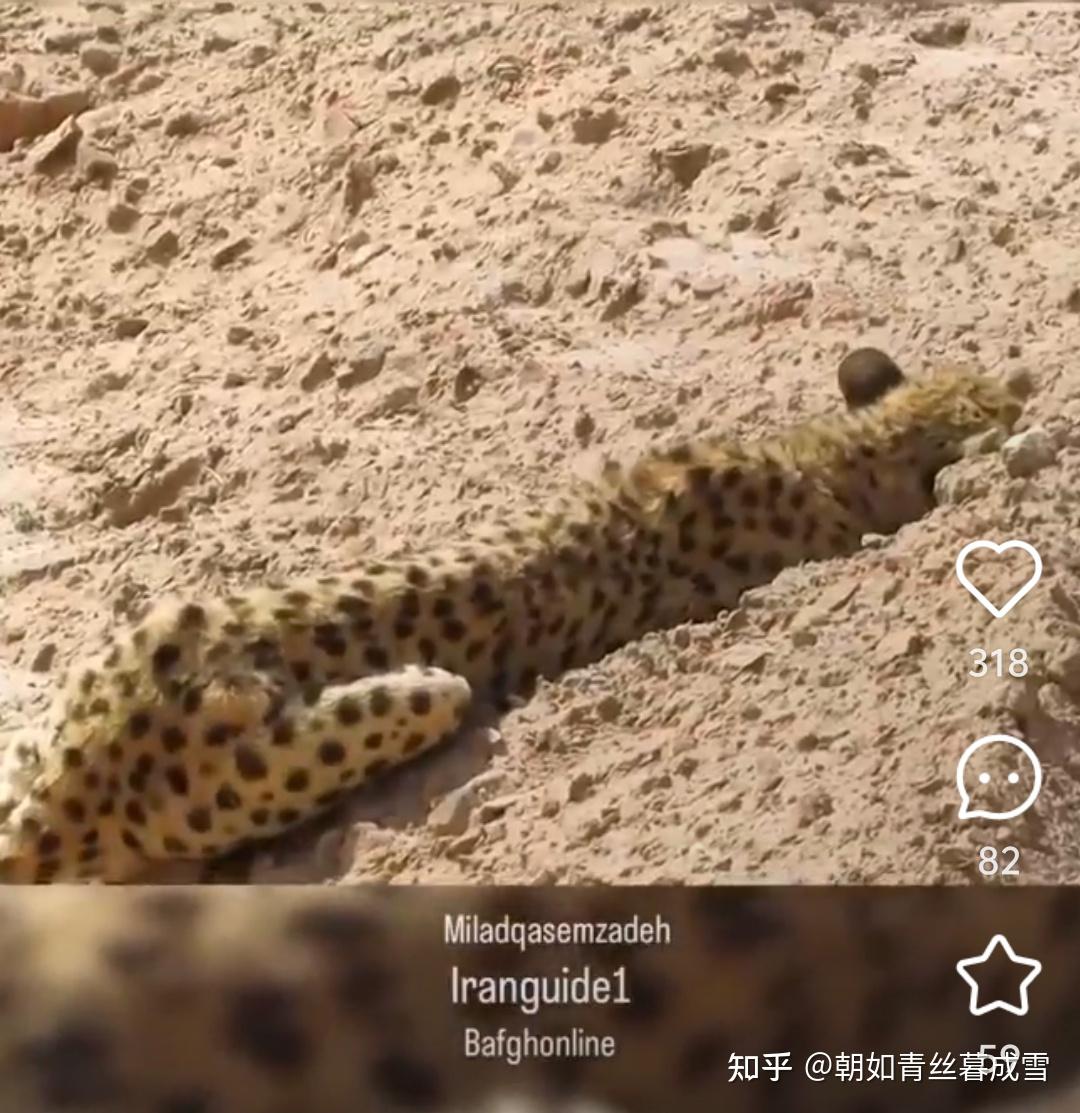

2024年伊朗南部地区最后一只野生亚洲猎豹因年龄及疾病倒在了Ariz Bafagh地区的晨曦中,后续赶到的工作人员目睹了奄奄一息的它离世的整个过程,它离世后伊朗南部再也没有记录到别的猎豹。

伊朗南部最后的亚洲猎豹Homino 享年13岁的Homino在野生猎豹中已经算的上长寿了,最后它安详的离世是个体的幸运但却是整个种族的不幸。

Homino死后,剩下的亚洲猎豹全都生活在伊朗中部的哈尔图兰保护区,保护区的公路上有大量的猎豹指示牌,只是现在指示牌比猎豹还多了,一场传染病就可能导致所有猎豹死亡。

2024年根据最新的数据,亚洲猎豹算上圈养个体总数不足30只,其中野外成年个体只有7只,幼崽只有10只。

且繁殖个体极度集中,Khorshid(波斯语意为太阳)与Harb贡献了现存幼崽的80%,种群存续高度依赖单一母系,幼崽近交系数突破0.3(临界危险值)幼崽先天缺陷率18%,幼崽死亡率58%,死因多与基因缺陷有关。

过去十年,伊朗亚洲猎豹种群数量在 5 - 10 只间波动,增长不显著,显示保护成效不佳。种群脆弱,几只关键成年猎豹的损失就可能致伊朗猎豹种群的彻底灭绝。目前全部可育成年个体集中于图兰保护区,米安达什特保护区未建稳定种群,7 只成年亚洲猎豹命运维系于14,000平方公里的荒漠绿洲。

由于伊朗被制裁,亚洲猎豹保护区的工作人员缺乏摄像机等追踪猎豹必要的设备,也没有专门的猎豹兽医。

猎豹在圈养环境下极难繁殖,人工圈养种群的保护繁育计划由政府负责,如果动用私人关系联系外国动物保护组织寻求帮助会被抓起来判通敌,伊朗官方也拉不下脸来去寻求西方国家的技术援助。

2022年5月1日,雌性亚洲猎豹“Iran”在人工环境下生下了3只小猎豹,有两只出生后不久便相继死亡,图中为唯一幸存小猎豹“Pirouz”(波斯语意为胜利),此次幼崽的出生标志着亚洲猎豹首次在圈养环境下实现繁殖 2023年2月28日,代表着种族希望的pirouz因肾衰竭去世,死时只有10个月大 伊朗的亚洲猎豹现在的处境是政府不支持、人民没有保护意识、牧民蓄意杀害、保护机构也没钱。

亚洲猎豹的灭绝已经走进了倒计时。

印度猎豹的重引入计划

印度自从上世纪七十年代就开始计划恢复印度国内的猎豹种群,印度环境部还曾向伊朗方面致函,希望该国能协助印度引入亚洲猎豹。谈判好不容易有了眉目,却不想伊朗伊斯兰革命爆发、原当权者被罢黜,猎豹计划就此搁浅。

上世纪八十年代等伊朗政局稳定后,印度与伊朗达成了亚洲猎豹与亚洲狮的交换协议(如前文所述),但又遇意外再次搁浅。

2009年8月,印度时任环境部长重启与伊朗方面的谈判,但彼时伊朗境内的亚洲猎豹数量也已不多,最终谈判在2010年彻底破裂。

考虑到伊朗国内亚洲猎豹岌岌可危的处境,印度最终于2022年莫迪72岁生日之际从纳米比亚及南非引进了21只非洲猎豹并在库诺国家公园(Kuno national park)野化后放归。

印度总理莫迪放归非洲猎豹 截止2024年,已有6只成年猎豹及3只幼年猎豹死亡,在印度出生的3只小猎豹死于中暑。

一只成年猎豹死于本来就有的疾病,一只死于不明原因(疑似溺水),两只死于求偶期的混战,另外两只死于颈背部皮肤大片感染溃烂导致的败血症。

非洲猎豹的老家在南半球,印度在北半球,季节是反着的,所以猎豹在印度的夏天长出了厚厚的毛发,库诺国家公园特别多雨,潮湿的厚毛和寄生虫导致了感染爆发。

印度方面的专家认为这种程度的减员是正常的。但总部位于纳米比亚的猎豹保护基金(Cheetah Conservation Fund)专家非常不满,认为印度方的公园管理人员太不专业,而且没有跟他们在第一时间分享信息,从而耽误了救治。两方僵持不下,真相可能我们都无从得知了。

一只从纳米比亚重新引进的猎豹杀死并吃掉了一只白斑鹿 2023年牛津大学Gopalaswamv及其合著者在Nature Ecology& Evolution的文章中直言“将非洲猎豹引入印度是不明智的保护举措”。

尽管如此,印度政府还打算花费重金再次引进非洲猎豹,由于印度气候湿热,在印度的夏季处于“冬季”的猎豹会在树干、地面摩擦脖子,造成伤口,蚊虫会在伤口产卵繁殖最终导致伤口感染及败血症最终导致猎豹死亡,所以印度下一次计划从南非引进冬季没有厚毛的猎豹。

2025年2月5日,印度又野放了两只成年猎豹及三只幼崽

目前印度野外的猎豹种群共7只,三只成年猎豹来自南非、一只成年猎豹来自纳米比亚、三只印度出生的一岁幼崽,圈养种群19只,总共26只。

除此之外,去年12月印度政府还雄心勃勃的宣布要在藏南印控区的一个保护区内,重新引进早已在当地灭绝的印度犀。

印度犀 中国野生犀牛有望经过印度的重新引进通过自然扩散回归中国。

查看全文>>

朝如青丝暮成雪 - 152 个点赞 👍

查看全文>>

掠影 - 78 个点赞 👍

查看全文>>

华子 - 4 个点赞 👍

查看全文>>

Vic Woodhouse