过去的国统区、沦陷区、苏区这三区的老百姓生活怎样?

- 221 个点赞 👍

都挺惨。

因为要打仗就要钱,要钱就要税,就要人。

解放区也很穷,你找找贺龙1947年《在晋绥军区建军会议上的讲话》,吓死你。

搞土特产都是鸡毛蒜皮的小事。

当时刘少奇的批评已经严肃到,人民不要,我们解散。

国统区物价也是飞涨,贫富差距巨大,被抓了丁猪狗不如。

城市相对好点,但是有一些城市有轰炸。

沦陷区你看《四世同堂》就知道了,

相对好一点的地方,是沦陷区上海南京这些城市。

上海是个面子问题,日本人也要粉饰太平。

周佛海被审判的时候,说汉奸政府执政下,老百姓日子过得比刮民党统治好,满堂掌声,当众打脸。

有本书叫《我的上海沦陷生活》,是当时一个店员写的日记,日子还能正常过。

总体而言,城市比农村好一点,大城市比小城市好一点。

抗战期间,你如果在打仗的时候躲到上海租界别被炸死。那么你活过抗战概率还是很大的。

查看全文>>

maomaobear - 25 个点赞 👍

简单写写吧,苏区的部分情况(抗战时期)

陕甘宁

公粮

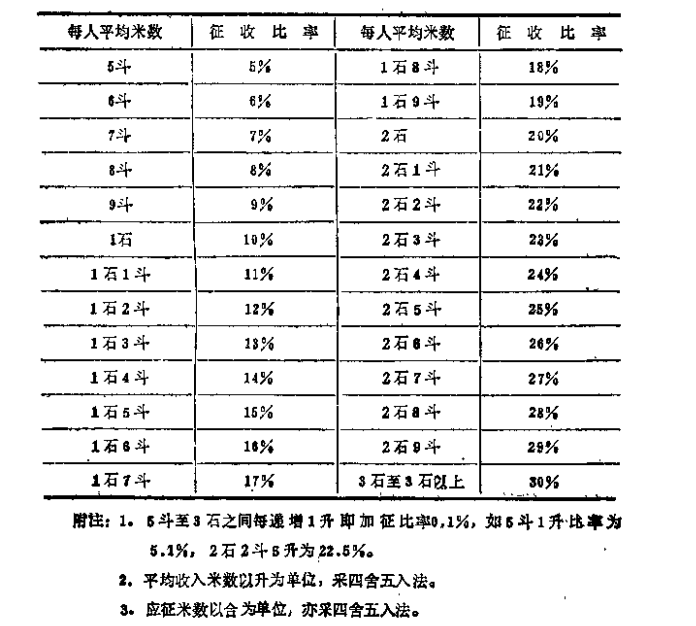

这三年当中,尤以1941年的负担最重。这一年,农民负担的项目多,征收数字大,公粮征收数占农业实产量的比例达13.72%;加上羊子税等,负担占农副业总收入的15.31%,军政人员占边区人口的比例达6.56%。每人乎均负担后的剩余,按农业实产量减去公粮计算为280斤,按农副业总收入减去各项负担计算为296斤,不到1石细粮。

以上说的只是边区政府统一规定的各项负担,是纳入边区财粮收支预算之内的。除此以外。还有教育附加粮、优抗代料粮等附项负担,数目很大(有些区乡代耕粮与公粮数额相等)。加果把正项负担、附项负担统加在一起,据清润、华池、曲子三县调查,达到总收入的18.2%到40%(清润县18.2%,华池县40.4%,曲子县32.8%),已经超过了农民负担能力的饱和点( 15—20%)。

1940年到1942年边区人民的负担,从地域上看是不平衡的。1940年的9万石公粮,关中只征6000石,三边只征1200石救灾粮,绥德分区只征15000石,陇东之环县,直属县之靖边,都未征粮(因灾荒)。上述地区人口几乎占全边区人口总数一半以上,而公粮负担不及总数的1/4。最重的是直属九县和陇东五县,人口不超过60万人,负担占总数的3/4以上3。1941年度的公粮,直属各县比分区要重得多。直属县中又以延安市(负担占收获量的35%)、延安县(占35.6%)、安塞(占33.1%)、固临(占36%)为最重。延安县这一年的实际负担比例(负担占收获量的比例),以区为单位计算,最高的青化区为43.7%,一般的川口区为32.2%,最低的金盆区为21.4%3.1942年的公粮负担,仍然集中在已分配过土地的若区。据统计,17个已经分配过土地的县,人口占总数的51.3%,农副业总收入占56.3%。公粮负担占62.1%,负捏占收入的比例为11.19%;未土改的13个县,人口占48.7%,农副业总收入占43.7%,公粮负挺占37.9%,负担比例为8.72%。

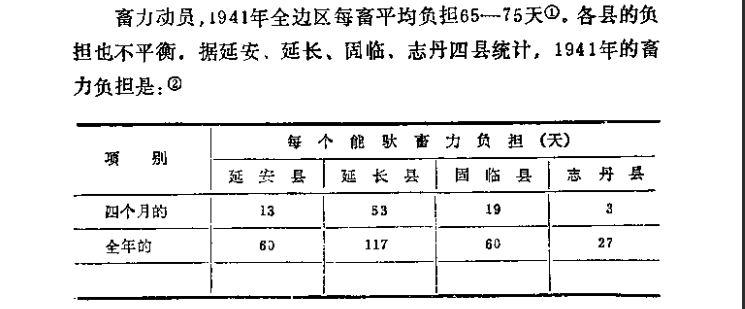

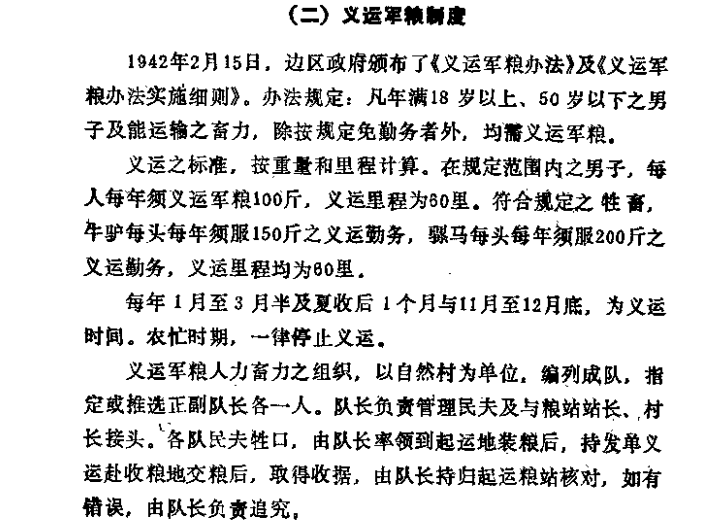

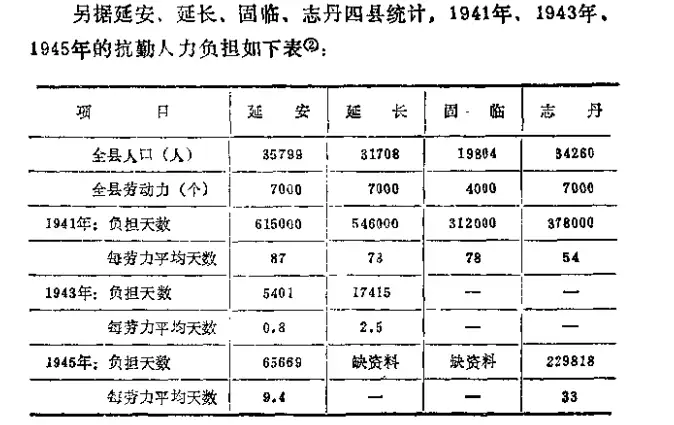

战勤

边区抗战勒务的人力动员有三种:第一种是公粮的运输。交公粮时自己送,不算负担,只是转运时才算负担。第二种是公盐运输。即动员农民为公家运盐,每驮150斤,实际交公盐105斤,余下的45斤当运输费。1941年以后,大部分地区改交公盐代金,由政府组织运输合作社运盐。第三种是临时动员,包括担架、运伤兵、修路.帮助军队建设等等,名目较多。

抗战初期。抗勤的动员没有具体的章程。1941年边区政府制定了《战时动员壮丁牲口条例》、条例规定,凡年18岁至45岁之男子为壮丁,都有服战勤的义务。全年总服役时间为:一户只有壮丁一名者,全年不得超过20天:一户有壮丁二名者,金年每名不得起过30天;一户有壮丁三名以上者,全年每名不得超过40天。

按照《陕甘宁边区战时动员壮丁牲口条例》(1941年〉规定,动员征用牲口,不问住户牲口之有无或多第,而以现时财富为标准。分富户、中户、贫户,每户出牲口一头,其全年总服役时间是:富户全年不得超过80日,中户全年不得超过50日,贫户全年不得超过20日.被征用之户如无牲口者,由该户自行雇用之。

义务代耕

实行代耕、包耕、包工方式的。主要是劳力负担.据安定南区部分乡调查, 1938年有抗属土地1455垧( 一垧等于三亩),由425个农民代耕,平均每个农民须耕种三垧半,每垧地平均需要投人工9个,4工4个。按此计算,每个农民全年至少须有一个月的义务劳动时闻去做优抗工作,而且还要自带耕牛及耕具。1941年边区政府调查,全边区全年的优待代耕、担水砍柴的劳动日,每个劳动力平均负担15一20天。1942年延川、清润两县近4万垧的抗、工属的土地上,有17258个代耕队员在劳动,每个队员平均耕种义务地23垧。

实行代粮制的,主要是粮食负担.据调查,志丹县1943年全县计优待粮219石,优待柴542140斤。按全县7000个劳动力计算,每个劳力平均负担优待粮3.1斗(约合93斤),负担优待柴74.8斤.另据安塞,子长.固临、子州、霞县、清润定边,新正、华池,曲子等11县调查统汁,1945 年共出优抗粮19444.48石,占当年粮食产量的4%,每人平均负担9市斤.

晋冀鲁豫

晋绥边区

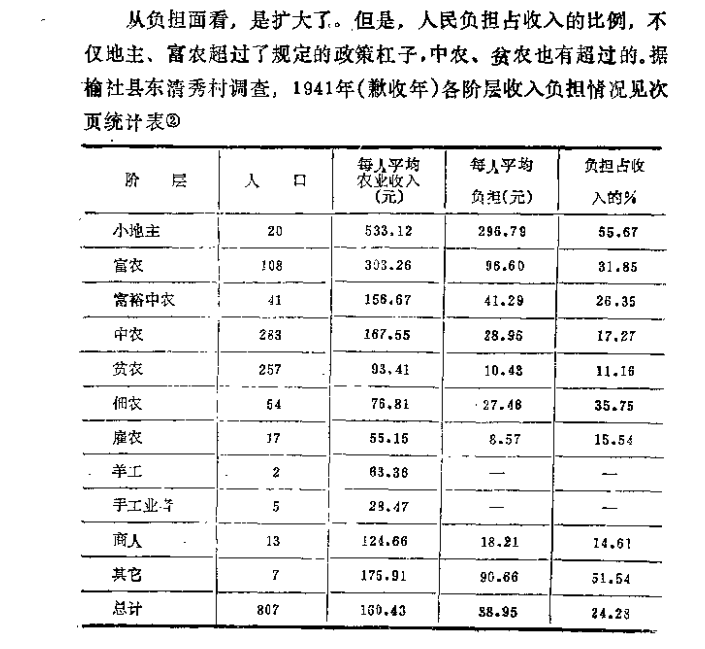

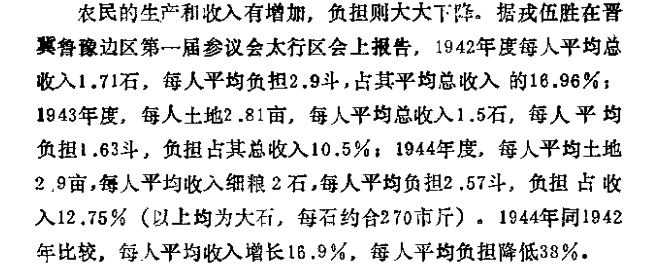

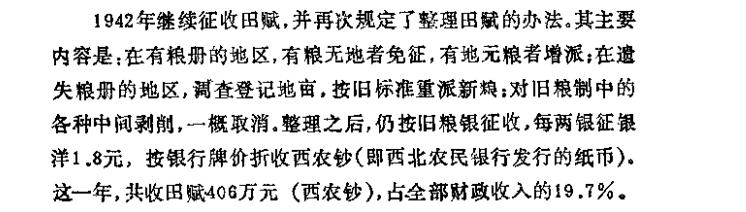

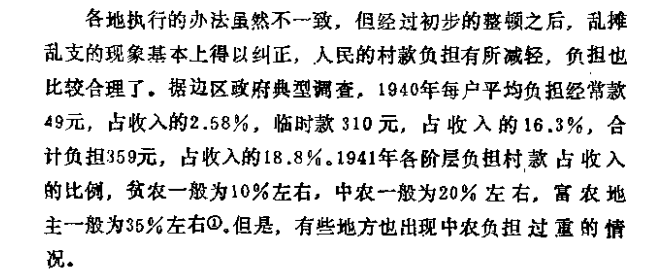

1940年,边区人民的负担是比较重的。据典型调查,单是公粮负担一项,第一次献粮占收入的比例为,17.52%.第二次征粮占收入的比例为22 .24%.如果加上田赋、营业税和付款摊派等(献金除外),人民总负担占经济收入的比例可能接近30%。

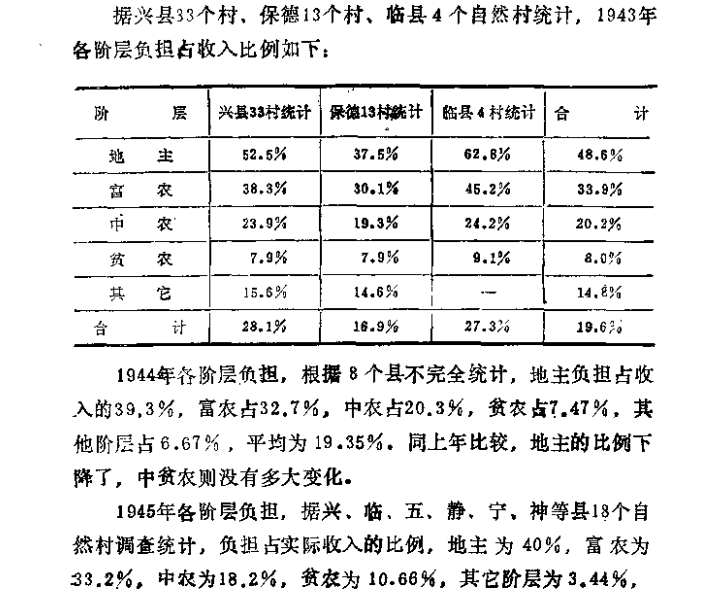

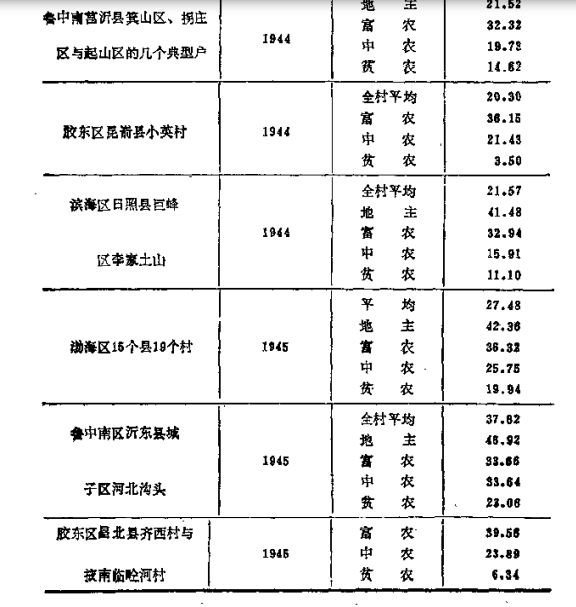

各阶层的负担比例均有降低。据几个县的典型调查,1942年负担(包括公粮和村款负担)占总收入的比例,地主为26. 9%,富农为24.9% ,中农为18.8% ,贫农为10.9% ,平均为17.4%.虽然如此,但群众的负担仍然是相当重的。因为当时一般的农民全年平均收入只有300多斤小米,本来只能勉强维持生产和生活的最低需要,交了60多斤公粮以后,剩下只有200米斤小米,最低需要也就难以维持了。

山东

发布于 2023-03-09 16:57・IP 属地吉林查看全文>>

曹丕 - 5 个点赞 👍

一、陕甘宁边区人民生活水平

(一)革命干部生活水平

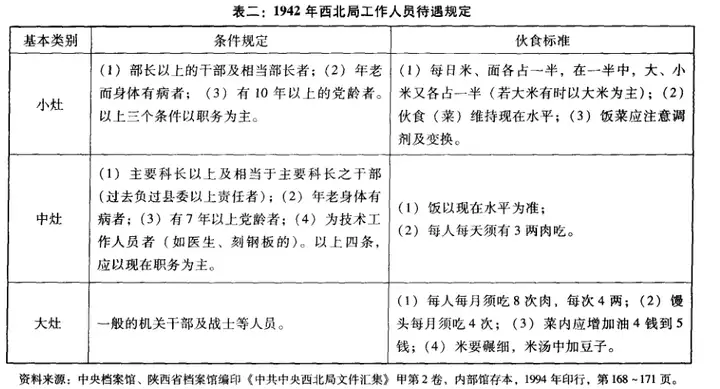

1936 年12月,开始建立严格的供给制度,红军前敌总指挥制定《统一各项费用标准的训令》,分为伙食费、鞋袜费、烤火费、津贴费等五类,制定了不同的供给标准,当时军队团级干部和边区厅级干部的伙食为一菜一汤,师级和中央党政机关部级干部为两菜一汤,政治局委员则为四菜一汤。普通干部是“高粱米饭 (或小米粥)、大锅菜、粗布服”。1941年9月,时任中共中央秘书长、兼任中央办公厅主任的任弼时,制定了“分灶制”(大、中、小灶)部待遇制度,正式建立干部供给制,在当时来说,总体生活质量还是很不错的。以此为参考标准,各根据地依据本地实际情况相继制定了大、中、小灶干部待遇制度,如当时中央西北局工作人员待遇规定如下:

(二)边区农村人民生活水平

1935年中央红军到陕北后,积极扩展根据地,首先开展了减租减息,让地主免除或减少了农民的租息;二是组织民众大量开荒,边区耕地面积猛烈的扩大,1936年到1944年边区耕地面积更加了670余万亩;三是兴修水利,水利是农业的命脉,但边区农民很少修建利用,以致农业生产长期处于很低的水平,边区政府大力提倡兴修水利,修渠挖窖,共修建水漫地和水浇地10余万亩;四是组织与调剂劳动力,在农村广泛实行劳动互助合作,提高了劳动效率;五是发放农贷,边区约三分之一的农民缺乏耕牛和农具,边区政府筹款发放了耕牛和农具贷款,促进了农业的发展;六是改进农业技术,提倡精耕细作,边区的耕作方法较为粗放, 产量不高,边区政府号召群众精耕细作,多施肥,多锄草,加强田间管理,推广优良品种;七是废除了国民党统治时期的苛捐杂税,废除的税收种类达40多种。通过实行以上政策,边区农民的负担极大的减轻。

陕甘宁边区1937-1942年人口无确切统计数,估计在130万左右,按照130万人口初步估算,陕甘宁边区的普通农民1937年的人均粮食(细粮)在0.8石(240斤)左右,1941年边区生活最困难的时候,普通农民的人均粮食在0.6-0.7石(190斤)左右,1944年边区的人口为144.9万人,普通农民人均粮食在0.9石(270斤)左右,1945年由于受灾,边区的人口为159.5万人,普通农民人均粮食在0.7-0.8石(220斤)左右。其他根据地政策执行和陕甘宁边区类似,根据地人民整体的生活质量较之前都有了较大的提升。

二、国统区人民生活水平

1、国统区农村生活水平

抗战初期,国民政府提出了“战时土地政策”,决定要实行民生主义,贯彻“二五减租”原则。但在国统区大多数地区这一政策大多只是停留在口头上或表面上,并没有认真贯彻实施。抗战进入相峙阶段后,改行“田赋征实”政策,而田赋征实,税负年年增加,1941年征实量为3000万石,1942年猛升到6000余万石,1943年又升为6500余万石。这一政策加重了农民负担,田赋占到农民收入的50%以上,对农村经济造成了一定的负面影响。这一时期也开始实施“专卖制度”和“统购统销”政策,使得国统区农村经济受到沉重打击,“国民政府用低价收购农副产品,对国统区农村经济的过分压榨,造成后方地主、官僚、商人大肆兼并土地,使农业生产普遍下降,农业生产日益萎缩、农民日益贫困破产。正常年份,普通民众以玉米、红薯、高粱、麸糠等粗粮为主食,极少吃大米和白面,蔬菜以胡萝卜、红薯叶、野菜为主,谷子主要用于交租和田赋,只有地主才吃大米和白面,遇到灾年,则以高粱、麸糠等为主食,或者吃野菜、树叶及树皮,若发生大规模灾荒,则会出现大范围饿死人情况,比如1944年河南在水旱蝗汤四害的影响下饿死300万人,流离失所300万人,濒于死亡边缘等待救济的有1500万人。

2、国统区城市生活水平

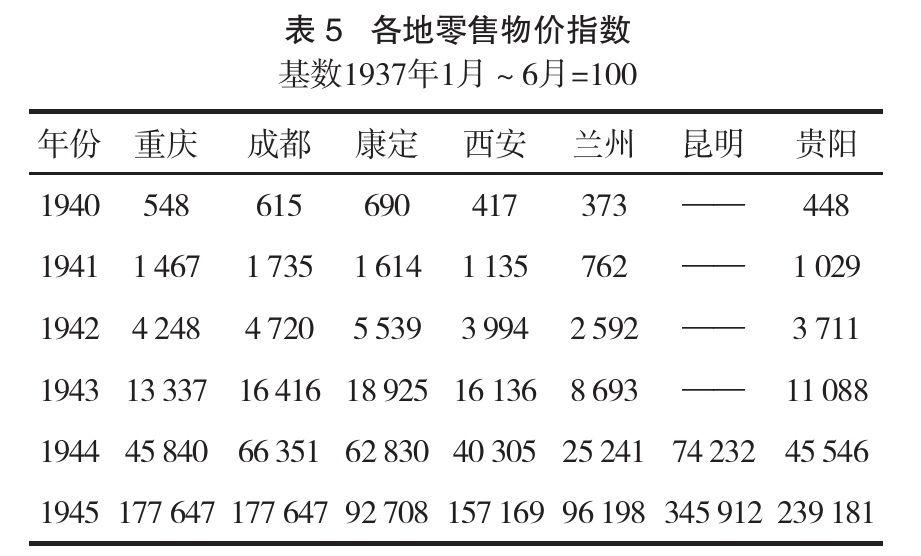

国统区从1937年6月到1938年12月,物价变动相对平稳,零售物价指数上涨不多;但到抗战中期的1938年12月到1941年12月间,物价增长飞速;及至抗战后期的1941年12月到1944年6月间,物价更是出现了狂涨,城市市民真实工资赶不上生活费的上涨速度,日常生活着实困难。

据《中华民国史档案资料汇编》相关记录,1940—1945年间,国统区各城市物价指数上涨如上图,1937—1945年间,物价指数上涨最慢的康定涨了961倍,上涨最快的昆明差不多上涨了3459倍,平常普通老百姓的生活质量可想而知。

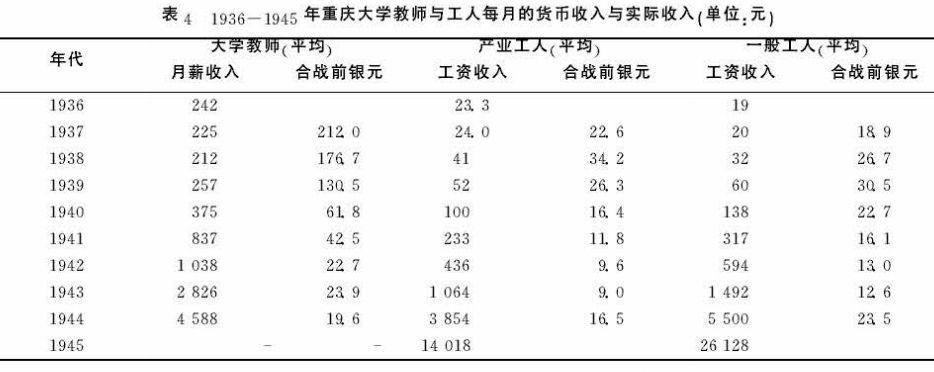

根据《中国通货膨胀史》记载,当时重庆大学老师和工人工资如下:

另据《顾颉刚日记》记载“本月一日(1940年),予与彬如到崇义桥买物,其时米八十六元一石,越六日耳,已涨至一百十五元一石,油每斤一元四角,亦涨至一元六角矣。民不聊生,奈何!”基本生活物资快速涨价的同时,职工薪水却没有相应的提升,自然意味着购买力的大幅缩水。西南联大给教育部的呈函中称,“同仁薪津每月不及600元,其购买力只等于战前之十七八元,平均五口之家何以自存。" 大学老师已经是当时的高薪职业了,其他普通市民的生活更为困苦。

三、沦陷区人民生活状况

(一)沦陷区农村生活

日军对农村首先是掠夺农产品,对沦陷区农产品的掠夺主要有两种方式:“征发”和“收购"。所谓的“征发"实际上就是日军所到之处的一种“就地取粮”的政策。以“征发”为名进行赤裸裸的直接野蛮抢掠;“收购”政策则主要由日本制定,汉奸政权实施,日军对稻米、小麦、大豆、棉花等重要的农副产品由最初的全面统制政策后来发展为强制购销,日军称为“粮食出荷”,沦陷区农民几乎一半的粮食都被迫“出荷”了,剩下的除了用于种子、饲料和租税后,用于口限的就很少了,农民因“出荷”而被杀、饿死甚至自杀事件屡有发生。“而且日本为了弥补修筑工事、公路、机物、要塞等军用设施,以及日本本土和东北山、农粉等劳动力的不足。大肆征发劳动力,有时甚至是诱骗和直接捕捉。《中国经济通史》记载“据统计,1937年﹣1942年,华北地区被日本捕捉和诱骗出关的壮丁就达529万人"。日本在沦陷区农村还设立各种名目的苛捐杂税多如牛毛,大肆进行搜刮勒索。《中国经济通史》记载“晋察冀游击区有地亩捐、人口捐、门户捐、银粮、借款等名目不下70多种。抗战八年中,农村人民被勒索去的粮款折合粮食达223亿石"。

日本向沦陷区农村所进行的野蛮掠夺政策,使得沦陷区农民无法进行正常的农业生产,农村经济遭到严重破坏,耕地面积大大缩小,土地大量荒芜,农民生活恶化。农民日益陷人贫困破产、饥寒交迫的境地。沦陷区农村经济呈现出一片衰败的景象,抗战后随着灾荒成为常态,沦陷区老百姓的饮食从杂粮掺糠菜,变成了糠菜掺杂粮,“吃糠咽菜”成为生活的代名词,杂粮麸糠是佳肴,能下咽的都成了“粮食”。老百姓把玉米芯压碎,再筛筛,掺上树叶,家庭好点的掺点糠或掺点粮食吃,家庭条件差的直接吃榆叶、槐叶、樁叶、草籽、棉籽、野菜,灰灰菜,树头菜,到最后,野菜抢光,树皮剥光,树叶采光,冀南地区农村在蝗灾期间还吃蝗虫。

(二)沦陷区城市生活

日军占领一地后,会将原国民党的政府机关、银行和其他商铺等一概视为敌性资产进行收管,掠夺企业洋行,同时对普通民用住宅和资产也以强制手段予以占有。日军会扶植伪政府实行物资统制政策,以实现对物资的垄断,尤其是对粮、油、煤、食盐等日常必需品的垄断和按户配给。

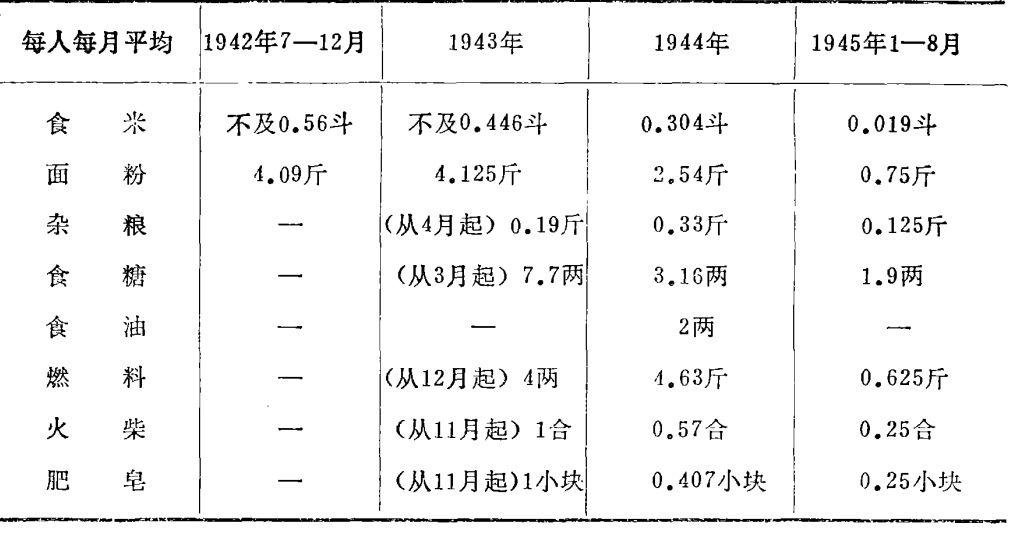

根据朱斯煌《民国经济史》记载,上海沦陷后配给数量如下:

根据记载,配给品限购时间很短,过期作废,许多人因此有证而买不到商品。例如配给布,一年之内只供应一二次,每次才三、五尺,限定三日或五日为期,且不定时。许多穷苦老百姓手中没有钱,一时等不到款,只好眼巴巴看着配给证作度。而且物价上涨飞速,1942年7月上海米价每石不到800元,后面连续上涨到2100元,而且带动其他物价上涨,到1945年8月抗战胜利前夕,米价每石竟涨到150万元的高峰。

根据《魏特琳日记》记载,在1938年11月8日的南京,魏特琳看到,“从西门来的穷人外出割草作为冬天的燃料,而最穷的人在拾菽。他们告诉我,现在草是每担1美元,他们买不起。有些市民被迫去砍树,以得到一点微薄的报酬”。魏特琳在日记里多次记载写道:“我们路过一些尚未完工的房子的旁边,看到有人正在拆房卖砖,一幢价值万元的房子,卖砖所得也不过数百元。在我们校园的南边,有一幢很漂亮的房子,其价值不下万元,已经被拆毁,砖头也被拖走了,不应该责备那些拆毁别人房子的老百姓,因为他们也要生存”。

《抗战日报》也曾报道过太原市饿殍遍地的惨状,“太原及其附近村庄已成满目荒凉的吃人世界,......,当地粮食已被抢光,群众仅以草皮树根度日,饿毙道旁者甚众。据伪政府统计,1942年平均夏季每天死16人,冬季死12人,但实数当不止此。”

但是,日子过得最苦的是属于农村受灾的普通农民,基本上没啥吃的,除了卖妻鬻子就剩等死了,还有就是国统区与沦陷区、根据地与沦陷区交接或反复争夺的地区,常年是无休无尽的战争,人民不仅要挨饿受冻,还要时刻担心生命安全。

编辑于 2022-11-08 14:25・IP 属地新疆查看全文>>

山祁连