人民日报的一则文章引发大家不同的观点:上班的意义不是工资,而是有规律的生活和稳定的社交圈,你怎么看?

- 365 个点赞 👍

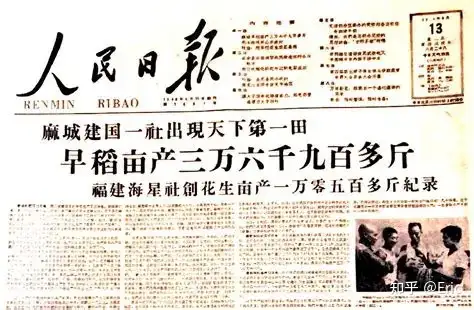

找了一下,居然是真的——

对此本人举双手表示同意并同时提议,停发人民日报编辑的工资,毕竟发工资这种没有意义的事就别做了,吃饭直接发饭票就行了。

查看全文>>

王平 - 295 个点赞 👍

只能说社会的主要矛盾已经演变成,老百姓日益增长的智商和官方日益落后的宣传套路之间的矛盾。

这也怪不了别人,自己从来不把公信力当回事,别人只能慢慢拿你当笑话看了。

查看全文>>

经纬度 - 272 个点赞 👍

查看全文>>

曹老板 - 263 个点赞 👍

他们已经丧失了与底层人民共情的能力。

他们上班是坐在符合人体工学的座椅,吹着空调,一张报纸、一杯茶水过半天的生活。

因为太无聊了,所以才会希望“同事们天天见面,哪怕扯扯闲篇、吐槽两句,也算有个人说话”。

他们吃着2块钱一顿但是丰盛的不像话的单位食堂。

他们上班确实是为了生活规律。

他们已经脱离底层太久,彻底丧失了与底层人民共情的能力。

他们认为“上班就是为了规律的生活”如此正确的一件事,怎么会在评论区有那么大的质疑声。

他们理解不了。

他们已经忘记了那些没有话语权且不善于表达自己的大多数人是什么想法、什么生活状态。

他们不记得奶茶店的小店员,往那一站就是12个小时,手里还得不停的忙碌着。

他们不记得外卖员,风里来雨里去,别人吃饭他送餐。

他们不记得工地上的钢筋工,边冲水边干活,还没有高wen补tie。

他们平时都是独立电梯、专属车位、单位自己的食堂,确保与汗味、油烟味、风尘仆仆味保持安全的社交距离。

他们并非清高、冷酷,只是成功的给自己镀上一层精致的认知茧房。

他们在云端运筹帷幄,却忘记了人间烟火呛人的真实。

他们的共情都是经过精心编排的艺术表演,在他们自己的世界中感动自己。

却无法共情陷入现实生活中泥泞,跋涉的劳苦大众。

他们认为陷于底层困境都源于你不够努力或思维局限。

他们认为既然送外卖太辛苦,为什么不去跑滴滴呢?

他们可能都不知道,很多人送外卖的电动车都是分期买的。

查看全文>>

秋心弦月 - 119 个点赞 👍

最先知道亩产三万斤秘密的《人民日报》工作人员月工资只有100多元,购买力为800斤大米,一年下来才9600斤大米,只有农民种粮收入的三分之一。

他们没有放弃宣传工作,坚守岗位,继续及时报道真实的新闻,他们上班的意义绝对不是物质上养家糊口的工资,而是精神追求的满足,为能够告诉人们这种好消息而自豪。

如果为了上班的意义仅仅为追求物质上的满足,他们早就去种亩产三万斤的稻田了。

1958年前工资条曝光 国家主席每月工资728元

晒晒1956年的“工资大全” 这本已经泛黄的《国家机关及事业企业工作人员工资等级标准表》共64页,由辽宁省工资改革办公室翻印,印刷日期是1956年7月24日。

詹洪阁介绍,由于中国在1955年3月1日发行了第二套人民币,因此这本工资等级标准表上所标注的工资与现在是等值的。值得一提的是,书中所罗列的工资标准非常详细,不仅标注出国家主席、副主席、总理、部长等高级领导干部的工资标准,甚至诸如记者、文艺工作者、小学教师、商场售货员以及勤杂工的工资标准也都一目了然。

记者看到,当时国家机关工作人员统一实行工资制,从国家主席到勤杂工划分了30级工资。其中,国家主席的工资是一级,每月的工资是728元。

资深记者收入堪比县长

记者通过查看发现,在当年,媒体记者被分成了中央一级、省市一级和省辖市、专区一级。其中,中央一级报社只适用于人民日报、光明日报、大公报、工人日报、中国青年报和中国少年报,省市一级媒体的记者工资被划分为12级,普通记者的最低收入是53元,资深记者最高收入为200.5元,这一收入水平相当于县长。

与如今动辄几十万元的出场费相比,在那个年代,文艺工作者的收入十分亲民。文艺工作者的工资被划分为16级,最高级别的文艺工作者月收入是342元。

而在教育界中,大学教师的收入要高于中学和小学教师,其中,一名大学教授的最高月薪是354元,这一工资水平与高校校长、省辖市市长的工资相差无几。

58年前一百元能干啥?

记者注意到,因考虑到各地区物价的不同,国家制定了不同的工资标准,以林业工人为例,在辽宁、吉林、黑龙江等物价高的地区,最高的工资标准是每月70.4元,但在物价相对低的四川地区,林业工人的收入就降到了41.8元。

那么问题来了,在58年前,一百元能干啥?记者了解到,在上世纪50年代,100元相当于800斤大米、135斤猪肉、130斤花生油、400斤盐。

补充一下现在终于知道教员为什么批评他是二流报纸了,因为教员都知道工作需要发工资。

继续追问

由知乎直答提供查看全文>>

Eric - 65 个点赞 👍

查看全文>>

流浪的蛤蟆 - 2 个点赞 👍

查看全文>>

俊峰 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

NaKo lulu - 0 个点赞 👍

太不好理解了?

因为,媒体是人民日报。

那文章是谁写的?如果是别人写的,在该报发表,只是一个态度问题。

但如果是一篇社评或者社论,那就有意思了。

1、不是工资?真的么?东大都已经那么“凡尔赛”了,居然不为工资而上班?

2、有规律的生活,和稳定的社交圈……怎么那么像是该报自己的小圈子呢?大报,官方媒体……生活无忧无虑。的确很有规律……那下班之后,自然是去稳定的社交圈……去多了,自然就稳定了。

如果是说一种生活方式,其实,也无可厚非。

文章来自人民日报,其实也很正常。都已经是两个阶层,或者不同阶层了……自然关注点也不同。

只不过,不应以偏概全。在人民日报上班,可以不以工资为上班的理由或意义。但还是有很多普通的老百姓,还是为了按劳分配才去上班的。

可能,大报的意思,是让大家更加关注消费。因为去社交圈,是会消费的。

以上,皆是瞎说的,别当真!

查看全文>>

吴炜华