如何看待印度网民发布上世纪旧照,以此攻击中国网友?

- 6118 个点赞 👍

查看全文>>

出走的切糕 - 5234 个点赞 👍

强烈欢迎三哥把自1840年鸦片战争以来中国所受到的所有屈辱照片全部发出来,发在外网上面,越详细越好,最好是没有打码的高清彩色照片,如果有视频的话也一起发上去,再加上详细解说,反正对于三哥来说,翻译成英语是没有问题的。

到时候看一看最紧张的人是谁?

查看全文>>

天明 - 4483 个点赞 👍

查看全文>>

胖熊猫 - 3920 个点赞 👍

查看全文>>

炖萝卜汤 - 2785 个点赞 👍

查看全文>>

彭大力 - 2656 个点赞 👍

查看全文>>

贝贝猫 - 2536 个点赞 👍

三哥:中国人,你们忘了自己来时的路吗?

兔子:一日不敢忘!

三哥:中国人,你们忘了列强对你们的伤害了吗?

兔子:一日不敢忘!

三哥:中国人,你们时时刻刻提醒自己,不要忘记过去的耻辱!

兔子:一日不敢忘!

查看全文>>

祸美人 - 2117 个点赞 👍

查看全文>>

折腾 - 1878 个点赞 👍

印度人的脑回路和我们完全不同,甚至他用来攻击我们的方式都这么莫名其妙。

他们觉得屈辱历史是一种羞耻,要尽量回避和否认。却不知道每个中国人都是学着百年屈辱长大的,明明白白写在国家纲领当中。

当我们走出来这么远,那些不过是我们来时的路,是我们坚定奋进的力量源泉。

反倒是印度人,和殖民地时代没什么区别。

We have been so different.

Indian still look the same.

查看全文>>

ranger - 1753 个点赞 👍

每次在国内舆论开始飘了的时候总有人会跳出来提醒中国,勿忘百年国耻。

前有乌克兰问中国:试想一下你们的家园受到侵略了你们会怎么做?

后有三哥放照片提醒国人我们过去的辫子和枷锁。

脚盆鸡半夜醒来都得坐起来骂两句:不是他俩有病啊

查看全文>>

蒙塔基的钢蛋 - 1657 个点赞 👍

查看全文>>

一凡诺夫 - 1638 个点赞 👍

大家知道为什么日本一直不承认二战侵华,不承认在中国搞大屠杀吗?更别说道歉了。

就像冤枉你的人其实比谁都知道你是冤枉的,但他们不会承认自己冤枉你。

如果一个小人在你孱弱的时候欺凌过你,侮辱过你,而你却没有对他造成任何强有力的伤害和回击,那么他会永远把欺凌你的经历当成自己自信的来源和炫耀的资本,当成看不起你的底气。

无耻之人不以侵略为耻,反而会以嘲笑被侵略者为荣,就像现在知乎上的弯弯一样,嘲笑甲午战争中我们被侵略的军民。

在我们的核弹像美国一样炸过广岛和长崎之前,我们的坦克像苏联一样碾过70万日军之前,他们永远会觉得比我们高一头。

不管人类文明发展的再怎么高,生物界法则永远是最最最底层的根本逻辑。

查看全文>>

爱吃水煎包 - 1558 个点赞 👍

查看全文>>

咣咣 - 1549 个点赞 👍

怕某些人不知道说一句,外网很多老外真的觉得大清比tg更好,理由是大清比tg更好的保存了中国的“文化传统”。

所以某些人别忙着告洋状了,洋人给你解决的方式是把大清请回来。

查看全文>>

知乎用户1829839 - 1246 个点赞 👍

以色列:"那么,请中方代表想一想,假如你的敌人,打进了你的首都,侮辱你的父母,屠戮你的兄弟,奸淫你的姐妹,奴役你的子孙,却在国际社会全身而退,你会不感到愤怒吗?"

"ばか!你要干什么!"

日本代表大吼一声,向以色列代表扑去。

此时此刻,恰如彼时彼刻。

查看全文>>

神州之天启 - 1238 个点赞 👍

查看全文>>

曦和 - 1157 个点赞 👍

查看全文>>

性冷淡的毁灭菇 - 1134 个点赞 👍

查看全文>>

立棍单打杜兰特 - 935 个点赞 👍

查看全文>>

梨花压海棠 - 897 个点赞 👍

查看全文>>

青衫负酒 - 861 个点赞 👍

查看全文>>

尼古拉丁 - 766 个点赞 👍

想当年,劳资在推特上和一位阿三老哥友好交流,我发了这张图后并表示你说的都对后,这位性格和蔼可亲的老哥破防并举报了我,然后我的推特账号就没了。

图为2016年三哥的贝特瓦护卫舰在坞内愉快的打滚。

查看全文>>

iamlivi - 721 个点赞 👍

查看全文>>

粉红鱼雷炸水沟 - 700 个点赞 👍

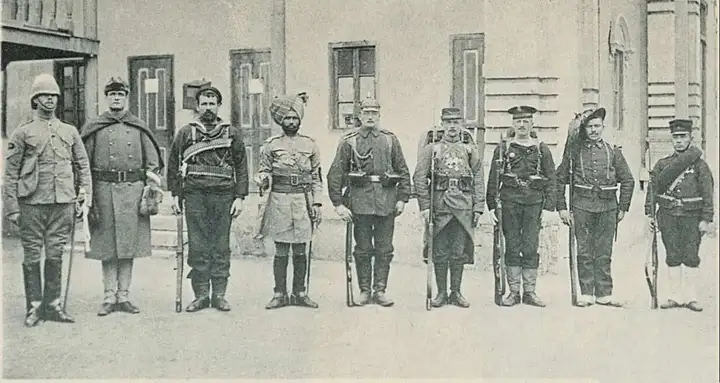

借这张照片,可以科普一下“三哥”名字的由来。

以及为什么现代国人对印度如此的鄙视和敌意。

毕竟,想要“不敢忘“,我们要先知道那个年代曾发生了什么。

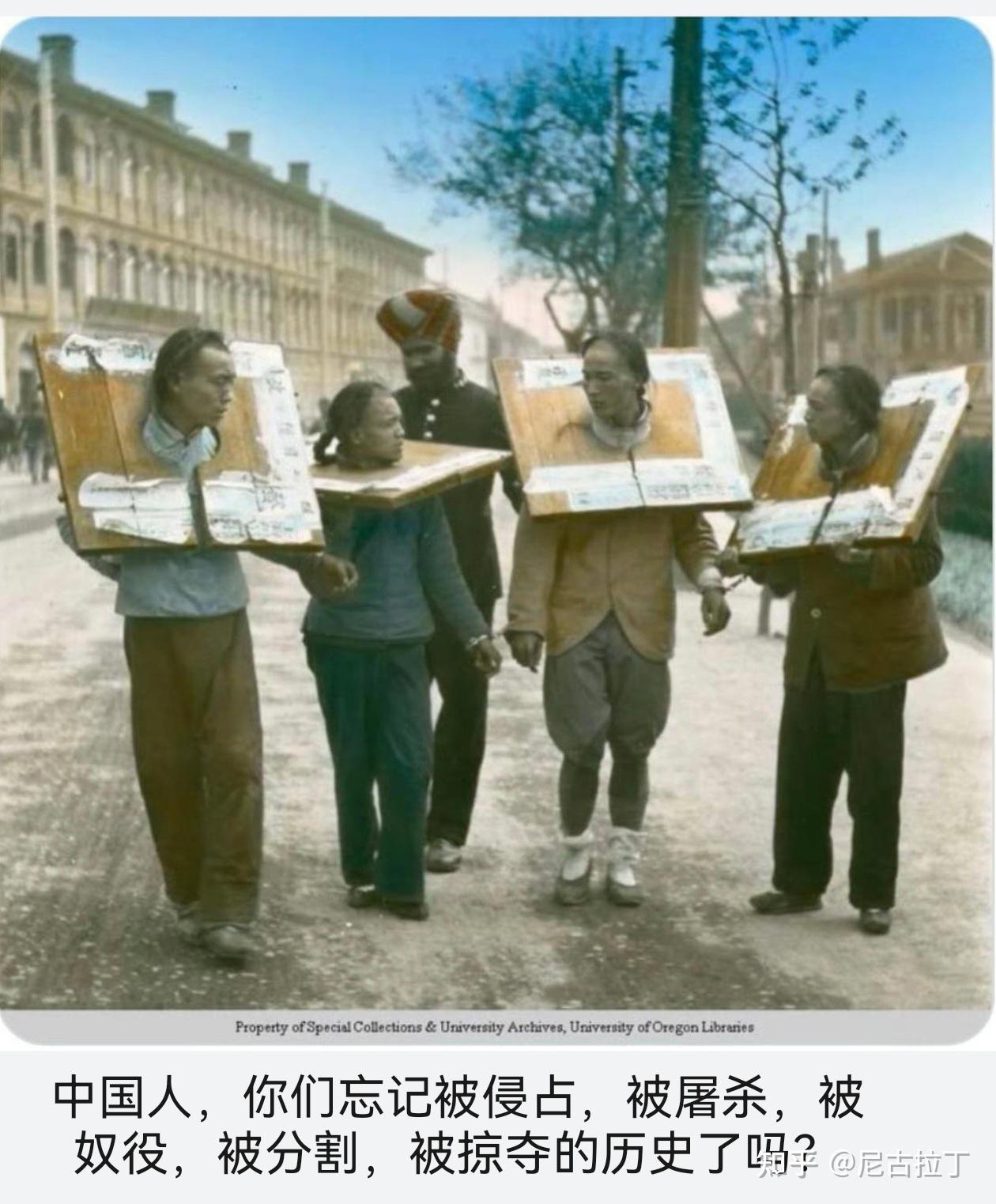

从这张印度网友发的图片中可以看出,场景是典型的20世纪初中国洋人管区,因此才有如此平坦的硬化路面和类似堡垒的西洋建筑。

细节上,从四名中国人的长辫和中间黄色礼服式的圆弧下摆,能看出是清末,此时的服装受到了西洋的影响,但又保留着清朝头发传统。

从戴枷能看出不是香港,因此拍摄地点很可能是上海租界。仔细看,四人的单手还被拷在了一起,手铐+木枷的组合,算是当时的租界的“时代特色”了。

那么,为什么押送他们的是位包裹头发的印度人?

这要从“印捕”说起。

其实上海租界刚开始设置巡捕房的时候,当值的是欧洲人,以及被雇佣的华人。

等到1883年,中法战争爆发后,国内对洋人的不满情绪日益加剧,租界区的治安开始岌岌可危。

因此,管理租界的工部局决定临时从香港照明六名印度巡捕,在静安寺附近巡逻,为期三个月。

工部局,是当时洋人们成立主管租界的事务部门。

此时,英国已经殖民了印度,并开始大量“训化”的印度人,运送到全球作为底层仆从兵。

在“试用”了一段时间后,洋人各方均对听话、勇敢的印度巡捕比较满意,虽然在面对其他列强的战斗中,他们未必勇猛,但在面对中国人时候,这些印度兵凶狠、听话。

这样洋人们不需要亲自冒着危险去哪些小弄堂里面和小偷、混混纠缠,而且如果印度兵引发了不满,也可以扔出去给中国人做说法。

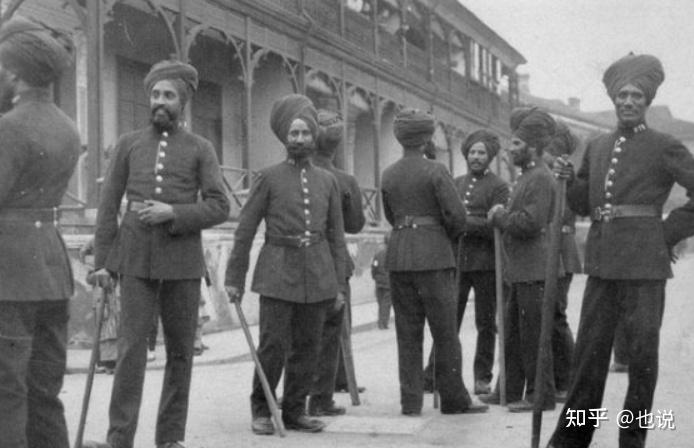

所以很快印度巡捕增加到16名,并作为常备警力,扩大到整个租界巡逻,担任交通管理、治安巡查、监狱守卫以及其他洋人公私使用的工具人。

当时的国人,称呼他们为“印捕”,和之前的“华捕”、“西捕”区分。

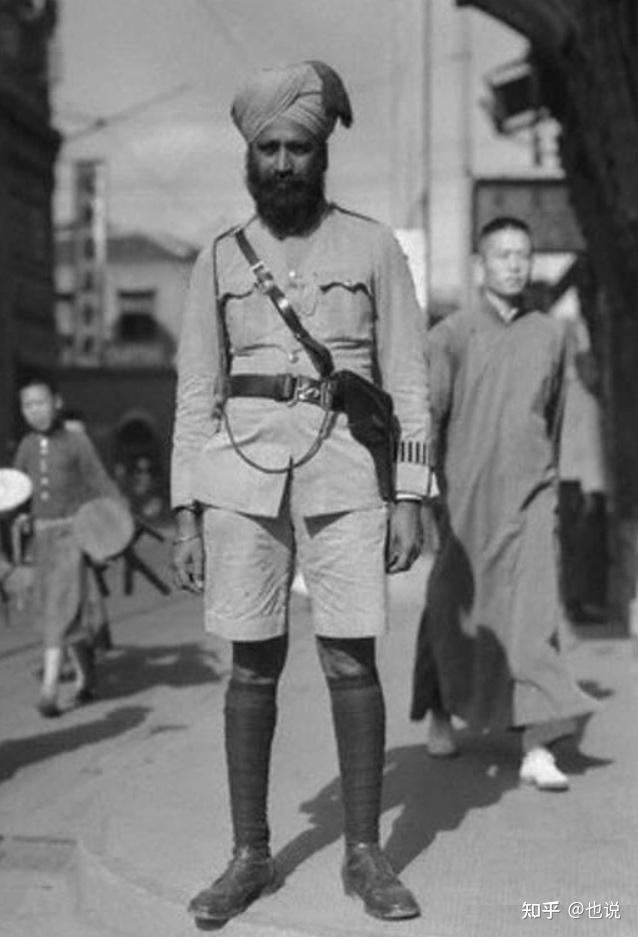

这些能被选中和运送过来的印度人忠诚、高大,并且在长期被英国人训练后熟悉英语口令,以及主子们的生活习惯,所以洋人非常喜欢。

中国街头的印捕 我们中国,则很早以前有“昆仑奴”一说。

有钱人家会畜养高大、皮肤黝黑的奴隶,作为彰显财富势力的特征。

这些昆仑奴其实不是非洲黑人,而是来自印度南部的“达罗毗荼人”。以及马来群岛的当地土著。

总之,清末的国人对这种高大皮肤黝黑的警卫接受度也不差。

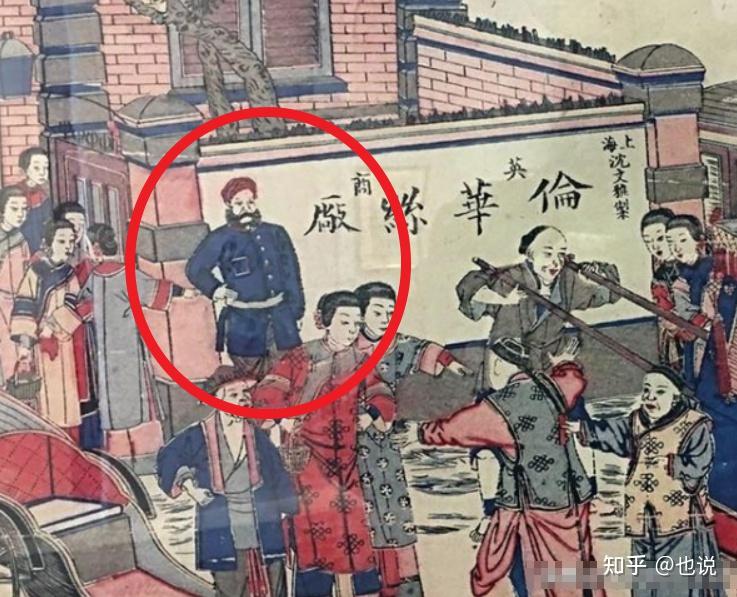

很快,不止是洋人租界用印度巡捕,连上海的一些洋行、银行、酒店、工厂,都开始希望雇佣印度门卫站在门口,表示这是有身份的地方,威慑闲杂人等不要捣乱。

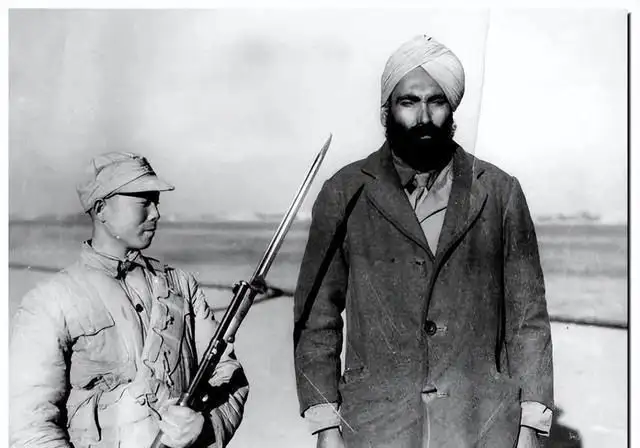

当时洋买的厂子门前,站岗的印捕 这些印度“保安”基本上是来自印度旁遮普地区的锡克族人。

英国人认为在印度的多种族里,他们身材高大、胡须威严,善战且听话。训练后是好仆从料子。

而这些锡克族标志性的头巾,也标志着他们的”职能“。

条纹头巾的一般是巡警或交通警,红头巾的大多是门卫,监狱看守是黄色。

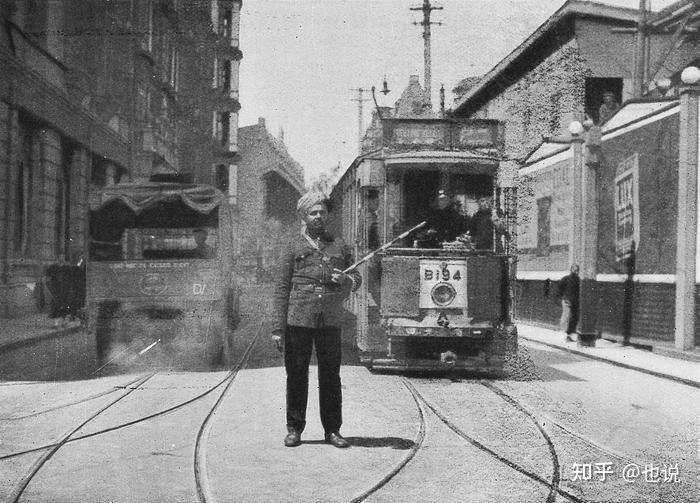

这些印捕的日常工作不仅仅是维持治安,也包括指挥交通的交通警。

而法国人,也同样训练了越南人来中国。

当时的越南是法国殖民地,所以法国人训练了不少越南人作为仆从兵。

可惜越南人个头太小,没有什么视觉效果,所以后来并未推广。

下图,就是租界的某次巡警检阅,可以看到画面前方的四名站立者,从左到右,就分别是:

印度、越南、中国、英国的巡警。

四国巡警 而“印度阿三”的称呼,这时候就悄然流行了。

1888年,国内刊印的《游沪笔记》中,形容印度巡警:“面如黑漆、头缠红巾、华人称其‘红头苍蝇’”,想来是因为红头黑身的缘故。

1909年,在《申报》刊载的一篇《夜花园》小说中,率先出现了“红头阿三”的称呼,证明当时这个名称已经深入了上海百姓的口语。

那么,“阿三”的说法是怎么来的呢?

说法较多,比较可信的有两种:

第一种,

是这些印度巡捕经常要和英国主子汇报。所以,大多会半生不熟的英文。尤其是这些印捕都是香港过来的,带有很强的港式英语风格。

在看到对方是洋人的时候,他们开口是:“阿,Sir,....”(先生)

在看到对方是华人的时候,经常开口是:“I say,....”(我告诉你)

所以,华人戏称他们为“阿三”,也是从他们的习惯的口头语来调侃的。

洋人称呼他们SihkPolice(锡克警察) 第二种,

是说上海租界这个地方,洋人第一大,清廷委派的会审公廨官员第二大,下面就是印度巡捕了。

会审公廨:1868年根据《洋泾浜设官会审章程》设立,用于共同处理租界诉讼的清廷机构。

所以印度巡捕举棍子之前,要先辨认对方是不是洋人,是不是官老爷,都不是就谁也不怕。

如此,从上面排下来,他们是“老三”排行。

无论哪一种说法,在上海话中,“三”这个字都有鄙夷,不入流的意思。

如上海话“瘪三”指混混、“垃三”指妓女。

也因为华人对印捕的印象很差,逐步成为了民间的称呼。

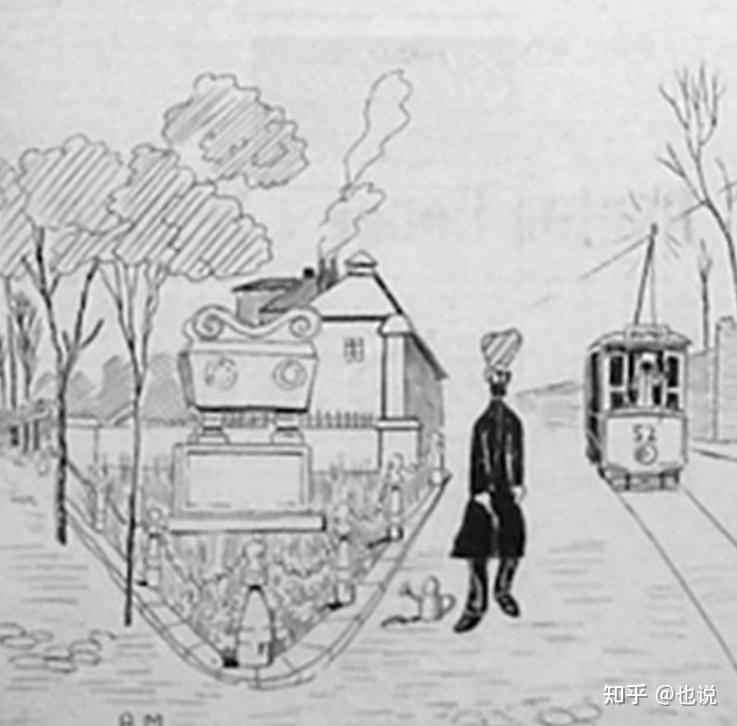

在当时一些上海旅行的西方人笔记中,也记录了标志性的印度巡捕的卡通形象。

随着上海警用、商用的广泛需求,在上海的印捕迅速增多。

有资料记载,1902年整个上海的印度籍巡警和门卫刚超百人,但到了1906年,仅仅印捕就超过了200人。等到1910年,已经有468人之多。

由于人数增多,当时他们甚至申请在聚居的宝兴路建立了锡克教的礼拜所,其建筑今天依旧保持完好。

上海的锡克教礼拜堂 而公共租界此时也专门成了印捕巡骑队,经常在重大场合作为仪仗队使用。

在上海的名流要商都以能有几个“红头阿三”站在门口作为警卫展现权利和地位,就和今天门口摆石狮子似的。上海马路旁边的红色消防栓,也被百姓戏称同样的名字。

这些印捕日常为了避免和华人发生激化矛盾,所以并不给配枪,手里拿的是大棍子,用来殴打和驱散中国人。

这东西放在今天,只能说是很有印度特色了。

如今的印度本土警察 “阿三”这个蔑称,最初不是因为中国人歧视他们。

而是由于当时上海的印捕执法粗暴蛮横,动辄殴打和驱赶国人,所以底层民众对他们印象极差。

更有少数印捕知法犯法,公开抢劫路人财物,让上海市民极度反感。

1913年上海的《滑稽杂志》就曾刊载打油诗嘲讽,民间于是皆称呼其“红头阿三”的蔑称来出气。

到了1920~1940年,上海的印度锡克教人数越来越多,很多人把孩子、家人也接到上海,并组成了自己的居住社区。按说,应该也逐步得到本地人的一些认可了。

但此时,发生了一件让国人更加恨之入骨的事件。

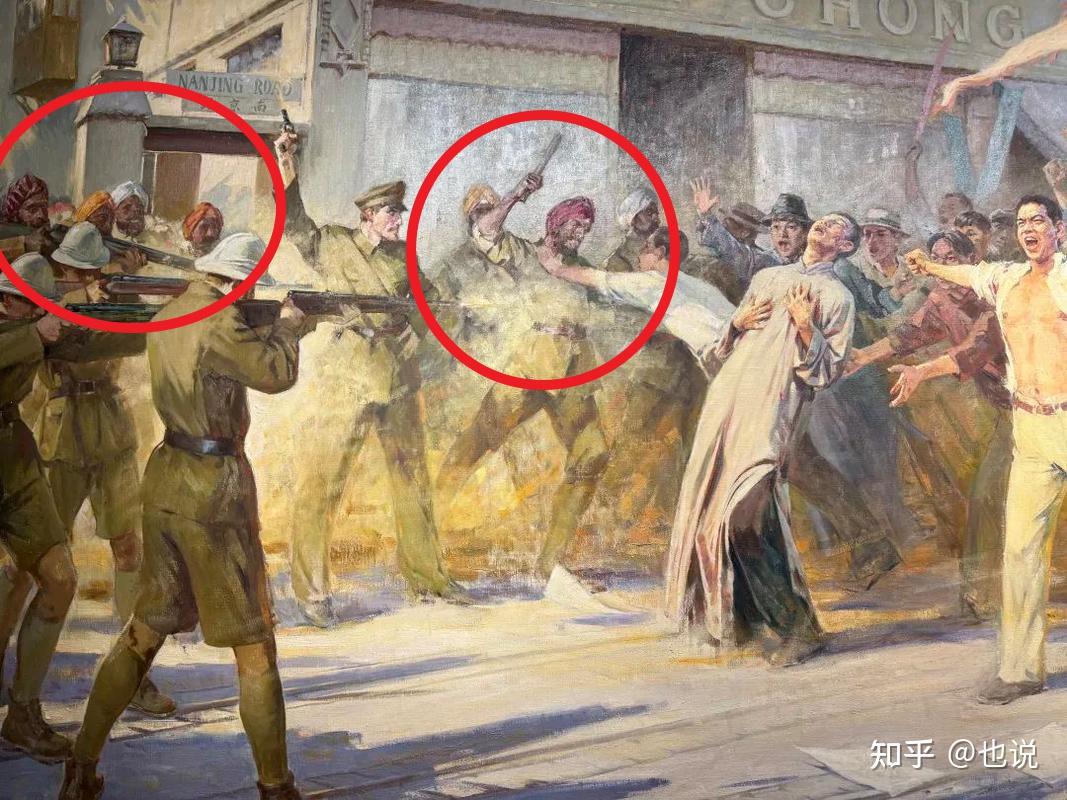

当时上海的印度社区居民合影 1925年5月30日,上海爆发了著名的“五卅惨案”。

当日,大量学生走上街头,抗议上海资本家强杀上海内外棉七厂的工人、中共党员顾正红的暴行。

但南京路老闸的巡捕头目英国人爱伏生,居然命令手下向请愿的学生直接开枪,当场打死13名学生群众,伤几十人。

这些开枪动手的巡警中,就有很多印捕。

陈达青的油画作品《五卅运动》画中可见开枪、殴打的印度人 这件事让“红头阿三”在中华土地上的形象彻底遭唾弃,不再仅是被列强欺负的同命相连,而是成为了帝国主义欺压和残害国人的帮凶。

尤其,此时中国尚在奋力反抗列强瓜分,抵御日本的野心勃勃,但印度已经完全沦为英国的殖民地。因此,这些在华的印捕常被作为反面形象——

身为帝国主义亡国奴,不敢反抗却敢为虎作伥。把大棒、枪口对准其他殖民对象充当鹰犬。

这种对印度人的蔑视,一直持续到了我们抗日胜利。

在华印捕的消失。

而随着抗日战争全面爆发,1937年日军占领上海,大量印捕随撤退的英国人一起离开,等到了1941年太平洋战场爆发,日军彻底控制租界,留下的印捕已经寥寥无几。

但依然有少量的印捕因为各种原因留了下来,并在抗日胜利后还生活在上海。

1945年,南京路上的印捕 到1949年上海解放时,整个警察系统在册登记的,已经没有印度籍,但上海当时还剩下约200人左右的印度移民,他们在1950年、1960年两次集中劝返后,大部分被送往香港地区。

从此,“印捕”在大陆难见了,而在香港他们则存在的更久。在不少影视作品里都能看到。

直到今天,香港依然有大量印度人生活,他们主要从事文员、助理、销售等工作。

因为以前大多是巡警,香港人也称呼他们“阿差”。

香港电影里的印度法警 有趣的是,在今天的上海、北京,依然不少酒店保存着使用印度门卫的传统。

但很多根本不是锡克族,甚至未必是印度人,只能说是一种Cosplay的抽象趣味了。

最后,我们的确不能忘记。

这张照片不仅仅代表了中国近代的屈辱史,

更铭记了如果一个民族丧失了骨气,被入侵者全面占领,抽掉了脊梁之后,会是什么样子的。

这些印捕在自己成为亡国奴后,手里拿着征服者给的大棒,坐船跑到千里之外的中国,为殖民了他们的列强充当打手,去压迫其他的民族。

而中国人,哪怕面对着英法德日俄这些当时世界上最强大的国家,在民族最危难的时候,也没有忘记反抗。

最终用铁与血,捍卫了民族的自由,赢得了世界舞台的尊重。

当年,印度人用列强给他们的大棒,在上海殴打我们的人民。

今天,他们无法再用列强给的飞机,击落我们自主研发的飞机。

只有不了解这段历史的人,

才会晒出当年自己向征服者低下头颅,向弱小者挥舞枷锁的照片,作为曾经勇武的证明。

何其讽刺啊。

版权声明:回答未授权任何知乎外平台使用,如有侵权将投诉并追责。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

也说 - 695 个点赞 👍

他们是想提醒我们

当初的侵略者除了八国联军之外,还有八国联军的殖民地————印度。

差点忘了阿三,八国联军侵华的时候,是带着狗来的,狗咬人的账也不能忘

“阿三”这个称呼是有历史渊源的

查看全文>>

锦程 - 668 个点赞 👍

查看全文>>

狼狼的美丽人生 - 592 个点赞 👍

查看全文>>

啊哈哈哈蜜瓜 - 561 个点赞 👍

查看全文>>

保罗胖哥哥 - 501 个点赞 👍

我们从小到大的教育。

哪怕一个理科生,理科里的差生。

他可能只不知道五胡乱华,可能不清楚五代十国,可能背不全唐宋八大家,可能不知道王安石变法和戊戌变法,可能不清楚井田制均田制有何不同,可能不知道摊丁入亩。

但他绝不会不知道鸦片战争,绝不会不知道抗日战争,绝不会不知道八国联军侵华,绝不会不知道火烧圆明园,绝不会不知道南京大屠杀。

中国近代史是一部屈辱史,我们从来不避讳,并且牢记在心。

查看全文>>

要我怎么一句话说完 - 500 个点赞 👍

嘘,不要说话,请慢慢感受。

感受到了吗?图片里的阿三正在微笑,但是他的四个中国囚犯已经不在图里了。

Shh, don't speak. Please feel it slowly.

Can you feel it? The Indian in the picture is smiling, but his four Chinese prisoners are no longer in the picture.

查看全文>>

降妖除魔大师兄