屠呦呦当选美国科学院外籍院士的深层意义:跨越国界的科学荣誉与制度差异的思考

引言:一项迟来的国际认可

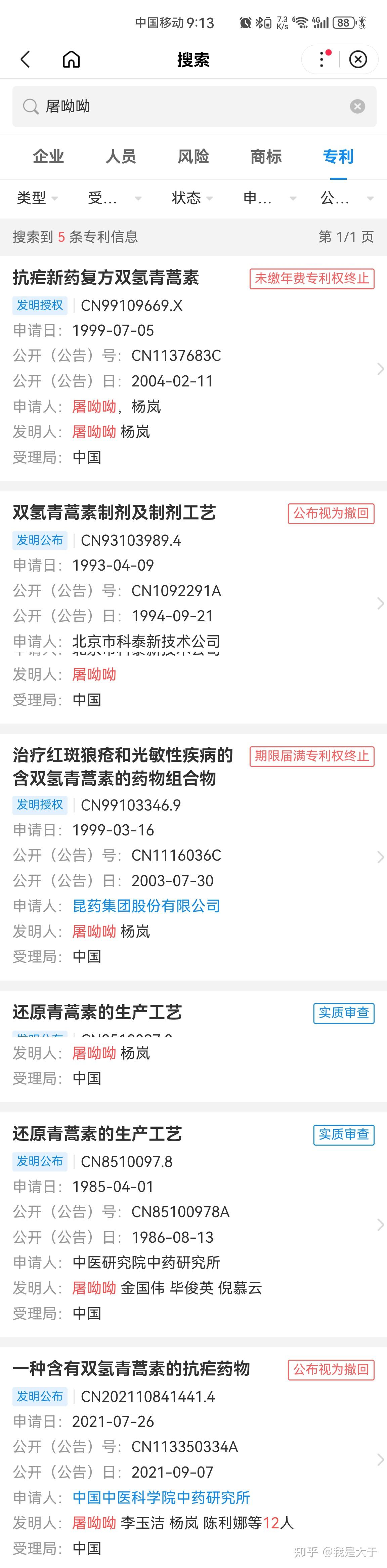

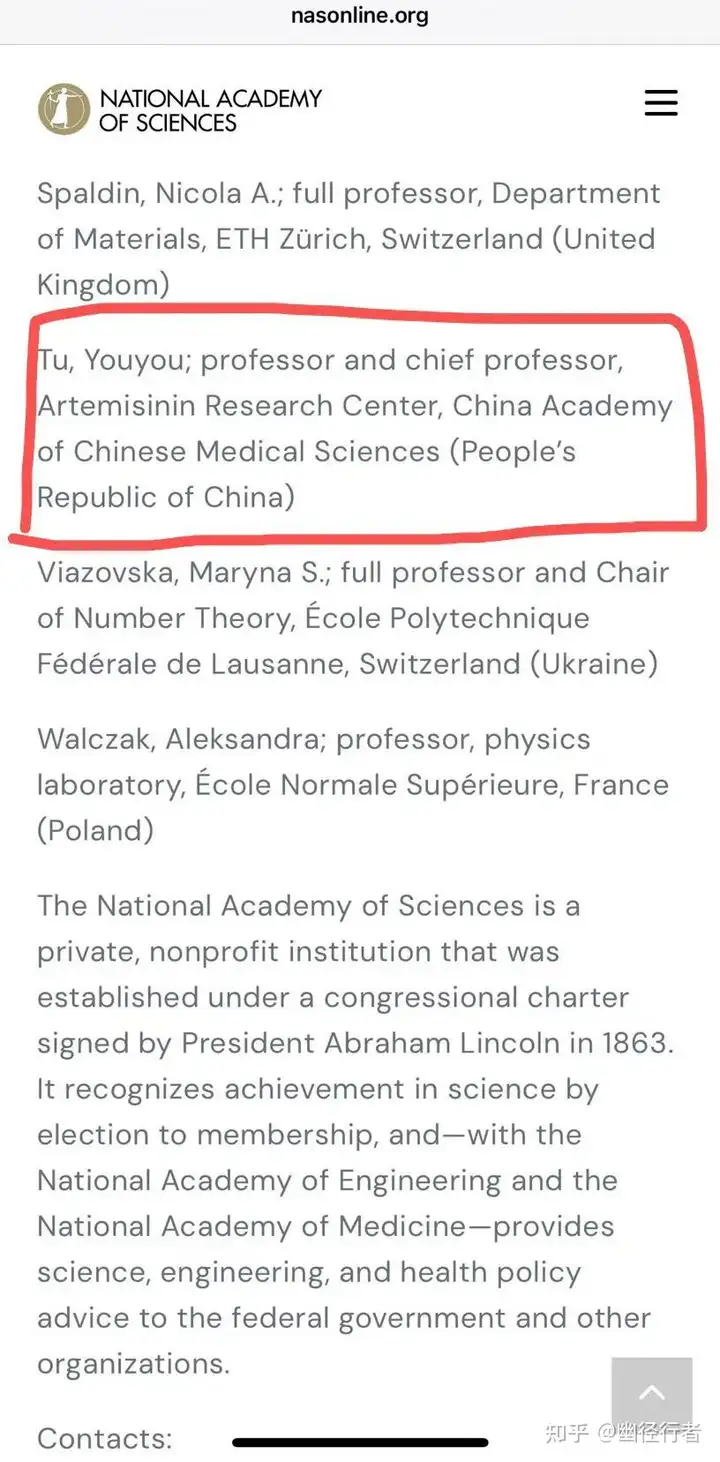

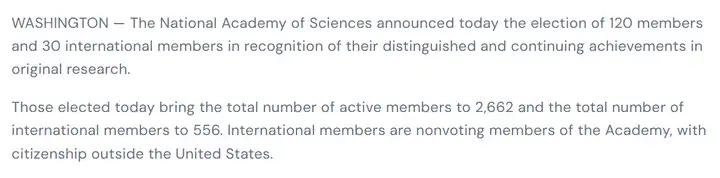

2022年5月3日,美国国家科学院(National Academy of Sciences,简称NAS)公布了新一届院士名单,中国科学家、诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦当选为外籍院士。这一消息在中国科学界引发了广泛讨论,不仅因为屠呦呦在青蒿素研究中的卓越贡献早已获得国际认可,更因为这一荣誉与中国两院院士制度的对比引发了人们对科学评价体系的深入思考。本文将从多个维度全面分析屠呦呦当选美国科学院外籍院士的意义,深入探讨中美院士制度的本质差异,并反思中国科学评价体系中可能存在的改进空间。

美国科学院外籍院士的实质与分量

名称变更背后的误解澄清

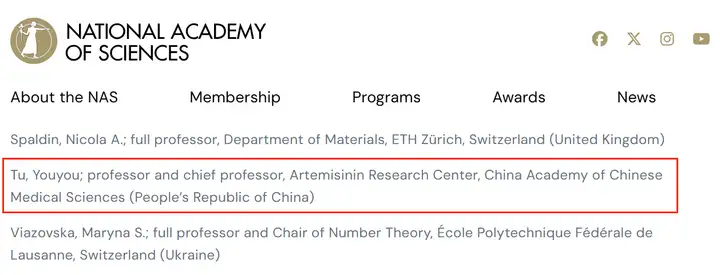

近年来,美国科学院将其外籍院士的称谓从"Foreign Associate"改为"International Member",这一术语变化导致部分人士产生误解,认为这只是一种"会士"身份,而非真正的"院士"荣誉。这种理解显然是错误的。美国科学院院士体系分为两大类:本国院士(Member)和国际院士(International Member),后者就是我们通常理解的"外籍院士"。这一名称变更只是为了采用更加国际化的表述方式,丝毫不降低其学术含金量。

美国科学院成立于1863年,是美国最高水平的学术机构之一,其院士称号被全球科学界视为最高荣誉之一。截至2022年,美国科学院有约2500名本国院士和500名外籍院士,其中约190位诺贝尔奖得主。外籍院士的评选标准极为严格,每年新增不超过24人,当选者无一不是在其领域做出开创性贡献的顶尖科学家。

外籍院士的实际权利与义务

当选美国科学院外籍院士并非虚名,而是伴随着实质性的学术权利。根据美国科学院章程,外籍院士享有以下权利:

-

提名与投票权:可以参与新一届院士的提名和投票过程,直接影响美国科学院的组成;

-

学术推荐权:每年可推荐两篇论文在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表,PNAS是国际顶级综合性科学期刊之一;

-

参与决策权:可以参与科学院重大事项的讨论和决策;

-

学术交流平台:获得与美国顶尖科学家深度交流合作的机会。

这些权利与国内的中国科学院院士权利有相似之处,充分证明了美国科学院外籍院士的实质地位。正如麻省理工学院教授、美国科学院院士理查德·杨所说:"当选NAS院士意味着你的同行认为你是美国科学界的领导者之一,而外籍院士则意味着你是世界科学界的领导者。"

屠呦呦当选的特别意义

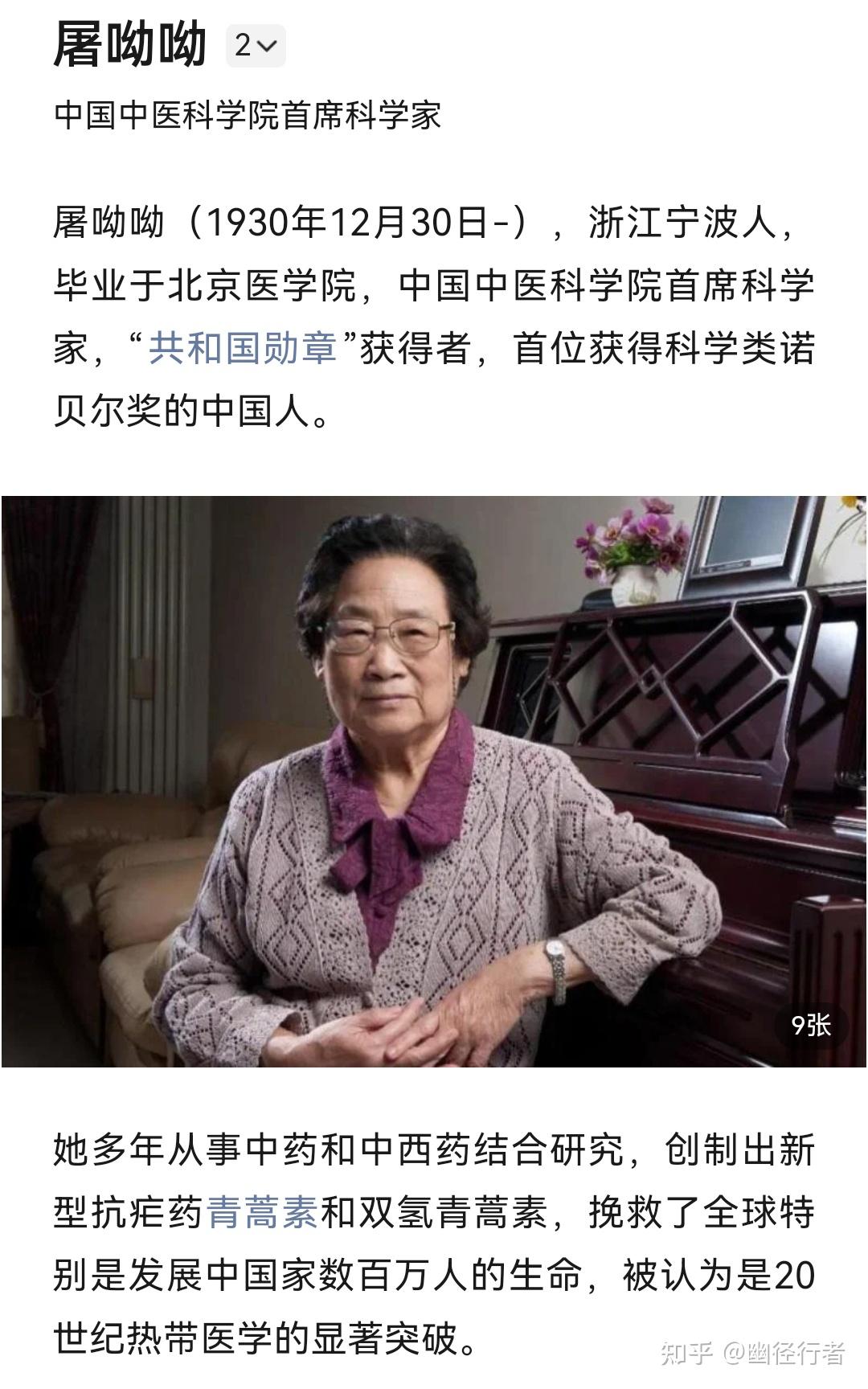

屠呦呦的当选具有多重特殊意义。首先,她以92岁高龄当选,创下了美国科学院外籍院士的年龄纪录,证明了科学贡献的永恒价值。其次,作为非传统高校或科研院所系统的科学家(她长期在中国中医科学院工作),她的当选打破了学术界对科研机构的固有偏见。最重要的是,作为青蒿素研究的领军人物,她的工作已经拯救了全球数百万疟疾患者的生命,这种直接而巨大的社会影响在基础科学领域实属罕见。

哈佛大学医学院前院长杰弗里·弗莱尔教授评价道:"屠教授的工作展示了如何将传统医学智慧与现代科学方法相结合,创造出改变世界的疗法。她的当选提醒我们,科学突破可以来自任何国家、任何文化背景。"

中美院士制度的深层次比较

提名与选举机制的差异

中国科学院的院士增选每两年进行一次,采用"提名制"而非"申请制"。根据《中国科学院院士章程》,候选人需由现有院士或相关学术团体提名,不接受个人申请。这一制度设计理论上保证了院士评选的权威性,但在实际操作中,提名过程往往伴随着复杂的非学术因素。

与中国制度不同,美国科学院的评选过程更为隐蔽和自主。美国科学院现有院士可以随时秘密提名候选人,被提名者通常并不知情。评选委员会由各学科领域的资深院士组成,经过多轮匿名评审和投票产生最终名单。正如结构生物学家颜宁在当选美国科学院外籍院士后所言:"在清华期间其实就被提名了,这也是当选后才发现的事实。"这种"不知情"的评选机制一定程度上减少了人为操作和公关行为的空间。

年龄限制:一道难以逾越的门槛

中国科学院和工程院的院士评选设有严格的年龄限制。根据现行规定,候选人年龄原则上不超过65周岁(以增选年6月30日实足年龄计算)。这一规定使得许多做出晚期重大科学发现的学者失去了参评资格。屠呦呦在2015年获得诺贝尔奖时已85岁,远远超过了中国两院院士的评选年龄上限,这解释了她为何能获得诺奖却无缘中国院士称号。

相比之下,美国科学院没有设置年龄限制,完全以学术贡献为评价标准。2022年与屠呦呦一同当选的美国科学院院士中,有数位年过八旬的科学家。美国科学院院长玛西娅·麦克纳特表示:"科学贡献的价值不会随时间流逝而减弱,我们不会因为一位科学家年事已高就忽视其开创性工作。"

社会角色与资源分配(搞钱多少)的不同

中美院士制度最根本的差异在于院士的社会角色和资源分配机制。在中国,院士不仅仅是一个学术荣誉,更是一种具有实质影响力的社会身份,体现在以下几个方面:

-

资源分配权:院士往往担任各类科研项目的评审专家,直接影响科研经费的流向;

-

政策影响力:参与国家重大科技决策的制定,为政策提供专业建议;

-

机构领导力:许多高校和科研机构的领导岗位优先考虑院士;

-

人才评价权:在各类人才计划、奖项评选中拥有重要话语权。

这种制度设计使得中国院士具有相当大的行政权力和资源调动能力,也导致了院士评选竞争异常激烈,甚至出现不当拉票等现象。

相比之下,美国科学院院士更多是一种纯粹的学术荣誉。美国科学院本身并不掌控科研经费分配(主要由NIH、NSF等机构负责),院士身份也不会自动带来行政权力或资源倾斜。许多美国顶尖科学家并非院士,而一些院士也可能面临经费申请困难。正如诺贝尔物理学奖得主、加州理工学院教授基普·索恩所说:"在美国,院士头衔不会给你的实验室带来更多经费,但它确实意味着你的同行高度尊重你的工作。"

这种差异可以用一个比喻来概括:中国科学院院士像是"学而优则仕"的官位,而美国科学院院士更像是"功成名就"的爵位。

在懂王2.0时代,美国的院士尤其是生物医学等领域的院士,日子相当难熬,因为懂王不给钱,他们又搞不倒横向项目的话,日子会很难过的。

屠呦呦现象的深层反思

中国科学评价体系的缺失

屠呦呦的案例暴露了中国科学评价体系中的几个深层次问题:

第一,对应用性研究的低估。青蒿素研究属于典型的应用导向型研究,其价值主要体现在疾病治疗的实际效果而非高影响因子论文。中国目前的学术评价体系仍偏重基础研究和论文发表,对能够解决实际问题的应用研究重视不足。

第二,学科壁垒的存在。作为中医药领域的科学家,屠呦呦的工作跨越了传统医学和现代药理学,这种交叉学科性质可能使其在传统学科分类的评选中处于不利地位。

第三,年龄歧视的局限。严格的年龄限制虽然有助于院士队伍年轻化,但也将许多像屠呦呦这样"大器晚成"的科学家排除在外。科学发现有其自身规律,重大突破往往需要长期积累,不应被年龄框限。

第四,单位因素的影响。在中国科学院评选中,候选人所在单位的"话语权"往往起着重要作用。屠呦呦所在的中国中医科学院在学术影响力上可能不及一些顶尖高校,这也影响了她的当选机会。

科学精神的本质回归

屠呦呦对个人荣誉的淡泊态度值得科学界深思。在得知当选美国科学院外籍院士后,她通过工作人员表示:"荣誉属于团队、属于国家,我个人的得失并不重要。"这种将科学发现本身置于个人名利之上的态度,正是科学精神的本质体现。

科学史表明,真正革命性的科学突破往往需要科学家保持对真理的纯粹追求。爱因斯坦在专利局工作时发展出相对论,佩鲁茨和肯德鲁在剑桥简陋的实验室解析出蛋白质结构,这些例子都说明制度性荣誉并非科学创新的必要条件。屠呦呦在艰苦条件下坚持研究,最终开发出拯救数百万生命的药物,她的经历再次验证了这一真理。

正如中国科学院前院长白春礼所言:"科学家的价值应该由其工作对人类进步的贡献来衡量,而非头衔或奖项。屠呦呦的研究已经证明了她的伟大,无论她拥有什么称号。"

国际认可与中国身份的双重意义

国际科学共同体中的中国声音

屠呦呦当选美国科学院外籍院士是中国科学国际影响力提升的重要标志。近年来,包括施一公、颜宁、潘建伟等在内的多位中国科学家当选美科院外籍院士,表明中国科学正在从"跟跑"向"并跑"甚至"领跑"转变。特别是在生命科学和医学领域,中国科学家的原创性贡献越来越受到国际认可。

这一趋势也反映在数据上:2000年时美国科学院外籍院士中来自中国的科学家不足10人,到2022年已超过30人,增长显著。这些科学家成为连接中美科学界的桥梁,促进了国际科研合作和知识交流。

国内科学评价体系的参照价值

屠呦呦的国际认可与国内评价的反差为改革中国科学评价体系提供了重要参照。近年来,中国已经开始调整科研评价导向,科技部、教育部等部门相继出台政策,强调"破五唯"(唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项、唯帽子),更加注重实际贡献和原创价值。屠呦呦的案例应该促使我们进一步思考:

- 如何建立更加开放、包容的学术评价体系,给予交叉学科和非传统研究路径更多空间?

- 如何平衡年龄限制与科学贡献评价,避免优秀科学家因"超龄"而被埋没?

- 如何减少学术评价中的非学术因素干扰,让真正有贡献的科学家获得认可?

- 如何赋予院士荣誉更多学术意义而非行政色彩?

这些问题的解答将直接影响中国科学未来的发展方向和创新活力。

结论:超越荣誉的科学价值

屠呦呦当选美国科学院外籍院士是一个多维度的事件,它既是对个人科学贡献的认可,也折射出中美科学文化的差异,更引发我们对科学评价本质的思考。在庆祝这一国际荣誉的同时,我们更应该关注荣誉背后的科学精神——那种不计名利、追求真理、服务人类的初心。

科学史上,许多重大发现的价值往往需要时间检验。屠呦呦的工作从1970年代开始,到2015年获诺奖,再到2022年当选美科院外籍院士,跨越了半个世纪的认可历程提醒我们:真正的科学贡献终将获得承认,无论来自何种评价体系。

对中国科学界而言,屠呦呦的案例既是一面镜子,也是一个路标。它照出现行制度的不完善之处,也指明了"唯才是举、贡献为先"的改革方向。在建设世界科技强国的道路上,我们需要更多像屠呦呦这样的科学家,也需要能够及时发现和认可这些科学家的制度环境。

最后,让我们用屠呦呦在诺奖颁奖典礼上的一句话作为结尾:"青蒿素是人类征服疟疾进程中的一小步,也是中国传统医药献给世界的一份礼物。"科学无国界,荣誉会迟到,但人类对真理的追求和对生命的敬畏永远是最高的价值。这或许就是屠呦呦当选美国科学院外籍院士带给我们的最深启示。

在美国全球影响力继续下降的今天,屠奶奶的例子会显得特别有意义。