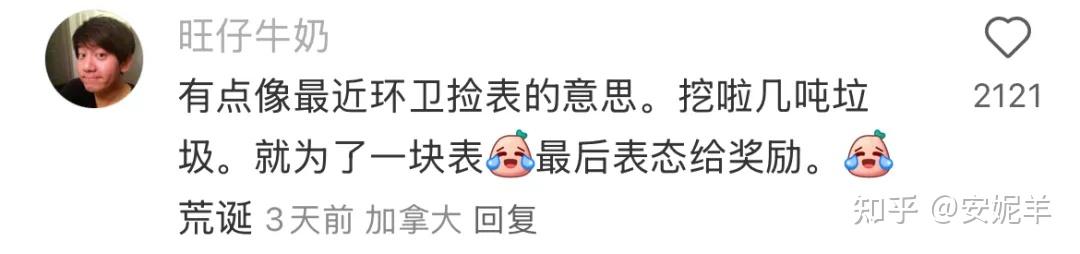

千辛万苦运来的荔枝,贵妃一口都没吃…

看完《长安的荔枝》,最令人心颤的莫过于最后一幕:千辛万苦、耗尽人命运来的荔枝,贵妃刚刚拿起来,正好被安禄山之子献舞转移了注意力,就放下了!就那么放着,一口都没吃!

这种“甜中带酸”的荒诞与悲凉,恰恰是整部电影最刺向人心的内核。一颗荔枝,照见盛世下的血色江山,也剖开了权力与民生的永恒矛盾。

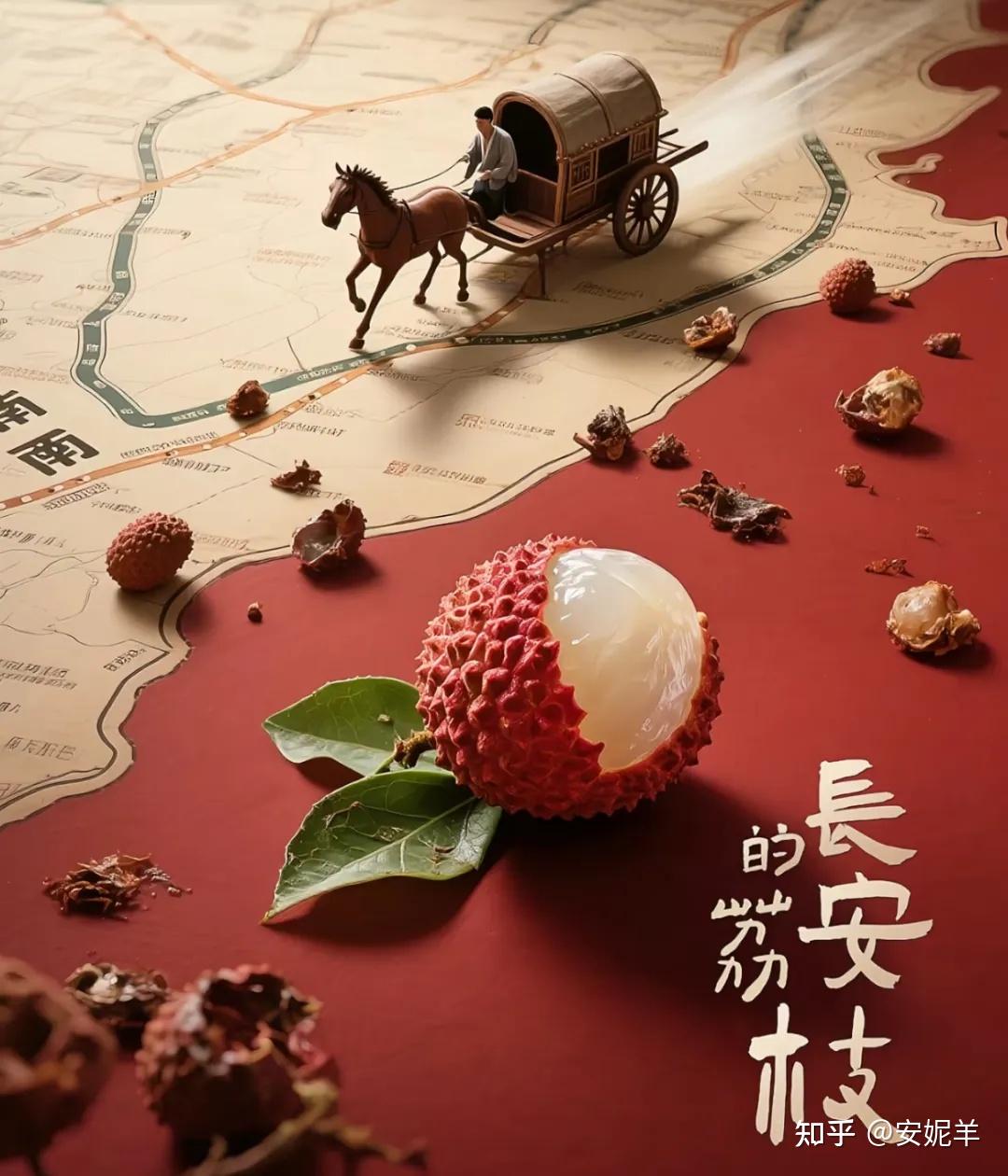

当满头白发的李善德带着最后一罐荔枝闯入长安时,贵妃寿宴已灯火辉煌,喧声震天。推杯换盏、醉眼迷蒙的长安显贵们和踉跄奔走的李善德形成鲜明对比;盛世奢靡与卑贱血泪,竟如天堑般难越。

漫天飞舞的红色木棉花是全片最为动人、最为华彩的一笔。本是李善德和妻子的约定,在此刻如血雨般飞洒长安街,浪漫与悲壮在银幕上炸裂成血色的烟花。意味着这荔枝的“香甜”,榨取自底层的“血汗”。

但讽刺的是,原来运至长安不止有“荔枝”,还有各类珍馐,这背后又有多少个李善德呢?荔枝虽然摆在中间,其实并不起眼。

后来李善德去找杨国忠,杨国忠提及吃了一颗“就那么回事”。死伤无数、耗费万金从岭南运来的荔枝,终究只是权力符号!

李善德的一生就像“小镇做题家”,拼了命地往上爬,最终敌不过一句“强者不必遵循规矩”,上位者打个响指,就可以改写底层人的命运。

我是看过《长安的荔枝》的小说的,知道这个故事“借古讽今”。但是我觉得它讽刺的是朝廷、是权贵,是“和光同尘”“花花轿子众人抬”;

但当电影把冰冷的镜头,对准了李善德泣血的双眼,我窥见了当代“牛马”自我感动、自我消耗的荒诞本质。

观影时的这份“别扭感”,恰恰源于它逼着我们直视自己无处安放的困境。

这不是一个简单的“小人物反抗强权”的励志或者悲情故事。它的矛头,冷酷地转向了“小人物”自身的行为逻辑和价值困境。

李善德,真的值得吗?

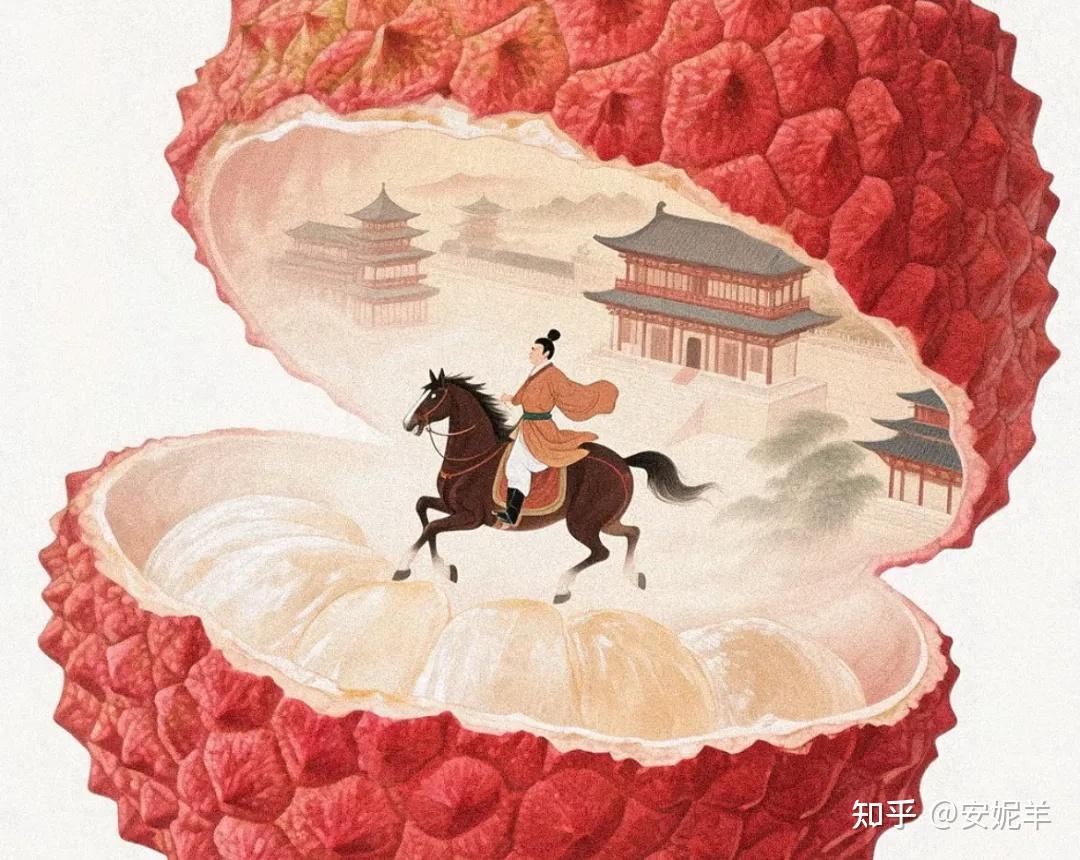

李善德越是“专业”、“敬业”、“重情义”、“想两全”,他对朋友、对底层驿卒、对沿途百姓造成的伤害就越大,他自身的痛苦也越深。

“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

这是书里最让我感动的一句话。同为理科生,我懂李善德的坚持。荔枝既然非运不可,那我就试试看,题能解到哪一步。光是这一点,李善德已经是超越大多数人的“天才”。

他只是简单地想把一件事做好,没有想过伤害阿僮、邑奴、胡商…但从第一棵荔枝树倒下起,这一切就开始不受控制。

电影无情地展示了这种“既要…又要…”的拧巴如何在现实中必然走向自我消耗和连带伤害。它不是歌颂“坚持”,而是在质问:这种“坚持”的价值何在?为谁服务?代价由谁承担?

作为当代牛马,我真的无法共情。

文艺作品热衷于“共情”打工人的苦闷,将其作为赚取流量和票房的素材,却无力提供任何真正的出路或深度思考。

电影结尾李善德的痛哭,成了这种“共情消费”的完美隐喻:你的血泪,成了别人的票房和奖杯。这才是最大的荒谬!

李善德只是一个“完美”的荒诞悲剧载体,而非英雄。

他到底都干了什么?

他的“善良”“专业”“责任感”,在腐朽的体制和荒谬的任务面前,不仅无力回天,反而成了高效执行罪恶的工具。

他算出了荔枝转运的损耗,却没在更高层面算出整个任务的“道德损耗”和“民生损耗”,或者算出来了也无力改变。

他的“成长”不是觉醒,而是更深地陷入系统的泥沼。

电影残忍地剥夺了传统叙事中“小人物反抗”的出口。李善德的“反抗”软弱无力,瞬间被右相“当头闷棍”或者被圣人的赏赐消解。

他无法掀桌、无法同流合污、无法彻底逃离。最终只能成为“超级牛马”,一个在系统齿轮中徒劳挣扎、自我撕裂的样本。

结尾流放岭南避祸看似“安稳度日”,其实构成了全片最大的讽刺。这不仅不是胜利,反而印证了系统规则的荒谬。

李善德如果留在长安,有了那块腰牌,他会变成什么样?或许是“中层牛马”,“卷民以身饲虎”,好人要么被淘汰,要么被异化。这是系统之恶的根源。

传统通俗叙事提供的是代偿性的安慰和幻想,而《长安的荔枝》撕碎了这层面纱,它不提供虚假的希望,而是将当代职场人的核心困境,赤裸裸地、甚至带点黑色幽默地呈现出来。

在庞大系统中努力保持专业、良知、责任,却深感无力、被利用、自我消耗,且看不到有效出路。这种“不安慰”甚至“反讽受众自身”的做法,打破了观众的心理预期,造成了强烈的“别扭感”。

我之所以觉得刺痛,是因为它无比精准地映射了当下普遍的社会情绪和生存状态。内卷、“996”、KPI重压、道德困境、理想与现实的撕裂感、对“努力就有回报”叙事的幻灭、对系统性不公的无力感……

李善德的“运荔枝”,就是当代职场无数个“不可能完成又必须完成的任务”的荒诞放大版。你是否有思考过,这些任务真的有价值吗?真的值得吗?

“李善德没有选择,你我依然可以远航。” 这或许是电影给不了、但我们必须自己寻找的答案。

寻找一个能让专业创造真实价值的“舞台”。