几乎所有在临床上有疗效的中药,其有效成分都已经被固定下来了

举个例子

2004年美国FDA放宽了植物药申请新药临床试验(IND)的门槛,从之前必须提供药用化学结构,降低到了只要能明确有效药用成分并保持成分固定即可

当时天士力带着复方丹参滴丸跑去FDA闯关,在相关申报材料里写的清楚,就是复方丹参滴丸里明确的药用有效成分未:

1、水溶性丹参素

2、三七总皂苷

3、冰片

水溶性丹参素与三七总皂苷在临床上的效果,就是扩张冠状动脉血管,以及舒张血管平滑肌等,这完全符合复方丹参滴丸的临床疗效说明,而冰片则主要用于减轻肠道不适反应

至于什么阴阳五行、升降沉浮、君臣佐使等传统中药药理学概念,里面一个字都未涉及

不用怀疑天士力是否知道这二者之间存在区别,因为给FDA所提供的成分说明文件中,丹参素和三七总皂苷的含量都有HPLC和GC测定试验数据

这味著名的中药最终是靠着西药的药理学逻辑,才证明了自己在临床上的疗效来源

这属于利用现代科学技术,给复方丹参滴丸的定性+定量都整的明明白白的,唯独不用传统中药理论

那么复方丹参滴丸在临床上的效果,究竟是来自西医的有效成分论,还是遵从与中医的中药药性论?

学术上大家各抒己见,迄今为止也没有个定论

但有一点是肯定的,就是一旦我们确认了中药的有效成分,明确了其有效性是源自药物有效成分在人体内产生的各种物理化学反应所致……

那就意味着它的有效性遵循的是西药的药理学,就已经是西药了

如果你还不明白这意味着什么,那么“废医验药”总能听明白吧?

这是要了中医的命,谁敢承认?

所以哪怕我们已经明确了复方丹参滴丸的化学有效成分,但在国内依然要将其归类为中药

这是一种什么行为来着……?

虽然在试验和临床上,目前几乎所有常见的中药我们都已经固定了其化学有效成分以及药代动力学逻辑

只不过我们一般不兴说而已,起码的给中医药的面子还是要留的

但有没有原本是中药,但被确定有效成分后被归类为西药的?

有啊,典型的就是青蒿素嘛~

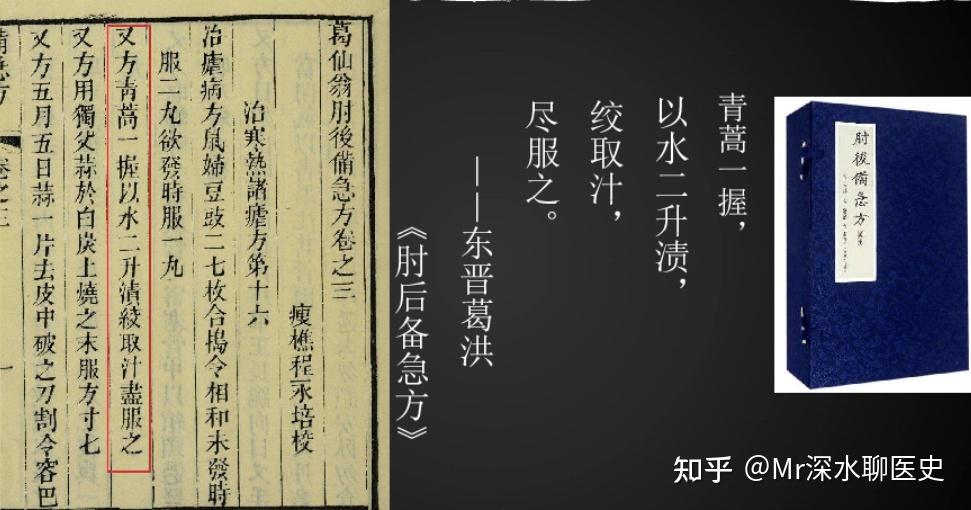

葛洪的《肘后备急方》里记载了“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”可以治疗疟疾,这原本就是如假包换的中药

后来我们明确了其中的有效成分是青蒿素,并在1983年利用香茅醛为原料化学合成了青蒿素

从此这个中药就变成了西药,而且中医药界这时候就不玩掩耳盗铃那套了,全部同意青蒿素变成西药,相当丝滑的变成了顺民

因为中医们心里也知道,中药的有效性就源自其有效成分,跟什么阴阳五行、升降沉浮、四气五味没一毛钱关系,这不过都是中医的臆想而已

主打一个嘴硬,但身形软

再举个例子

1971 年,哈尔滨医科大学附属第一医院的张亭栋医生偶然得到一个方子,主要成分是朱砂、砒霜和蟾酥(蟾蜍的毒腺分泌物),当地人用它来治疗肺结核

注意,此时此刻该药还是一个如假包换的中药

但张亭栋通过临床试验发现,这个方子对肺结核并没有明显效果,反而对急性粒细胞型白血病有缓解作用

之后通过几十年的反复验证,张亭栋发现这个方子里的朱砂和蟾酥都没有什么用,唯一起效果的物质就是砒霜(三氧化二砷),也就是后来俗称的“砷剂”

2016 年与 2018 年,“砷剂”先后获得了欧盟与 FDA 的批准,成为急性早幼粒细胞性白血病治疗的一线疗法

都知道迄今为止没有任何一款中药通过FDA审核,那么中药“砷剂”又是如何通过的呢?

答案是……人家已经算西药了,用的是西药的临床试验方法

掩耳盗铃又不见了对吧?谁都不是傻子,只不过爱“装”罢了

而且这种情况还不仅限于中药,再再举一个例子

历史上第一个使用金鸡纳树皮治疗疟疾的是北美的印第安人,当时这种药物还被认为是印第安部落的土著用药

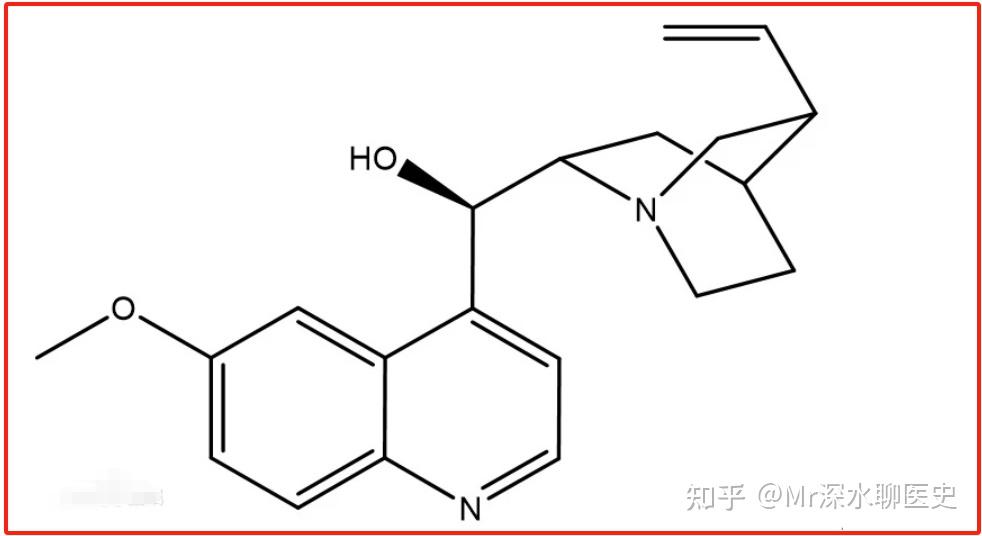

后来1826年法国人金鸡纳树的树皮上成功分离出了其抗疟的有效成分——奎宁

然后在1907年奎宁的化学结构式C20H24N2O2又被确定下来

最后是1934年由著名的德国拜尔公司完成了全化学合成奎宁工艺

100多年的时间,一款印第安人发明的印药,摇身一变成了如假包换的西药,你说印第安人会不会抱怨这是在“废医验药”?

印第安人才没中医那么大的心理负担,人虽然是原始部落,但人脑子并不原始,知道什么是进步什么是科学

但印第安人有一点比不上我们中国人,人乐金鸡纳树皮变成西药,而咱们国人则有些聪明过头了

例如清末民初广东商人梁培基拿西药奎宁掺甘草,摇身一变成了治疗疟疾的特效中药——“梁培基发冷丸”

梁培基靠着一手给中药添西药的法子赚的盆满钵满,开了民国时期广东最大的一家药厂——梁培基药厂

解放后这家药厂和其他药厂和并,变成了我们今天再熟悉不过的一家知名中药生产厂……

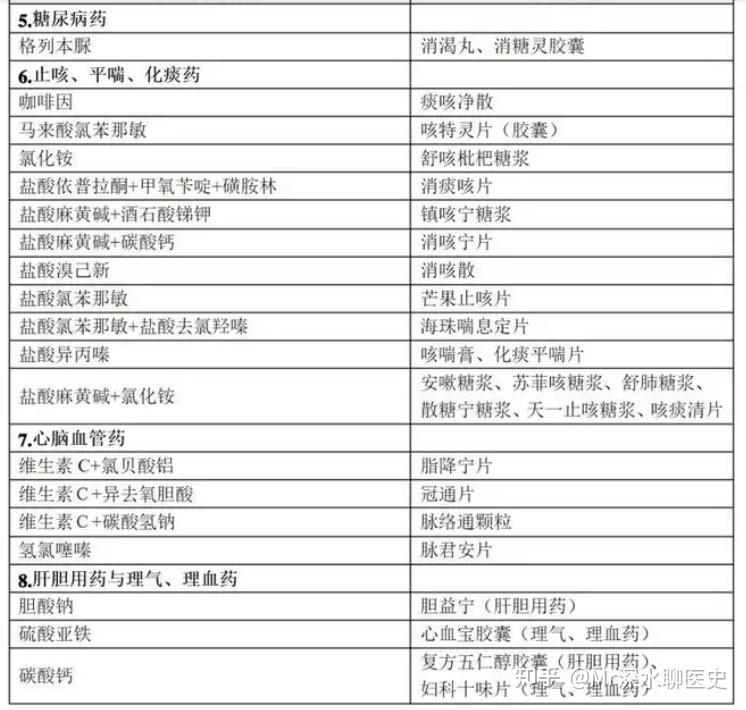

西药掺中药变中药这招儿,如今已经被广大中药生产企业变成了“致富秘诀”

说归说,原本是中药,在明确有效成分后摇身一变成了西药的我们一直在做

葛根

有效成分是异黄酮和含有糖甙和碳键甙的葛根素,临床上异黄酮有镇痛作用, 葛根素有保护心肌的作用

芍药

很早以前科学家就从芍药上找到了一种新的糖甙,经约10年的时间才分离除了其主要成分是芍药花素,其临床表现为具有一定的镇静和抗炎效果

甘草

上世纪80年代,中国科学家首次在东北甘草获得了异黄烷体—甘草定、甘草醇、O-甲基甘草醇、异甘草醇等

然后又从新疆甘草中获得甘草黄酮、甘草查耳酮A、和甘草查耳酮B等,临床效果也是抗炎镇痛。不过在大部分中药里甘草的作用并不明显,很多都是作为“味形”存在

柴胡

柴胡里的有效成分就是柴胡皂甙和柴胡皂甙元G,临床试验基本上对应了中医里定义,具有抗炎镇痛和降温的效果

桔梗

桔梗里含有皂甙元远志酸和桔梗甙元,临床上具有显著的镇咳和抗炎作用,应该说这是中药里少有的几个临床效果可以对标西药抗生素的

酸枣仁

中医有用酸枣仁于治疗失眠症,但科学家从酸枣仁里提取的主要成分是黑檀内酯,在临床上并没有镇静作用,所以很难说酸枣仁治失眠有什么科学依据

人参

前苏联早在上世纪60年代就从人参里成功提取了六种人参皂甙,并第一次在临床上证实了人参皂甙有增强机体的功效

如果需要,这个名单可以列的足够长以至于你压根没耐心看下去

但有一点可以明确的是,不管你承认不承认,这些被确定有效成分的中药,无一例外都不能再称之为中药,而是如假包换的西药

而且基于这些中药有效成分,我们再临床上已经研发出了全新的药物(当然是西药了)

例如:

从五味子里提取的双环醇,是中国首个具有国际自主知识产权的抗肝炎Ⅰ类新药

从麻黄里提取的麻黄碱,这是中国第一个原创药物,发明人是北京协和医学院药理系的陈克恢

从芹菜籽里提取的丁苯酞,是中国脑血管领域第一个拥有自主知识产权的创新药

从黄连里提取的黄连素,被称为中国的“他汀”与“二甲双胍”

……

至于传统中医药笃信的那些“药性”概念,似乎也就永远停留在了中医的嘴巴和笔头上

所以……

研究中药的有效成分就是“废医验药”,这是铁杆儿中医粉所不愿意看到的

但今天的药物学研究岂是你想做和不想做的?

只要上了临床,研究中药的有效成分就是一条必然的路径,这由不得你愿意不愿意

中药的那点儿博大精深、源远流长的遮羞布,就一定会被扯下来

那句老话怎么说来着?