通过他可以看到河北和河北人的缩影,围绕的只有大饼后的罪与罚。

我出生在农村,六年级时搬到城里,在二十岁之前一直都很瘦,瘦的肋骨明显,瘦的脸颊凹陷。

我爷打了大半辈子灰,我奶种了一辈子地,在我婴儿时我奶喂我吃肥得流油的肥肉,把我吃到呕吐,此后再也吃不下一点肥肉,连猪油的味道都会让我肠胃痉挛。

还和爷奶在一起住的时候我奶一天只做一锅饭,早上吃完剩下的留到中午晚上吃,晚上不够吃就会买张大饼,一张厚厚大大刚烙出来冒着热气的大饼。

用大饼就着炒出来的菜吃,而菜大多数都是素菜,素菜炒几片肉,几片肉再裹着饼,厚饼包裹薄肉,我吃不下,我奶就会给我炒个鸡蛋美其名曰额外的开荤。

因为需要下地干活,我奶吃得就不会少,碳水是她唯一的能量来源,她连鸡蛋都舍不得吃。

家里的饭菜实在不合我的胃口,我奶的厨艺普通,一辈子的家常菜,反反复复的基础味道。

那时候我只想吃点好的,真的只想吃点好的,吃点有滋有味的。

在我奶连续一周晚饭都是煮的面条以后,我终于吃不下那厚厚的白色面条,在我嘴里就像是条蚯蚓,滑嫩但恶心。我的眼泪夺眶而出,我打电话和我妈诉苦。

“妈,我不想吃面条,我再也不想吃面条了。”

我又吼又哭,我不明白为什么总是吃面条和大饼,我不明白为什么电视里的菜肴离我那么遥远。

我妈在接到电话以后第二天下班回来和我奶大吵一架,我离家出走,身无分文,躲在村子里的河沟旁的草丛里,我妈骑着她的电动车全村喊我的名字。

我从草丛里跳出来,我妈抱着我说我奶答应再也不一直吃面条了,我的眼泪还是出来,我明白这只是不会连续几天煮面条,而是面条和其他轮着来。

我妈把我领回家以后开着小汽车带我去城里下馆子,点了几道菜后我看着比我奶做的好的菜,也咽不下去了。

我只觉得难过,让我食欲不振的难过。

再之后我妈变着法子做些叫得出来名字的菜改善我的饮食,麻婆豆腐和水煮肉片,她买了料包以后就会给我做,而我奶在他们吃饭之前会给我煮个老坛酸菜牛肉面,里面打个蛋,再淋几滴香油,放上一把带梗的香菜,哪怕我说了不想吃香菜的梗。

就这样一直熬着熬着,我越长越高,也越来越瘦,我没有想吃的饭菜,我对吞咽有了一种接近恐惧的厌烦。

搬到城里后就是我妈做饭,我妈也时常抱怨着我奶只会做大一锅饭吃一顿新的,再吃好几顿剩的。

可我妈换了工作,晚饭下班回家以后她也会买上一张大饼,一张比村里还薄的厚饼,还是冒着热气。

在我十几年的饮食中,我和大饼就像是主人和奴仆,s和m,金箍和孙悟空的关系。

我不爱吃饼,那厚厚又软软的口感让我觉得是在咀嚼蛤蟆,但只有碳水的味道,劣质碳水的味道。而大饼外面都是烙饼的案板上裹着的一层面粉,颗颗粒粒,只要用手拿着就一定会粘在手指上,再用摸过大饼的手拿筷子,对我来说不亚于是一场酷刑。

但我不吃大饼我就没有主食可以吃,我妈没有时间蒸米饭,她也不愿意煮面条,她唯一能做的就是买了大饼以后买点卤菜和凉菜,让味道变得更丰富一点。

我再也没有诉苦,我习惯了大饼的折磨,这是一场饮食的诅咒,我受了十几年我也不再妄想能解脱。

于是天天的大饼中,我今天吃一角大饼囫囵下咽,第二天就不会吃,只吃几口菜就说饱了。

我的食欲已经开始消失,全都转变成了对大饼厌恶,我的饥饿感也不明显,饱腹感更是从来没有过。

我妈后来还会买点馒头,当我吃下一口馒头的时候,馒头和唾液反映出来的甜在我舌根成了酸,吃了半个馒头我就再也分泌不出口水,全靠牙齿咬成小块,再一股脑下咽,馒头比大饼还可恶。

再后来我还是在长大,靠着自己擅长的游戏可以赚点钱,我开始点外卖,我把全城的外卖都吃过了一遍,我爹说都是垃圾食品,我说垃圾食品都比大饼强,我们吵了又打,打了又吵。

全城的外卖都吃过了一遍,我不觉得哪家味道好吃,也不觉得哪家味道难吃,都比大饼丰富就足够,但每家外卖我都不会再点第二次。

我奶也在城里住了一段时间,她和我妈也在意我的饮食,她俩唯一所能做的就是给我买火烧,驴肉火烧。

驴肉火烧我吃的下,刚烙出来的火烧外皮酥脆,驴肉可口,汤汁香甜,但我已经瘦了很久,我只能吃一个,顶了天也就吃一个半。

超过我所能吃的量后,我就会呕吐,把吃的所有驴肉和火烧都吐出来,那烂糊的肉丝夹杂在胃液里的糊状火烧里,和屎唯一的区别就是比屎贵。

我后来谈了恋爱和喜欢的女生一起吃饭,火锅烤肉酸辣粉,拌饭烧烤小吃街,我还是一直没有食欲,只是看着她吃就已经满足,我尝上一口就已经足够。

她们总是对我的饭量表示好奇和疑问,她们羡慕我食欲弱吃的少不会胖,我还是无奈的笑。

其实我的味觉很灵敏,我可以尝出来一道菜里放了什么调料,甚至可以在脑里推演出做菜时的步骤,最灵敏的时候少放了一点盐都能尝出来。

正是因为味觉灵敏,我的食欲越发不振,我吃不下太多东西了。

我和朋友们一起吃饭也是吃的很少,总是喜欢喝酒,再到后来酗酒喝到胃出血,在饭店厕所里吐出来一滩红色的呕吐物。

我的胃部灼烧发疼,蹲在呕吐物旁边点上一根烟,闻着刺鼻的酒精味道再次呕吐,吐到干干净净,吐到清醒,吐到想起来这么多年的饮食,嘴角还是无奈的笑,再被呕吐物熏出来一场眼泪。

我也不再吃早饭,早饭不管吃什么,我都会准时喷射,蹲在厕所里面,吃多少拉多少,一点都不吸收,而且还会吃不下午饭和晚饭,肠胃会痉挛警告我。

我上高中时打比赛,参加比赛时只有早上吃个肯德基才不会喷射,肯德基最便宜的帕尼尼套餐就是我肠胃唯一能接受的早饭了。

再到高考结束后,我和我爹下工地开挖掘机,上午迎着毒辣太阳出了几层汗,哪怕出到虚脱,我也吃不下午饭的凉面,晚上回家以后只有早早睡觉。

我吃的一直都很少很少,我也不明白我的能量来源到底是什么,能够一直支撑我没饿死我也觉得我的身体很神奇。

再后来我在四川上了大学,在吃过四川的跷脚牛肉和面以后,我消失的食欲开始出现,饥饿感和饱腹感也变得明显。

我在四川吃了好多好多,从一米八身高一百一的体重吃到了一百五,一年时间就长了四十斤肉,肚子变成救生圈,胳膊肌肉的线条变成直线。

毕业以后我又回了家,我妈的对于大饼的开发程度又更进一层,她把吃剩的大饼切成丝放在冰箱冷冻层,然后吃的时候拿出来解冻,放到锅里炒上一炒。

我还是吃不下,但我趋近正常的食欲,时常出现的饥饿感提醒我要吃东西吃,我点了几家外卖,都不符合我的胃口。

于是我吃到一百五的体重开始派上作用,我晚上蜷缩在被窝里感受着肠胃的痉挛,享受着消化肌肉和脂肪的过程。

半年时间我又瘦了下去,瘦到了一百二。而我妈做的饭我也吃不下去了,崩溃的那天是她晚饭端出来中午剩的小半盘白菜帮子,四个人的晚餐,只有半盘白菜帮子。

时隔多年后我还是因为饮食崩溃了,我二十多岁了,已经找不到几个人可以诉苦了,我给我奶打电话哭诉,我问了一个问题,为什么总是这么吃饭?

我饿,我很饿,我太他妈饿,但太多东西我吃不下去。

于是我开始钻进厨房做饭,做的饭还算可以,但我只能吃下几口,剩下的都被我爹妈一扫而光,他们感叹我饭做的好,我还是苦笑,没有办法。

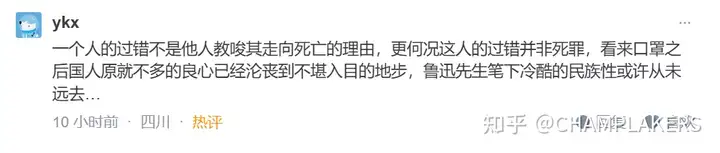

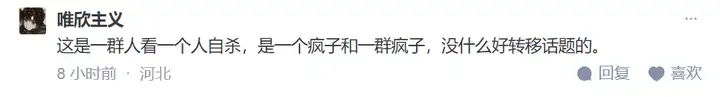

我看到了良子,如果我的肠胃可以接受大饼,我也会像他一样吃,我能吃掉眼前所有,我不想咀嚼只想吞咽,正如我吞咽那些我一直想逃离的大饼和面条。

十几年的饮食把我剔除出了正常人的行列,河北的饮食却又一直如此,大饼裹着一切,碳水提供力气,都偏爱着肥肉。

我学会了体谅我爷奶,因为要干活没有时间做饭,他们又是饿过来苦过来的,太多东西能吃就行,不会考虑味道如何,只要能吃,能吃饱,就有力气继续干活。吃饭不是享受,而是一直为了干更多活的前提。

我也理解了我爹妈,干的最基础的工作,下班时间没有力气再做饭,大饼吃了就能饱腹,吃上几口菜增加味道就已足够。

我们家是标准的普通家庭,河北的普通家庭也确实如此。

哪怕他们有了钱,搬到了城里,也舍不得吃好的,驴肉火烧都是给我买,我爹干活也只是吃着十元管饱。

大饼盖过了他们的一生,他们的孩子却一直怨恨大饼。

最廉价的碳水提供最朴素的力气,就像河北的驴咽下草料最后成为驴肉火烧里的肉。

他们的身材也被大饼撑出了胃袋,全家五口人,只有我一个人没有胃袋。

现在看到良子我就会想我应该是投错了胎,我也恨着我的味觉灵敏和肠胃脆弱,我本应该成为下一头良子的。

我想把河北的大饼都吃光,把河北的焖子都造完,让所有人都能有着更合理更健康的饮食结构,蔬菜蛋白质都搭配得当。

但我知道,这一切都不是大饼造成的。

普通人生在河北,大饼只是罚,不是罪,罪是大多数人只能选择大饼,罪是劣质碳水填充着无数个大大小小的胃袋。

胃袋里的罪,每个河北的普通人都在偿还。