二审判决,难!

在历经6次调解后,7月24日,“成都地铁诬陷偷拍案”涉事男主何先生表示,自己已经和二审主审法官通了电话,表示因为双方无法就差距达成一致,自己不愿意再调解了,请二审法院依法做出判决。

法官也同意了当事人这个诉求。

这意味着,在一审宣判8个月后,该案二审将于近期依法做出判决。

这个案子不好判。

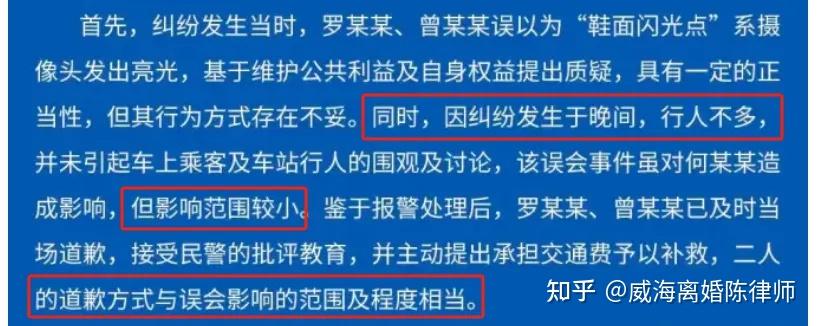

去年12月,一审法院做出了判决,以两名女生和成都地铁未侵犯何先生一般人格权为由,驳回了何先生的全部诉讼请求。

而且法院还在说理中提到,当时地铁上人比较少,给何先生造成的影响有限;将事件在网络曝光影响扩大,是何先生自己的原因。

对于大部分对法律圈内的人士来说,法院驳回何先生的诉讼请求在预料之中,毕竟何先生的诉求按照当下的法律来看确实有点离谱。

何先生诉求:一是两名女生和成都地铁刊登道歉声明、连续10天在案涉地铁站宣读道歉声明;二是赔偿经济损失及精神损害抚慰金共50000元。

第一,连续10天在地铁站宣读道歉声明,这是近乎侮辱式的诉求,法院不可能支持;第二,赔偿经济损失和精神损害抚慰金50000元太高了,和造成的损害不相当。

01 问题在于,一审法院在判决说理中,不仅没有定纷止争,反而起到了火上浇油 的效果。

法院认为,纠纷发生于晚间,行人不多,影响范围较小,因为两名女生当晚在派出所内的道歉方式,“与误会影响的范围及程度相当”。

这个说法太过想当然,并没有站在涉事男主何先生的角度来考虑问题。

如果这个逻辑可以成立,那我可以换一种方式,假如我偷拍了一位女生,我也可以跟她说,“我偷拍后只是自己看,没有发到网上,对你没有任何影响”。

成立吗?

被偷拍,不在于被多少人看到,而在于对当事人隐私权和羞耻感的侵犯,哪怕没有任何人看到,这也是我不可侵犯的隐私。

一样的道理,被诬陷,哪怕没有任何人看到我被诬陷,但只要我被这样怀疑了,我就会很难受,这是对我人格的贬损。

何况,当晚的成都地铁上,人真的少吗?可以看看下面这个事发当时的现场图,这叫人少?众目睽睽下被诬陷偷拍,地铁保安一来就架住了何先生的胳膊。

这种公开诬陷和侮辱所造成的伤害和屈辱感,是仅在派出所的一句毫无真诚的“帅哥,对不起”,就可以弥补的吗?

法院另一段说理,同样毫无逻辑。

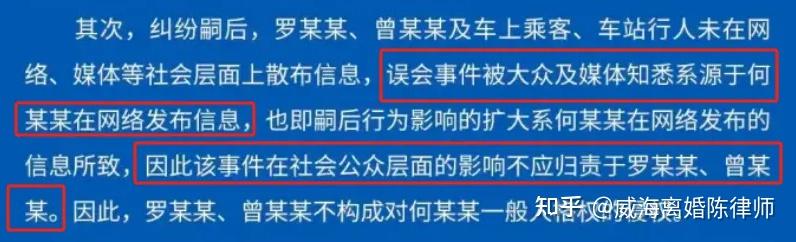

法院认为,该事件被大众及媒体知悉,源于何先生在网络发布信息,因此该事件在社会公众层面的影响不应该归责于两名女生。

很显然,法院的逻辑是,你是“受害人”,你受到伤害后把事情发到网上,扩大了影响,那是你自己的事,不该归咎于“加害者”。

如果法院这个逻辑成立,那是否意味着,受害人不可以把自己受害的情况,或者视频发布到网上?一旦你发到网上扩大了影响,那就是你自己的责任。

我想起了《中国妇女报》在评价一起暴力伤害女性的视频被曝光后的用词,“不严惩不足以平民愤、不严惩不足以抚伤痕”。

遭受伤害后,通过网络公开求助,是受害者维护自己权益的合理手段。不公开,不上网,哪里来的民愤?哪里来的伤痛?

何先生选择网络曝光,本身就是因为自己在地铁上所遭受的屈辱,无法得到有效的排解和抚慰。

网络曝光是宣泄自己情绪的一种方式,他有权向公众表明,自己不是“猥琐男”,何况,他自始至终都没有公开过女生的肖像及姓名等隐私信息。

这种情况下,法院却苛责“你把事情发到网上,是你自己的问题”,这种苛责对何先生来说公平吗?

02 该案二审可能怎么判?

二审的难点在于,对于这样一起影响力广泛的案件,判决已经不止于裁判涉事双方的纠纷,其还将起到引领社会风气的作用。

如果判决偏向于诬陷者不承担责任,那是不是今后可以任意怀疑一个人偷拍,而不需要承担责任?

如果判决偏向于让诬陷者承担巨额赔偿责任,那今后面对可能潜在的偷拍,还有谁敢站出来?毕竟一旦对方没有偷拍,就可能要承担巨额赔偿。

更关键的是,原告何先生提出的是明显不合理的诉求。作为法官,其无权更改原告的诉讼请求,只能选择支持、不支持或部分支持。

所以,二审判决可能的结果是:

法院以女方已经书面道歉、当庭道歉的方式表达了歉意,已经恢复了何先生的名誉,因此不支持刊登道歉声明,在地铁道歉10日的诉求。

对于何先生主张的5万元经济损失和精神损害抚慰金,象征性地支持5000元。

最关键的是,法院将对一审法院的说理进行批评指正,并重新进行说理,对女方的行为给予相对比较严厉的批评,同时指出,当众诬陷他人偷拍,是对他人人格的严重侮辱,诬陷者理应承担责任。

你认为这样判合理吗?