尚小明教授盛赞的这篇校优博论文我至今没有看过。

不过,优博论文作者倒是在今年第1期《清史研究》上发表了一篇《危险的馈赠:咸同年间俄国送华枪炮与教习始末(1856-1862)》。

因为本人对这一题材很感兴趣,看到预告便颇为期待。

结果1月15日上线后看了几遍,感觉这篇文章中文材料梳理还是很不错,但一篇讨论中俄关系的文章全文12页就引了一老一少两份俄文材料,心还是凉了小半截。

等细品根据俄文材料写出的内容后,就只能说是大跌眼镜了——这可不是在知乎上码字,而是白纸黑字地发在学术期刊上。

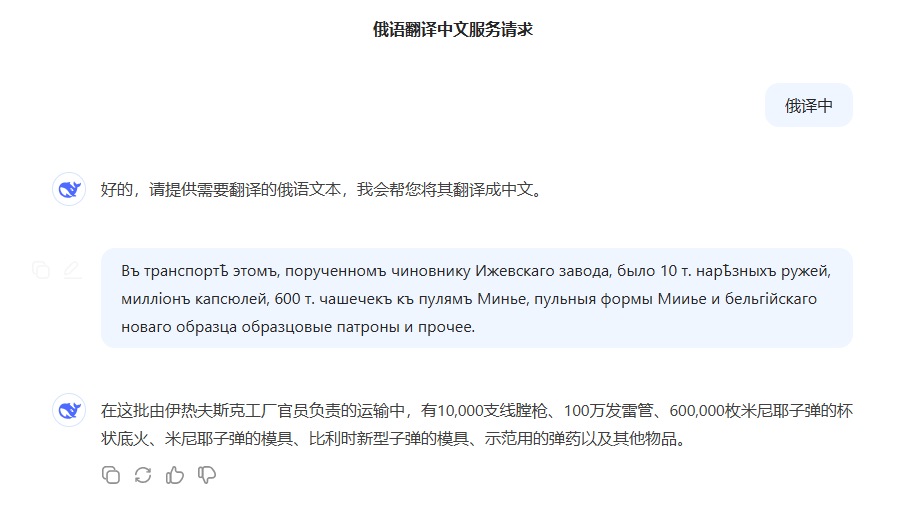

俄语里的“千”(тысяча)经常缩写成тыс.乃至т.,好巧不巧,苏联时代推行公制后,重量单位“吨”(тонна)也是经常缩写成т.。

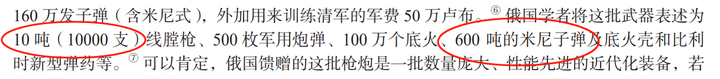

于是,文章里就把前面那本1895年出版的著作里的“千”当成了当时俄国人根本就不怎么用的“吨”!

1万支线膛枪这下成了10吨线膛枪!

但这个其实还好,1万支枪怎么也得有个几十吨重的。

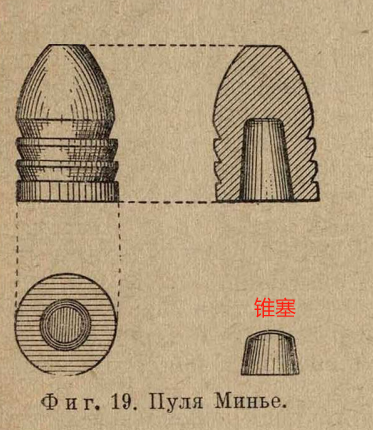

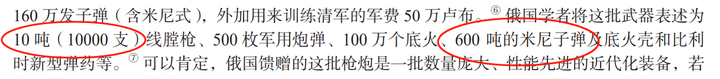

后头60万个米尼耶子弹锥塞/杯状底火(чашечка)变成了600吨的米尼耶子弹及底火壳才是真的惊悚!

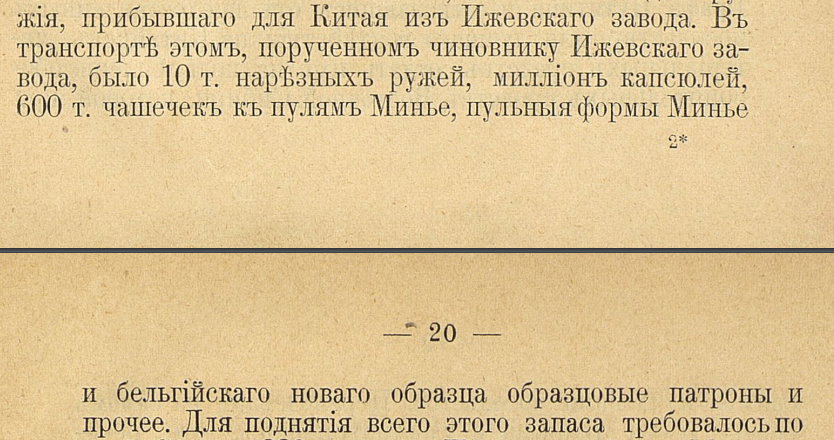

实际上,后面那篇2020年发表的论文里原本是给了文章作者一个查漏补缺的机会,因为文中明确交代那是1万支线膛枪,而且这次连тыс.这个缩写都没用,直接用的全拼。

奈何作者缺乏相关意识,仅仅是在10吨后面自作聪明地补了个1万支罢了!

回看一下,这段文字实际上仅有“100万个底火”无须修改,其他内容都存在或多或少的错误。

10吨和600吨错误已述,“比利时新型弹药”实际是比利时新型子弹模具,就连“500枚军用炮弹”这个看着真没什么理解难度的东西都不大对头,因为霍赫洛夫明确指出那是500枝军用火箭(500 боевых ракет)。[1]

顺便一提,亚历山大·尼古拉耶维奇·霍赫洛夫(А. Н. Хохлов)上世纪80年代发表过一篇重要文章《1856~1860年英法中战争与俄国对中国的援助问题》(Англо-франко-китайская война (1856-1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю),可以说是讨论俄方视角下这一问题的必读材料,但很可惜并未出现在文章参考资料里。

小结如下。

1、最好不要引用拿看不懂的语言写的文献。

2、万一真的要用拿看不懂的语言写的文献,也要多找几个人问问。

3、哪怕真的不想问人,那也找个好点的机翻对付一下。

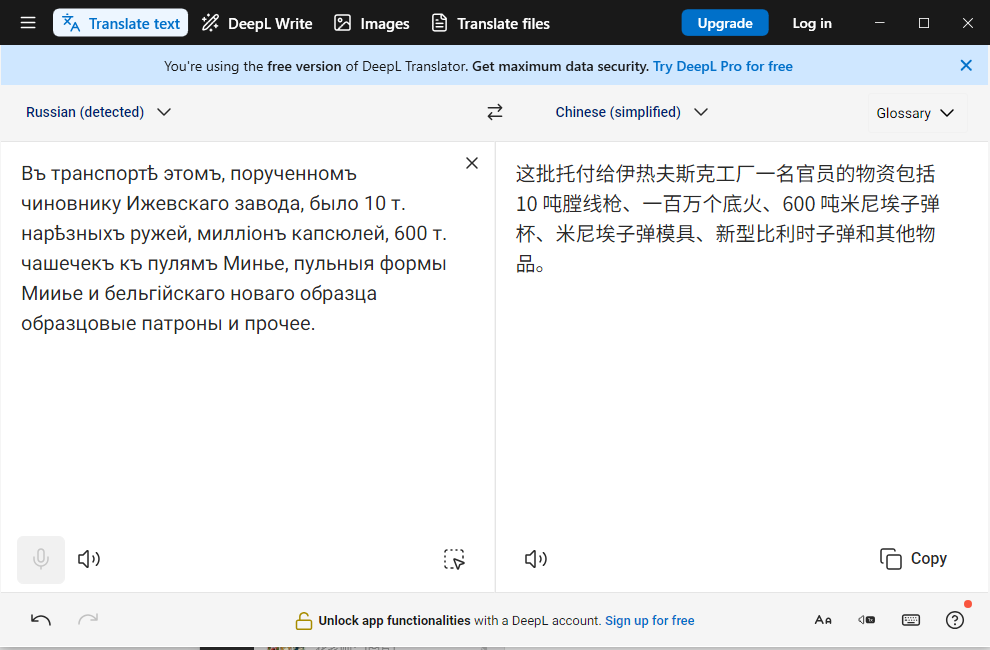

最后冒昧揣测一下,之所以文章里会出现10吨线膛枪和600吨米尼子弹的笑话,很可能是被DeepL坑了。

哪怕用个DeepSeek,也不至于闹这笑话。

硬是要用的时候,还是整个好点的机翻算了。

参考

- ^Хохлов А.Н. « Англо-франко-китайская война и вопрос о помощи России Китаю » // Документы опровергают. Против фальсификации истории русско-китайских отношений. М., 1982, С. 334.