4月15日,中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

阿卜杜拉希扬介绍了伊方对伊朗驻叙利亚使馆馆舍遇袭事件的立场,表示联合国安理会没有就此作出必要反应,伊方有权对主权受到侵犯作出自卫回应。当前地区局势十分敏感,伊方愿意保持克制,无意进一步升级局势。

伊方主张在加沙立即实现停火,支持中方为推动停火、恢复地区安宁、加强地区国家合作作出的积极努力。伊方愿同中方一道,推动伊中合作进一步发展。

王毅表示,中方强烈谴责并坚决反对伊朗驻叙利亚使馆馆舍遇袭事件,认为这一事件严重违反国际法,不可接受。

王毅表示,中方注意到伊朗表示伊方采取的行动是有限度的,是对馆舍遇袭事件行使自卫权,赞赏伊方强调不针对地区国家和周边邻国,并且重申继续奉行睦邻友好政策。相信伊朗能够把握好局势,在维护伊方主权和尊严的同时,避免局势进一步动荡。

王毅说,当前局势是加沙冲突升级的外溢效应。当务之急是尽快落实安理会第2728号决议,在加沙实现停火止战,切实保护平民,防止人道灾难进一步加剧。中方愿同伊方保持沟通,共同推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。中伊是全面战略伙伴,中方愿同伊方稳步推进各领域务实合作,推动中伊关系取得更大发展。

以上援引新华社报道。

此次伊朗和以色列的冲突,起因是以色列在4月1日轰炸了伊朗驻叙利亚大使馆。4月13日晚,伊朗对以色列发动了大规模的打击,进行了明确的报复行动。

伊朗14日凌晨宣布,已经向以色列发动报复性打击。以色列方面表示,伊朗发射的无人机和导弹多数被拦截,以方损失不大。国际社会对紧张局势可能升级表达关注,联合国安全理事会将召开紧急会议。

伊朗以色列为何爆发冲突?双方的矛盾究竟因何而来?

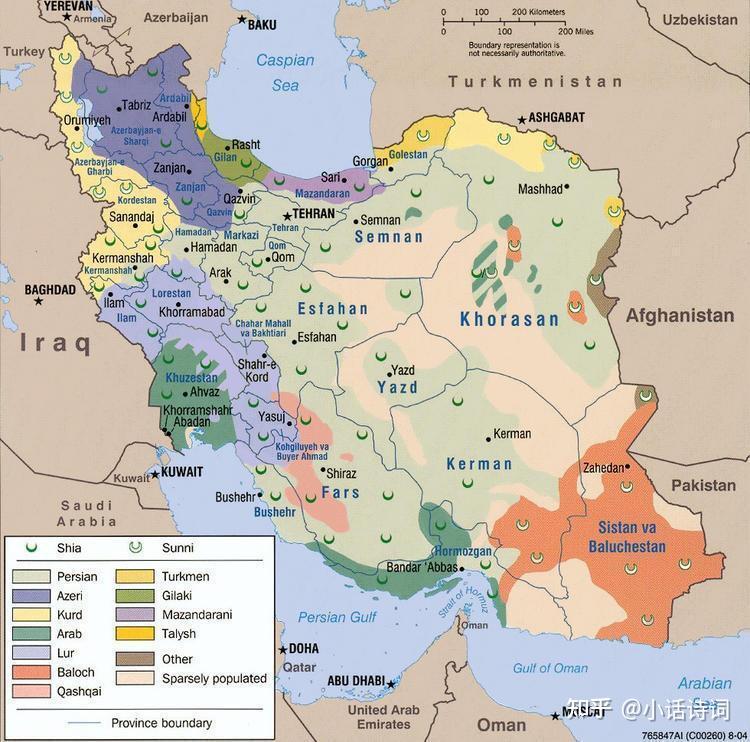

伊朗的主体民族是波斯人,他们并没有与以色列接壤,不是跟阿拉伯人那样和犹太人有实质性的领土争端,那为什么这么仇视以色列?

其实历史上,犹太人和波斯人关系还是挺“睦邻友好”的。

在公元前550年,居鲁士皇帝建立了波斯人第一个统一王朝:阿契美尼德王朝,即赫赫有名的波斯帝国。帝国建立后,居鲁士大力扩张领土。在进攻新巴比伦王国时,波斯大军得到了其境内犹太人的策应。

因为之前新巴比伦王国的尼布甲尼撒二世两次征服犹太王国,将大量犹太人掳往自己的国土上,历史上称之为“巴比伦之囚”。所以当波斯军队兵临城下后,犹太人非常积极地做起了内应。

在消灭了新巴比伦王国后,波斯人立刻释放了这些犹太俘虏,并将财富还给了他们。大约有4万名犹太人返回了今天的巴勒斯坦地区,还在波斯人的帮助下在耶路撒冷重建了他们的圣殿。

当时波斯人的民族和宗教政策都比较宽容,犹太人在帝国境内享有很高程度的自治,一些犹太人还当上了高官。

为波斯人和犹太人关系恶化埋下伏笔的是波斯人的伊斯兰化。公元651年,阿拉伯人灭掉了波斯人的萨珊王朝。

在这之后的数百年间,波斯人被阿拉伯帝国统治,伊斯兰教成为了波斯人最主要的宗教,包括犹太人在内的非穆林被剥夺了社会和政治上的平等权利,这一变化影响了后来很多重大的历史事件。

犹太人和波斯人关系急转直下的标志性事件是二战之后,犹太复国主义者来到巴勒斯坦地区。这一部分犹太人的意识形态和行事作派和周边穆斯林关系迅速激化,因为两者的宗教分歧直接聚焦在耶路撒冷圣地问题上,并且还夹杂着土地生存空间争端,调和余地越来越小。

从此之后在分析二者之间关系的时候,波斯一犹太的民族关系更多让位于伊朗-以色列的国家关系。

然而当时伊朗的上层和以色列还是保持着良好的关系。原因是当时伊朗的巴列维政权是个亲美政权,在美国这个中间人的影响下,以色列和伊朗展开了各种合作和交易。

以色列就不用说了,因为四处树敌的环境,非常渴望在中东有个盟友。以色列也通过伊朗获得了实实在在的利益,首先就是人口。因为和阿拉伯人已经势同水火,解救在伊拉克的犹太人成了以色列政府的一个重大任务。由于伊朗和伊拉克有着漫长的边界线,伊朗就成为了犹太人返回以色列的中转站。

从1948年到1977年,大约有4. 5万犹太人从伊朗移民至以色列。

其次就是石油。作为现代工业的血液,长期处于战争中的以色列急需这种战略资源,最大的靠山美国人也不可能敞开了供应。所以巴列维政权的伊朗成为了以色列最大的加油站,从1959到1971年,以色列高达80% ~ 90%的原油是从伊朗进口。

对于巴列维政权来说,回报也是丰厚的。鉴于犹太人在美国巨大的影响力,巴列维本人非常渴望和以色列搞好关系来拉美国的赞助。由于犹太游说团的活动,美国当时出台了不少利好伊朗的外交政策。

出于稳固政权的迫切需要,巴列维国王极为重视军队建设。以色列也非常贴心地对伊朗军队培训军官、飞行员等技术性人才,摩萨德还帮助伊朗建立自己的情报部门。

和今天一直叫嚣着要把以色列消灭掉的伊朗鹰派军官不同,当时伊朗军官团是犹太人一手带出来的。以至于在两伊战争初期,战局对伊朗不利,革命后的伊朗政权不得不把在监狱中的前政权军官、飞行员放岀来助阵。

虽然巴列维政权和以色列关系很友好,但双方并没有建立外交关系。主要原因是当时的伊朗国内的阶层是极为分裂的,德黑兰的精英阶层非常西化,首都女性打扮得欧美贵妇一样,巴列维政权的高官也极为喜欢在假期去法国、意大利购置奢侈品。

但出了德黑兰,广大的农村地区则是宗教保守势力占主流,视跟以色列打得火热的巴列维政权为伊斯兰世界的叛徒。因此以色列建国后,古里安、梅厄、贝京、达扬、佩雷斯等大佬频频造访德黑兰,但巴列维国王还是因为国内的宗教保守势力迟迟不能作出与以色列正式建立外交关系的决定。

1979年,伊朗国内爆发伊斯兰革命,巴列维政权垮台。长期流亡海外的什叶派宗教领袖霍梅尼回国,在伊朗成立政教合一的政权。

霍梅尼本人在新政权中的地位远超中世纪的教皇,凌驾于三权之上,几乎不受宪法的束缚,对政治、宗教事务都有决策权,并且还能罢免总统,可以说他的个人意志决定了国家大政方针的走向。

对于前政权和以色列,霍梅尼公开放话:“巴列维国王是犹太复国主义者的代理人,以色列人是巴列维国王及其反动政府的帮凶”。

1979年也成了伊朗和以色列关系的分水岭,巴列维政权时期基于利益的两国外交关系很快就转化成了包含宗教意识形态之争的敌对关系,耶路撒冷问题很快被摆上了台面。

对于耶路撒冷和巴勒斯坦问题,霍梅尼的定性是“耶路撒冷属于穆斯林所有,巴勒斯坦是被压迫者,以色列欺凌他们。因此,我们是他们的支持者,我们大家应起来消灭以色列,让英勇的巴勒斯坦取而代之。从根本上来讲,解放耶路撒冷、铲除以色列这株毒木是全体穆斯林的义务。

耶路撒冷的问题并非仅仅是某一个人的问题,也不仅仅是某个国家的问题,同时也不仅仅是今天穆斯林面对的问题,而是全世界的穆斯林过去、现在和未来都必须面对的问题。”

这也是为什么今天阿拉伯人对于巴勒斯坦的支持越来越流于口头形式,身为非阿拉伯民族的伊朗人却肯下大成本援助反以色列的哈马斯和真主党。

如今,中东地区,尤其是加沙地带,成为巴以冲突周期性爆炸的火药桶,有着错综复杂的历史原因,各民族、宗教派别利益纠葛如一团乱麻。