你希望你的孩子是个平凡人承欢膝下,还是希望你的孩子成为国家栋梁?

- 1 个点赞 👍

查看全文>>

我是大白 - 0 个点赞 👍

文化大师陈序经

蔡葩

2003年第9月9月,海南省文昌市在一代文化大师陈序经先生的祖居清澜洋头村隆重举行“陈序经故居落成仪式”。

陈序经的父亲陈继美,小时家境极为贫寒,一生只上过半年学。和许多文昌男子一样,他早年到南洋谋生,在南洋种植椰子和橡胶。后在新加坡做生意,积攒了一笔可观的资金,但他没有像其他同乡那样,购田置业,买车买房,而是将所得的大部分钱,供陈序经读书。

1919年春,陈序经已经16岁。父亲托人将他带到新加坡读书。年底父亲又将他送回广州,进入当年全国闻名的贵族学校岭南大学附中读书。

1925年7月,陈序经在复旦大学社会科学院毕业,父亲从新加坡来信让他做好留学的准备。陈序经选择的是美国著名的高等学府之一伊利诺斯大学的研究生院 主科是政治学,副科是社会学。陈序经通常5点前就起床,挑灯苦读,人家放假畅游欧美,他还在学校里继续用功。所以,从1925年夏到1928年春,陈序经实际只用了两年多的时间就取得了硕士和博士学位,令人叹服!

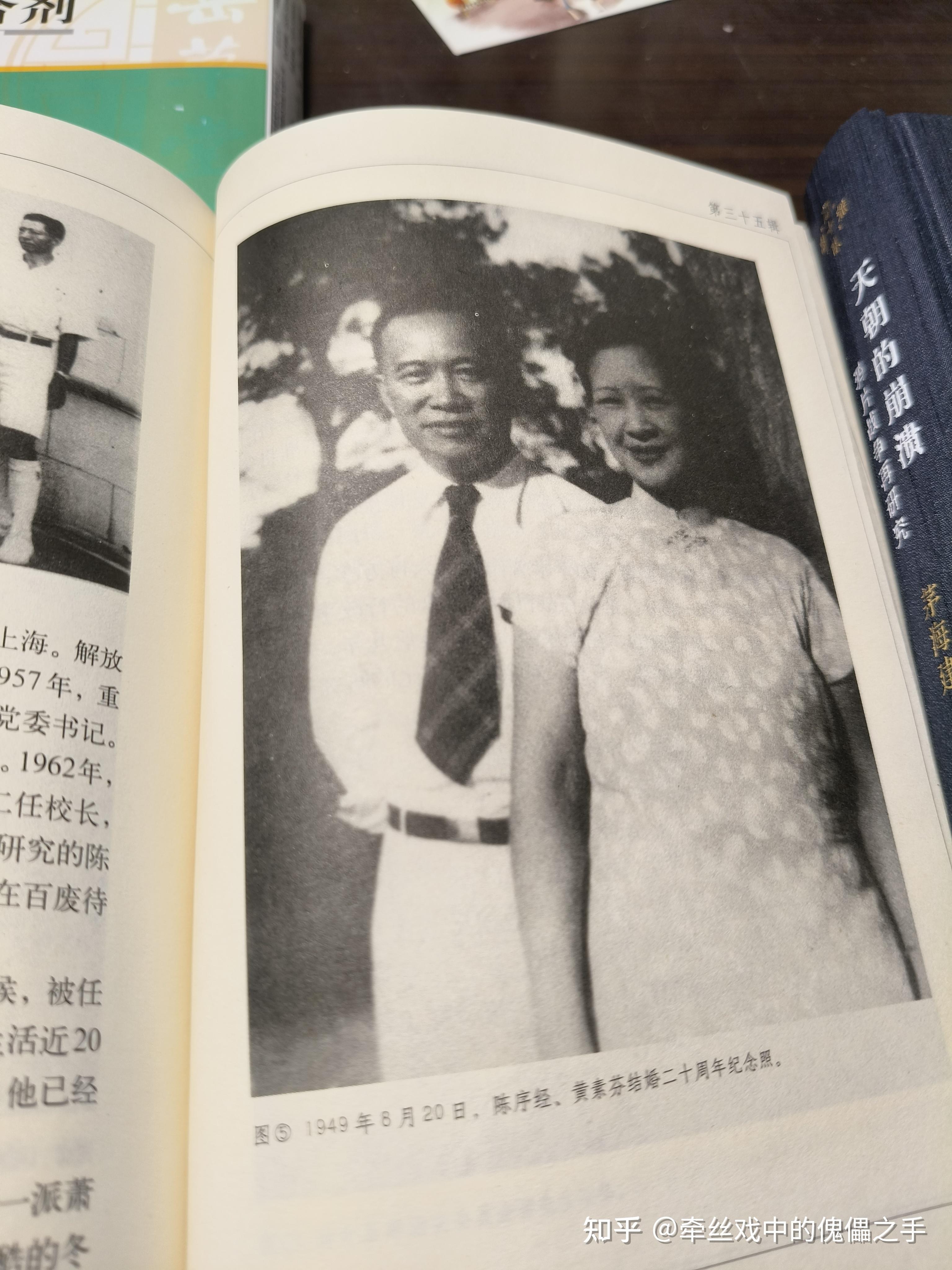

1928年夏天,陈序经学成回国。这一年,他结识了广东中山石岐的大家闺秀、真光教会学校毕业的黄素芬。成家后的陈序经在岭南大学已有了很好的教职,很得好评 朋友们也希望他继续留在岭南,可父亲却坚持要他再到欧洲留学几年,而且是要带着自己的新婚妻子去。父亲做好安排,让他先到德国两年,后到法国两年,再去英国一年。

1930年,一生热爱故土的父亲忽然收拾在南洋的生意,回到文昌清澜,开设一家叫美和号的商铺。他不断鼓励儿子、儿媳在欧洲多住几年 不必我费用担心。1932年暑假,陈序经得知父亲病重的消息,等他远渡重洋,携妻带女赶回家乡,父亲却已在三天前去世了。那年父亲才60岁,是手术感染不洁而逝的。

1948年,父亲过世16年后,陈序经总计20卷,长达200万字的《文化学系统》终于问世了。书稿完成后,陈序经在《我怎样研究文化学》一文中深情地写道:“……我当时写那本书(指《中国文化的出路》的一个目的,是想把它来做我父亲六旬寿辰的小小礼物。谁料寿辰还未到期,我父亲竟于去年的夏天因病而辞世了。……人世间最觉得难过的事情,恐怕没有像这样的了!”

陈序经的一生,曾在国内引起三次大争论,一是文化问题大争论,亦即震惊中国学界、引来无数辩论的“全盘西化论”;二是关于乡村建设的争论;三是影响深远的关于教育问题的争论。其时,陈序经断没聊天到有关“全盘西化”的争论延续了半个世纪以上,成了他在历次运动中受迫害的把柄。现在,关于陈序经的研究论文可谓方兴未艾,对于“全盘西化”的评价也是仁者见仁,智者见智。端木正先生曾指出:陈序经是现代中国学术史、教育史和文化史时代大师。“凡历史学、政治学、社会学、经济学、教育学、法学、民族学,无不精审,且多有独到之见。”陈序经研究热的到来,昭示着我们的时代与大师的精神正好汇合到一块来。

陈序经担任过中国多所著名大学的校长。岭南学子曾评论:在岭南大学一百多年第历史中,共有过9位校长,陈序经校长的学术成就、人格魅力是最受推崇的。1948至1952年,陈序经入主岭南大学。陈序经想方设法吸引了国内外享有盛誉的学者,如陈寅恪、容庚、冯秉铨、王力、周寿恺、陈耀真、毛文书、谢志光等,阵容之强大,令人刮目。其父因手术感染而死,他痛定思痛,下决心重新组建了医学院。

经1952年的院校调整,中山大学定址于原岭南大学校园,岭南大学的工学院则合并到华南理工学院,农学院合并到华南农学院,医学院合并到现在的中山医学院,一所综合性大学就这样被取消了。

陈序经呕心沥血的岭南大学消失了,他心中的惆怅自不必说。这时,有朋友劝他出国,但陈序经决意要留下来。后来发生的悲剧超出了陈序经的想象。

上世纪50年代初,是中国和前苏联的“热恋期”,向“老大哥”的学习已经延伸到各个领域。我们按照苏联的模式进行院校调整,课程专业也沿袭苏联。一代教育家摸索出来的教学理念,已经变得不合时宜,尤其是私立大学或是教会大学更被认为是产生资产阶级的温床。

1952年,陈序经离开了私立岭南大学校长的位置,暂时没有担任任何行政职务,尽管在此期间挂了一个中山大学筹委会副主任的头衔。这个时期的他没有开课,曾很受学生欢迎的政治学、社会学和文化学,均被认为是资产阶级的“毒草”,当然不能再拿它来“毒害”新中国的一代了。这正好让一心想做学问的陈序经得到舒缓的空间,他可以按照他的计划写作了。

1952年到1964年间,陈序经以常人难以想象的勤奋,先后完成了近百万字的匈奴史和一百多万字的东南亚古史研究,《中西交通史》一稿写了一半,他就含悲而逝,留下千古遗憾!在“学术之风何时来,运动之风何时去”的大环境下,陈序经做了大量研究工作!可叹的是,他的这些心血之作无一能在有生之年正式出版!

——摘自山东画报出版社《老照片》第三十五辑。

人言是丹青:詹天佑铜像前的遐想

姜鸣

但在上个世纪,对中国人来说,公派留学决计不是诱人的美差良机。詹天佑的父亲詹兴洪,就曾在“兹有子天佑,情愿送宪局带往花旗国肄业。学习机艺回来之日,听从中国差遣,不得在外逗留生理。倘有疾病生死,各安天命”的保证书上画过押,似乎签署了通往另一个世界的卖身契。由于受到朝廷内部顽固势力的阻挠破坏和美国出现大排斥华工浪潮,这个计划之1881年夭折。容闳和特韦契尔牧师做了大量工作,甚至通过美国著名作家马克.吐温去游说前总统格兰特也无法挽回。所有留学生被迫中止学业,遣返回国,并受到歧视。国内的官员以为,西方人的奇技淫巧就是“船坚炮利”,要使这些在国外读过洋书吃过面包的人“学以致用”,唯有去干水师。于是,学工程的詹天佑和相当多的同学都被分配在福建船政局的军舰上,另外一些留学生被派到电报局。他们经过很长时间的痛苦磨砺,才随着中国现代化事业的推进,重新崭露头角。比如唐绍仪,出任中华民国政府的第一任国务总理;梁敦彦,当过清末的外务部尚书;沈寿昌、陈金揆、黄祖莲,作为北洋海军军官,壮烈牺牲于中日甲午战争;唐国安,担任北京清华学校的首任校长;而詹天佑,则成为中国的铁路之父。

詹天佑毕业于耶鲁大学,属幼童中真正在美国完成高等学历教育的少数几个人之一。他生平最杰出的贡献,是1905—1909年独立主持京张铁路的勘察、设计和施工,使得他的专业只是在祖国发挥了作用。这个工程最为艰巨的关沟路段,就是南口至八达岭有线。为了解决高差带来的爬坡难题,詹氏提出用两辆机车推挽列车,并设计了“之字拐”展线方案,在青龙桥附近的山坡修筑了多层铁路,使列车在回旋褊狭的山区不断爬坡升高。我们正是沿着这条铁路来到青龙桥,因此也就亲身体验到设计在精妙给工程之艰巨。

1988年,我和妻子赴京度假,重访长城。在八达岭北门停车场附近,新建了一座二层楼纪念馆,专门陈列詹氏生平事迹。展厅里有许多珍贵的照片,最吸引我的,是当年幼童在美国康州留学时,组成的“东方人”棒球队大合影,詹天佑站在后排。他们都穿着白衬衫和球裤,戴着领结或领带,辫子则已剪去,个个英姿勃勃,在茵茵的绿草场上灿烂地微笑,充满着自信。难怪冬烘先生们痛心疾首地说:“外洋风俗,流弊多端,各学生腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习。即使竭力整饬,亦觉防范难周,极应将(幼童留学肄业)局裁撤。”用现在的语言来说,就是这些孩子年龄太小,世界观尚未定型,容易受到资产阶级思想的侵蚀。即使加强传统教育,也难以奏效,不如将其召回国罢了。谁能想到,就是这伙青年,在旧金山等船回国时,曾与奥克兰棒球队比赛并大获全胜。因为他们拥有耶鲁大学校队投手,能掷出高质量的低手球,以使全场观众大哗。用一个幼童的话来说,在那时,“又有谁看过东方人玩棒球呢?”

女作家陈丹燕告诉我,她在美国旅行时,有一天,和陈峰、公婷等几个培养从耶鲁驱车去哈特福德,探访马克.吐温和斯陀夫人的故居。路上,听说附近有一个墓园,里面有容闳的坟墓,于是便停车去找。在火红的槭树、金黄的银杏的婆娑树影和茂盛的绿草丛中,是一片片灰白的的古老墓碑和雕塑。但他们没有找到容闳的墓碑,只得怏怏而去,引为遗憾。容闳的晚年是在哈特福德度过的,他支持康有为的维新变法,也支持孙中山的革命。他活到1912年,看到了辛亥革命的成功。

——摘自三联书店《天公不语对枯棋:晚清的政局和人物》一书。

编辑于 2024-03-21 14:06・IP 属地山东查看全文>>

牵丝戏中的傀儡之手 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

魁星台