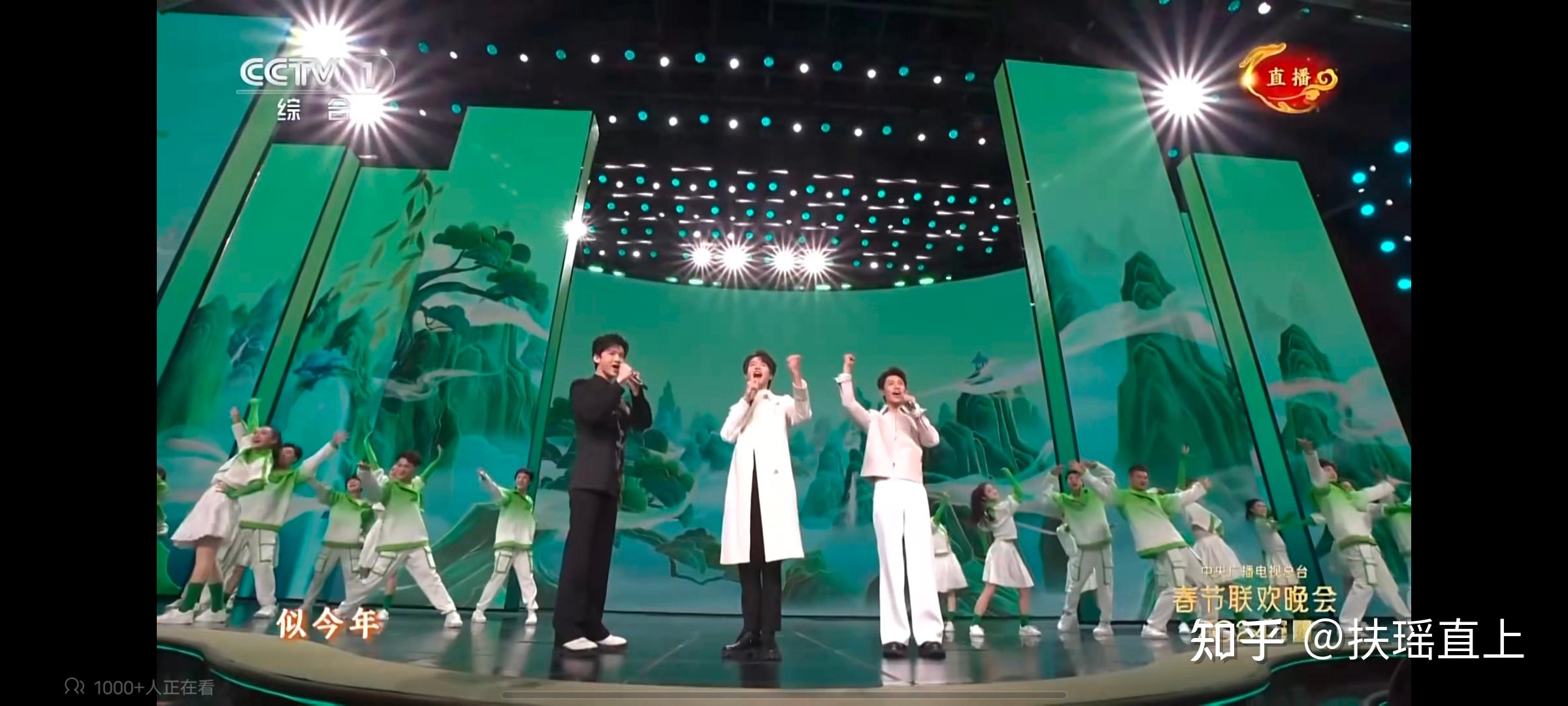

感觉大家都扒的差不多了。我就提一个画面吧。如图:

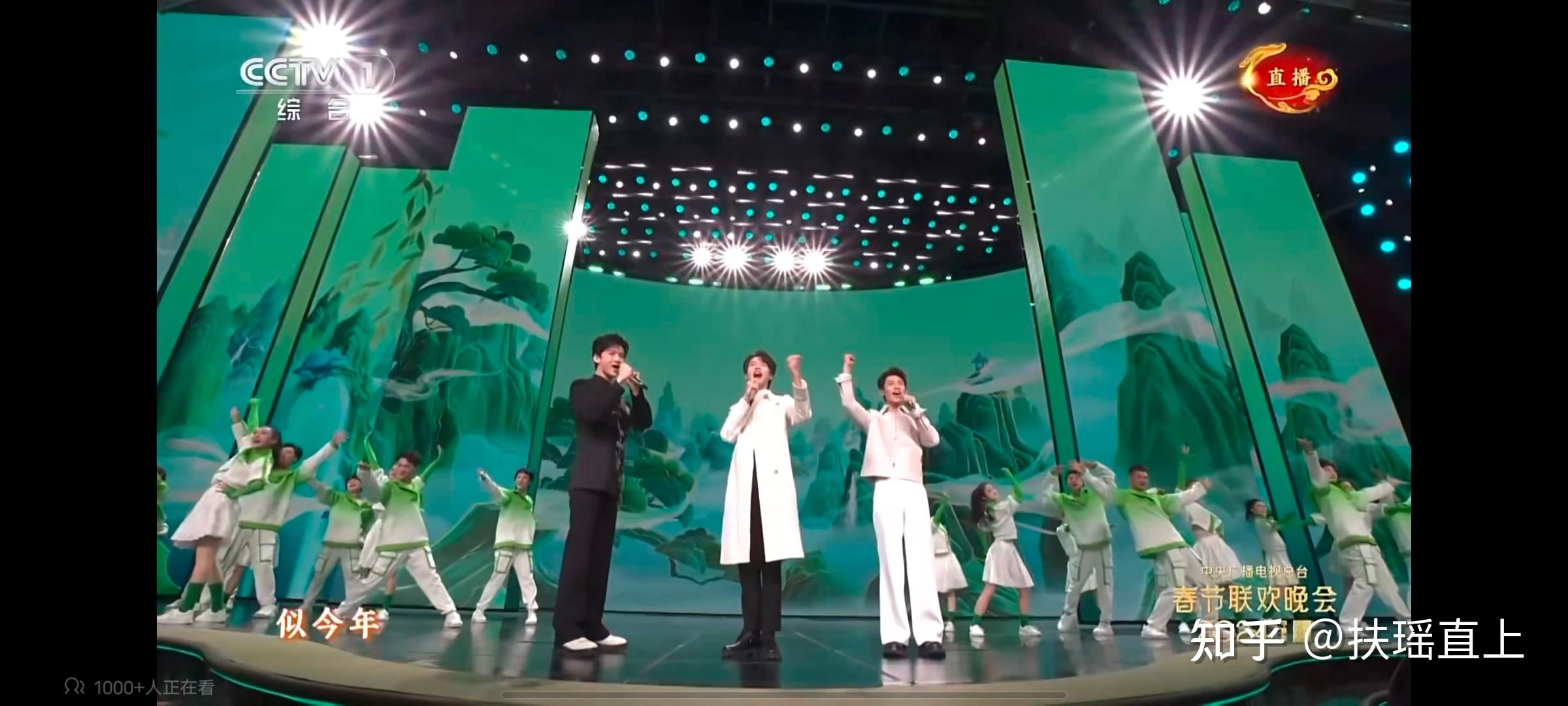

一场表演中,为什么这2人相互比“请”这个手势?

1)首先表演中,不应该有出现“请”这个手势。因为作为一场流畅的表演来说,相互叠在一起的请,这又不是日常生活的相互谦让,表演一般不可能存在这种手势。

2)假设:春晚设计有“请”这个动作,那么魏晨应该也有“请”这个动作,而不是蒙头走路 。如果原计划都有“请”这个手势的话,那么应该至少是三个人统一的“请”这样更能体现“谦让”“统一”“和谐”的感觉。但视频看得出来这段基本上乱七八糟,全糊在一起。

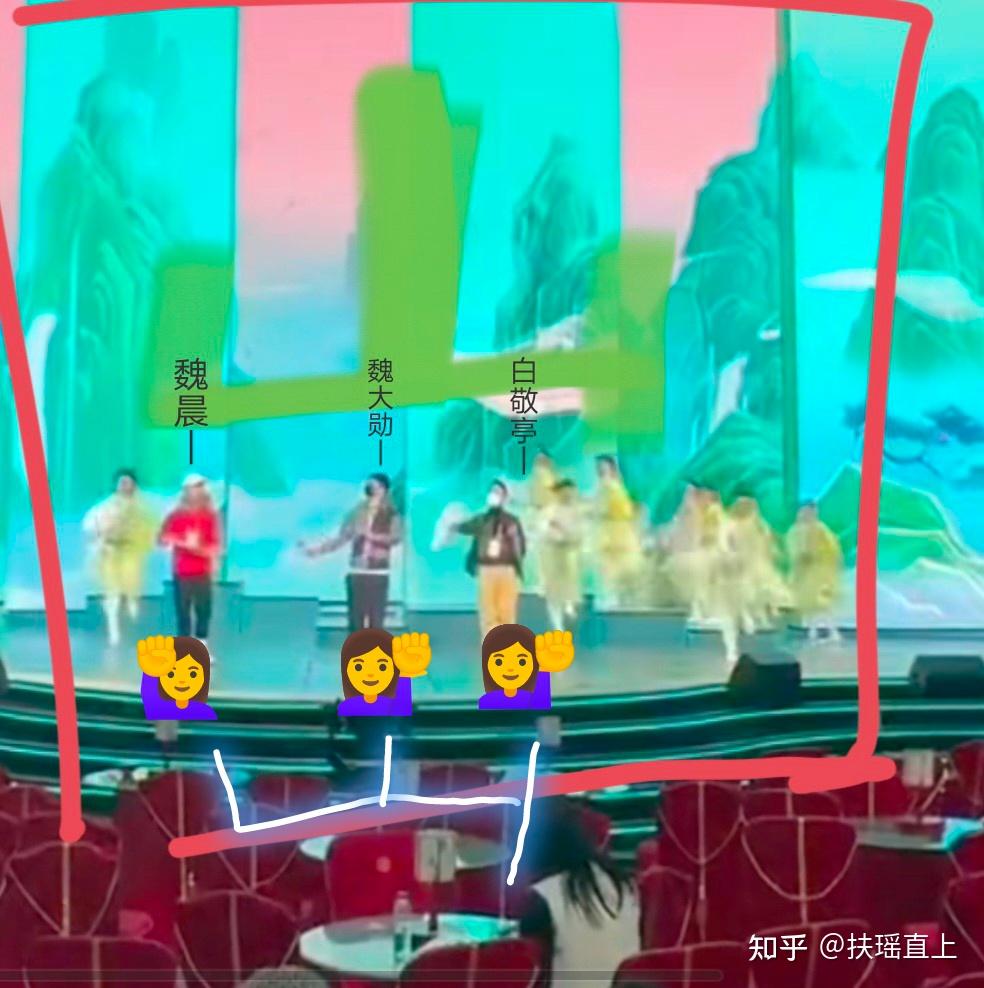

又一个画面:

1)白敬亭和魏大勋都在台下站着,魏晨在台上站着。这时候看起来真的好看吗?就我普通的审美都感觉这个站位一塌糊涂,没有任何表示的意思。

2)这个时候三个人是在合唱了,也就是说不只是魏晨独唱part。那么这三个人站的这么远,很明显很突兀,加之切了远景。更诡异的画风了。

又一个画面:

魏晨:跑着停了呀?!还好赶一块了,脚底快冒烟了。

这个角度能看出来,原先三人都是靠的很近,但下了台子后,魏大勋和魏晨两个人粘一起,魏大勋恨不得离这个人远点。

我略读过一些心理学,这算是肢体语言的一种。如果你对一个人有好感,印象好等,你会不自觉的靠近一个人。

好了感谢白敬亭又给我们贡献名场面了。这么点舞台,你为啥自动离这2人这么远?不突兀吗?

最后结尾的名场面

估计导演组已经连骂人的心思也没有了。这都演的什么乱七八糟的东西。

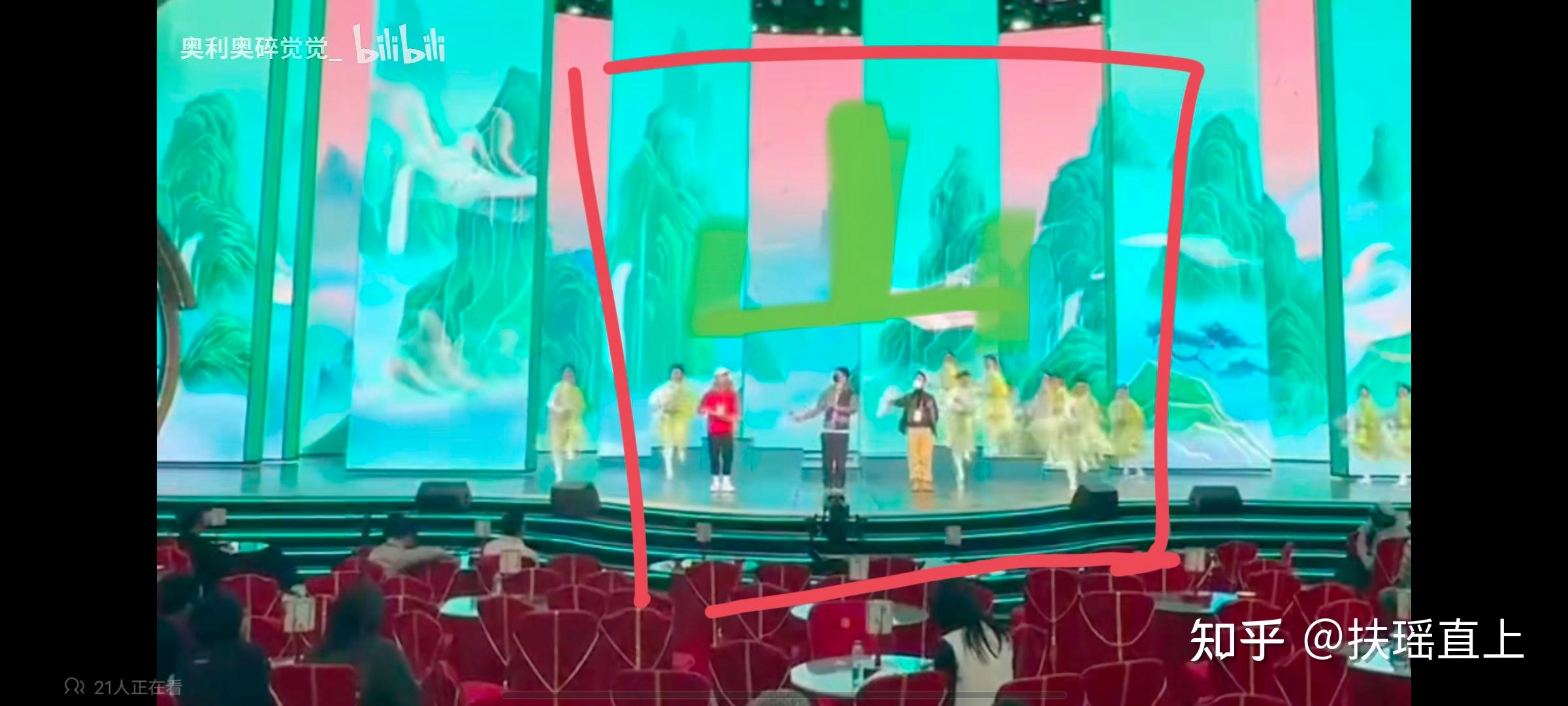

按照道理3个人✊,那么就可以形成一个“山”字,但是得魏大勋突出来一点,结果是白敬亭和魏大勋站出来了。不是白敬亭,你知道“山”字怎么写的吗?!!!

好了 ,这时候来看一下彩排花絮吧。

这样会不会更能体现“山”这个字呢?

(此处,各位再留意一下伏笔,红色衣服的站位—对脸的话就是魏晨的站位)

再看一下,彩排走完的合唱完后,是这个站位。而非播放时的左边先拜年。

(此处各位再对比一下伏笔,红色衣服的站位—对比魏晨来看,底下我还解释)

1)中国人永远讲究主次座位。坐中间的永远都是领导这点毋庸置疑,所以拜年也都是最先对着主位拜,这点质疑的话,你去看看各国领导访谈的站位吧。(杠这点的话,我觉得你说的都对,右上角点❌)

2)此时,三个人也是“山”字。再对比:

有没有感觉从“请”这个手势开始,所有人都不齐了。

1)下台子的时候,拜年就错了方位。(如果坐的是领导的话,我估计左边的领导已经汗流浃背了,估计要哭着说为啥不先拜中间的啊)

2)此时,对比彩排定位的人。对上名字应该是“魏晨—魏大勋—白敬亭”

然后我们再看一下:

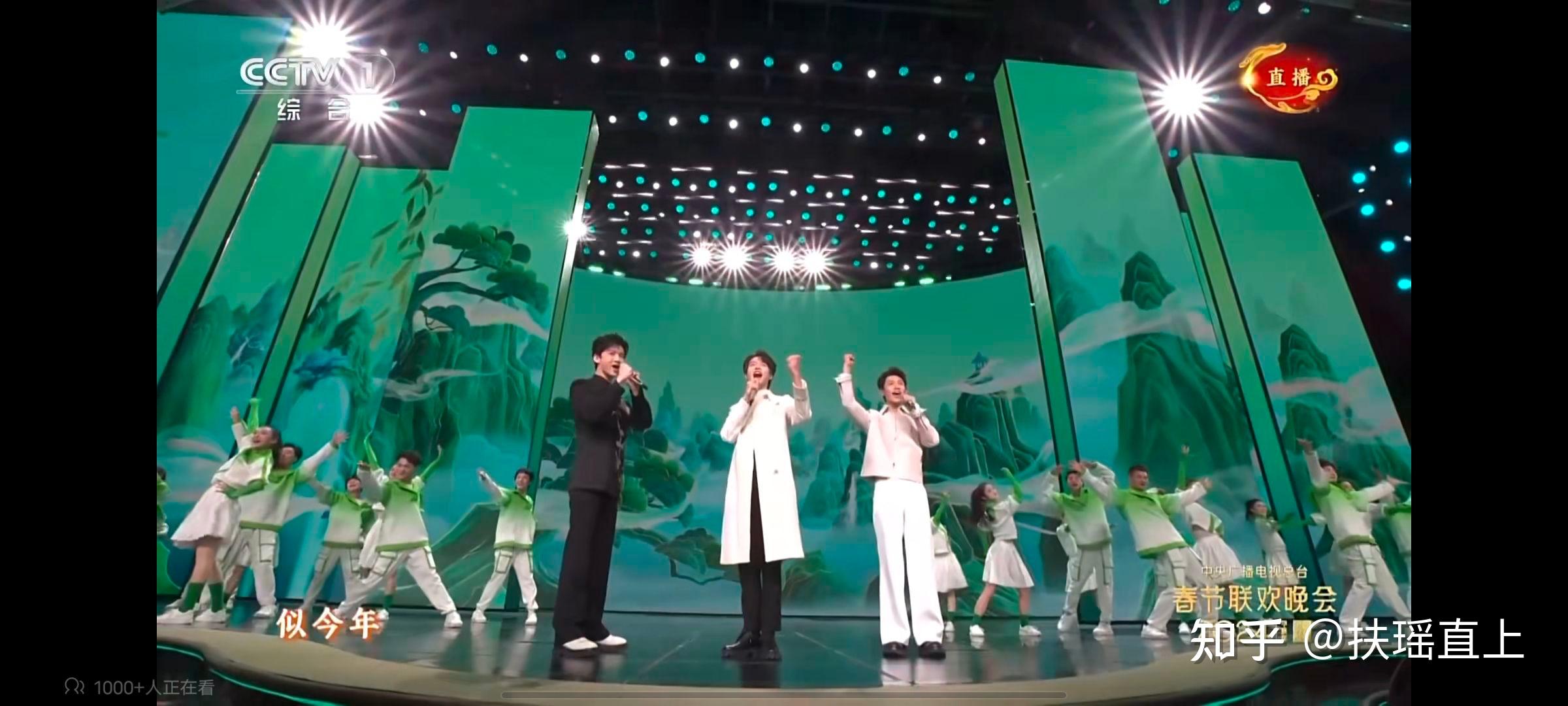

能看出来了吗?大家握拳的姿势很奇怪哦。

正常的顺序应该是(左边具左手✊—中间右手✊—右边右手✊)这才能组成“山”字。

但是最后的结果是:

①魏晨举了左手✊!!!

②白敬亭虽然手具对了,但是高度错了,而且还“斜”。

这其实,很不符合整体的写字的习惯。我过度解读一下:肌肉记忆。

也就是说:①魏晨根本还没反应过来这个山的手得放右边,因为排练都是左边,反复重复且高压下呈现的“肌肉记忆”。

②白敬亭左手举得✊,有没有感觉更像临时调整做的手势?那么原来的是什么呢?这个斜度像不像手握麦克风 呢?如下图:

但是大家把魏晨放左边,白敬亭放右边。最后的结果可以参考春晚这个名字图:

好了,这就是我对此的过度解读。