呼和浩特这个地方,一直都叫中文名字。

战国属云中郡、明代叫归化城、归化城与绥远合并民国时期称为归绥市。

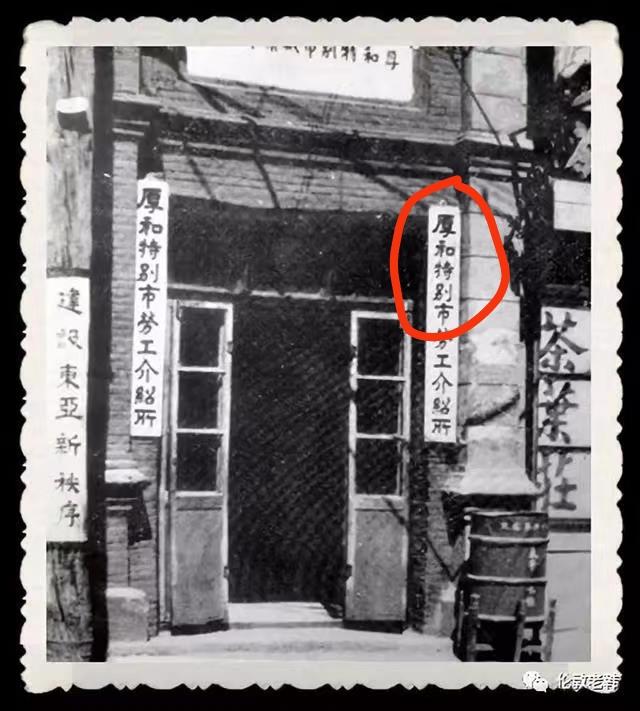

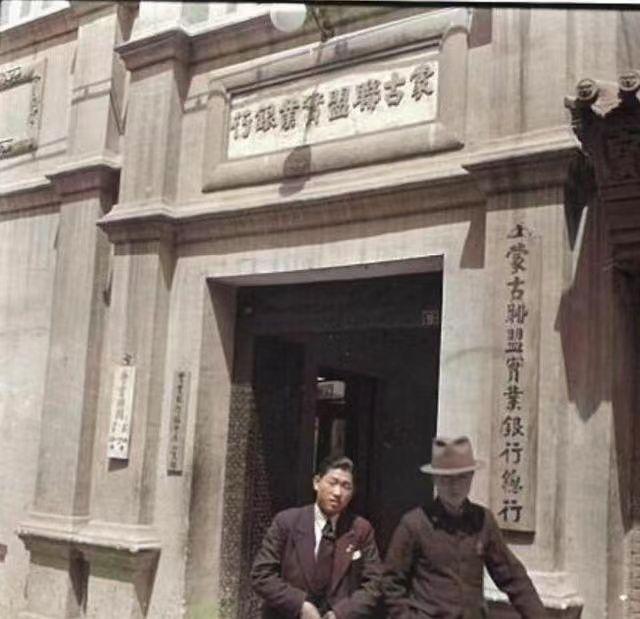

第一次把去中文化,改为厚和浩特的,是日据时期。

又称厚和特别市

但即使是厚和浩特已经去中文,属于蒙古语音,也是写成中文。

因为当时汉族是当地绝对主体民族,并没有下降到七普的85.42%这么低。

今天内蒙各处的地名,去中文化的历史,都很短暂。很多不到七十年。

这是新中国成立后归绥(呼和浩特)的地图 ↓

1954年,归绥改为呼和浩特市。

新中国对蒙古族一直是大爱无疆的,做到了极致。希望蒙古族同胞不要因为一个小小的字序调整,心生怨怼。

看看全世界那些蒙古人曾经征战的地方。

俄罗斯让蒙古后裔去俄乌战场做炮灰。

印度这几年抹除所有蒙古语地名、街道名、印度人放火焚烧蒙古后裔村庄,包括虐杀。

而新中国团结友爱,蒙古族享受加分、预科、少干、特招、蒙岗等各项民族优惠,这是世界民族关系史独一无二的。

七十多年前汉族医生护士以博大无私的爱,去牧区救治梅毒泛滥,濒临灭族的蒙古人。

当时因为不同的民族习俗,梅毒在少数民族中感染率48%,在牧区蒙古族梅毒感染率70%-80%,多年年均人口减少6.6‰。

不忍心发全图,截图了一片梅毒患者的颅骨↓

苏联发达可以自己生产药物。而中国只能高价购买外国药物。牧区蒙古人梅毒腐烂掉鼻子眼睛的人到处都是。已经“只见怀孩儿,不见孩儿长。”

是国家在百废待兴万般困难的情况下拨了巨款,是汉族医生护士深入牧区,救活了蒙古这个民族。

不仅如此,在自然灾害时期,给内蒙的拨款按当时物价可扶养人口291万。

同期中国其他地区有人吃观音土,牧区蒙古族衣食温饱生活幸福。

在思想上,十几个省安置五万多孤儿的事情,单独宣传成“三千孤儿入内蒙”。

孤儿以内蒙城市里汉族居民收养为主,单独宣传为“牧民收养”。

这都是为了民族团结做出的伟大努力。

民族团结,是这些人的心血。

内蒙的汉族也一直热情有爱 ,从不因为自己的民族在东周时代就是这片土地的主人而骄横。

内蒙的汉族默默的接受本民族文化被隐身的事实,甚至主动为蒙古族同胞宣传蒙古族文化。

一个民族能完全忘我,不夹私货的宣传异族的文化。这种情怀真的可以叫无私,内蒙的汉族对对蒙古族一直这样付出着大爱。

见过汉族小伙子从内蒙出来去国外。他甚至在选择中国服装的时候,没有带本民族服装。而是带了一件蒙古族服装。

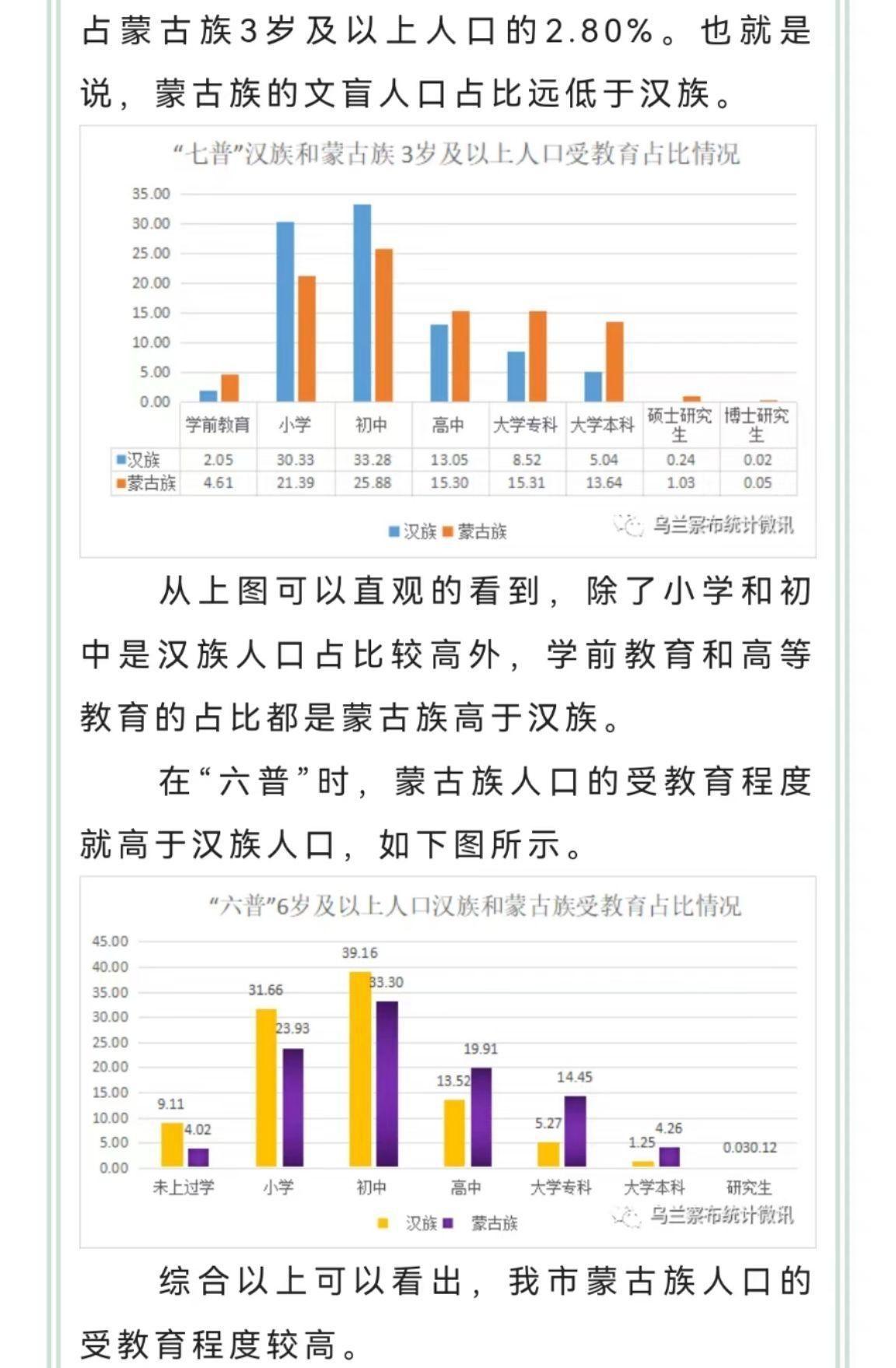

在数十年的各种优惠下。内蒙的汉族文盲比例高 ,学历低。学龄前儿童入学比例低(家庭较为贫困)

蒙古族同胞文盲少,学历高。 再也不是刻板印象中的没有文化。

这是内蒙汉族用一生的前途奉献的结果,是热爱是团结。希望蒙族同胞能一起珍惜,不要胡加胡加的叫汉族,那会伤害感情。

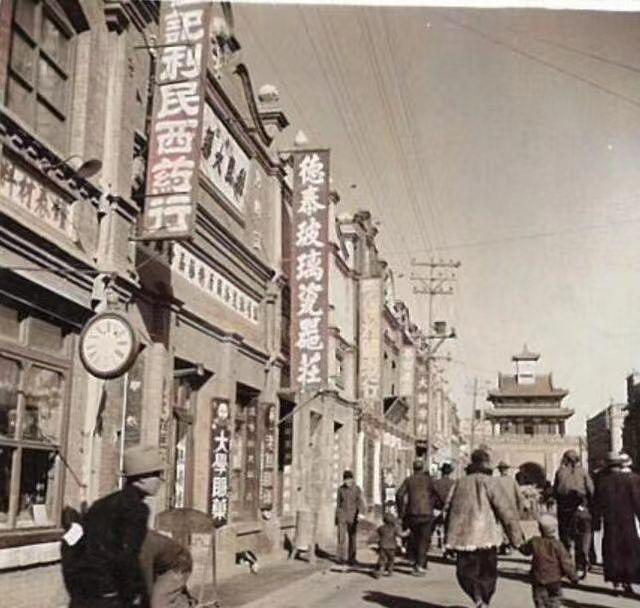

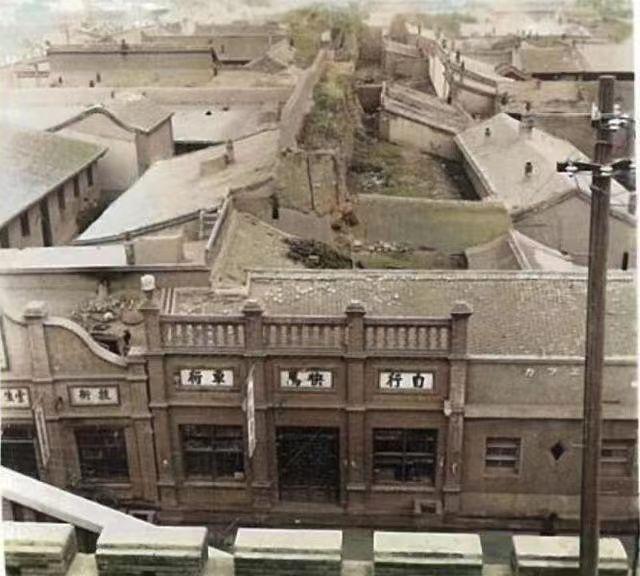

看看这片土地曾经的街景,使用的中文标牌。

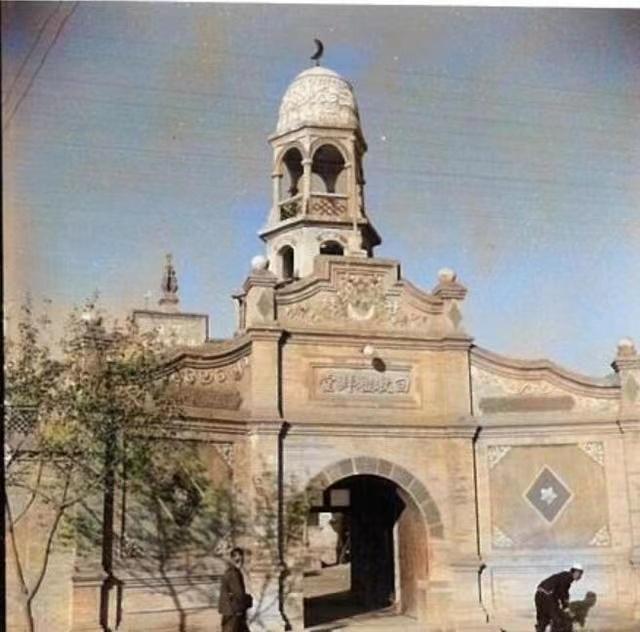

这是回民的清真寺,也是中文,不是阿拉伯符号。